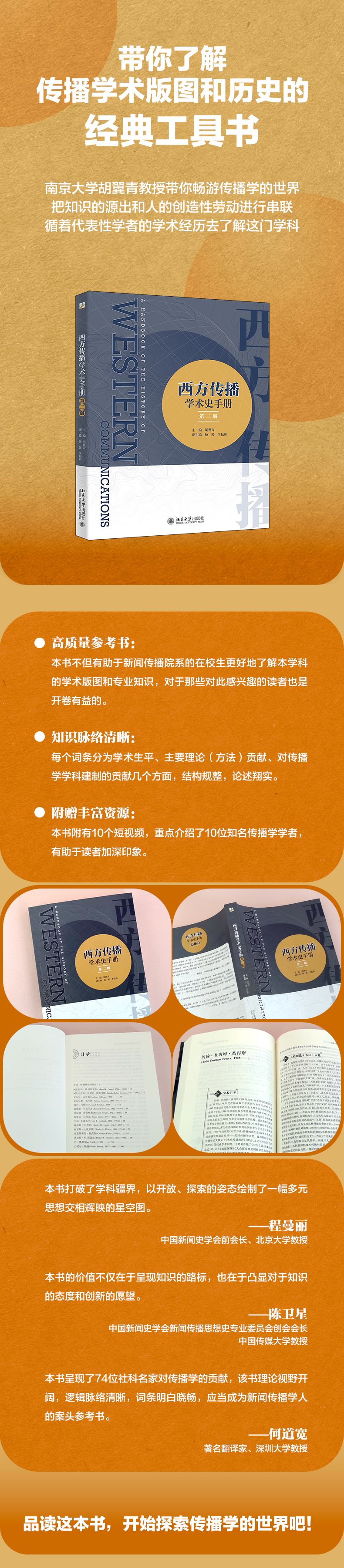

出版社: 北京大学

原售价: 128.00

折扣价: 87.10

折扣购买: 西方传播学术史手册(第二版)

ISBN: 9787301333891

胡翼青:现任南京大学人文社会科学高级研究院副院长、新闻传播学院教授、博士生导师,南京大学文科学术委员会委员,复旦大学信息与传播研究中心学术委员会委员,武汉大学媒体发展研究中心研究员,中国新闻史学会外国新闻史研究专业委员会副会长,新闻传播思想史研究专业委员会常务理事、秘书长。主要研究方向为传播理论、传播思想史。著有《美国传播思想史》《美国传播学科的奠定:1922—1949》《再度发言:论芝加哥学派传播思想》《传播学:学科危机与范式革命》等,在《新闻与传播研究》《国际新闻界》《现代传播》《新闻大学》等核心期刊上发表论文100多篇。 杨馨:陕西师范大学新闻与传播学院助理研究员,研究方向为传播思想史、传播政治经济学、数字劳动等。 李耘耕,上海交通大学媒体与传播学院副教授。香港中文大学传播学博士,耶鲁大学医学院访问学者。主持多个国家社科基金与省部级项目。

伊莱休·卡茨(Elihu Katz,1926—2021) 学术生平 伊莱休·卡茨1926年5月31日生于美国纽约市布鲁克林,是犹太裔美国人。他于1948年进入哥伦比亚大学社会学系,师从洛文塔尔,攻读硕士学位,并最终在该校获得博士学位。1955年,他与保罗· 拉扎斯菲尔德合著《人际影响:个人在大众传播中的作用》(也译为《亲身影响》)一书,从此踏上了传播研究之路。尽管卡茨也出版过一些社会学方面的论著,但他的作品基本以传播学为主。洛文塔尔和拉扎斯菲尔德的双重影响几乎框定了卡茨一生的研究风格,他擅长定量研究,但又对文化研究和批判学派很了解。从哥伦比亚大学毕业之后,卡茨在芝加哥大学任职,还一度坚持在哥伦比亚大学应用社会研究局从事研究工作。在此期间,他创建了以色列耶路撒冷希伯来大学的传媒学院,并被聘任为该校社会学与传播学荣誉教授。因此,他经常往返于美国和以色列之间。在20世纪六七十年代,卡茨在欧美承接了大量研究项目,学术创造力惊人。他与社会学家科尔曼和门泽尔合作,在哥伦比亚大学应用社会研究局进行了关于医药扩散的专门研究。他还先后接受以色列政府和英国曼彻斯特大学的邀请,在以色列从事引入电视广播的研究,同时展开关于第三世界国家引入广播及BBC广播的接收与效果的研究。基于他的学术成就,伊莱休·卡茨曾获联合国教科文组织颁发的加拿大麦克卢汉奖、德国博达媒介研究奖;另外,他还被根特大学、蒙特利尔大学、巴黎大学、海法大学等大学授予荣誉学位,并且当选美国艺术与科学院院士。2005年,卡茨被授予“马歇尔·斯克拉雷奖”,该奖项旨在表彰为犹太国家的社会科学做出杰出贡献的学者。自1992年起,他受聘为美国宾夕法尼亚大学校董讲座教授,并于2014年退休。2010年,他还应邀到中国人民大学讲学。他与传播学有关的代表作包括《人际影响:个人在大众传播中的作用》(1955)、《大众传播调查和通俗文化研究》(1959)、《医疗革新》(1966)、《大众传播的使用》(1974)、《第三世界的广播》(1977)、《广播的社会研究》(1977)、《临近午夜:晚间新闻改革》(1980)、《大众传媒与社会变迁》(1980)、《意义的输出:〈达拉斯〉的跨文化解读》(1990)、《媒介事件:历史的现场直播》(1992)等。 主要理论(方法)贡献 卡茨对于传播学研究的主要贡献包括以下几个方面:一是开创了“积极的受众”理论;二是讨论了人际传播对于传播过程的影响,如意见领袖和传播流;三是提出“媒介事件”理论。卡茨的“积极的受众观”主要体现为他所提出的“使用与满足”理论。 在《个人对大众传播的使用》一文中,他将媒介接触行为概括为一个“社会因素+心理因素—媒介期待—媒介接触—需求满足”的因果连锁过程,提出了“使用与满足”过程的基本模式。“使用与满足”以大众传播的受传者为出发点,而不是以大众传播的内容为出发点,它视受众为大众传播内容的积极使用者,而不是消极被动的接受者。因此,该理论不企图寻找大众传播的内容与效果之间有什么直接联系,而是研究受传者如何运用大众传播的信息及这种运用在产生效果的过程中怎样起作用。因此,卡茨的“使用与满足”研究就是研究大众传播媒介怎样对人有用、怎样满足受众的需要,或者受众如何使用大众传播媒介、如何从大众传播媒介那里得到满足。这项研究在大众传播研究史上产生过重要影响。此前的效果研究主要是从传播者或传媒的角度出发,考察传媒活动是否达到了预期目的或者对受众产生了什么影响,而“使用与满足”研究则是从受众角度出发,通过分析受众的媒介接触动机以及这些接触满足了他们的什么需求,来考察大众传播给人们带来的心理与行为方面的影响。因此,这一研究开了从受众角度出发考察大众传播过程的先河,对“有限效果论”也是一种有益的补充和发展。 卡茨的另一项受众研究成果,就是与利贝斯合作的《意义的输出:〈达拉斯〉的跨文化解读》一书。该书采用实证方法研究了跨文化群体对肥皂剧《达拉斯》的接受程度。该书把卡茨关于“使用与满足”理论的著作与关于创新扩散和社群网络的著作结合起来,在不同文化中考察电视剧的主旨与受众接受的多种过程的关系,对《达拉斯》的“全球电视观众共同体”进行了深入分析——研究样本不仅具有国家、种族、文化方面的差异,也兼顾了迷恋和拒绝《达拉斯》全球盛宴的不同族群,提供了极有价值的第一手观察材料,揭示了地方文化对美国文化产品的抵制。这种文化上的抵制是通过(亚)文化的整合来实现的,而不是拒绝或回避(除日本以外),从而强化了有关文化帝国主义的讨论,积极的受众的概念也在这个过程中得以丰富。 正是这两项研究肯定了受众与媒介接触是基于自己的需求对媒介内容进行选择的能动性活动,提示了受众媒介使用形态的多样性,有助于纠正大众社会论中的“受众绝对被动”的观点。 卡茨认为在研究大众传播的过程中,不可孤立地研究传统的大众传播形式,更需要考察人际交往对大众传播效果的影响。与之相关的就是对于意见领袖的研究,卡茨主要参与了《人际影响:个人在大众传播中的作用》的创作。卡茨等人发现,相当一部分受众不依靠直接接触媒介讯息获得新闻和信息,而是间接地从其他人那里获得。在每个社会阶层,都存在着某些意见领袖,他们更可能接触那些与自己的兴趣和受教育层次相匹配的杂志和广播。这似乎暗示意见领袖受到大众媒介的影响,然后再把这些影响传达给其他人。因此,若大众传播媒介想取得良好的传播效果,就必须考察受众所属的社会群体以及人际关系,并对意见领袖施加影响。卡茨认为,意见领袖似乎表明了所谓的大众媒介效果的二级传播,因而与拉扎斯菲尔德一道提出了“政治既有倾向的作用”“选择性接触”“意见领袖与二级传播”等理论,对后来的传播效果研究产生了极为重要的影响。卡茨等人的研究和以往的研究不同的一点在于,他们并不关注受众的个体属性与心理属性,而是更加关注受众的社会属性——生命周期、社会经济地位、社会分层及社会交往对接受行为的影响,因此引导人们研究传播效果中的许多新的重要问题:人际传播与偏见散布、创新吸纳和新闻交流等的关系问题。 基于二级传播的理念,卡茨又提出了传播流的概念,对《人际影响:个人在大众传播中的作用》中提到的许多观点进行了重要的修正和补充,并把“二级传播”模式发展为“多级”或“N 级”传播模式。传播流(the flow of communication)指的是由大众传媒发出的信息,经过各种中间环节,“流”向传播对象的社会过程。它可以被看作二级传播模式的扩展。对于传播流的研究揭示了大众传播效果的产生是一个极为复杂的社会过程,其间存在着众多的中间环节和制约因素,单一的大众传播媒介并不能左右人们的态度。这些结论,从正面否定了强调“刺激—反应”关系的“魔弹论”观点。 卡茨关于群体和人际关系的受众观被称为社会关系论,这个理论是拉扎斯菲尔德、贝雷尔森和卡茨等传播学学者共同努力的结果。卡茨认为,受众互相往来,其关系极为错综复杂。受众都有自己的生活圈子,又属于各种社会团体,而且还和别的团体的成员打交道。这些社会关系不仅涉及团体规范、人际关系网络和意见领袖等,还涉及他们所参加的行会(工会)、政治或宗教组织、俱乐部以及各种非正式群体等。社会关系构成了媒介和受众之间的“过滤器”,对受众接收媒介信息的行为会造成各种各样的影响。接收来自大众传媒的信息时,受众不是单独的个体,在他身后的是他所属的那个群体以及那个群体所遵循的价值规范、群体理念。由于存在由种种社会关系交织而成的社会网络的掣肘,传播媒介便不能为所欲为。这样,社会关系便经常起到加强或削弱(往往是削弱)媒介的力量的作用。因此,社会关系理论的提出改变了先前传播学研究者所秉承的大众传播和人际传播应该被区分开来加以研究的传统,而主张把两者结合起来进行研究,认为这样更贴近人际传播和大众传播的本来面目,更能揭示真正的问题。 卡茨晚近提出的主要概念是“媒介事件”。卡茨在《媒介事件:历史的现场直播》中把这一概念定义为“对电视的节日性收看,即那些令国人乃至世人屏息驻足的电视直播的历史事件”。卡茨向人们展示了新闻传媒如何通过充当聚焦公众注意力的工具以及通过同人际传播、群体传播相结合而形成舆论,并服务于民主政治。现代媒介事件是指电视媒体隆重庆祝一些民族性或国际性的“竞赛”“征服”和“加冕”仪典的方式。媒介事件体现了电视媒体的威力,可以将重大的历史时刻同步和直接地传递给“每一个人”,令麦克卢汉的“地球村”构想成为现实。虽说传播学界对媒介事件的研究并不鲜见,但是像卡茨这样就媒介事件及其类型、特性、表现和效果,以及媒介事件的出现和它所引发的诸多理论与实际问题进行全方位、系统和深入的研究仍不多见。在《媒介事件:历史的现场直播》一书里,卡茨和戴扬集中研究了经过策划的历史事件对政治的冲击,比如萨达特去往耶路撒冷、教皇保罗二世出访波兰、肯尼迪总统的葬礼以及查尔斯和黛安娜的皇室婚礼等。卡茨等人注意到这样的媒介事件吸引了世界上各种各样的电视观众,使公众以一种简单的方式参与民主生活。媒介事件有助于政治整合,“大众传播的盛大节日” 使人们进入“社会的神圣中心”,“集体记忆”被唤起。 在研究方法方面,卡茨也有突出的贡献。一方面,卡茨的研究和实验都带有明确的目的性、实用性和功能性,是经验学派的代表。在研究意见领袖和“使用与满足”理论时,他使用了社会计量法等心理学研究中的定量测试方法,在研究技术上取得重大突破。而到了《意义的输出:〈达拉斯〉的跨文化解读》一书,这种方法被进一步完善。在研究《达拉斯》的观众的过程中,从选择调查样本、确认背景问卷中的一些假设,到焦点小组讨论、设计编码方案,每一个环节都经历了摸索与实践。卡茨等人不仅陈述怎么做实验,而且以客观的态度解释为什么这么做、这么做会产生什么效果,并且根据实际情况进一步完善调查方法。另一方面,他广泛地从其他学科汲取有用的理论与方法。《意义的输出:〈达拉斯〉的跨文化解读》一书综合了不同的学科(文学理论、语言学、社会学、大众传播学)、方法论(行政管理的、批判的)、传播要素(受众、传播内容、背景)和测量手段(量化和质性的受众研究、语义学),是一部跨学科研究的经典之作。 对传播学学科建制的贡献 从卡茨一生的理论工作和学术贡献来看,他对传播学研究是颇有创见的,可以说是传播学界勇于变革和创新的学者。他在以下三个方面为美国传播学的建制做出了重要的贡献: 第一,卡茨本人的经历和著作反映了所谓的批判学派和行政学派(或称实证学派)结合的努力。尽管卡茨是美国政府战后设立的对行政研究有益的大众传播学研究基金政策的受益人,而且他不断地攻击法兰克福学派研究媒介的方法,但是卡茨通过洛文塔尔,与法兰克福学派的传统有着直接的联系。他把传播学对行政学派与批判学派的二元划分评价为陈旧的,甚至是错误的两分法。他在《意义的输出:〈达拉斯〉的跨文化解读》一书中身体力行,表明传播学中的行政学派和批判学派是有可能结合起来为传播学研究服务的。 第二,卡茨及其同人对意见领袖以及人际关系的研究成果驳斥了大众传播媒介的强大效果论——受众如应声倒地的靶子,接触到媒介就会受其影响。他们用翔实的材料、精确的数字、完整的调查过程、苛刻的标准以及细致的数据分析,驳斥了这种流行了很长时间的假说,创造了主导性的“有限效果范式”。这一范式影响了后来的一大批研究者,如罗杰斯、克拉珀都得出了大众传播媒介的有限效果论。 第三,卡茨推动了20世纪60年代以后传播学的范式转型。针对贝雷尔森提出的传播学的危机,卡茨提出了积极的受众观予以应对。此后通过在“使用与满足”理论等领域的开拓,卡茨确立了传播学研究以受众为中心的研究范式,并使其渐渐替代“有限效果范式”而成为传播学领域新的主流范式。这让卡茨成为传播学史上开创了两大主流范式的第一人。 扩展阅读 原作 〔美〕伊莱休·卡茨、保罗·F.拉扎斯菲尔德:《人际影响:个人在大众传播中的作用》,张宁译,北京:中国人民大学出版社2016年版。 丹尼尔·戴扬、伊莱休·卡茨:《媒介事件:历史的现场直播》,麻争旗译,北京:北京广播学院出版社2000年版。 〔以色列〕泰玛·利贝斯、〔美〕艾利休·凯茨:《意义的输出:〈达拉斯〉的跨文化解读》,刘自雄译,北京:华夏出版社2003年版。 Jay G. Blumler and Elihu Katz, The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research, Beverly Hills,CA: Sage Publications, 1974. Elihu Katz,“Communications Research since Lazarsfeld,” Public Opinion Quarterly,1987, 51: 25-45. 相关思想史或评传 〔英〕奥利弗·博伊德、巴雷特、克里斯·纽博尔德编:《媒介研究的进路:经典文献读本》,汪凯、刘晓红译,北京:新华出版社2004年版。 1. 以西方传播学知名学者为主线,对传播学发展史进行了全面梳理。 2. 主编为传播学领域知名学者。 3. 10段小视频讲解有助于更好地理解书中内容。