出版社: 长江文艺

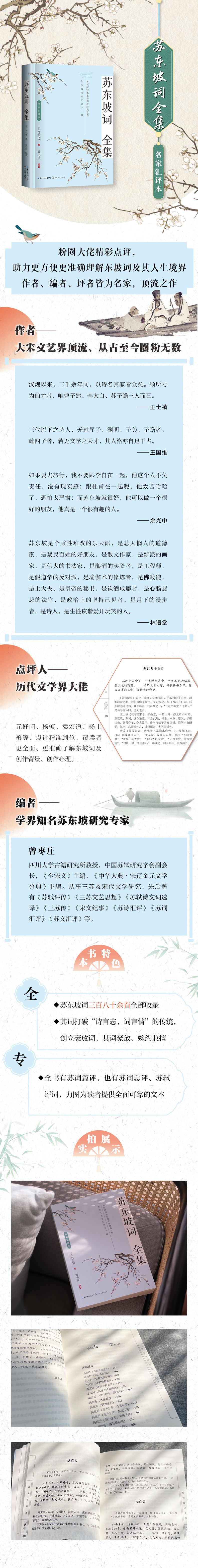

原售价: 38.00

折扣价: 23.60

折扣购买: 苏东坡词全集(名家辑评本)

ISBN: 9787570235902

曾枣庄,四川省简阳人,四川大学古籍研究所教授,中国苏轼研究学会副会长,《全宋文》主编,《中华大典·宋辽金元文学分典》主编 。长期从事三苏及宋代文学研究,重要著作有《苏轼评传》《苏诗汇评》《苏词汇评》等。

前言 · 曾枣庄 · 以东坡词为代表的豪放词,在北宋中叶的形成不是偶然的。它是当时国内阶级矛盾和民族矛盾尖锐化的产物,是苏轼少年得志、坎坷一生的产物,也是词自中唐产生以来长期发展的产物。北宋中叶内外矛盾的激化,已不允许“奋厉有当世志”的苏轼,像宋初太平宰相晏殊那样雍容典雅,“一曲新词酒一杯”了;也不可能再像潦倒放荡的柳永那样“偎红倚翠”,“浅斟低唱”了。而苏轼一生坎坷不平的复杂经历,也为他创作豪放词提供了广阔的生活基础。但是,如果没有词自中唐以来的长期发展,苏轼要创立豪放词也是不可能的。 清人刘熙载说:“太白《忆秦娥》,声情悲壮;晚唐五代,唯趋婉丽;至东坡始能复古。后世论词者或转以东坡为变调,不知晚唐五代乃变调也。”(《艺概·词曲概》)这话是颇有道理的。词的发展经历了三个阶段,走了一个“之”字路,来了一个否定之否定。 词在中唐初兴的时候,因为来自民间,虽然形式短小,还不成熟,但内容还比较广泛,格调也较清新。其中有声情悲壮的“伤别”,如传说李白所作的《忆秦娥》;有轻松愉快的渔歌,如张志和的《渔歌子》;有雄浑旷远的边塞风光,如韦应物的《调笑令》;有情景交融的江南风光,如白居易的《忆江南》。这时的词并非专写儿女情长。 词言情,词为艳科,是在晚唐,特别是五代,经过封建文人的所谓“提高”之后。这时,词的内容越来越狭窄,几乎到了专写女人风姿的地步;格调越来越低下,充满了寄情声色的脂粉气;语言越来越华艳,剪翠裁红,铺金缀玉,着重雕饰。晚唐的温庭筠,五代的“花间词”,就是这种词风的代表,被称为婉约词。一时间,它似乎成了词的正宗。 宋初的词基本上承袭了晚唐五代“绮丽香泽”“绸缪婉转”的风气,直至苏轼以前没有根本转变。但苏轼以前的词人也为苏轼创立豪放词创造了条件。一是经过他们的努力,使词这种形式日趋成熟,他们陆续创造了很多成功的词调,使苏轼能够运用自如。二是他们中的一些人,对词的题材、内容也做了一些开拓工作,如李煜以词抒写亡国的悲痛,范仲淹以词抒写苍凉悲壮的边塞生活。特别是柳永以词抒写个人的怀才不遇(如《鹤冲天》)、羁旅离情(如《雨霖铃》)和城市繁华(如《望海潮》),无论在内容上和形式上,都好像把婉约词发展到了登峰造极的地步。 物极必反,苏轼在前人成就的基础上另辟蹊径,创立了词风迥然不同的豪放词,把似乎“不可复加”的以柳永为代表的婉约词远远地抛到了后面。正如胡寅所说:柳永“掩众制而尽其妙,好之者以为不可复加;及眉山苏轼,一洗香罗绮泽之态,摆脱绸缪婉转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气,超然乎尘垢之外。于是《花间》为皂隶(奴仆),而柳氏为舆台(奴隶)矣。”(《酒边集后序》) 苏轼是自觉地要在柳词之外别树一帜。苏门四学士之一的秦观作《满庭芳》词,其中有“销魂,当此际,香囊暗解,罗带轻分。漫赢得青楼,薄幸名存”语。秦观自会稽入京见苏轼,苏轼对秦观表示不满说:“不意别后,公却学柳七作词!”秦观回答道:“某虽不学,亦不如是。”苏轼反问道:“‘销魂,当此际’,非柳七语乎?”(《高斋诗话》)由此可见,苏轼不愿其门人写柳永式的艳词。 他在《与鲜于子骏书》中说:“近却颇作小词,虽无柳七郎风味,亦自是一家。呵呵,数日前,猎于郊外,所获颇多。作得一阕,令东州壮士抵掌顿足而歌之,吹笛击鼓以为节,颇壮观也。”这封信写于熙宁八年密州任上,信中所说“作得一阕”即指著名的《江城子·密州出猎》,这是一首典型的豪放词,是苏轼本人豪放词风形成的重要标志。李清照的《词论》,强调词“别是一家”,词要写得与诗不同;苏轼强调他的词“自是一家”,写得与北宋前期把婉约词发展到登峰造极的柳永不同。这“自是一家”显然就是他在《答陈季常书》中所说的豪放一家。柳七郎的词是写给酒筵上的歌女唱的,苏轼的词却是供“东州壮士抵掌顿足而歌之,吹笛击鼓以为节”。苏轼在黄州作《哨遍》,“使家僮歌之,时相从于东坡,释耒而和之,扣牛角而为之节”,并感到“不亦乐乎”。这就难怪幕士说他的词“须关西大汉”演唱,人以为讥,他却“为之绝倒”。过去的词多以婉丽为美,他却以自己的词“颇壮观”自豪。这封信无可置疑地证明苏轼创作豪放词并非偶尔心血来潮,而是相当自觉的;苏、秦论词的故事,即使是后人杜撰,但其观点至少与这封并非杜撰的书信是一致的。 豪放词与婉约词有什么不同?苏轼有一趣事颇能说明这个问题。苏轼曾问一位善歌的幕士:“我词何如柳七(柳永)?”幕士回答说:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’;学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”(俞文豹《吹剑录》)苏轼听后,笑得前俯后仰。这位“善歌”的幕士,用非常形象的语言,道出了以柳永为代表的婉约词和以苏轼为代表的豪放词的不同的特点,婉约词香而软,豪放词粗而豪。 在苏轼看来,词就是“古人长短句诗”(见苏轼《与蔡景繁书》。其《答陈季常书》亦云:“又惠新词,句句警拔,诗人之雄,非小词也。”)无论赞颂或讥刺苏词的人都说苏轼“以诗为词”:“退之以文为诗,子瞻以诗为词”(陈师道《后山诗话》);“少游(秦观)诗似小词,先生(苏轼)小词似诗”(胡仔《苕溪渔隐丛话》前集卷四二引《王直方诗话》);东坡词“皆句读不葺之诗耳”(李清照《词论》)。所谓苏轼“以诗为词”究竟是什么意思呢?从内容方面看,主要是指苏轼大大扩大了词的题材。诗的内容几乎是无所不包的,东坡词的内容也几乎是无所不包的。他以词的形式记游咏物,怀古伤今,歌颂祖国的山川景物,描绘朴实的农村风光,抒发个人的豪情与苦闷,刻画各阶层的人物。在他的笔下,有“雄姿英发,羽扇纶巾”的豪杰(《念奴娇·赤壁怀古》);有“帕首腰刀”的“投笔将军”(《南乡子·旌旆满江湖》);有“垂白杖藜抬醉眼”的老叟,也有“旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相挨踏破蒨罗裙”的农村少女群像(《浣溪沙·徐门石潭谢雨》)。苏轼的词确实做到了“无事不可入,无意不可言”(刘熙载《艺概·词曲概》)。 历代文人往往只以诗的形式来抒写自己的理想、怀抱、志趣,而词似乎是不能登这大雅之堂的。但苏轼打破了“诗言志,词言情”的传统藩篱,到了他的手里,词也可以言志了。他经常用词抒写他那激昂排宕、不可一世的气概和壮志难酬、仕途多艰的烦恼,充满了理想同现实的矛盾。苏轼的《江城子·密州出猎》抒发了渴望驰骋疆场、为国立功的豪情;《水调歌头·丙辰中秋》抒发了“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,既希望回到朝廷,又怕朝廷难处的矛盾心情;《念奴娇·赤壁怀古》更充满了美妙的理想同可悲的现实的矛盾。他希望像“千古风流人物”,三国时的“多少豪杰”,特别是像“公瑾当年”那样,建立功名;但是,可悲的现实却是“早生华发”,一事无成,反被贬官黄州。全词无论是状景写人,还是怀古伤今,都写得苍凉悲壮,慷慨激昂,是豪放词的代表作。 苏轼在词的发展史上的主要贡献是创立了豪放词,但他并不排斥婉约词,在现存三百五十余首东坡词中,真正堪称豪放词的并不多,东坡词的绝大多数仍属婉约词。他在《答陈季常书》中说:“豪放太过,恐造物者不容人如此快活。” 苏轼对柳永词风是不满的,决心另辟蹊径。但苏轼不满柳词,并非不满婉约词,而是不满柳词中的淫词艳语。柳永也有一些格调较高的作品,苏轼却十分推崇。柳永的《八声甘州》无疑是婉约词的代表作,苏轼认为其中的“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”等语,“不减唐人高处”。 苏轼也不要求自己的门人走自己的路,苏门四学士之一的秦观,词风就与苏轼迥然不同,显然是婉约词的名家。秦观的“多少蓬莱旧事,空回首、烟霭纷纷”就为东坡所激赏,取其首句,称秦观为“山抹微云君”。秦观去世时,苏轼感慨道:“少游已矣,虽万人何赎。”(《魏庆之词话·秦少游》)由此可见,苏轼并不因为自己另创豪放词,就贬低婉约词。 相反,就艺术水平看,苏轼不仅豪放词写得好,他的婉约词也不亚于任何婉约词人。王士禛评苏轼《蝶恋花·花褪残红青杏小》说:“恐柳屯田缘情绮靡未必能过。孰谓彼但解‘大江东去’耶?”(《花草蒙拾》)张炎认为苏轼《水龙吟·似花还似非花》等词,“周(邦彦)秦(观)诸人所不能到”。(张炎《词源》)陈廷焯也说:“东坡词寓意高远,运笔空灵,措语忠厚,其独到处,美成(周邦彦)、白石(姜夔)亦不能到。”(《白雨斋词话》)柳永、秦观、周邦彦、姜夔均是南北宋婉约词的名家,苏轼某些以婉约见长的词,不但不逊于他们,而且时有过之。 有些论者往往只看到苏轼对豪放词形成的巨大作用,而忽视了他对婉约词发展的影响。其实,不仅辛弃疾等豪放派词人深受苏轼的影响,姜夔等婉约派词人也深受苏轼影响。在苏轼以前咏物词不多,苏轼成功地创作了一些咏物词,其后姜夔等人大量创作咏物词,这与苏轼的影响,显然是分不开的。因此,无论就苏轼婉约词的数量、质量还是就它对后世的影响看,苏轼对婉约词的发展都不容忽视。 苏轼对词的革新除创立了豪放词,发展了婉约词以外,还在于他使词摆脱了附属于音乐的地位,使词发展成为独立的抒情诗。 刘熙载的《艺概·词曲概》指出:“乐歌,古以诗,近代以词。如《关雎》《鹿鸣》,皆声出于言也,词则言出于声矣。故词,声学也。”这段话阐明了诗、词与音乐的关系:古代以诗为乐歌,唐宋则以词为乐歌;古代的乐歌是“声出于言”,即按词谱曲,唐宋的乐歌是“言出于声”,即按谱填词;“故词,声学也”,词是附属于音乐的。 苏轼作词虽然也遵守词律,但他又敢于不受词律束缚。贬抑苏词的人常说它“不入腔”,“不协律”,是“句读不葺之诗”。苏轼自己也说:“平生不善唱曲,故间有不入腔处。”(胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷二六)所谓“不善唱曲”,并非不能唱曲。据晁以道说,哲宗绍圣初“与东坡别于汴上,东坡酒酣,自歌《阳关曲》”(《历代诗余》卷一一五)。这是讲的“自歌”。苏轼贬黄州期间,作《临江仙·夜归临皋》,“与客大歌数过而散”(叶梦得《避暑录话》)。显然,苏轼是参与了“大歌”的。 所谓“间有不入腔处”,说明他的词一般还是入腔的,只是偶尔不入腔。偶尔不入腔,并非因为不懂音律所造成。相反,许多材料证明苏轼是精通音律的。例如,太常博士沈遵作《醉翁操》,节奏疏宕,音韵华畅,知琴者以为绝伦;但有其声而无其词。欧阳修曾为之作词,可惜“与琴声不合”。后来苏轼为《醉翁操》重新填词,音韵谐婉。郑文焯说:“读此词,髯苏之深于律可知。”(《东坡乐府笺》卷二)再如,苏轼知定州,宴席间有人唱《戚氏》,“调美而词不典”。苏轼为之重新填词,“使歌妓再歌之,随其声填写,歌竟篇就,才点定五六字而已”(吴曾《能改斋漫录》)。这不仅说明苏轼文思敏捷,而且也说明他精通音律。以上两例都是倚声填词。 此外,苏轼还常常改词以就律。他在《哨遍》中说,陶渊明赋《归去来辞》,“有其词而无其声”,他就把陶词“稍加隐括(改写),使就声律”。苏轼还曾“取退之诗(指韩愈的《听颖师弹琴》)稍加隐括,以就声律”(《东坡乐府笺》卷二《水调歌头·昵昵儿女语》)。若不懂音律,就不可能改词以就律。 苏轼既通音律,为什么他的词又“间有不入腔处”呢?这是因为轼历来主张文贵自然,不愿以声律害意。正如陆游所说:“公非不能歌,但豪放,不喜剪裁以就声律耳。”(《历代诗余》卷一一五)或如晁补之所说:“居士词横放杰出,自是曲中缚不住者。”(《苕溪渔隐丛话》后集卷三三)苏轼的“不喜剪裁以就声律”,在当时虽然遭到很多非议,连苏门六君子之一的陈师道都说:“子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。”(《后山诗话》)但是,从词的发展史看,却使词逐渐发展成为一种独立的新的抒情诗体。特别是在词谱失传之后,更只能走苏轼之路,一直到现在仍为词家所袭用。 1.从编者、作者到点评人全部都是名家,本书是的引流之作。 编者曾枣庄是国内知名苏东坡研究专家 苏东坡更是大宋文艺界的顶流、当之无愧的大IP。 各位点评人,从蔡絛、元好问、杨慎到查慎行、纪昀等,也都是历代文学界大佬,点评精准到位,可以帮助读者更方便准确地理解东坡词,了解其创作心理、创作背景等。 2.苏东坡的词代表着有我国古代词作的一大方向和至高水准,诗词爱好者研读本书可以获得极美的文学赏析体验。 3.苏东坡极具人格魅力。研读本书,可以进一步了解他的诗词人生,学习他的人生态度,汲取正能量。 4.精选权威底本,认真校勘文字,力图为读者提供可靠的文本。