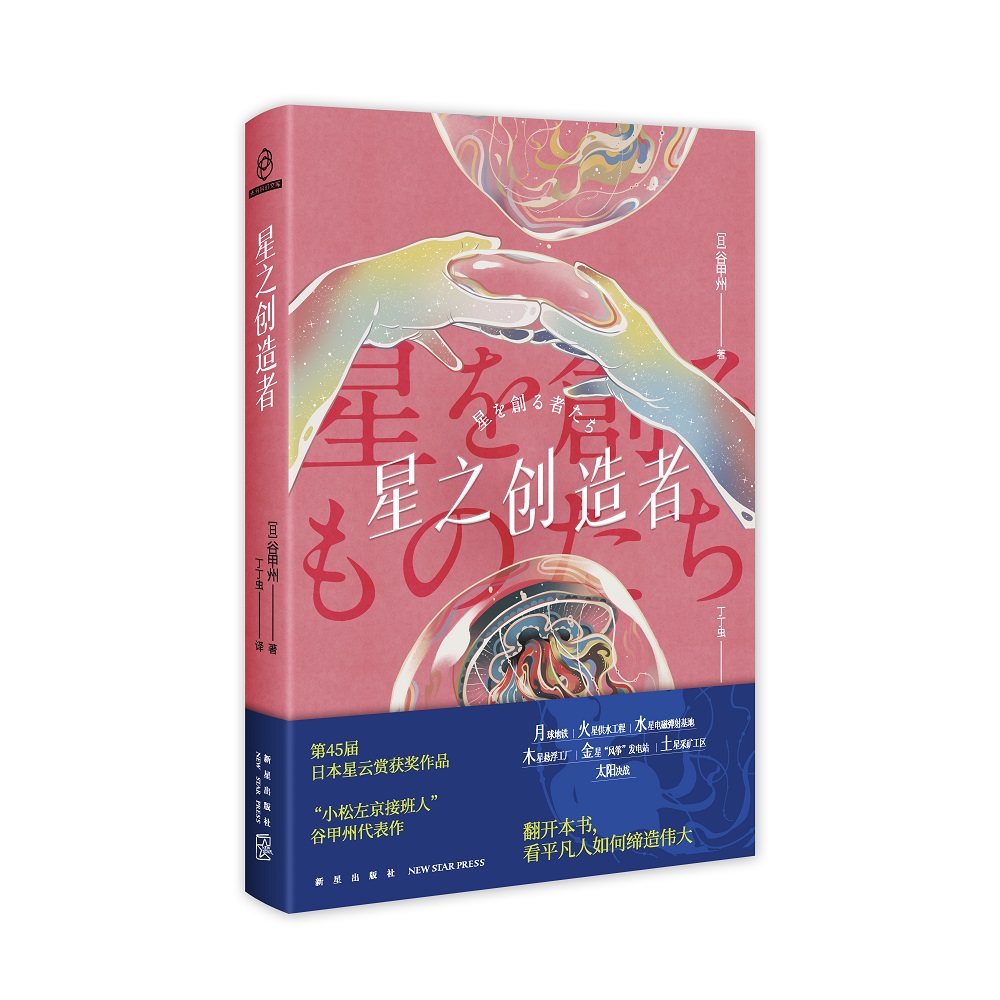

出版社: 新星出版社

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

折扣购买: 星之创造者

ISBN: 9787513352413

作者简介 谷甲州,日本科幻作家,1951年出生于日本兵库县,毕业于大阪工业大学土木学专业。1979年,正式进入文坛,写作风格以硬科幻为主。他凭借《雪山之巅的男人》获得第15届新田次郎文学奖、《哥伦比亚˙零 新˙航空宇宙军史》获得第36届日本科幻大赏,三度获得星云赏。他著有《航空军史》系列,还曾和小松左京一起撰写《日本沉没2》。 译者简介 丁丁虫,上海市科普作家协会理事,中国科普作家协会会员,科学松鼠会成员。译作有《穿越时空的少女》《玩具修理者》《醉步男》《看海的人》《沙漏中的凸镜》《太阳簒夺者》《天狱与地国》《来自新世界》等。

高压输送系统的效率下降了。 又来了…… 技术主任山崎烦躁地操作着控制终端。可能是输送管的 什么地方出了故障。他推测十有八九是被碎石屑堵住了。 作为系统核心的高压输送机和两处中继泵应该没有问题, 即使出了故障,也可以迅速换上备用机;而且之前早就针对这种情况准备了预案,所以不会因为故障导致停工。 但这种方法不适用于输送管。管道的数量本来就不多, 据说是因为规格特殊,无法量产,只能一根根手工生产,完全不够用。 山崎主任猜对了,看显示的数据,好像的确是管道的问 题。这个没法交给维修机器人,只能自己去现场,亲眼看看情况。 他伸手去取气密服的头盔时,被操作员克里希那看到了。 山崎向一脸困惑的克里希那简单解释了情况: “输送管后方四百米左右的流速越来越慢。从正洞的前端算,应该是一百米左右的地方吧 …… 我去看看情况。” 正在控制台上忙碌的克里希那听了他的话之后,只是习以为常地说了句“又来了吗”。他忙着调节掘进设备,没工夫关心高压输送系统的故障。 山崎主任戴好头盔,开始检查附属设备。他俩在工程作业时都直接穿着坑内用气密服,虽然这种气密服没有室外用的那么重、负担大,但实际上工作一项接一项,根本没时间穿脱。 确定气密服封闭正常后,山崎主任启动了通信机,然后试着呼叫克里希那: “根据情况,可能会中断岩屑的高压输送,也可能会做空载输送,你准备一下。” “知道了。其实应该暂停工程彻底检修,但实在是没那个时间吧?”克里希那说道。 山崎主任没回答。这当然不是无视,相反,他也很想彻底拆解系统,把输送管送回总部工厂,进行彻底的检修维护。 但是,那会导致整个工程陷入长期停滞状态,而且不是只有山崎主任负责的超前导坑工程延迟,紧随其后的正洞工程也将不得不停下来。 目前超前导坑的挖掘区域,在正洞前方五百米左右。从施工流程上考虑,这种距离的间隔是比较合理的。距离太近会因为界面重叠引发混乱,距离太远又会导致高压输送系统的效率下降。 所以没法按照山崎主任的想法,对输送管进行全面检修维护。利用高压输送系统的施工方法,是他所在公司自主开发的技术。公司为此还申请了许多相关专利,所以对核心技术的管理非常慎重。 生产输送管的工作虽然会外包给其他公司,但最后的一个步骤“内侧工序” 却从不发包 —— 不是公司直营的工厂,就不能完成这道工序。定期的保养和修理也在直营的工厂进行,但或许由于产能限制,工期常常推迟。 在管道内侧磨损的情况下继续超负荷使用,结果自然会导致管道堵塞。按照计划,超前导坑很快就应该抵达相邻工区,那样便能获得一些喘息时间。但在此之前,只能按现在的情况继续施工。 山崎主任确认设备没有异常后,便走进了气闸舱。气闸舱很狭小,山崎主任和克里希那所在的控制单元只能保证最低限度的工作空间,这里是从运输车辆改造而来的,而且还要优先保证控制台周边操作和监控设备的空间。 相应的,这也影响到了气闸舱的设计。山崎主任的体格绝不算魁梧,但每次通过照样很费劲。身穿气密服的状态更加痛苦,连舱门都很难关上。所以,用来调整气压的时间就很短。 气闸舱内的减压很快就结束了,气密服膨胀起来,更显拥挤。山崎主任飞快地打开外门,耽误的时间多了,胳膊腿都会卡住,连出都出不去了。他连挤带爬地穿过了舱门。 但就算到了外面,也逃不过束缚的压迫感。超前导坑的内径只有三米左右,控制单元就被塞在这样狭小的隧道里。 单元的气闸舱只设在掌子面。因此,要检查后方的输送管,需要从车辆旁边穿过去。但车辆和隧道间的缝隙很窄,只能勉强供一人通过。 虽然尽力不接触墙壁,但毕竟空间有限。一旦没掌握好平衡,让气密服接触到了墙壁,头盔里立刻就会传来巨大的声音。因为掘进设备和岩屑粉碎机正在全功率运行,噪音会顺着墙壁传过来。 在掌子面附近,就算用通信机交流也十分困难。山崎主任扭动身体,来到控制单元后方才终于逃离了闭塞感。隧道的内径虽然不大,但总算能喘口气了。 大概是因为这一头不像掌子面那一头那样塞满了各种设备,墙面上等距离设置的指示灯,朝黑暗深处延伸成了一条直线。 这个工区的隧道没有弧度,也没有坡度变化,所以指示灯连绵向前直至视线尽头。朝那个方向稍微走几步,噪音就像从未有过一般,四下里寂静无声。 但安装在隧道顶上的输送管还在不停地振动。当然,声音并没有传过来,但还是可以感受到管道仿佛在呻吟。 可能是受到无休无止振动的影响,细沙从顶上围岩中极为细小的裂缝里一点一点落下来。 如果是在地球上,这么细微的沙粒落下来的话,会飘浮在大气中,难以收拾。沙子的粒径极小,所以称为粉尘更合适。不过在近乎真空状态的月面,它们只是形成了蜘蛛丝一般的细线。 仔细看去,隧道内部到处都是细沙堆成的小山,但报告中说这个工区的岩体很稳定。因为不可能发生地壳变动,所以并没有采取预防塌方的措施,在挖掘超前导坑的阶段,没有做临时支撑物。 这就和没有防护直接开挖的坑道没什么区别,洞壁都是裸露的岩体,结果就形成了沙子的通道。虽然安全性上没有问题,但看起来很不舒服。丝线般的细沙,总让人感觉像塌方的前兆。 这也可能是一种无穷无尽的压迫感所导致的,山崎主任头顶上的岩体厚度超过一千米,即使他不主动想起,但还是难以摆脱那种恐慌感。 客观来说,防止塌方的准备措施可以说是万无一失。通过超前钻探仔细调查掌子面周边的地质发现,即使掘进设备打破了细沙的滞留层,也不会有大量细沙喷出。 根据具体情况,也会采取预先向钻孔中注入硬化剂稳定地基的方法;不过通常是在大范围钻探的钻孔中进行“除沙”,防止喷沙。 即使有些地方的流沙量很多,但堆积的高度也不会超过控制单元。单元起到了防沙堤的作用,阻止细沙继续流出。 非常时期还可以将单元内设为真空状态,从紧急逃生口逃到外面。 就算塌方会毁坏设备,也不至于威胁到施工人员的生命安全。但明知道这一点,山崎主任还是隐隐地有些担心。看着沙沙滴落的细沙丝,他很难彻底放下心来。 希望是杞人忧天吧。 山崎主任决定不去多想,他用力踩着地面,走近机器人作业车辆。这些作业车停在控制单元的正洞附近,它们虽然种类不同,但都是履带型,并可以根据用途更换附件。 但山崎主任从来只把它们当作交通工具。据说习惯操控这些机器人之后工作会很轻松,可他并不认为有那么大的价值。现场的情况千变万化,作业环境并非一成不变。说极端点,每次使用它们都要重新调整。 开发这些东西原本是为了工厂内的维护工作,它们其实并不适合出现在经常发生突发状况的工程施工现场。至少,不能让机器人来处理故障。 山崎主任坐到座椅上,把操控方式切换为手动。他刚开始打算只开一台,但启动的时候改了主意,就又带上了管道维修专用机器人。虽然不太指望它,但毕竟是个工具。 系统效率还在不停下降,再不快点处理,输送管就要彻底堵死了。到那时候,除了拆开清扫,很难有别的选择;虽然也能在现场应急修理,但修理期间只能停止施工。 作为技术人员,他并不想让这种情况发生。 第45届星云赏最佳短篇小说奖。 日本亚马逊网站高分评价:4.6/5。 国内日本科幻市场里较少见的太空基建类科幻小说。 小说的设定非常扎实,让读者很有代入感。书中每一个星球的建设工程都充分考虑到了该星球的特性,很适合与科普结合在一起。 作者在科幻的背景下,又从现场施工人员的视角,加入了对公司经营的思考,所以每项工程都显得很有价值和可行性。 七篇故事的排列顺序是按照日本的一周七天来排列的,是一个隐藏“彩蛋”。