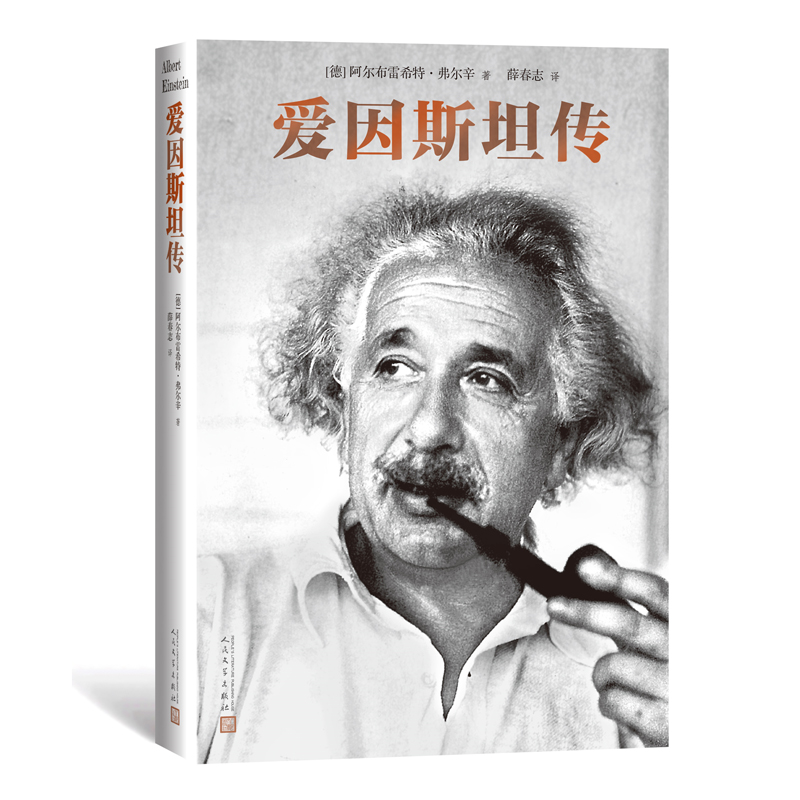

出版社: 人民文学

原售价: 88.00

折扣价: 58.08

折扣购买: 爱因斯坦传

ISBN: 9787020164806

阿尔布雷希特·弗尔辛(1940— ),德国传记作家,大学时代攻读物理学。1973年起任北德意志广播电台和电视台“自然与科学”栏目主任。著有《伽利略传》等。

前言 爱因斯坦去世已经五十多年了,他的名字仍然激发人们的特殊兴趣。他是我们这个时代不可争论的最伟大的物理学家,可以与艾萨克·牛顿并肩,但是在科学的历史长河 中,爱因斯坦不仅是一位专家。 爱因斯坦的传奇贡献直到今天还影响着我们,虽然因素很多,但是在很多方面都与物理有关。爱因斯坦的时空概念,四维空间,有界无限宇宙,光在其中沿着弯曲的路径传播等思想是革命性的,对人类思想的影响可以与哥白尼并驾齐驱。他对自然界深入思考的结果一直伴随着传奇公式E=mc2,它与原子弹的间接联系,以及其他有关破坏、恐慌和恐怖间接相关。对知识的纯洁追求而诞生的理论最后变成了物质力量,这就是广岛 上空的蘑菇云。 这个理论的创立者不是生活在象牙塔里,而是生活在战争和冲突之中,并且出于强烈的人道主义责任感和干预政治的需要而去面对这种境遇。他的人道主义更多强调的是人们的共性,而不是他们的分歧,使他有“左翼”的特征。他虽然不属于任何党派,但却情系耶路撒冷,包括同情受迫害者。四十岁时,爱因斯坦就已经成为传奇人物了,他用他的声誉为社会公正、民主自由、和平主义、犹太人命运、国际主义等服务,虽然很 少成功,并且经常引发争议。 爱因斯坦像圣人一样,他的热心经常得到赞誉,他的率直经常得到尊敬。这是有些理由的,但是他也会粗暴和攻击,在他谦让的外表下是深不可测的复杂矛盾。虽然他对出生国的态度是复杂的,但是他对纳粹德国的态度是不含混的,并因此给罗斯福总统写信建议研究原子弹,尽管他是热心的和平主义者。广岛惨剧后,爱因斯坦警告提防核竞 赛,很多人认为他是一位明智的老人,世界良知的化身。 但是爱因斯坦自称的“政治短旅”只是短途旅行,它们的重要性绝对不能与物理对他的重要性相比,物理是他的激情和生活。在1905年至1925年的二十年间,在自然科学中没有人能像他那样极大地丰富了物理学。如果问及谁是二十世纪最伟大的物理学家,答案是创立相对论的爱因斯坦。谁是当代第二位物理学家,答案应该还是爱因斯坦,因为他在其它方面的贡献。在他一生的最后三十年,他探索物理的基础。这条路没有尽 头,但是他没有放弃;直到最后,他一直沉浸在物理中。 此外,爱因斯坦是位丈夫(两次)、情人和父亲(至少三次)。他是犹太人,获得四个国籍,并且应邀做第五国以色列的总统,但是他拒绝了,虽然他对所称的“部落兄弟”无比忠诚。爱因斯坦出生在德国,德语是他的母语,是他唯一可以书写和自如表达情感和思想的语言。纳粹对犹太人大屠杀之后,他称德语是“继母语言”,在一定距离上显 示对这个语言的微妙感受。他永远不能原谅德国人。 爱因斯坦认识自然界的深度和广度、生活范围的广阔和多彩以及复杂的性格,一直受到传记作家的追捧,事实上,这本书比我预想的内容要多。我的写作尽可能基于爱因斯坦自己的证明和陈述:他发表的文章,没有发表的手稿,无数的信件,断断续续的日记等可以得到的资料。此外,我还采纳了对我来说比较可靠的第一手资料。一些关于爱因斯坦的广为流传的故事没有提及,因为对改造的或没有验证的断言的讨论是没有意义的。同时,我希望提供更多新的,并且对已知事件的新见解。对我来说,最重要的方面是爱因斯坦的物理。物理才是他的真谛,只有通过物理,才能真正再现这位百年不遇的 追求真理的巨人。 第一部分童年,少年,大学时代 第2章在学校——单驾马车之路 当阿尔伯特·爱因斯坦到上学年龄时,他的父母不必费心地去挑选学校。由于学生不足,慕尼黑惟一的一所犹太私立学校于1872年关闭了,这也反映出犹太人愿意接受同化。(慕尼黑的人口中,每五十人中,就有一位犹太人,十九世纪后的二十年,在城市化过程中,这个比例一直保持不变。在市中心,这个比例高一点,在像闪德灵这样的郊区,比例明显较低。)没有其它选择余地,1885年10月1日,阿尔伯特进入离家最近的布鲁姆街的一所大的天主教小学,有来自各个阶层的学生两千多人。以轻快的步伐沿着林德沃尔姆街走,二十分钟就可以到达学校。依赖并不完全是徒劳的家教,阿尔伯特直接进入了小学二年级。 阿尔伯特是七十名同学中惟一的犹太人。他参加天主教教义学习,学校的老师很喜欢他。当时受人道主义教育改革和慕尼黑资产阶级进步思想的影响,小学老师思想自由、开明,没有种族之分。但是,那位教宗教课的老师却使爱因斯坦清楚地意识到,在那些基督教同学之中,他是局外人。一天,老师拿个长钉子来上课,告诉学生们,就是用这样的钉子,我们的基督被犹太人钉在十字架上。用这样可怕的方法教授宗教,说明即使在思想自由、开明的基督教老师中,也没有完全摆脱天生的反犹太人思想,同时这种思想在学生中引发了明显的攻击行为,正如爱因斯坦回忆的:“在小学生中,由于奇怪的种族意识和受宗教老师讲课的影响,反犹太人思想相当盛行。在回家的路上,我经常挨打和受侮辱,虽然大多数不是出于恶意,却足以牢牢地留下局外人的真实感觉。”然而,同时不论是童年,还是晚年,都没有迹象表明爱因斯坦因为“局外人的感觉”而苦恼。“陌生感”和“归属感”是爱因斯坦早年形成的非常重要的个性。 即便在小学,爱因斯坦也没有完全走出孤立。他很少与同龄的孩子玩,也不与雅各布叔叔的孩子和经常到他家的堂兄妹们玩。但他却会以细心和含蓄的态度与他们相处得很好,他们给他取了一个绰号叫“好好先生”。或许因为他总是在完成作业后才出来玩而赢得这个绰号的:“因为对于父母来说,没有任何理由可以违反这条戒律。”随之而来的是学业的成功,1886年8月1日,小学二年级期末,妈妈在给她的妹妹凡妮·爱因斯坦的信中写道:“阿尔伯特昨天拿回了成绩单,又是全班第一,一份非常好的报告单……”必须承认,爱因斯坦从内心不喜欢体育训练和运动,“因为容易头晕,并且很快就累了。”但是,当他专注于他喜欢的智力拼图,沉浸在钢丝锯工作中,操纵凯撒·科赫舅舅送给他的礼物——发嘶嘶声的小汽轮机时,他却从不感到累。 在父亲和老师面前,学生时代的阿尔伯特·爱因斯坦似乎是一位有教养的孩子,学会了服从学校和大人们要求的各种例行公事。但是在这顺从的背后隐含着保持个性的决心,那决心是以一种升华的、社会可以接受的形式表现的,即与其他人和事物怀疑地保持一定的距离。 这位温顺的年轻人,对任何强迫经常表现出不满。可能是由于上次大发脾气后的纪律问题,1886年11月,他从3A班转到3B班。与其他男孩子不同,阿尔伯特不愿意当兵,也不玩士兵类玩具。像符腾堡和巴伐利亚这样的南方德国城市,军队不像在普鲁士那样享有很高威望,即便如此,慕尼黑的男孩子们也普遍认为没有什么比有朝一日穿上军装,为国王、皇帝和祖国服役更神气的了,就像雅各布叔叔一样在对法国的战争中服役。大多数孩子对军队的壮观着迷。阿尔伯特·爱因斯坦恰恰相反。一次,当他正在观看检阅时,别人告诉他,有朝一日他也可以穿上军装,行走在他们当中,他则对父母说:“当我长大时,我可不想成为这些可怜人中的一员。” 除了积极的方面外,学校盛行军事训练和讲求绝对遵守纪律,甚至有些过分强调命令和纪律。年轻的阿尔伯特·爱因斯坦似乎感受到了这一点。八九岁时,他从不发表明确的批评;回顾过去,他对慕尼黑的学生生活充满愤慨和蔑视:“在我看来,小学老师好像是军训教官,而中学老师像一群少尉。”九岁半时,他修完小学课程,接受“少尉们”的教导。 1888年10月1日,阿尔伯特·爱因斯坦进入慕尼黑的路易波尔德中学,离原来的小学不远,在当时应该是不错的中学。学校坐落在米勒大街上,全家搬到闪德灵之前,就住在这条街上。在校长沃尔夫冈·马克沃尔德的领导下,学校以开明、自由闻名,虽然拉丁语和希腊语仍是教育重心,但数学和自然科学也有其地位,当然不是很重要。不管怎样,父母都非常认可这所学校:学生人数不断增加,不完全是因为越来越多的人对教育感兴趣。爱因斯坦刚入学时有六百八十四人,到1894年,他与学校断绝关系时已经有学生一千三百三十名。大多数学生信天主教,但有5%的学生是犹太人血统——比预想的统计结果高两倍半。教室,特别是低年级的,非常拥挤:从爱因斯坦一年级的课堂照片可以看出一班有五十名学生。除他之外,还有两名犹太学生。 也许是为了安慰差生和家长,虽然学习上的低分不能保证后来的成功,但是人们经常重复这样的故事:爱因斯坦是个差学生,他在学校很失败。事实上,这个故事并不正确,它至多只是反映出父母的意志心理,最笨的孩子也有伟大的头脑。早在1920年,爱因斯坦经常被作为这种例子,对于这些关于他的趣事,爱因斯坦一笑置之。对此,后来在路易波尔德中学原址上成立的慕尼黑新实科学校长威莱姆博士有自己的见解。 1929年,在爱因斯坦五十岁生日时,许多杂志上的文章都提到在古典语文方,爱因斯坦的表现一塌糊涂。威莱姆显然担心,显然这种成绩不好的说法不会影响当时著名的科学家本人,但是会有损学校的声誉。于是,为了路易波尔德中学的名誉,他查找到学校记录,在给一家慕尼黑报纸编辑的信中说:“爱因斯坦的拉丁文成绩至少是2,在六年级时还曾得了1。希腊文也都是2……即使在秘密成绩报告内,也没有语言天分差的记录。”学校的记录在第二次世界大战的一次空袭中毁掉了,这位勇敢的校长给编辑的信是现存的惟一说明阿尔伯特·爱因斯坦在中学是好学生的证明。 虽然成绩很好,阿尔伯特·爱因斯坦对学生时代的回忆几乎是充满创伤的。还是一名学生时,他必须保持沉默,他从不发表任何言论批评学校,当然也可能是由于没有对比经验的参考,不知道它的缺点所在。从家里了解到,这位沉默寡言的孩子很少抱怨,也没有表现出不开心。只是很久后,他指出学校的气氛和调子像兵营,在他眼里,这是对人性的否定。四十岁时,他告诉他的第一位传记作者:在高中,虽然他很喜欢一些老师,但还是被学校的气氛无情地刺伤了。