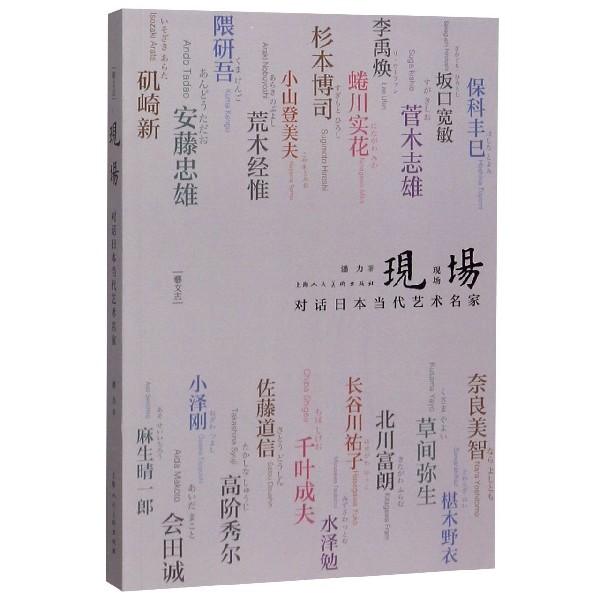

出版社: 上海人美

原售价: 148.00

折扣价: 94.72

折扣购买: 现场(对话日本当代艺术名家)

ISBN: 9787558610707

潘力,出生于福州,上海大学美术学院教授、博士生导师,毕业于福建师范大学美术系,获东京艺术大学美术学硕士学位、中国人民大学哲学博士学位,曾任日本国际交流基金会高级访问学者、东京艺术大学客座研究员,主要从事日本美术研究;出版专著有《日本美术:从现代到当代》、 《浮世绘》(获2008年华北优秀教育图书奖一等奖、2010年北京哲学社会科学优秀成果奖二等奖)、《和风艺志:从明治维新到2l世纪的日本美术》、《艺术巨匠:藤田嗣治》,译著有《原研哉设计私语录》等,并在《美术》、《美术观察》、《装饰》、《艺术与设计》、日本《浮世绘艺术》等专业期刊发表论文,著述共约100万字。

从“废墟”到“未建成” 矶崎新的公众形象虽然是一位建筑家,但他总是把自 己定位为艺术家,言谈举止也更多地流露出独特的艺术气 质。战后,在废墟般的城市里,他结识了几位喜欢绘画的 朋友,经常和他们一起画画,这激发了他对美术的兴趣。 后来,这些朋友陆续考上了美术院校,并投身现代艺术运 动。虽然矶崎新1950年考入东京大学工学部建筑系,但依 然和他们来往密切。 1954年,矶崎新大学毕业后进入丹下健三工作室,丹 下健三是日本战后现代建筑的鼻祖。矶崎新作为日本战后 第二代建筑师,吸收了丹下健三的现代建筑创作思想及民 主主义理念,他的思考有时甚至超出了建筑的范畴。矶崎 新虽然在1963年成立了自己的工作室,但他在与丹下健三 的合作中,两人一直保持着亦师亦友的关系。 1960年,矶崎新参加了东京海湾规划项目设计,当时 日本年轻一代建筑师开始提出“未来都市规划”,矶崎新 也提出了一个很“艺术”的方案——《空中城市》,类似 森林的生长型城市建筑方案,由树状单元组成,各种基础 设施组成连接的核心筒,作为建筑的“树干”,同时承担 着与地面相接的通道设施,“树枝”负责空中的横向连接 ,从而形成具有城市规模的网络。这是矶崎新第一个无法 实现的建筑方案,此时的矶崎新对城市规划设计的兴趣远 大于建筑,“未建成”由此成为矶崎新建筑乌托邦幻想的 开始。直到2002年,“空中城市”的设想才在卡塔尔国家 图书馆得以实现,足以证明矶崎新“未建成”理论的超前 性。 20世纪60年代中期是西方摇滚乐进入日本的高潮期, 矶崎新也不能免俗。他疯狂收集披头士的唱片,也经常光 顾那些聚集大批新潮艺术家和放荡不羁的年轻人的场所。 同时,他还对摄影产生了浓厚的兴趣,经常出国旅行,进 行环球拍摄。 1964年,矶崎新为了研究城市规划设计,访问了亚洲 、中东、欧洲以及希腊、纽约等多个历史城市,不仅租用 小型飞机进行航拍,还撰写了一系列关于城市概念的文章 。有一次他在查看自己的航拍照片时,惊讶地发现无论是 古代建筑遗址还是现代城市景观,那些俯瞰的图像看上去 竟然和遭受原子弹轰炸的广岛废墟十分相似,这唤起了他 少年时代的恐怖记忆。日本广岛、长崎在1945年遭受原子 弹轰炸,两座城市瞬间被夷为废墟,当时年仅14岁的矶崎 新对荒野、残骸的废墟景象留下深刻印象,年少的记忆在 他成为建筑家之后意外地转化成创造的灵感原点。这次意 外的发现,使矶崎新开始重新思考建筑的意义。 1968年,在第十四届米兰三年展上,矶崎新展出了一 件装置作品《电气迷宫》,他以多媒体手段表现出广岛核 爆的灾难场景,并将他航拍的那些城市景象和古迹废墟、 江户时代的浮世绘、死于原子弹爆炸的尸体等片段状形象 投影到幕布上,把观众带进一个充满哀怨的虚幻空间。作 品主题就是建筑与破坏、规划与消亡。这件作品在国际上 引发广泛关注,“废墟论”也由此成为矶崎新独特的建筑 观念。