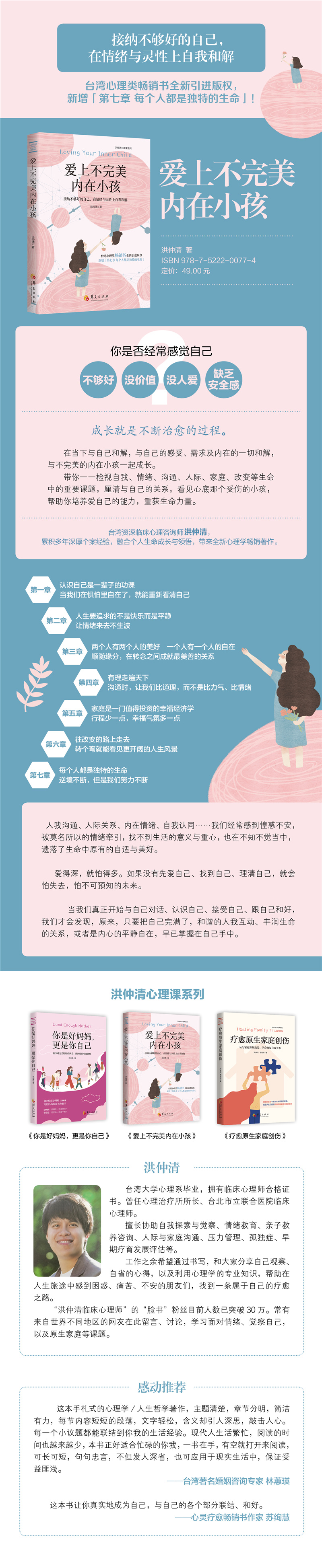

出版社: 华夏

原售价: 49.00

折扣价: 32.40

折扣购买: 爱上不完美内在小孩

ISBN: 9787522200774

洪仲清 台湾大学心理系毕业,拥有临床心理师合格证书。曾任心理治疗所所长、台北市立联合医院临床 心理师。 擅长协助自我探索与觉察、情绪教育、亲子教养咨询、人际与家庭沟通、压力管理、孤独症、早 期疗育发展评估等。 工作之余希望通过书写,和大家分享自己观察、自省的心得,以及利用心理学的专业知识,帮助在人生旅途中感到困惑、痛苦、不安的朋友们,找到一条属于自己的疗愈之路。 “洪仲清临床心理师”的“脸书”粉丝目前人数已突破 30 万。常有来自世界不同地区的网友在此留言、讨论,学习面对情绪、觉察自己,以及原生家庭等课题。

我们听到好笑的笑话,或许会露出微笑;无意中转台到综艺节目,也可能被其中的插科打诨感染得内心一阵热闹。可是,这难以改变跟随我们十几年或几十年的个性所形成的情绪基调。与之类似的是,常抱怨的人会偶尔说出社交性的鼓励用语。心情常在谷底低荡的人也有一时半刻放松开怀,但没多久又回归常态。外在的刺激,会有一时的牵引作用,但长年养成的种种习惯,却最终构成了我们的个性。 个性,或者说性格,源自家庭养成,不管是通过遗传还是教养。而家庭中的重要角色对话,便内化为我们成年后的自我对话。换言之,家庭中常见的“爸爸”“妈妈”形象,可以全然虚拟地在我们内心运作,而不见得跟真实存在的父母画上等号。例如,爸爸常在孩子成长过程中缺席,那么孩子自然而然地,会通过他人的口述、跟爸爸短暂互动的经验、从电视剧或课本里得到的对爸爸的理解等,捏塑出一个爸爸的形象。这个动态的爸爸形象,对孩子能产生重大的影响力,可能是正面的,也可能是负面的。 妈妈的意象亦然,也常可能跟祖母的形象重叠。通过我们的感知能力增长,对家庭的历史有了更多的了解,我们常会微调“重要他人”在我们心里的样子,并决定这个形象对我们的影响力大小。 那么,一个孩子从小感受到被爱、被关心、被尊重、被肯定,就容易形成良好正面的“重要他人”意象。然后,在自己面对困难的时候,给自己加油打气,自给自足地给自己前进的动力,并且珍惜自己的生命。 不过,人会犯错,父母也会犯错,我们自己在成长过程中,也会走岔走偏。不是每个人都能对自己说出温暖、关怀的话语,常常让自己倒下的,正是自己对自己不断重复的挫败性的话语。 我们不见得为人父母,但我们都曾经是小孩。即使长大了,那个内在小孩依然隐身在深埋的记忆里,也可能在我们的意识外,持续伸出幕后的那双手,操控着我们的一举一动。 于是,当我们思索着启动自我修复的过程,就常要在现实与心理层面都下足功夫。其中,心理层面的重要性更高,因为那是我们每时每刻都携带的随身听,独处就能听见,并且在有意识与无意识下,都在指引着我们如何生活。 古人所提及的修身养性,是不能忘记的功课。然而,在充满各种刺激与物质主义盛行的现代,我们常把注意力外放,而非向内整理。因此,我们可能过着不知道从哪里来,又不知道要往哪里去的日子,载浮载沉在当代社会氛围所形成的浪潮里。 当我们意图循着过去的足迹,听清楚内在的声音,经常要经历各种情绪翻腾。那种纷乱思绪,常是令人望之却步的主因。不过,唯有经年累月的自省,方能重新赢回把握当下的自主权。 从家庭出发,学着跟自我挫败的耳语相处,体验负面情绪的索讨,才能够让它们淡化疏离。然后,未来的路,才能如同拨云见日,日渐明朗。于是,从过去脱胎重生的“意义”,成了向前每一个步伐的动力。不管天气如何多变,就算狂风暴雨,有了意义,我们就掌握了方向,知道为了什么而承受。有了意义,虽难不苦;没了意义,虽快乐,也难免寂寞空虚。 跟自己和好,需要进行自我修行。我以家庭为例子,刻画出认知、情绪、行为之间的关系,期待更清楚地认识自己,让自我的片段统合在一起。 你是否经常感觉自己不够好、没价值、没人爱、缺乏安全感? * 成长就是不断治愈的过程。 *在当下与自己和解,与自己的感受、需求及内在的一切和解,与不完美的内在小孩一起成长。 *带你一一检视自我、情绪、沟通、人际、家庭、改变等生命中的重要课题,厘清与自己的关系,看见心底那个受伤的小孩,帮助你培养爱自己的能力,重获生命力量。 * 台湾资深临床心理咨询师洪仲清,累积多年深厚个案经验,融合个人生命成长与领悟,带来全新心理学畅销著作。