出版社: 凤凰

原售价: 68.00

折扣价: 43.60

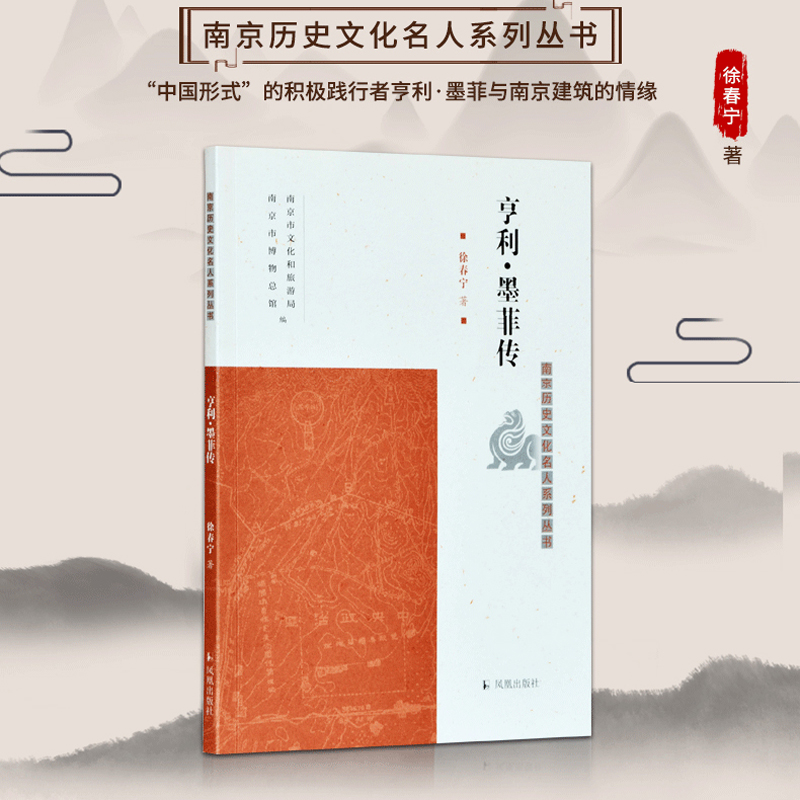

折扣购买: 亨利·墨菲传/南京历史文化名人系列丛书

ISBN: 9787550631069

一、初到中国的发轫 (1914—1919) 20世纪初的中国处在 纷争、混乱并迷漫着变革 的时代,历史的积淀和民 族的自信在国际列强前灰 飞烟灭、荡然无存。工业 革命引发的科技推力和人 文主义的动力越来越多地 影响着社会潮流与政治格 局。1914年,墨菲途经 日本参访,于5月底初次 抵达中国,前往长沙、北 京,6月中旬绕道莫斯科 ,经欧洲回美国。 1.纷乱时局中的外来 者 1914年是武昌起义后 的第三年,民国初始的政 治与社会变革风起云涌, 各种新思想和新事物交织 在社会与文化的万象之中 。1912年新年元旦,中 华民国临时政府在南京成 立,孙中山任临时大总统 ;2月12日,清帝溥仪退 位,结束268年的清王朝 和两千多年的君主专制, 开启共和。民国领袖们试 图按照外国模式开创一个 立宪的议会制共和国,但 随着袁世凯在北京就任临 时总统,南北纷争初现端 倪。事实存在的各省自治 ,与要建立一元制、中央 集权的国家机构之间产生 分歧,两种相互对抗的观 点和纲领在经历酝酿发酵 后,爆发出二次革命。 1913年9月,二次革命失 败后,共和政体的独裁统 治按照行政上中央集权和 官僚政治秩序的原则建立 起来了。 在北洋政府通缉持不 同政见者的多事之际, 1914年5月底,37岁的美 国建筑师亨利·基拉姆·墨 菲(Henry Killam Murphy) 结束了在日本的会谈和参 访,乘海轮抵达上海,一 天会议之后,依照行程安 排转长江内河客轮驶往长 沙。从这一刻起,在其后 长达20余年时间里,他的 事业与心血将沥洒在这个 国家,他的一生也镌上了 中国印记。 与清末时期单纯的仇 外、恐外相比,辛亥革命 后,洋玩意儿开始被逐步 接受,影响并进而参与到 中国各方面的事务和国人 生活之中。有的是被移植 到中国的“舶来品”,有的 是海归们带回来的那些“ 洋泾浜”思想,有的是外 国人直接操办的一系列事 物和事件。外国势力、外 国人等“外来”因素在那个 时期的中国相当普遍、牵 绊驳杂并作用深远。如国 事上不平等条约的执行和 外国特权的扩大,侵蚀着 国家利益并不断加剧中国 民族主义的反抗;政务上 为缓解债权而实行的预算 削减和保守政策,则又辜 负了进步者对国家改革的 希望;甚至在1920年代 民国初期的国民革命中, 反对帝国主义的存在是团 结革命力量的宗旨目标, 但革命的本身往往又借助 其他外国势力的援助和介 人。 文化与思想方面的发 展在被洞开国门的形势下 ,徘徊于改良与革命的两 条道路间。“中学”的失势 和晚清洋务派“中学为体 ,西学为用”的主张,在 当时的情况下都难以维护 或实现文化自救。改良者 转向了对占据优势的西方 一切技术、制度、体系和 思想进行广泛地研究和吸 纳,或采取“冲决罗网”式 的激进批判,或用溯源的 方式在传统中寻找对应事 物印证,但都致力于对文 化传统进行结构性的优化 调整,并归诸实践。这些 变革在之后演替出“取其 精华、去其糟粕”的折衷 主义。 外来者也开始主动用 中国式的语言和形式来诠 释、表达其带来的西方事 物。例如在华基督教会和 传教士们,历经义和团运 动之后,认识到减小东西 方文化差异有助于弱化传 教面临的阻力,帮助地方 发展现代教育、医疗事业 并与中国国内的改革力量 保持默契。他们是天生的 “西体中用”的执行者,墨 菲受教会邀请到达中国, 作为一名学院派(Beaux- Arts,也译为布扎)建筑 师,更易于引发美学感知 、空间建构等方面的共鸣 ,感触于神秘而辉煌的中 国城市与建筑群的惊鸿一 瞥,便坚定地把自己定位 为学习者和守护者的角色 。(P1-2)