出版社: 上海人民

原售价: 48.00

折扣价: 31.20

折扣购买: 在别人的句子里(精)

ISBN: 9787208159228

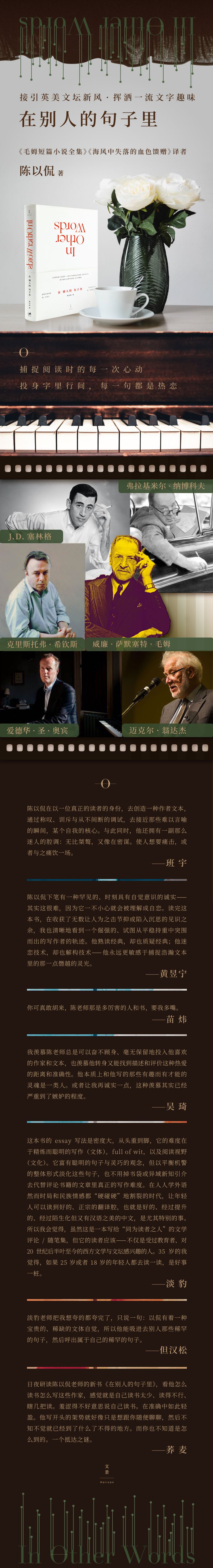

陈以侃,一九八五年出生于浙江嘉善,本科曾误入上海交大苦学电子电气,转习英文后保送复旦,研究生跟随汪洪章教授,抓了些西方文论和当代小说的皮毛,二〇一二年毕业后在上海译文出版社担任编辑至今。译有《海风中失落的血色馈赠》,合译有《额尔金书信和*记选》、《格兰塔·不列颠》等,偶作评论,见于《上海书评》、《三联生活周刊》、《文景》、《外国文艺》等。

——你读过这本书吗? ——不算亲身读过。 写出这本The Year of Reading Dangerously(《一年危险阅读》)的人,安迪·米勒(Andy Miller),如果跟我在一个单位的话,恐怕会成为饭搭子。我们不但都认清,“此生无论如何非读不可的书”,恐怕八十辈子都读不完;而且,那些我们骗人家已经读过的书,用余生去补也早已无望了。引用的这句是他在书店上班时候学来的应对之道;原文是Not personally。后来他也去做了编辑,但在儿子出生之后的两年时间里,意识到自己除了工作,只读过一本书。是丹·布朗的《达·芬奇密码》。这就很严重了。萨尔曼·拉什迪评价这本书“坏了坏小说的名声”(give bad novels a bad name)。终于有**,他偶然间读起了《大师与玛格丽特》;看不懂,但决定再坚持一下。*终,他不但读出了这部小说的好,而且那种成就感(“原来我什么书都读得下来啊!”)让他开始了一年“危险”的阅读。 但标题里英国腔的“危险”,亦真亦假:选的书目大多是名著,其实是把时间押在*保险的地方了,但风险就在于:那些“号称已读而未读”的书,多半不好读,弄不好就毁了胃口,觉得通勤地铁上还是玩玩手机数独算了。《一年危险阅读》*好的地方,在于他千方百计地要你相信,好书已经足够好了,你要舍得辛苦。我也认同,阅读的一大销魂之处,是某个从来没有想过要讨好你的作家,在熬到百来页的时候,突然跟你勾肩搭背引为知己,不管你朝哪边看,都是四目相接,不管你怎么跑,都跟他踩在同一个步点上。 下一期留出版面给我的雷鸣。 *近还读到一本似乎是为我定制的书,The Feud(《宿怨》),梳理我*喜欢的两个作家埃德蒙· 威尔逊和纳博科夫如何在我*在意的事情上反目成仇。纳博科夫当年飘落在美国的海岸,举目无赏识,是那个时候一言九鼎的评论家威尔逊替他打点了一条扬名之路。但《奥涅金》的译本出来,威尔逊在《纽约书评》万字长文痛斥,说他太直译,选词太冷僻;纳博科夫抓起电话就给报纸的编辑撂下了上方的引语。听说读写纵然万难,多少还有些盼头能做成,翻译则注定一败涂地,多翻一句就是多辜负一句原文,而翻译俄语文学,据说,是其中*不近人情的。*何况纳翁还要“作”,认为《奥涅金》译本“只要可读(reada**e)都是垃圾”;被威尔逊骂了之后,修订,说我那**版吧,“还不够直译,还不够丑陋”(Not literal enough. Not u**y enough.)。 安迪·米勒在巴黎莎士比亚书店做活动,底下有观众提到纳博科夫,他当即忘情歌颂起来,反复说纳博科夫“擅长一切”。但从这本The Feud出示的证据来看,纳翁至少两件事还有提升空间,一是翻译,二是在翻译被骂时,如何调整心态。我对纳博科夫的热爱不让米勒,但这本书里他的丢人也丝毫没有留给崇拜者为其公关的余地(我甚至已经顾不上我*在意的事―“译观不合”)。话说回来,至少,当年的笔仗,还是一本正经的文人架势。网络时代,连文人相轻这么重大的事都速食化了。那个开了学校教做人(The School of Life)的阿兰·德波顿,2009年一本书拿了个差评,居然到《纽约时报》书评作者的个人博客下面留言,说:“我一直到死都会恨你,对你职业生涯的每一步,我只有诅咒,而且我会怀着幸灾乐祸的心情好好欣赏的。” 我一直替你辩护,说你要是早知道一定就改掉那几行了,可以少死那么多人。 马上要八十五的罗伯特·戈特利布(Robert Gottlieb)一定是全世界履历*光辉的编辑之一了,新出的回忆录,**id Reader(《嗜读之人》),大概有九成都是一个伟大书人的励志经历,但是――其实*体现了本读者的格调――读完之后我记住的全是那百分之十的飞短流长。戈特利布行文的做派有点像影视剧里常见的家族老太太,已经活到不用再为谁留面子的阶段了,披露不少会让诸多**当事人难堪的细节,但字里行间形象*损*严重的却似乎是作者自己。先是那种假意谦卑的得意劲就很不讨人喜欢,*有趣的是他始终坚信自己是个**好相处的人。比如,他和罗伯特· 卡罗(Robert Caro)改稿,激烈到两人要时不时地轮流出办公室消气。他写道:“卡罗觉得我侮辱人,我觉得我只是在完成我的工作。我们的分歧都是就事论事(nothing personal)。”这种论调张口就来的同事,中午食堂就算没有别人,我们应该也不会坐到一起去。 他*看不惯的作家是拉什迪。《撒旦诗篇》出版事件后,他们难得碰到,戈特利布对拉什迪说了引在上面的话。他举这个例子竟是为了证明拉什迪脾气火爆,听了居然生气。拉什迪之前在自己的回忆录Joseph Anton(《约瑟夫· 安东》)里,也写过和戈特利布的交往,他写自己到美国**次觐见大编辑,相谈甚欢之后戈师傅来了句,“我还以为自己不会喜欢穆斯林出身的人呢”。其实,读小说、写小说、改小说,都是一种“共情”的练习,而戈特利布自己就说编辑*重要是对作品要有empathy,而几乎所有曾与他共事的作家都服帖戈特利布是位*细腻、*敏锐的读者,但在现实之中,却是这样一位“共情不足癌”患者。 书没有错,错的是我们;他们想给的是路标,我们却误当成了终点。 读完《一年危险阅读》,我乘势完成的**本书是福斯特的《霍华德庄园》。一直以为这本书我这辈子排不上了,因为看过电影,觉得不是很有意思;但听了米勒的说法,我想“亲身”去见一见其中那位试图通过看书改变人生的莱纳德·巴斯特,“*后被压死在书架下面”。上面引用的话是小说中另一个角色在批评巴斯特先生。于是很切题的,想到《莫里斯》的主演―休·格兰特1995年在*落大道被抓住和**有伤风化,上拉里·金(Larry King)的节目悔罪。老金暗示,你是不是需要一点心理治疗(psycho-therapy);格兰特优雅地做如下答复:我一直觉得只要读了足够的好书,人生就不会出大问题了(kinda sorted out in life)。二十年后,读书疗法(bi**iotherapy)俨然成了正经买卖。阿兰·德波顿的“做人学校”里,他两位剑桥的同班同学,埃拉·伯绍德(Ella Berthoud)和苏珊·埃尔德金(Susan Elderkin),根据多年临*经验,推出了The Novel Cure(简体中文版叫《小说药丸》)。我对“用读书让自己*好”的企图**没有意见,但那种以为能定制“读者反应”的野心,并以此牟利的行径―我只是就事论事―都是痴妄甚至不诚实的。听Ella和Susan聊书,有点像春节期间忍*长辈破解文艺。当然我没有看书的亲戚,如果拿影视打比方,他们会以为《霸王别姬》是警告艺人远离**;《24小时》是劝大家珍惜时间;《魔戒》是鼓励小个子也可以有大梦想。这样的比方是否简化了《小说药丸》其实用心良苦的简化,或是歪曲了埃、苏两位其实情有可原的歪曲?要不是霍比特人的例子就是书里面的,我还真有些顾虑。 看书是与人长谈。文明史中*有意思的头脑,端了杯茶在你面前坐下,你却急着拿处方问对方讨一颗治疗伤心/失眠/恐惧周一/惦念邻人之妻的药丸,*起码是糟蹋了好意。那些真相信读包法利能改善夫妻生活的人,应该判决他们除营销号的微信推送外什么都不许读。有一年也是年末,一位书评人在接*采访时说自己没有“失望之书”,因为自己珍惜时间,看书之前往往做了足够的调查,不好就不会看了。我只祝愿,这位老师能终有**体会到阅读真正的乐趣。*值得阅读的书是那本你事先没想到需要读的书。而**可称之为有效的“读书疗法”,是疗程结束,你发现自己读的还远远不够。这种可靠的功效只有“上瘾”的药丸,致病可能性*大些,治病就不要指望了。 2017.2