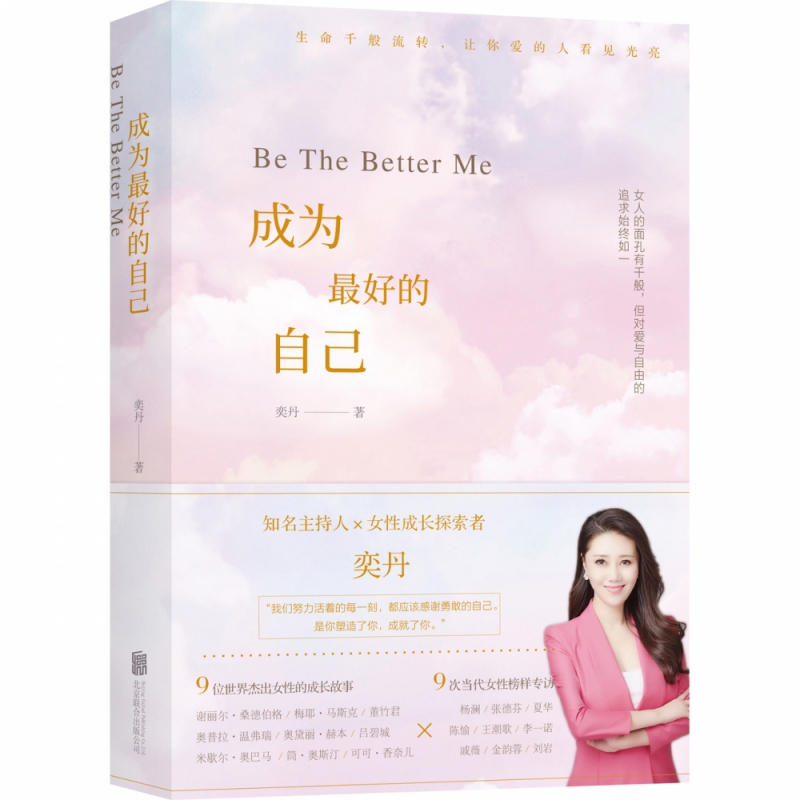

出版社: 北京联合

原售价: 45.13

折扣价: 25.80

折扣购买: 成为最好的自己:女人的一生,有多少种可能?

ISBN: 9787559641144

奕丹,中国传媒大学播音与主持艺术专业硕士,北京广播电视台主持人,北京国际阅读形象大使,专栏作家。擅长文化、财经、读书类名家访谈,曾为毕淑敏、蒙曼、马未都、周国平等知名作家主持新书发布会,对话王蒙、梁晓声、单霁翔、马伯庸、王立群、濮存昕等各界名人。曾获第十七届北京国际图书节“阅读形象大使”称号。

人生不设限——李一诺 李一诺,清华大学生物系本科,美国加州大学洛杉矶分校分子生物学博士,前麦肯锡全球董事合伙人,比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处首席代表,一土教育联合创始人,罗德奖学金中国区终选评委,2016 年世界经济论坛“全球青年领袖”。 ?人生没有赢家。如果真有所谓的“赢”,那无非是仰仗困境和敌人把“小神兽”引出来,然后痛痛快快地斗一场吧。对于成为“人生赢家”的追求,不仅不会带我们成为“赢家”,反而会让人徒增焦虑,离开悟和幸福更远了。 很奇怪吧,这样一位“全球青年领袖”并不关注输赢,只关注“开悟”和“幸福”,一诺的思维方式确实与常人不同,也许就是这样的“不同”,让她在前行的路上少了压力与包袱,多了洒脱与勇气。 第一次见一诺,跟我想象当中有很多不一样的地方。不一样的是,她在国际舞台上永远都是以一个女性精英的形象出现,但现实生活中,娇小纤瘦。我注意到一个细节,她在网上的大多数照片,包括参加论坛或者参加会议的照片,都只是略施淡妆、衣着简朴。很多人觉得在这种场合应该盛装出席,穿着高级职业套装,脚踩高跟鞋之类,但她好像并不在乎这些外在的东西。这也许跟她的成长经历有关。 李一诺出生于山东济南,有位“很要强”的母亲,一辈子当过高级工程师和厂长、做过北漂、搞过外贸、创过业,从来都是敢想敢做。所以,一诺在很小的时候,就被送到全托幼儿园。12 岁的时候,一诺跟着母亲,搬出了只有争吵的家。七八十年代的中国家庭,生活都不怎么富裕,甚至有点“艰苦朴素”,她记忆最深刻的是济南的冬天,说起“济南的冬天”,我们总会想起老舍笔下的美景:微黄的阳光斜射在山腰上,那点薄雪好像忽然害了羞,微微露出点粉色。可在一诺的脑海中,济南的冬天最难忘的就是“大白菜”,阳台上堆成山,可以吃一冬。冬天的学校没有暖气,都是生铁皮炉子,每天带报纸、树枝来烧火取暖。因为家离学校远,还要自己带饭,学校给热,一次8 分钱。初中很乱,班上男生基本上不是打架抢东西的,就是被打被抢的,几个学习好的是没人理的,一诺曾庆幸自己不是男生。1996 年考上了清华,食堂里煮鸡蛋要五毛钱一个,她觉得太贵,二两米饭才三毛四。她就跑去买三块五一斤的生鸡蛋,买小一点的可以有11 个,便宜多了,自己就偷偷地在宿舍弄个电热杯煮鸡蛋。 这些成长的记忆深深地影响了一诺,所以,习惯朴素的她,也学会了做事先难后易,也是这种思维方式,让她取得了了不起的成就。 奕丹:当年从清华大学毕业,在国内绝对可以找到一份相当体面的高收入工作,或者像你的闺密颜宁一样,去从事一份比较安稳的科研工作。那么,是什么让你下定决心要去美国留学?在上世纪90年代,去美国留学是很奢侈的“梦想”。 一诺:主要是对世界的一种好奇心,希望见到更大的世界。我们那时候学英语,读很多东西,大概知道这个国家是怎么回事,但实际上还是觉得通过书上所了解的和真实的国家可能相距甚远。而且在我们那个年代,出国对清华的理科生而言,也是比较常见的,说得不好听一点,因为学的东西比较偏理论,毕业找工作也不易。 我还记得我们入学的时候,大家就说清华就业岗位和学生的比例是10∶1,也就是每一个学生毕业后有10份工作等着你。但是具体到生物系的话,就不是这个比例,就会低很多。因为当时自己学的是一个相对比较纯理科的专业,不像是财会等更实用一些的专业,相对比较容易找到对口的工作。所以,当时在生物系里面,大概有一大半的学生在考虑出国,所以出国对当时的我来说,也没有那么的离经叛道。所以当时自己选择出国读博士,我当时觉得大学教育就是基础教育的一个延伸,并不是上完大学后就能知道这一生该怎么样,对这个世界,我还有太多太多不知道的东西。