出版社: 中信出版社

原售价: 88.00

折扣价: 56.40

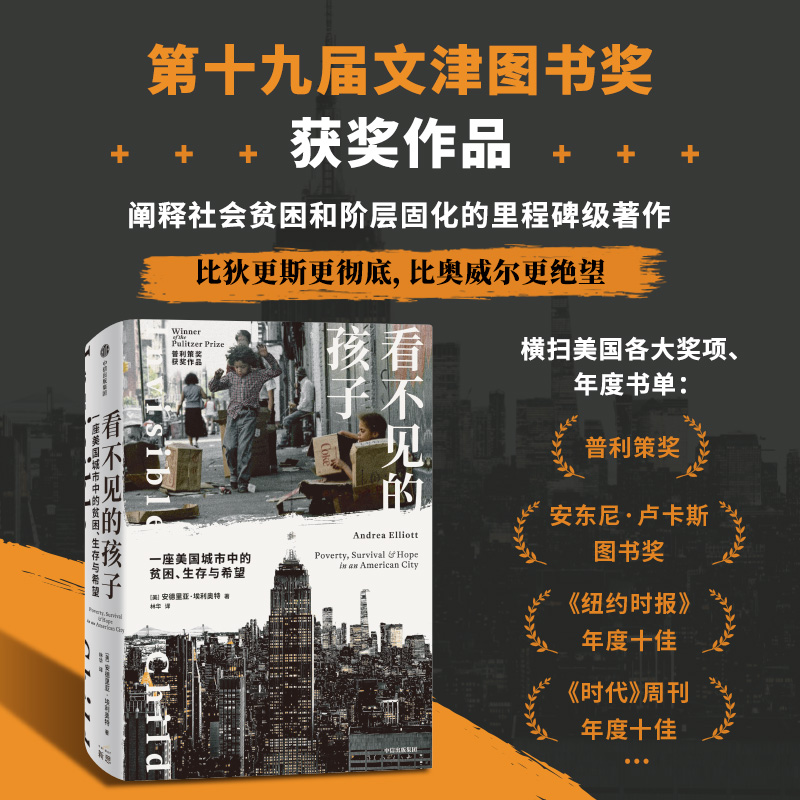

折扣购买: 看不见的孩子

ISBN: 9787521753783

安德里亚·埃利奥特,《纽约时报》调查记者、普林斯顿大学教授,在该校教授非虚构写作。埃利奥特于2007年(新闻专题报道类)和2022年(非虚构图书)两获普利策奖,是迄今唯一一位既获得过普利策新闻报道奖,又获得过普利策图书奖的女性。埃利奥特和她的作品曾获新闻和出版界的多项重要奖项,除普利策奖外,还包括但不限于哥伦比亚大学杰出奖章、乔治·波尔克奖(George Polk Award)、斯克里普斯·霍华德奖(Scripps Howard Award)、海外媒体俱乐部(Overseas Press Club)最佳杂志报道奖、美国报纸编辑协会奖、美国专业新闻记者协会奖、大卫·阿伦森奖(David Aronson Award)。 埃利奥特的第一部图书作品《看不见的孩子》一经出版就受到了各界的高度评价,共获得包括普利策奖(非虚构图书)在内的5项图书奖,并另获4项提名。除获得多项图书奖外,《看不见的孩子》还入选了10项美国著名媒体和平台评选的年度图书书单,包括但不限于美国前总统奥巴马2021年度书单、《纽约时报》2021年度十佳图书书单、《时代》周刊2021年度十佳非虚构图书书单、《大西洋月刊》2021年度十佳非虚构图书书单、美国《新闻周刊》2021年度十佳非虚构图书书单、美国亚马逊2021年度最佳非虚构图书书单、英国《泰晤士报》2022年度最佳图书书单(传记与回忆录类)等。

第1章 达萨尼是听着呼吸声醒来的。 弟弟妹妹们裹着外套和毛毯,黑暗中看得到他们的 胸膛在起伏。他们还没醒。大姐总是第一个醒来。 达萨尼环顾房间,只能看到其他人模糊的侧影—— 借着下面的街灯隐约能看出下巴或额头的线条。老鼠在 地板上跑来跑去,蟑螂在天花板上爬。一个小水槽滴滴 答答地漏水,生锈的水管里满是霉菌。 几码开外是他们用来当马桶的黄色水桶,还有一个 床垫,妈妈和爸爸在上面紧抱着睡在一起。以他们为中 心,8个孩子向着各个方向躺得横七竖八:2个男孩和5 个女孩的床交错着把最小孩子的婴儿床围在中间。一个 电吹风架在牛奶箱上权当婴儿的取暖器。 孩子们练出了什么都吵不醒的本事。他们在墙上一 个不断掉落锯末的破洞旁边打着鼾,像哮喘病人一样深 深地吸气。他们有时咳嗽,有时说梦话。只有他们的姐 姐达萨尼是醒着的。 11岁的达萨尼个子很小,胆子也不大。她长着一张 精致的鹅蛋脸,明亮的眼睛像猫头鹰一样观察着一切。 她的表情会从淘气突然转为惊异。别人常说她的高颧骨 和栗色皮肤长得美,但她似乎从不在意那些评论。她知 道自己有一口整齐无瑕的好牙是很幸运的事。矫正牙齿 对她来说是做梦,因此牙齿整齐等于中了彩票。 达萨尼悄悄掀开被子,走到窗边。在这样的清晨, 她的视线能越过房顶、公房区和波光粼粼的东河,穿过 布鲁克林区,一直看到曼哈顿。达萨尼能看到帝国大厦 的尖顶,那是纽约市第一座百层以上的摩天大楼。达萨 尼会用炫耀的语气抑扬顿挫地背出这类事实。她凝视着 那座遥远的建筑,它顶上的尖塔直入云霄,它闪亮的表 面令人遐想。 “它让我觉得那里好像有什么事在发生,”达萨尼 说,“我有好多可能性。我真的有。我有好多可说的事 。” 达萨尼说的第一件事是她还没学会走就开始跑了。 她最喜欢当第一:第一个出生,第一个上学,第一个打 赢架,第一个上优秀学生榜。她是纽约市的孩子。 就连达萨尼的名字都显示了一种向上的精神。就在 她出生前,这个牌子的瓶装水出现在布鲁克林的杂货店 里,吸引了她妈妈的注意,不过她妈妈没钱买这种奢侈 品。谁会买装在瓶子里的水呢?光是这种瓶装水品牌的 声音——达萨尼——听起来就让人想到另一种生活。它 标志着进入新世纪以来出现了一类新人,这些人刚刚开 始发现布鲁克林。 2001年5月26日达萨尼来到这个世上的时候,过去 的布鲁克林正在逐渐消失。整片整片的街区被改造,原 来的居民被迫迁走,商店纷纷关门,当地历史被绅士化 大潮冲刷殆尽。大潮之迅猛,完全不是区区一个瓶装水 品牌能够预示得了的。随着一群人财富的增加,另一群 人的贫困也在进一步加深,达萨尼也进入了一个如同她 的名字一样新颖的成长环境。 1. 普利策奖获奖作品(非虚构图书奖),作者也是迄今唯一一位既获得普利策新闻奖,又获得普利策图书奖的女性。 2. 共获得包括普利策奖在内的5项著名图书奖,另获4项提名。 3. 入选《纽约时报》《时代》《大西洋月刊》年度十佳图书、美国前总统奥巴马年度书单等10项美国著名媒体、平台的年度书单。 4. 耗时8年追踪记录,援引和参考14325份各类文件,“以狄更斯作品般的深度”记录一名在困境中挣扎的少女,一个贫困代代相传的家族,一座赤贫与巨富可能一街相隔的城市,“比狄更斯更彻底,比奥威尔更绝望”。 5. 审视贫富差距、阶层固化、原生家庭、种族歧视等美国历史和社会结构的产物,拷问纽约这座城市甚至整个美国的良知。 6. 张莉、毛尖、马凌、李松蔚联合推荐。 7. 联合国总部资深译员翻译。 8. 题材类似《乡下人的悲歌》《扫地出门》《下沉年代》等。