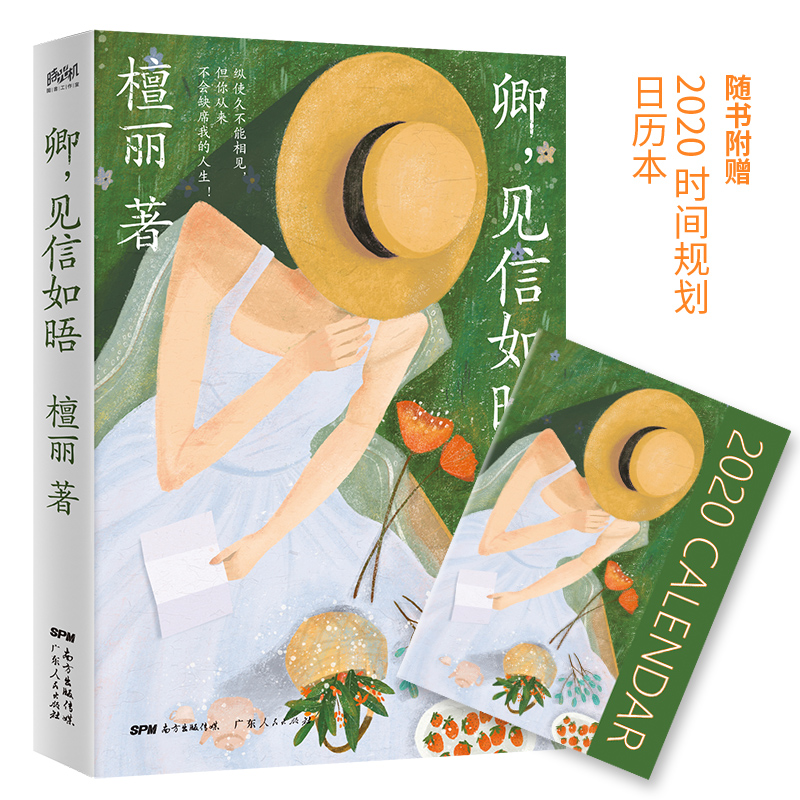

出版社: 广东人民

原售价: 39.80

折扣价: 25.10

折扣购买: 卿见信如晤

ISBN: 9787218138275

檀丽,中国作家协会会员,鲁迅文学院第四届高研班学员,广东省第三届签约作家。出版有长篇小说《一只猫在人间》,另发表有大量小说、散文等。

信三 相 约 英子上生母书 母亲,女儿内心如此跌宕起伏,或许是真已怀春。虽不知您现身在何处,女儿仍向您唠叨如斯。母亲,自那以后,我和米杰的交流开始密切。在电话里,我什么都聊,除了想约他相见,其实每次都想约他相见,但说出的话却与此全然无关。 有一次,他在电话里说,他刚收到儿子的照片。他说得轻描淡写,我的心却“咯噔”一声直往下沉。他接着轻描淡写说,儿子六岁了,虎头虎脑逗人爱。我的大脑刹时一片空白,失语般哑然,像在鸟语花香的踏青里突然看到一道荆棘丛生的屏障横在脚下。他继续轻描淡写说,他前妻带着儿子在法国生活,他两年前离婚了。他听我没声音,“喂”了几声,我才像是在小心翼翼拔开荆棘继续前行却又走得战战兢兢般“嗯”了一声。 “你不舒服吗?”他问。 “没。”我说。 “那你好好休息。”他说。 “好。”我说,放下了话筒。 我扑在床上,泪水悄然流出。我犹如掉进了深涧。他刚才说的“前妻”“儿子”的话盘旋在我脑中,我就像在平坦的行走中突然看到一道深壑,我停步站在壑边,望了一眼它的深度,感到头晕和发傻,而惧怕地本能后退了两步。 我擦干泪水,开始躲避他。每当看到电话上来电显示的是他的号码,我就任电话响到不再响为止。 有一天快下班时,我如常坐在办公椅上发呆,准备下班的摄影记者小刘走到我桌前,说:“小兰,你最近忧郁了?”我听了不由“扑滋”一声笑出来,摇头说没有。小刘属新新人类,嘴里不时冒出潮流新词,或名词当动词用。 “搽粉进棺材,死要面子。你脸上的表情,说明了一切。”小刘狡黠一笑。这时我桌上的电话响了起来,小刘说:“接吧,接了总比愁眉苦脸坐在这儿好,我下班了,明天见。” 我以为自己的心思没人知,没想到办公室里的每一个缝隙都是眼。或许是受到小刘的鼓励,我拿起话筒,慢悠悠地“喂”了一声。来电者果然是我估摸的人。米杰的声音在话筒里响起,他说他现已在我办公室楼下,想邀我一起吃饭。我望望空荡荡的办公室,本想说没时间,话出口时却鬼使神差变成“好”字。我将桌面收拾了一下,去洗漱间补好妆,下楼来到一楼大厅,看到保安正对坐在车里的米杰说门口不许停车,米杰一眼望到我,喜笑颜开说,等的人来了。保安转头望我一眼,退到一边。 我上了车。车平稳地驶上马路,十分钟后来到一家咖啡厅门前。米杰去泊车。我先下车,在咖啡厅靠窗占了个位。我曾在心里千百次设想的约他相见的渴望,就这样实现了,但我的心却如落深潭般虚弱。 我无精打采坐着。米杰进来,坐在我对面,问我是否病了。我摇头。他又问是否有心事。我摇头。“晚上睡得好吗?”他继续问。 “一般。” “昨晚呢?” “浅。平时家里天花板上常有老鼠跑来跑去,但昨晚它们好像去串门了。屋里很安静,我却醒了好几次。” “是看书太晚,影响了睡眠?以后要早点睡,书看多了头会疼,问题想多了头发会白。你和父母一起住吧?”他问。 我看到他眼里流露出真切关怀,虚弱纠结的心不由流进丝丝暖意,我在嘴角浮上一丝笑容,说自大学毕业后,我就在外面租房住。他蹙下眉,眼露疑问。我说,我没亲妈,有个继母,彼此关系冷漠。他收回眼神,盯着面前的咖啡杯,用亮闪闪的不锈钢小匙搅拌几下,端杯呷了一口,然后问我最近读啥书。我说,读尼采的《查拉图斯特拉如是说》,瓦西列夫的《情爱论》,弗洛姆的《爱的艺术》。他有点惊讶,嘴角咧出微笑,眼里飘过一丝乐意望向我,说,像你这样可人的姑娘,怎会喜欢思辨的哲学。我说,人喜欢一样东西,会从中发现乐趣,不会觉得枯燥,历史上许多大家的思想往往超前,但与他同时代的人不能理解,就说他们是疯子。实际上,这段时间我阅读最多的,是书摊上生活杂志里登载的爱情故事。我想从中找启发和共鸣。 “世上俗人多。俗人自然只过俗人的日子,直至老死。我是其中一员。”米杰自嘲。 我避开他直视的目光,抬眼望向对面墙上一幅土洋结合的草绳画,画上一只盛满咖啡的杯子冒着腾腾热气。 “看自己编的杂志吗?”他问。 “看。”我说。 “欣赏自己的杰作?” “找错别字和配错的图片。出现错别字或者图片错误,要扣钱。大标题错,扣二百。小标题错,扣五十。错别字每个扣五块。图片错,每张扣三百。所以得睁大眼瞧。” “图片怎么个错法?” “比如张冠李戴。” “够严厉的了。”他说,做个鬼脸。 面对他的鬼脸,我不由一乐,扑滋一下笑出声。这一笑,让我纠紧的心放松许多,桌上的气氛也顿时轻松起来。 “你错得多不?”他问。 “刚开始时多一点,做熟后就少了。” “很认真。” “还行。”我谦虚,内心不能脱俗地听到夸奖后有得意的高兴。 “你的照片上过自己的杂志吗?这么好的资源。”他问。 “上过。曾利用业余时间,参加嘉洲一个礼仪小姐大赛,拿了亚军。杂志出了一期特辑。” “没想到。”他瞪大眼现出惊讶状。 “我十六岁时,就无意插柳柳成荫,被一家著名模特公司的星探看中,代表公司参加一年一度全国模特大赛,获最上镜奖并戴上季军桂冠。庆功宴上,媒体把我当成一匹杀出重围的黑马,询问成功秘诀。我说走在台上时,眼里没有舞台和观众,心里没有要拿奖的压力。”我说。 “你有这方面的天份,为何不把它当主业?做模特比做编辑风光。”他问。 “我不喜欢聚光灯下的热闹和五彩斑斓的舞台。父亲对我大学选修哲学,曾感到困惑。大学四年,我的书包经常装着柏拉图、尼采、康德的书。柏拉图的《理想国》,我读了三遍,把书还给图书馆时,书角卷得像包心菜。我曾大段大段摘抄过尼采的文章,他有美丽的文采。我也爱梵高的画,爱那种对色彩的艳丽、夺目、辉煌的渲染,对世界认知的天真。” “哲学是思维是理性是系统,美丽是感性是风光是外在。两种似乎沾不上边的东西,却在你这融合。我有些困惑。”他问:“还存有辑录了你图片的那期杂志吗?我想要一本。” “有。在办公室。” “吃完后去拿,这事很重要。”他说。 继《82年生的金智英》后,又一部探讨女性心理的小说 《查令十字街84号》后又一治愈温暖的书信体小说 71封信件,纸短情却长,讲述女孩命中注定的成长、突破与救赎。 这是一段家族秘密往事,也是一段女性的成长故事。