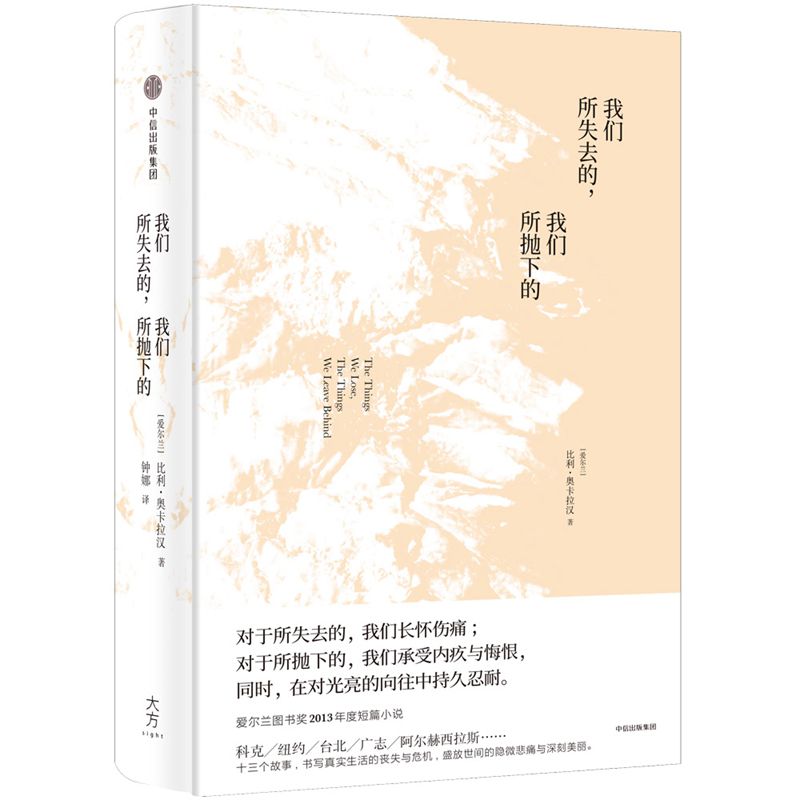

出版社: 中信

原售价: 48.00

折扣价: 31.20

折扣购买: 我们所失去的我们所抛下的(精)

ISBN: 9787508681504

比利·奥卡拉汉,爱尔兰近年*杰出的作家、短篇小说家,曾连续四次提名爱尔兰广播电台**频道P.J.奥康纳戏剧奖短名单,2010年获艺术委员会文学奖学金,被称赞为拥有“诗人之笔,哲人之思,以及一双艺术家的眼睛”。 其作品荣获**近十项奖项及提名,被翻译为多国文字,发表在**超过100种文学期刊及杂志上。此外,其作品还被选作联合国教科文组织城市文学项目爱尔兰代表。

《平安地向海而行》节选 我仍然想她。很多年过去了,自那以后我早就向前走了,但在我生命中那么一小段记忆犹新的时间里,她是我的白天我的黑夜,因此我自然不会忘记她。有太长一段时间,我压抑着这段回忆,但时间削弱了它们的震撼,如今变得*容易承*,甚至在某些清晨,我醒来发现她仍像橙子一样新鲜,过了一个漫长的夜晚,她仍在那里,然后,慢慢地,一瓣接着一瓣,**消失。没有人能经历这一切而**不感到后悔。想到她让我悲伤,疼痛,我为自己存活下来感到既骄傲又幸运。 飞机起飞后,我坐在靠窗座位上弓着腰向前倾,打量着在我脚下展开的城市,炎热的午后大楼和井然有序的街道的形状,继续着生活的人们,想着他们自己渺小的思绪,对我的注视甚至我的存在都无知无觉。在我旁边,一个中年女人微笑了一下。她有一双饱含忧虑的眼睛,妆过分浓了,她住在阿姆斯特丹的儿子替她买了机票。她哪里都没去过,她说,除了有一次去香港,和她已过世的丈夫一起。但那根本不算。她的儿子那天早上打电话来说荷兰正在下雪,已经下了一个月。我点头,但根本不想说话。我吞咽时喉咙都是痛的。我感觉被世界甩了出去。在海峡上空,随着我们朝着太阳的大致方向越爬越高,水面上分布的黑色块状物就像小片小片飘零的陆地,我很明白它们是什么,却不明白它们打算做什么。 事实上,战争没有到来。 不幸的是,在爱尔兰局势却并非如此,港区陆域的**事件仅仅是未来悲剧的一个序曲。那年夏天在曼彻斯特发生一起大型**,超过两百人*伤。在德拉姆克里和其他地方,季节性的**遭遇了升级的暴行。在1998年8月,蒂龙郡奥马拥挤的商业区,汽车**导致二十九人死亡,他们中有天主教徒、新教徒,男人、女人、小孩,甚至还有孕妇肚中的婴儿。有将近三百人*伤。奥马**被视作北爱尔兰漫长的血迹斑斑的历***为惨重的暴行,招致多方谴责。但这样悲惨又恐怖的事件竟然带来了好事:新的决意和对改变的渴望,*终推动了《贝尔法斯特协议》的施行,解除了准*事武装。 哪怕是*黑暗的*子也终将过去,只要你能熬过它。时间无人可阻。我住在海峡危机的边上,和麻烦近在咫尺,但除了偶然爆发的愤怒,某个悲惨头条而裂开的悲伤,它们的细节大多成为背景,并且基本上不够真实。而且尽管它们结束却仍然是值得了解值得铭记的故事,它们从来算不上是我的故事。我在**期间,我的眼中只有梅一个人,回到科克后很长一段时间里,我的视野始终是封闭的。 愈合是一个过场,一个缓慢的过程,但有的伤口拒*愈合,哪怕呵护至极。我想,聂鲁达说得没错。忘记的确太长了。但或许这也是真的:作为人,我们就是我们背负的伤痕。自梅之后,我也爱过别的女人,还有一些甚至,有那么一阵子,逼近厮守,并且她们也让我心痛,在离开之后,在我身上留下了印迹。我在她们离开后感*到的痛苦同样真实,只是几乎总是不一样,缺少了一种痛彻。我告诉自己,这是因为这些感情都曾经享*或煎熬过完整和自然的结束,但或许也因为爱的深浅不同。 梅是我的破镜。她改变了我看自己的方式。她*难忘记,我想,是因为有太多问题没有获得解答。但我面向她的门总是开了一点点。在刚回家的头几年里,我熬到深夜,在写完小说或新的小说集后,开始写充斥着单方面倾诉的长信。大部分信我都烧了,或者撕成碎屑,但有几封保留了下来,那些不太伤感的。没什么话可说的,除了我流感之后又康复了,我的兄弟决定娶一个来自克里郡的可爱女孩,或者我的稿子被录用了或者有些故事在美国发表了。空洞的陈词滥调,大多数都是如此,填充空气的方式。在纸页上,这些文字读起来生硬造作,似乎根本不属于我,但我总是将语气放柔和,以*漫不经心的语气询问,她是否有过悔意。因为一切不必太迟。她给我的地址我坚信是真的,但不知出于什么原因,这些信从未得到答复。随着时间流逝,甚至在我不再给她写信后,我常想起她的丈夫成磊,不知他是否在世,不知她是否会为了另一个比我*不接*拒*的人而离开他。寻找到这样那样的自由。有一个我总是希望她能如此,那个希望她快乐的我。 在某种层面上,似乎我的故事由她开始又由她结束。但实际上,我甚至不确定她是否是一个意外。我保留下的她的音容是否同样理想化,在大部分程度上都是想象。这也说明了我的某些特点,我想。不过*近,我开始明白人生或许真的不在于目的地而在于旅程。始终铭记伊萨卡*(奥德赛的故乡)。这样的恍然大悟,或许甚至算得上一种智慧,只能由时间换来,或许也是为什么这个故事花了这么久才得以写就。*后,如果它还算得上什么,通过写作我试图解释并且希望获得对自己的了解,那个二十七岁的我,一个睁大双眼在大浪中学习游泳的孩子。从安定下来的中年人的视角看去,他几乎是个陌生人。直到我凑近了看。 庄子梦见他变成了一只蝴蝶, 门登霍尔冰川平静的表面下正汹涌消退。 什么是梦境,什么是现实? 谁正在死去,谁将要被诅咒着活下去? 沿着道路走向尽头,我认出这就是天堂。我曾经来过这里,并且几乎错过了。