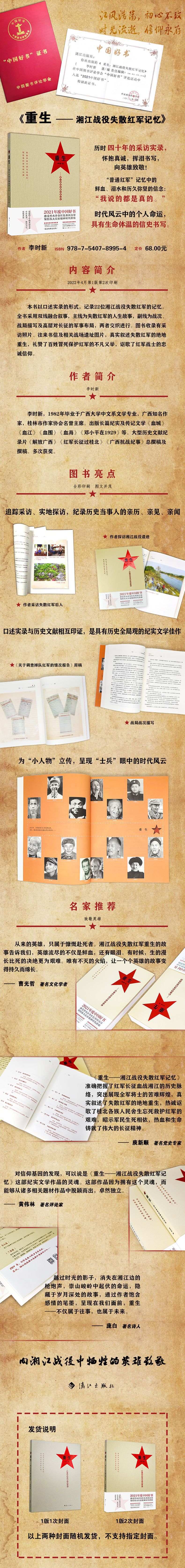

出版社: 漓江出版社

原售价: 68.00

折扣价: 40.20

折扣购买: 重生--湘江战役失散红军记忆

ISBN: 9787540789954

李时新,1982年毕业于广西大学中文系文学专业,广西知名作家,桂林市作家协会名誉主席。出版长篇纪实及传记文学《血城》《血江》《血围》《血海》《邓小平在1929》《三走麦城》《生死之秋》《民主斗士李任仁》《张世聪传》(合作)等。大型历史文献纪录片《解放广西》《红军长征过桂北》《广西抗战纪事》总撰稿及撰稿。多次获奖。

第二章 青山绵绵情意长 朱镇中,原名朱家芬,1916 年生,原籍江西省瑞金市壬田镇洗心村。 ● 1932 年 8 月加入中国工农红军,参加中央苏区第四、第五次反“围剿”。 ● 1934 年红军长征过桂北时任红一军团一师三团八连班长。 ● 1964 年被授予中国人民解放军上校军衔,曾任总参测绘局局长、顾问。 ● 1988 年被中央军委授予二级红星功勋荣誉章。 寒浸浸的雾,阴冷冷的曙色。低低天际沉重压着成群成片像坟头的山头岭头。 山头岭头覆盖着浓密的灌木丛、油茶树、马尾松。 浓密的灌木丛、油茶树、马尾松,漫山遍岭奔泻而下,一直奔涌到那条土黄 色如死蛇般的湘桂公路两侧,才止住势头。 山头岭头,横亘数公里,排成整齐的两列队伍。湘桂公路正好从山岭中直穿 而过。 山岭和路,形成一个标准的“≠”的形状。 湘桂公路左侧,依次排列着尖峰岭、双把牛角抱西瓜山、皇帝岭等。 湘桂公路右侧,依次并峙着怀中抱子岭、冲天凤凰山、美女梳头山、米花山等。 一个小村庄,坐落在这些山山岭岭的怀抱中。 这个没能躲过战火的小村庄,却因为那场在它周围的山山岭岭上进行的,在 某种意义上对 15 年后中华人民共和国的诞生有一定影响的血战,被载入了中国工 农红军长征史,被载入中国人民解放军军史,被载入中国共产党党史。 这座小山村,叫脚山铺。 全州的脚山铺、兴安的光华铺、灌阳的新圩,刚好形成一个三角形。 红军的小三角形被紧围在蒋介石的大“铁三角”之中。 而脚山铺、光华铺和新圩,就是这个小三角形的尖角。 这三个尖角,形成三条阻击线,迎面刺向从三个方向攻向界首之敌,阻住三 个方向敌之进路。 脚山铺,阻住从全州沿湘桂公路南下界首之湘军。 光华铺,阻住从桂林经兴安沿湘桂公路北上界首之桂军。 而新圩,则阻住从恭城一线回师灌阳直扑界首的桂军主力。 这三个角,只要有一个角被突破,正在界首抢渡湘江的中央纵队和将在界首 渡过湘江的中央红军各军团都完全可能陷入死地。 红三军团第四师十团扼守光华铺,第五师十四团、十五团扼守新圩。 红一军团第一师、第二师扼守脚山铺。 血战一天后幸存的红一军团一师三团八连班长朱镇中和他幸存的战友,此时 就睡在他们坚守血战的阵地上,就睡在敌我双方伤亡者鲜血浸透的阵地上,就睡 在妄图攻占他们的阵地而被他们消灭的敌人尸体中间。 军团首长急令在潇水一线完成阻击任务的红一师,克服一切困难,日夜兼程 赶到脚山铺参战。 红一师已在潇水之滨连续苦战数昼夜,几乎是没做任何休整,接到命令就急 急上路。 已是极为疲惫之师,在一昼夜间走了 90 多公里路程赶到脚山铺,立即投入战 斗,打退了国民党湘军三个师的轮番进攻。 太疲倦了。枪炮一停,绷紧的神经马上就松弛甚至崩溃,倒地就睡着。不管是 躺在尸堆中,还是血渍上。 收容队和卫生员辨认得很艰难。 先辨认谁是我军谁是敌军,再辨认同是睡着躺着的指战员中谁是伤员或已是 烈士,然后把伤员送到野战医院或卫生队,把遗体送到战火暂时还烧不到的地方。 朱镇中醒过来了,他不是在敌军进攻的枪炮声中醒来,而是在我军一线前沿 展开的政治攻势声中醒来。 一、作者历时40年的采访实录,讲述22名湘江战役失散红军战士从炮火中淬炼出的人生经历。长征典型人物和故事以小见大,具有强烈的震撼力和说理性。在提高党史题材文学作品的可读性方面具有开拓和创新性。 二、从“士兵”视角管窥时代风云,通过亲历者、见证者的回顾,从细处还原红军长征途中最惨烈的突围、红军涅槃重生之战——湘江战役,极具史料价值。 三、了解湘江之战的鲜活画面和红军战士的生命张力,书写中国共产党与人民群众血肉相依,赞颂红军战士“勇于胜利、勇于突破、勇于牺牲”的革命精神,感召生活在和平年代的人们不忘初心,牢记使命,大力弘扬伟大的“长征精神”。