出版社: 世界图书出版公司

原售价: 42.00

折扣价: 27.30

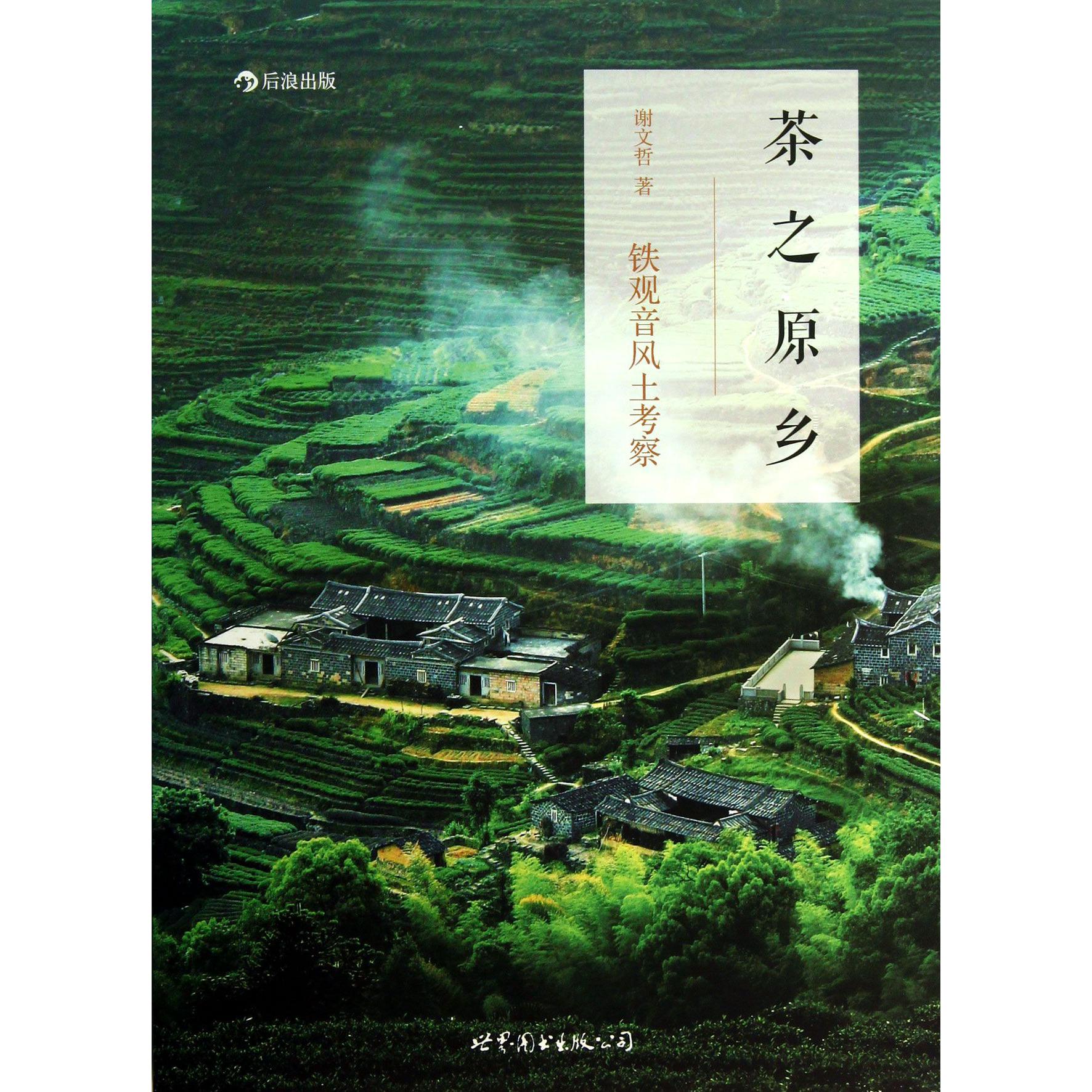

折扣购买: 茶之原乡(铁观音风土考察)

ISBN: 9787510048548

谢文哲,福建安溪人,1969年3月生人。大学毕业后,从事高中教育十年,后在地方党政机关担任新闻、宣传、出版工作至今。兴趣为地方文史、民俗研究。中学阶段开始写作,撰写大量诗歌、散文、评论和新闻作品,创办多种报刊杂志,先后出版《门里门外》(海风出版社)《安溪铁观音——一棵伟大植物的传奇》(由世界图书出版公司、台湾世界书局、美国Prunus出版公司同步出版发行简体中文版、繁体中文版和英文版)等著作。

卷一 基因或密码 铁观音密码 雪灾年代 清顺治十三年( 1656) 正月大雪。 清康熙五十七年( 1718) 正月大雪,三日方消 。 清康熙五十九年( 1720) 正月大雨雪。 清康熙六十年( 1721) 正月二十七、八两日, 积雪,四山皆白,三日方消。 清雍正元年( 1723) 正月初六日,大雪,平地 积(雪)深尺余,山头数日不化。 清雍正五年( 1727) 正月大雪。 清雍正六年( 1728) 正月初六大雪。 清乾隆十六年( 1750) 正月大雪。 这份记录安溪历史上发生的自然灾害大事记,转 引自两本具有充分可信度的历史文献,一是清乾隆丁 丑年间由官方编修的《安溪县志》,一是1994年由安 溪县政府组织力量修撰出版、迄今为止最为全面翔实 的《安溪县志》。为了行文的方便,我稍作综合,但 不影响来自官方资料的严肃性与权威性。国有史,邑 有志。具有“资治、教化、存史”之功效的地方志, 可以帮助我们识县情、知兴替、明得失、弘传统,当 然,更重要的是,以史志为鉴,还可以勉今人,启后 人。 那么,一份归入《杂志·灾祥》体例、而屡屡载 于邑志的天气记录,究竟可以提供什么样的角度,供 后人比较研究,从而发现其“无意义”之中隐藏的“ 意义”?人们常说,历史与现实之间存在着交汇点, 其实,历史事件与历史事件之间的交汇点更值得我们 仰赖智慧,寻找蛛丝马迹,细心详勘,综合加以推断 ,从而使记忆重现、真相还原。 看到这份天气记录所涵盖的时间段(大约从 1656年到 1750年),我突然产生一种研究的旨趣: 在 18世纪 20至30年代,素来“燠热”“冬无冰雪, 或不御绵”的安溪,连续数年“大雨雪”“大雪”“ 积雪”,气候骤然变冷。《安溪县志》代表着官方权 威,史官不可能错载误录,况且在一个重农业、轻工 商的时代,人们对气候变化的观察有着足够的耐心, 雨雪不分、霜冰不辨的情况几乎不可能出现。分析后 可能得出的结论只能是,“雪灾年代”从此将在安溪 历史上产生意义深远的影响。 研究中国历史时,人们常犯的两个错误在于,当 我们追求中国社会的“整体性”时,会导致一种“单 一性”的叙述困境,从而无法解释中国社会的复杂现 实;当我们面对中国社会的“多样性”时,又常常将 中国社会割裂为一些碎片,最终背离在社会整体之上 观察中国的视野。正是这两类错误,导致我们目前所 开展的铁观音物种研究,经常游离于“整体性”之外 ,不能或难以将铁观音置放于安溪社会历史演进的大 环境之中,重传说,轻科学,缺乏实证求索的精神。 关于安溪铁观音源起的王、魏“二说”,未见于 1994年前的官方史志已是不争的事实。我这里想说的 不是“王说”“魏说”的真伪,因为历史的真相不能 一概以是否见诸史志为标准和依据。只是想换一种视 角——说猜想也无不可——来追问安溪铁观音的发源 ,因为无论是“王说”还是“魏说”,都显然没有真 正解决物种起源的问题。神话固然是美好的,充满着 遐想无边的诗情空间,但观世音菩萨毕竟没有亲手在 巍巍的南岩山上栽种过铁观音这样一棵神奇的茶树。 那么,这棵神异的茶树又是从哪里来的?凭空从 地里头长出来吗?如果植物也有“前世今生”,那么 ,铁观音的“前世”又是什么?困扰我多年的一连串 问题,在这份“大雪成灾”的天气记录面前,似乎一 下都有了答案——不同的历史事件在各自不同的时空 运行,对于一种即将到来的动人交汇,人类谁都无法 预知,这就是自然的造化。 神天与人天 关于铁观音发源的王、魏“二说”,散见于安溪 史志和各种文集,虽然行文描述存在不少差异,但都 与两个重要年份1725年(“魏说”)、1736年(“王 说”)相对应。也就是说,铁观音诞生于安溪茶乡 1725年至1736年的大致历史区间,是无可辩驳的事实 。 细心的读者就此可能已经发现,安溪史志上所集 中记载的“雪灾年代”与此有着惊人的重合,两者之 间是历史的巧合还是历史的必然?如果是历史的巧合 ,那么铁观音物种的源起只能是永远都无法解码的科 学之谜了;如果是历史的必然,则“雪灾年代”对铁 观音物种的源起所产生的关键性作用,就不能被后来 研究者轻易地推在一边。相形之下,前者令人兴味寡 然,后者令人心血怦动。 煌煌千年安溪文明史,修志七部,除明嘉靖和清 康熙、乾隆三种版本留存于世,余皆散佚。披阅新中 国成立后先后重印刊行的三种古代版本可以发现,从 开始有地震、山崩、旱涝等灾情记载的宋1067年至今 ,安溪近千年县史总共发生过不足10次大雪成灾的事 件。依据我的记忆,安溪最近发生的一次“雪灾事件 ”是在1977年12月12日。而集中在18世纪20至30年代 的有5次,占一半之多。也就是说,对人类能造成灾 难的大雪,有一半多降到1720年至1728年这个历史区 间了。从气象学的角度而言,1720年至1728年也就成 为安溪气候史上非常值得注意的年代了。 不妨进行一番纯文学意义上的想象与描述:18世 纪 20至30年代的每年冬天(时间)。安溪山川大地 (地点),大雪纷飞,银装素裹(事件起因)。急剧 下降的气温,使缺少抵御雪灾经验的安溪民众措手不 及。尤令人忧心忡忡的是,山坡上辛勤开垦出来的茶 园遭大面积冻毁,损失惨重(事件发生、发展)。雪 灾过后,王仕让、魏荫(人物)出现在房前屋后、峰 麓山巅,四处寻挖未被冻死的茶树以便补苗。此时, 遭雪灾冻压而顽强幸存的几棵茶树——一个新的茶树 品种——铁观音诞生了(事件高潮、结局)。 我的这种研究方法固然漏洞百出,实在经不起推 敲,但却是值得关注的。因为现在虽然不能用“雪灾 年代”的具体气候数据,来证实气候变化对茶树新品 种的诞生造成多大影响,却可以根据物种进化的规律 和现代育种方法,从中发现奥妙所在。物种是自然的 产物,而自然无非是阳光、空气、水等因素。自然环 境变化对物种进化的影响是非常显著的,橘生淮南为 “橘”、生淮北为“枳”即是典型一例。据此,我们 完全可以从逻辑上作一个大胆假设:“雪灾年代”诱 发茶树基因变化,诞生了铁观音。 P4-7