出版社: 中信

原售价: 128.00

折扣价: 82.00

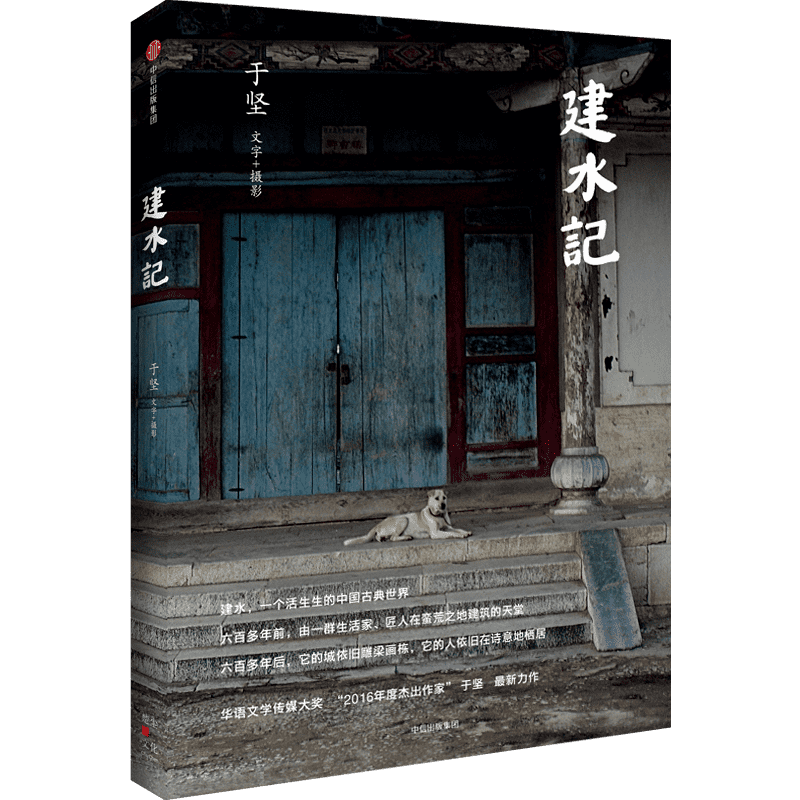

折扣购买: 建水记

ISBN: 9787508677965

于坚 1970年开始写作诗歌、散文、小说、评论至今。 1980年开始摄影至今。 1992年开始拍摄纪录片至今。 著有诗集、文集多种。获数十种诗歌奖、散文奖。 长篇散文《印度记》获2012年《人民文学》杂志非虚构作品奖。 在第十五届华语文学传媒大奖中,荣膺“2016年度杰出作家”。 纪录片《碧色车站》入围阿姆斯特丹国际纪录片电影节银狼奖单元。 系列摄影作品获2012年美国《国家地理》杂志华夏典藏奖。 纪录片《同饮一江水》总撰稿。 最近二十年为《中国国家地理》《华夏人文地理》《旅行家》等刊物特约撰稿人。 在国内外多地举办摄影展。

云南建水城,古称临安。临安本是杭州,那个中国天堂的旧称,云南建水这个临安是明代命名的。就像欧洲移民到了北美大陆,沿用欧陆地名而取的“新奥尔良”“新英格兰”一样,建水这个临安是一个新临安。这个明朝洪武十五年(1382)的命名暗藏着野心,“上有天堂,下有苏杭”。建水人要在他们的家乡建造一个杭州那样的天堂,他们成了。过了152年,明嘉靖十三年(1534),被流放云南,“永远充军烟瘴”的大诗人杨慎来到建水拜访他的朋友叶瑞,建水城令他大吃一惊,杨慎写了一首诗《临安春社行》,描绘他所见的建水: 临安二月天气暄,满城靓妆春服妍。 花簇旗亭锦围巷,佛游人嬉车马阗。 少年社火燃灯寺,埒材角妙纷纷至。 公孙舞剑骇张筵,宜僚弄丸惊楚市。 杨柳藏鸦白门晚,梅梁栖燕红楼远。 青山白日感羁游,翠斝青樽讵消遣。 宛洛风光似梦中,故园兄弟复西东。 醉歌茗艼月中去,请君莫唱思悲翁。 令我惊讶的是,杨慎诗里描写的建水,并未隔世,我几乎以为,杨慎才搁笔走了不久。杨慎笔下的这个建水城大体上还在着,不仅是城池、建筑、雕梁画栋、朱门闾巷、水井、牌坊、饭馆、荷塘稻田……最重要的是,杨慎诗中写到的那个世界,虽然细节已经改变了许多,但氛围依然可以感受到。“少年社火燃灯寺”,燃灯寺还在,依然在敲着木鱼。寺院门口的那口井依然清冽,杨慎如果在燃灯寺喝过寺僧沏的茶,茶水应当就是这口井里的水。几个闲人坐在井边,聊天,嗑瓜子,要到吃午饭才会散去。只是看不见社火,因为春节才过不久,社火刚熄。当年杨慎来建水找叶瑞玩时,住在太史巷的叶氏宗祠,太史巷现在叫作太史巷街,这条街还在,这是一个奇迹。在中国过去数十年的拆迁运动中,有些古城幸存下来,但大多数都成了民居博物馆,原住民被搬迁,只剩下建筑空壳。看上去古色古香,内里全是商店,再没有“炊烟逗屋”(仇远),“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”(刘禹锡)。建水岿然不动,我行我素,“邦有道,谷”,依然是原住民的故乡,过着与杨慎来访时大同小异的日子,水井安然,汲水的、挑水的、送水的、扫落花的、做豆腐的、纳鞋底的、补衣裳的、做木工的、做凉粉的、开茶馆的、做米线的、弹棉花的、养花的、玩古董的、做陶器的、银匠、屠夫、鱼贩……洗衣的妇人也还蹲在井边,背上依然背着个娃娃。明月依然在这个城里“转朱阁,低绮户,照无眠”。 2015年冬天,我带着我的朋友麦约翰来建水,他是比利时人,自号无能子,一生都在研究中国文化,将老子的《道德经》翻译成弗莱芒语。他在建水长叹,他一辈子要找的那个中国,就在这里。此后,他多次来,开始写一本关于建水的书,并将他女儿送到昆明来学习中医。 建水如今已经被一座座同质化的新城围困,危机四伏。我从青年时代起就多次来建水,小住,长住,我目睹了它的犹豫、变化和坚定不移。人类为什么会有建水城这样的栖居地?它又为什么落后于时代?又为什么因“落后”而鹤立鸡群,不同凡响?数十年来我一直在想这些问题。 华语文学传媒大奖 “2016年度杰出作家”于坚的最新力作。 阅读此书,可以令你跳脱出千城一面的审美疲劳,学会理解一座古城、一座建筑、一种仪式,如何安放、庇护人类的心灵。 礼失求诸野,论及古典中国的生活方式,中原大地、江南水乡早已被现代化尽数侵袭,唯有处于边地的古城建水,才能承托你的梦想和追寻。 几十年间,诗人不断穿梭在建水的大街小巷,体悟建水的建筑、手艺、生活方式,查询各类古籍,最后熔铸成37篇文章、配以精挑的134张照片,述说这座古城的前世今生,探寻了建水人为何至今仍能“诗意地栖居”。