出版社: 北京大学

原售价: 118.00

折扣价: 75.60

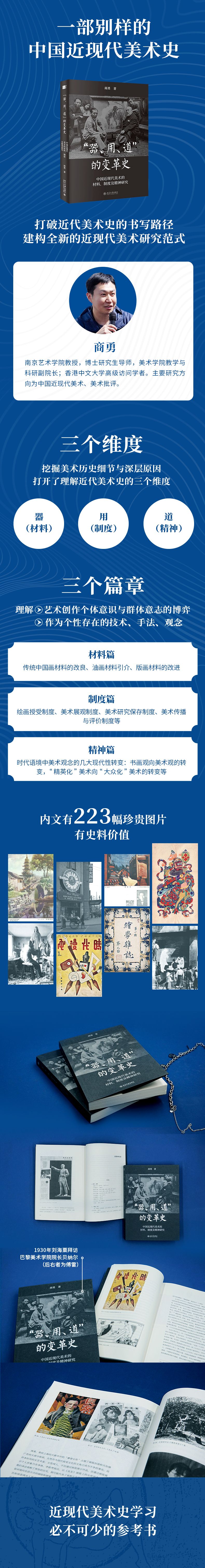

折扣购买: “器”“用”“道”的变革史——中国近现代美术的材料、制度及精神研究

ISBN: 9787301289396

商勇,南京艺术学院教授,博士研究生导师,美术学院教学与科研副院长;香港中文大学高级访问学者。主要研究方向为中国近现代美术、美术批评。专著《艺术启蒙与趣味冲突——第一次全国美术展览会(1929)研究》获教育部第八届高等学校科学研究(人文社科)优秀成果二等奖;《中国美术制度与美术市场》获江苏省第十四届哲学社科优秀成果二等奖。曾获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖、江苏省第十届教育科学研究(高校哲学社科类)优秀成果一等奖等。主持国家社科基金艺术学项目3项、教育部人文社科基金项目1项等。

“她者”的言说:女性视角与女性美术 民国时期,在新教育条件下成长起来的新知识女性以及受其影响的广大妇女,在妇女解放口号及民族主义语境中,大城市知识女性的主体性与能动性得到了进一步凸显和表现。在此影响下,美术界的女性积极加入创建女子绘画社团、学校的风潮,并通过绘画、工艺美术和雕塑等表现时代的气息,她们参加公开展览,举办画会与雅集活动等,使女性的主体意识和女性地位进一步强化与提升。虽然这部分女性的数量相对较少,但她们的活动没有过多受到传统观念的牵绊,故而其独立性更强,社会影响颇大。随着这些女性主体意识的增强及其美术实践活动的拓展,她们逐渐实现了自我主体身份的建构。在这一过程中,女子美术教育的滥觞对女性美术家主体身份的建构起到巨大的推动作用。 在一个健全的两性社会中,性别差异必然存在。性别差异既包括两性生理的差异,也包括由社会期待和生理差异共同作用而引发的两性意识、思维方式、行为方式的不同,其中最为本质的便是性别意识的不同。人类行为学研究已经指出男女性别在感知世界与对外部世界做出反应的行为方式上的差异,《考工记》开宗明义地宣称“ 知者创物,巧者述之,守之世,谓之工”,是人类的“知(智)者”创造了世间万物,又由人类灵巧的双手将这种神奇的能力继承了下来。 “人为万物之灵”,这一句话,是包括数千万男女而言。人的灵处在哪里?在有知识,有技艺;人人有知识,有技艺,然后人人都可以自立。知识是智的问题,技艺是能的问题;智的问题,是心理作用;能的问题,是手术作用。昔人道:“心灵手敏”;又道:“心手相应”,可见智和能,是一贯的,不是两橛的,是应兼有的,不是可偏废的。 民国智识精英的阐发已表明了心与手、识和技的关系。知识固然重要,“知”是思考的能力,“识”则是对知的了解。传统观念认为,女性不是“知”的主体,但女性往往有灵巧的双手和敏锐的颖悟力,可以在智者的熏陶养成下,成为有知见的现代女性。因此,“ 识”是“技”的前提,而“技”则是女性创造力得以实现的最佳方式,也是女性获得经济独立并最终摆脱对男性依附的根本。 近代男女平权运动,对女性主体性的提升具有极大作用,民国女诗人吕碧城曾指出:“道德者,人类所公共而有者也。世每别之曰女德,推其意义,盖视女子为男子之附属物,其教育之道,只求就男子之便利为目的,而不知一室之中,夫夫妇妇自应各尽其道,无所谓男德、女德也。”她主张对女子施行“完全之道德”教育,并进一步指出:“欧美女子之教育为生存竞争而设,凡一切道德智识无不使与男子受同等之学业,故其思想之发达亦与男子齐驱竞进。”吕碧城提出的男女教育平等以及平等思想对女学生产生的重要影响,为她们以后组织女子团体、发起妇女运动、争取独立、男女平等奠定了充足有力的思想基础。 在中国民间传统中,“女侠”“女中丈夫”的形象历来深入人心,她既不同于“女皇”的威仪,又不似“女神”的缥缈,“女中丈夫”是与男人打成一片,不拘于世俗礼教的束缚。此类“女侠”式人物,在当时的书画界及革命界均不在少数。这些性格豪迈的“女中丈夫”往往能弈善饮,其绘画的题材也不再仅仅局限于古代闺阁绘画的花卉、仕女题材,而是有了对山水、文人雅集活动等内容的进一步参与和记录。在很多场合,她们甚至成为雅宴或沙龙的中心;她们(在众人眼中或是“他们”)除了探究中国传统绘画,更是对西方的油画、炭画、水彩画等进行不断研习。相对而言,她们中的“世家闺秀”对中国传统绘画的探究更为深入,而“小家碧玉”则多倾向研习洋画。 女性的参与对艺术的繁荣无疑起到了巨大的促进作用,而女性画家在具体探索中亦不断增强了自己的主体性与独立性。对于传统花卉、仕女题材的表现,此时期的女性画家也一改旧时代的阴柔气、婉约气,更是拒绝闺怨气和青楼气,而努力追求“丈夫气”和时代精神。除了对绘画表现内容不断突破与创新,民国前期女子绘画团体、学校的学生亦不断参加艺术展览,甚至公开展卖自己的作品。但从某种角度而言,此一阶段的女性美术家的女性身份并未真正得到全社会的认可,她们大多是通过对男性的效仿,达到与男人的平视,若是在绘画中表现女性气质,则很快会重回被把玩、被观赏、被消费的女奴地位。 再者,类似上海的大都市中的“摩登女性”占据了画报封面和月份牌广告的大部分版面,女性作为现代视觉文化的主角已成为不争的事实。而许多时尚的女艺术家、女性闻人,不仅通过画报展示作品,还通过画报展示个人形象乃至身体。李欧梵指出,以《良友》画报上的女性形象为例,她们未必指称了男性的目光,倒可能代表了某种正在形成的新的公共话语,如对现代生活方式的描绘和想象,尤其她们中不少是有名有姓的真实人物,比如徐悲鸿夫人蒋碧薇、女画家翁元春等,因此更具社会文化的影响力。在中国传统“ 女德”中,良家妇女抛头露面一向被禁止,因为女人是男人的私有财产,她的丈夫对其身体具有垄断性的观看及亲近的权利。而民国时期的上海,画报女郎因其真实身份和影响力几乎成为社会瞩目的中心,此风一开,名媛们多争相效法。这种视觉文化的发展新趋向恰也说明了是现代城市文明促使女性主体性地位得到建立,而女性对视觉文化的改造又进一步强化了这种走向。 聚焦中国近代美术材料、制度及精神的转变过程 探讨辨析近代中国美术转型中的历史细节与深层原因