出版社: 企业管理

原售价: 36.80

折扣价: 22.10

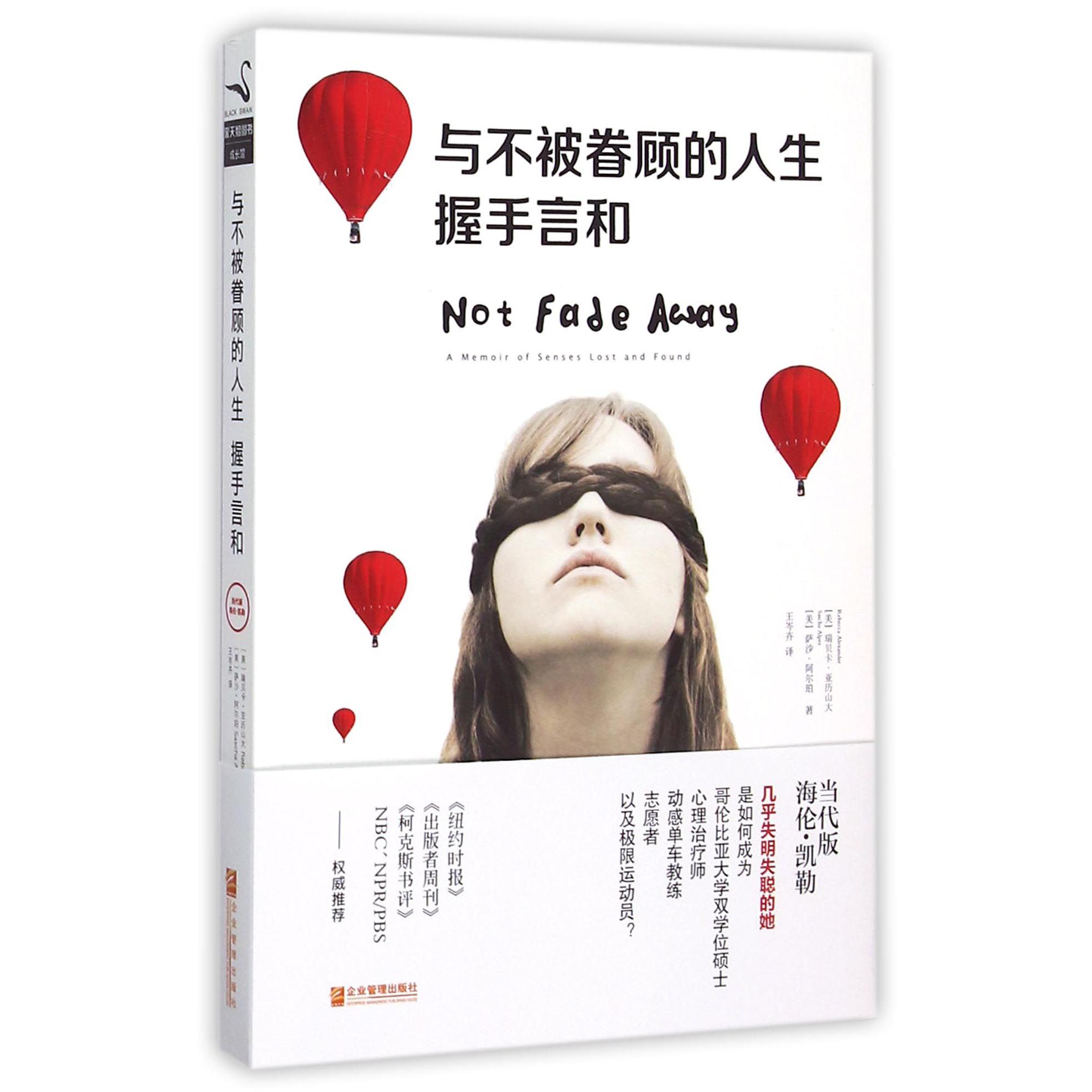

折扣购买: 与不被眷顾的人生握手言和

ISBN: 9787516410981

瑞贝卡·亚历山大,一名心理治疗师、动感单车教练、志愿者,还是一位几乎**失明失聪的极限运动员。她在旧金山湾区出生并长大,目前住在纽约市。

尽管我家里很闹腾,很少有清静的时候,但我常 常快乐地回忆起儿时的喧闹,回忆起那些嬉笑、聊天 和没完没了的歌唱。我们几个孩子都努力显得比其他 人聪明,因为我们知道这样会让爸爸妈妈开心。于是 ,我们家里总是充斥着俏皮的笑话和机智的反驳。我 妈妈过去是名专业歌手,我们常常在她弹钢琴的时候 围在旁边夸张地大声歌唱,假装是在百老汇演出,直 到她站起身来,领着我们边唱边跳地上楼去做作业。 那个时候,我一点儿也不喜欢安静的地方,独自一人 的时候会浑身不舒服。只有打开电视或播放音乐,弄 出点儿声响,我才会觉得开心,感到放松。现在则截 然相反,安静的地方反倒成了我的救赎。 到我10岁的时候,一切都变了。那时,距离家人 注意到我的视力问题还有好几年,家里出现了一种新 的噪声。起初,那只是从牙缝间挤出来的不易察觉的 低声抱怨。*后,爸爸妈妈之间的战争已经升级到了 大吵大闹。我和兄弟们不得不冲过去劝架,求他们不 要再吵了,或是做一些让他们开心的事,只要他们不 继续吵架就行。等他们注意到我有点儿不对劲儿的时 候,我的爸爸妈妈已经分居,陷入了“看看这样能不 能解决问题”的僵局。当然,我们都知道这么做起不 了任何作用。 我告诉爸爸自己看不清黑板以后,他觉得我可能 需要配眼镜,所以带我去验了个光。在检查过程中, 医生总是皱着眉。这么多年以来,我对这种表情的含 义已经了然于胸。检查完毕后,他告诉爸爸,我眼球 后面似乎有些东西,需要进行*全面的检查,但他这 里设备不足,他也无法做出专业评估。于是,我们去 找了眼科医生,后来又找了一位接一位的眼科专家。 我们去了加州大学、旧金山大学和斯坦福大学,去请 教那里的专家。视力表换成了越来越复杂的设备和测 试,其中一个测试需要我戴上硬邦邦的镜片,上面有 几根线接在我的眼球上,还有一个测试需要我尽可能 久地盯住亮光,不许眨眼。我一直很纳闷,配个眼镜 要这么麻烦? 每一次,我都等着医生面带微笑地走出来,冲我 们点头致意,说他已经弄清了,没什么大碍.马上就 能搞定。有一个测试我做过好几次,医生让我在看到 小光点后揿下按钮。有时候我明明什么也没看到,却 揿了按钮,因为我希望让每个人都满意。我想在测试 里表现出色,让每个人都夸我做得好,戴一副可爱的 眼镜回家,不用再惦记我的眼睛、爸爸妈妈的争吵和 他们看我时那忧虑的眼神。我想考虑那些12岁的孩子 应该考虑的事,和朋友一起出去玩,煲电话粥,讨论 男生,聊有没有男孩子喜欢自己,聊在即将到来的中 学舞会上要穿什么裙子。 *后,诊断结果出来了。医生告诉我爸爸妈妈, 他们认为我得了“视网膜色素变性”,一种无法治愈 的遗传病。我视网膜里的细胞正在慢慢死亡,他们预 计我成人后很可能失明。我的爸爸妈妈必须决定用什 么样的方式告诉我这个消息。你会怎么告诉你的孩子 呢?你能用什么样的话给一个小女孩解释这件事?我 无法想象,当他们得知女儿在未来的某**将再也无 法看见爸爸妈妈和兄弟.再也无法看见整个世界的时 候,内心是多么痛苦。 打一开始,妈妈就确信我应该得知真相,应该弄 清自己的身体状况。她觉得,我知道得越多,越有利 于在精神和身体两方面做好准备,直面未来。她坚持 表示,如果我知道了真相,我就会理解,为什么很多 事我做起来都那么难,我就会理解,看不见空中飞过 的网球、跳舞时笨手笨脚、晚上去厕所时总会碰到东 西并不是自己的错。她知道这是个挑战,但我别无选 择,只能勇敢面对。她相信,即便我年纪很小,也应 该了解真相。 我爸爸则强烈反对。在他眼里,我还是他的小宝 贝。他害怕让我听到那个他用“B打头的”来掩饰的词 ——“失明”(**ind)。他认为应该把消息一点一点 透露给我,让我有足够的时间去消化和接*。他让医 院和抗盲基金会把资料寄到他的办公室,以免让我看 到。起初,我只知道自己的视力越来越差,特别是晚 上很难看见东西。我的视力和听力都是缓慢衰退的, 没有对儿时的我造成很大的冲击。但我不确定,如果 爸爸妈妈一开始就把真相告诉了我,我会不会理解。 一个12岁的孩子怎么想象得出失明是什么样子呢? P004-006