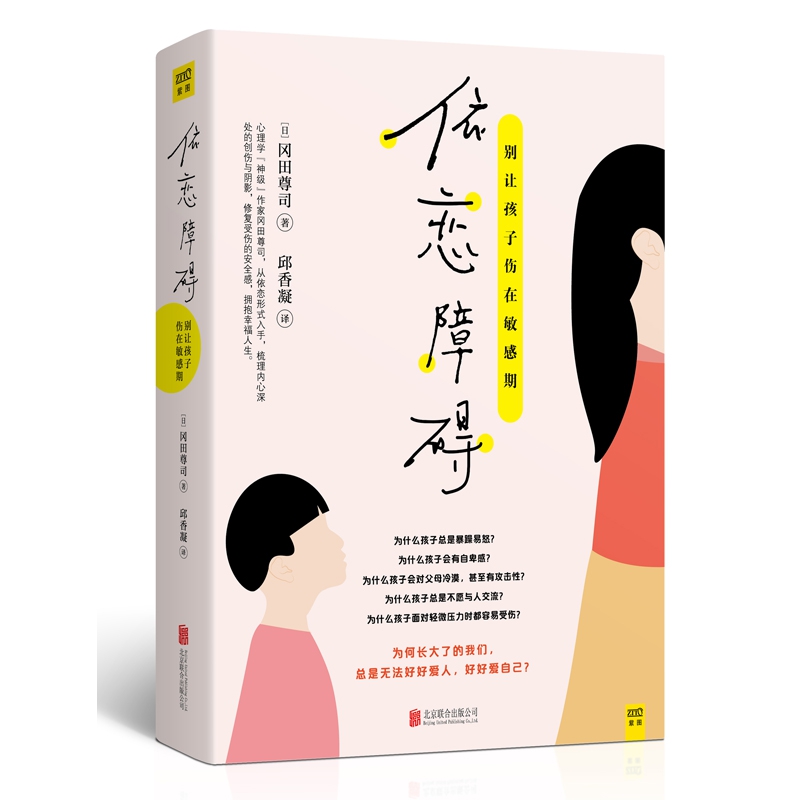

出版社: 北京联合

原售价: 59.90

折扣价: 0.00

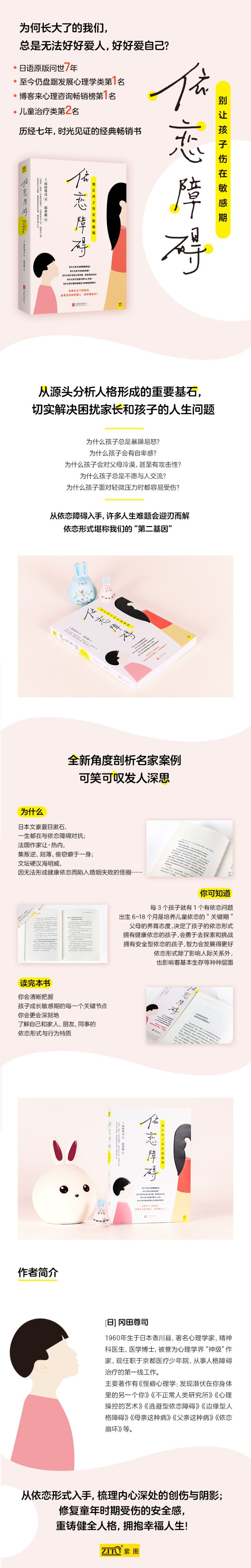

折扣购买: 依恋障碍(别让孩子伤在敏感期)

ISBN: 9787559626226

[日] 冈田尊司(作者) 1960年生于日本香川县,著名心理学家、精神科医生、医学博士。 他曾于东京大学哲学系退学,后毕业于京都大学医学院。他曾在京都大学医学院高等脑科学讲座神经生物学教室、脑病态生理学讲座精神医学教室从事研究工作。现任职于京都医疗少年院,从事人格障碍治疗的第一线工作。 他的主要著作有《怪癖心理学:发现潜伏在你身体里的另一个你》《不正常人类研究所》《心理操控的艺术》《逃避型依恋障碍》《边缘型人格障碍》《母亲这种病》《父亲这种病》《依恋崩坏》等。 邱香凝(译者) 曾任职唱片公司、出版社,目前为专职译者。喜爱阅读与书写,用翻译看世界。

1. 出生6~18个月是培养儿童依恋的“关键期” 依恋从婴儿时期便开始形成,不过此时还是最初始的阶段。婴儿出生6个月左右时,尽管已经逐渐可以分辨出母亲,但此时就算母亲换成别人,也不会引起婴儿太大的混乱。 …… 6个月之后,孩子开始能清楚辨识母亲。此时是幼儿懂得认生的阶段,也意味着依恋开始正式形成。儿童出生后6个月到1岁半左右的时期,是依恋形成的最重要的时期。这个“关键期”一过,幼儿就无法与母亲顺利建立起依恋关系。 实际上,过了两岁才被领养的孩子,多半和养母不亲,无法培养出与养母的紧密联系。此外,在这个关键期离开母亲或更换养育者的儿童,其依恋的形成也容易遭到破坏。 2. 依恋受挫:不再寻求依恋和对任何人都能依恋 当依恋受到极为严重的伤害时,有人会不再寻求依恋,也有人会饥不择食地向任何人寻求依恋。依恋本该如前所述,是一种与特定对象建立的关系。无论是不对任何人寻求依恋,还是对任何人都寻求依恋,都是依恋形成时受挫的结果。 因虐待、忽略等导致的对特定人物的依恋受挫,一般称为“反应性依恋障碍”,在不安全型依恋状态中,称得上是最严重的一种。 反应性依恋障碍可分为两种:抑制型依恋障碍——不向任何人寻求依恋,拥有强烈警戒心;去抑制型依恋障碍——对任何人都能产生依恋行为。 …… 抑制型依恋障碍常见于个体非常年幼时遭到放弃抚养或虐待的案例。逃避依恋的程度可能严重到与自闭症谱系障碍混淆的地步。去抑制型依恋障碍的人则常遭受不稳定的养育者心血来潮的虐待,或因养育者的更换而形成依恋焦虑;有时也可能被诊断为有明显好动及冲动特征的注意力缺陷多动障碍(ADHD)。 在第二次世界大战之后欧洲进行的战争孤儿调查中,首度发现依恋障碍的问题。研究者注意到,因为战争失去父母而住进孤儿院的孩子们身上出现发育不良或发展迟缓的问题。一开始,负责报告这件事的鲍比称这种现象为“缺乏母爱”。 后来,当鲍比以依恋的观点重新检视这种现象时,发觉这些孩子的问题来自崩解和不稳定的依恋关系。直到儿童虐待与疏忽教养的问题急速增加后,依恋的问题才再度受到重视,“依恋障碍”的说法也逐渐被接受。 3. 孩子5岁以前,都是依恋形成的敏感期 依恋形成的关键期是出生后6个月到1岁半之间。最近的研究指出,孩子刚出生的前半年内,依恋已经开始形成,一般认为在这初期阶段与母亲分离,也会影响孩子未来的社会性发展。 换句话说,如果不在1岁半之前建立起与养育者之间的依恋联系,要形成稳定的依恋就会比较困难。 然而,就算过了这段时期还是不能放心。这个时期只是依恋形成的关键期,在接下来的阶段,还会再经历一次关键期。尤其是两三岁左右,孩子最容易产生母子分离焦虑,如果在这一时期孩子被强制与母亲分离,依恋关系受到伤害,分离焦虑仍会留下强烈的影响。就结论来说,在5岁以前都该视为敏感阶段。 4. 与血亲无缘的川端康成 作家川端康成不到两岁时失去当医生的父亲,不到一年后又失去了母亲。他的父母都死于肺结核。母亲过世时川端才两岁半,成长过程中几乎对父母没有任何印象。 可是,即使他的记忆中没有自己1岁半至两岁前那个依然健康的母亲的印象,他仍然很可能已经完成了与母亲间的依恋联系的建立。或许正因如此,失去母亲的悲伤才会如此强烈。大概连川端自己都没有察觉到这一点,只是他一生都无法摆脱这种莫名的哀伤与寂寞。 川端身体虚弱,食量又小,在上小学之前“甚至无法好好吃完一碗饭”。入学之后他经常请假,并且常常受到同龄人欺负。这或许和先天体质也有关系,然而更可以说是失去母亲所带来的依恋障碍,在成长过程中对他造成的影响。 川端此后的人生依然与血亲无缘。7岁时,他又失去了一心一意照顾他的祖母。少年川端在担心衰老的祖父也撒手人寰的念头中度日。每当他去拜访朋友而晚回家时,也总是担心已经看不见东西的祖父会发生什么意外。 据说少年川端最喜欢爬上院子里的厚皮香树,在树上看书。身边什么都没有,仿佛远离了现实世界。对他来说,似乎只有书中世界才是安全的避难场所。 在他15岁的时候,祖父也辞世了。这时的他写下了《十六岁的日记》,以冷静的笔触淡然描写祖父日渐衰弱的模样。这般文字由一个刚满15岁的少年写来,不禁给人一种异样的感觉,仿佛笔下不带一丝情感。文章里没有感情流动,只有冷静客观的事实描述,完全符合逃避型依恋的特征。 无论父母多么疼爱孩子,给予孩子多少爱护,当他们因死亡而缺席时,困惑的孩子一定会不知所措。如果父母在孩子年幼时去世,孩子甚至不会记得父母曾经为他做过什么。 5. 典型依恋障碍者——卢梭 以《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等名著为人所熟知,影响后世深远的思想家让-雅克?卢梭(Jean-Jacques Rousseau),就是个从幼年时期到成人之后都表现出典型依恋障碍特征与症状的案例。 卢梭生于瑞士日内瓦,父亲是钟表师,母亲是牧师的女儿,卢梭是两人第二个儿子。但是,母亲在卢梭出生后不久过世,照顾卢梭的是父亲与未婚的姑姑。父亲非常溺爱亡妻留下的这个儿子,卢梭自己也曾说过:“我年幼时受到的珍爱,恐怕就连王子也比不上。”(《忏悔录》) 卢梭虽然是个活泼的孩子,但成长过程中却不断做出偏激的行为。比方说偷东西、说谎、恶作剧等。以儿童的恶作剧标准来看,他的行径已经称得上是脱离常轨,如在食物里偷偷小便等,并从中获得不为人知的乐趣。说谎与过火的恶作剧,都是有依恋障碍的孩子身上经常可见的典型问题行为。 尽管在溺爱中成长,失去的母爱还是难以弥补。不只如此,卢梭的父亲在对儿子提起亡妻时,甚至还会像个孩子般哭着对卢梭说:“我需要安慰!把你的母亲还给我!”(《忏悔录》)。可以说,卢梭从小便怀着这种与生俱来的罪恶感。 编辑推荐 ★ 历经七年,时光见证经典畅销书,绝对干货,内容有保证。 日语原版问世7年,至今仍盘踞发展心理学类第1名、儿童治疗类第2名;中文繁体版新书期博客来心理咨询畅销榜第1名。 ★作者身份权威,更是被誉为心理学界“神级”作家。 冈田尊司,日本著名心理学家、精神科医生、医学博士。几十年的研究生涯里,接触了上万名形形色色的人格障碍患者,出版过多部心理学畅销著作,被誉为日本心理学界的“大神”。著有《母亲这种病》《父亲这种病》《怪癖心理学:发现潜伏在你身体里的另一个你》《不正常人类研究所》等。 ★ 依恋形式堪称“第二基因”,能够影响人们的一生。 作者从源头分析人格形成的重要基石——依恋形式,以扎实的理论和大众熟知的名人却不熟悉的名人童年经历,展现了:拥有不安全型依恋的儿童成年后常常面临焦虑、与人疏离、安全感缺失、控制欲强等心理问题;而拥有安全稳定的依恋形式的人,无论在人际关系还是工作上,都会表现出强大的适应性和抗挫性、与人关系和谐。 ★吝惜笔墨的精辟而深刻的理论,可笑可叹发人深思的名人轶事,读完还想读。 以夏目漱石、太宰治、克林顿、奥巴马、乔布斯等名人为例,探索典型的依恋形式与深层次的心理诱因,分析亲子关系带给孩子的影响,以及长大成人后如何化为一生的人格特质。读完本书,你会清晰把握孩子成长敏感期的每一个关键节点,会更会深刻地了解自己和家人、朋友、同事的依恋形式与行为特质。 ★精准自测与对比参照,更深地了解自己,更多地看透他人,从此人生不再迷茫。 书中附有“成人依恋访谈表”与“依恋形式诊断测验”,读者可进行自评自测,一一参考印证。解析自己(或子女、父母和朋友等)的依恋形式,第一时间把心理学知识运用于实际问题的分析和解决中。