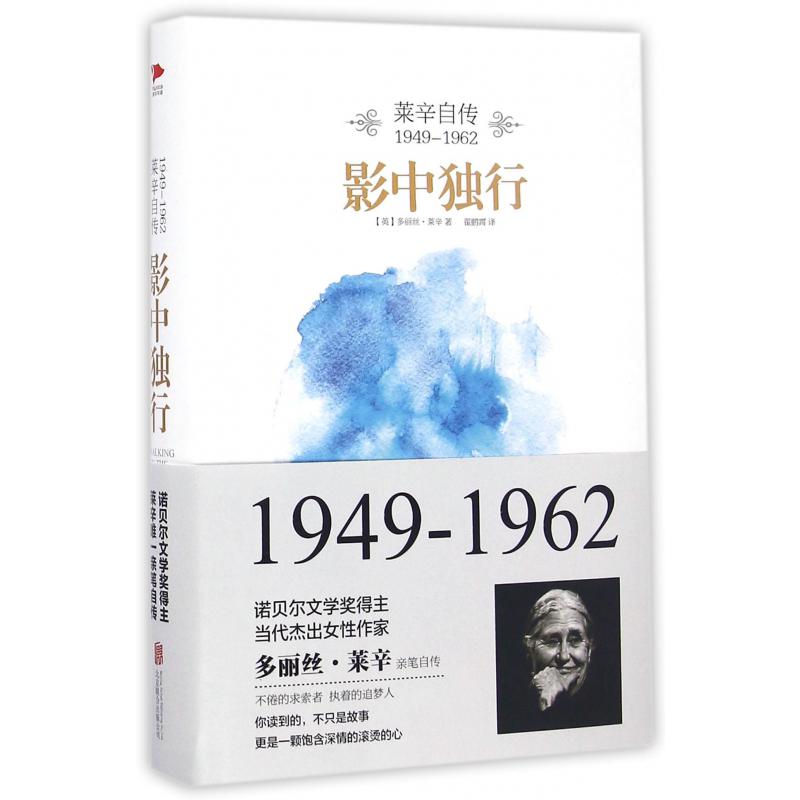

出版社: 北京联合

原售价: 48.00

折扣价: 28.90

折扣购买: 影中独行(莱辛自传1949-1962)(精)

ISBN: 9787550288447

多丽丝·莱辛,2007年诺贝尔文学奖获得者,当代英国最重要的作家之一,被誉为继伍尔芙之后最伟大的女性作家。莱辛1919年10月22日出生在伊朗,父母都是英国人。在非洲度过了童年和青少年时代。1949年,第二次婚姻失败后,她回到英国定居,并于同年出版了处女作《野草在歌唱》,描写了种族歧视在非洲给白人和黑人带来的悲剧。在创作了大量小说以外,莱辛还著有诗歌、散文、剧本等。主要作品包括《金色笔记》、《野草在歌唱》等。

巨轮上,我高高地站在船舷边,抱起小儿子:“ 看!那就是伦敦。”码头在前面:混浊的水道和沟渠 ,暗灰色的朽烂的木墙和房梁,吊车、拖船、大大小 小的轮船。我的孩子也许在想:这些轮船、吊车和海 水还是开普敦的样子,只是现在大家管它们叫“伦敦 ”。对我来说,真正的伦敦还在前面。我真正的生活 将在那里开始。要不是战争阻断了通往伦敦的道路, 那种生活早在几年前就应该开始了。洁净的白板,崭 新的一页,一切都将要重新书写。 我满怀信心和乐观的憧憬,尽管我的财产少得不 能再少,只有几乎不到150英镑的现金和我第一部长 篇小说《野草在歌唱》以及几份短篇小说的手稿。《 野草在歌唱》的手稿已经被约翰内斯堡的一位出版商 买下了,他明确告诉我,这本小说的内容极具颠覆性 ,因此要花费很长时间才能出版。我随身带着几箱书 (我离不开它们),一些衣服,还有些不值钱的首饰。 我母亲要给我一些钱,那些钱少得可怜,我没有要, 因为她自己也一贫如洗。况且我整个远行的意义就在 于远离她,远离家,远离南罗得西亚——那个可怕、 狭隘的国家。在那里,人与人之间即便有什么严肃的 谈话,话题也总离不开种族界限,离不开“黑人是如 何如何无能”。现在我自由了,我终于完全成为我自 己。我感到我是由我自己创造出来的,我是自足的独 立个体。我描写的是一位青少年的感受吗?不,我当 时已经接近30岁了,经历过两次婚姻,但我觉得我还 没有真正结过婚。 我同时又感到精疲力竭,因为带着孩子。在一个 月的旅途中,我那两岁半的孩子每天早晨五点就会醒 过来,为新的一天欢呼雀跃,晚上到了十点还不肯入 睡。从早晨醒来到晚上睡下,他一刻也不安静,除非 我给他讲故事,或者唱着催眠曲哄他入睡。我每天要 花四五个小时在这上面,而他一路过得很开心。 我像每个来自南非的人一样,一看到是白人在码 头上卸货,心中就会闪过些许不安的念头,或者说感 受,因为在南非,这些重体力活都是黑人干的。看到 白人像黑人一样工作,很多白人会觉得不自在,觉得 自己的地位受到了威胁,但在我身上,事情没有那么 简单。这就是他们了,工人,工人阶级。当时,我相 信历史的逻辑不可阻挡,工人们将接管整个地球。他 们——那些肌肉结实、吃苦耐劳的硬汉——当然还有 像我这样的人,都是工人阶级的卫士。我没有故意把 那时的想法写得很滑稽,如果我这样做了,就不够实 事求是了。当时,即便没有几亿人,至少也有几百万 人在那样想,使用着那样的语言。 我手上有太多材料可以写进这部自传,但没有什 么比一部上百万字的自传更让人望而生畏了。我写过 一本题为《找寻英国人》的小书,那时离我初来伦敦 的日子隔得还不算太远,它能为我在伦敦最初几个月 的生活添加一些纵深的视角和细节。问题马上来了, 不折不扣的问题。那本小书里写的内容是真实的,出 于对名誉的考虑,其中有两三个人用了化名,现在也 仍然要保持化名。但毫无疑问,那本小书尽管“真实 ”,但仍然不如我要在这里写得这么真实。它们之间 的区别在于语调,而语调绝不是件简单的事情。那本 小书更像一部小说,具备小说的形态和节奏。相对于 生活而言它似乎过于齐整了,但它至少对一件事情的 描写是精确的:初到伦敦的我回到了儿童观看和感知 事物的方式。每一个人、每一栋建筑、每辆巴士、每 条街道都在冲击着我的感官,而我以儿童般单纯的思 维承受着它们的震撼。一切都被放大了.变得格外明 亮、格外黑暗、刺鼻和喧闹。现在的我不再像当时那 样感受伦敦了。那时的伦敦拥有一种狄更斯式的夸张 。并不是说,我在透过狄更斯编织的帘幕看伦敦;我 的意思是,我看到的伦敦跟狄更斯眼中的伦敦一样— —一幅诡异的景象,处在超现实的边缘。 四十年代末、五十年代初的伦敦已经消失得无影 无踪,很难相信它曾经存在过:墙壁没有粉刷,建筑 物污迹斑斑,到处都有裂缝,沉闷而晦暗。一座被战 争摧毁的城市,有些区域完全成了废墟,废墟下面的 洞里积满污水,那是以前的地下室。整座城市有时会 被突如其来的黑雾吞噬,那就是《净化空气法案》实 施之前的伦敦。一个人如果只知道现在的伦敦——矜 持、整洁的建筑,热闹的咖啡馆和餐厅,美食和咖啡 ,年轻人穿梭往来、寻欢作乐、午夜过后才肯散去的 街道——那么他根本无法相信当时的景象。没有咖啡 馆,也没有好的餐馆。人们的着装保持着战争时期的 “艰苦朴素”,黯淡而且难看。到了晚上10点,家家 关门闭户,大街上空无一人。享受政府战时补贴的食 堂往往是整个街区仅有的可以吃饭的地方,那里有不 错的荤菜、难吃的素菜,还有给小孩吃的布丁。里昂 餐馆对普通人来说是最高级的餐馆,我还记得那里的 炸鱼配薯条和土司配煎蛋的味道。当时也有一些供有 钱人去的精致餐馆,出于尴尬,这些人总是避免让人 看见,因为战争期间的配给对他们来说没有那么严苛 。你在整个英伦三岛都别指望喝上一杯像样的咖啡。 仅有的文明场所是酒馆,但酒馆晚上11点就打烊,而 且你必须具备和酒馆相配的气质才能进入。而这几十 年来,酒馆变得太多了,它不再让外来人觉得像是进 了一家俱乐部,它有自己的会员或“常客”,外来人 在这里只会觉得自己是被勉强容忍。配给制仍然在施 行。战争的阴影依然挥之不去,它不仅徘徊在炸弹袭 击过的地方,还萦绕在人们的头脑和灵魂中。人们聊 着聊着,话题就会转向战争,就如同受伤的动物舔着 酸胀的伤口。人们既警觉又疲惫。P1-3