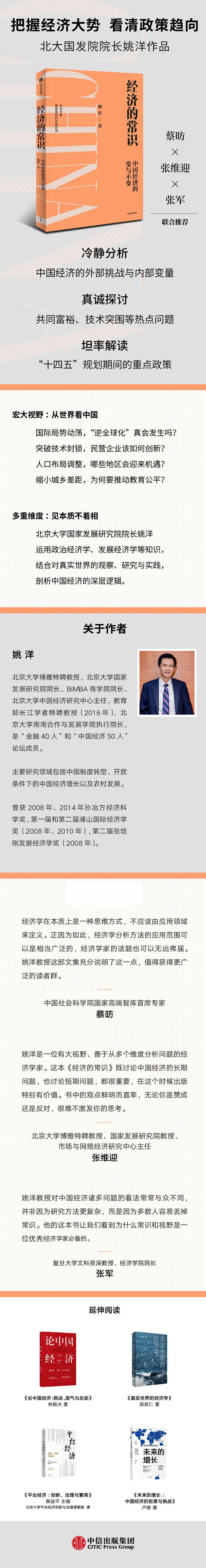

出版社: 中信

原售价: 69.00

折扣价: 44.90

折扣购买: 经济的常识

ISBN: 9787521747430

姚洋,北京大学博雅特聘教授、北京大学国家发展研究院院长、BiMBA商学院院长、北京大学中国经济研究中心主任、长江学者特聘教授(2016年)、北京大学南南合作与发展学院执行院长,是“金融40人”和“中国经济50人”论坛成员。 主要研究领域包括中国制度转型、开放条件下的中国经济增长以及农村发展。 曾获2008年、2014年孙冶方经济科学奖,第一届和第二届浦山国际经济学奖(2008年、2010年),第二届张培刚发展经济学奖(2008年)。

“进口替代”战略不是中国独有 进口替代原是20 世纪50 年代世界银行对于发展中国家的一个标准的政策建议。 那个时代,世界分成两部分,一部分是发达国家,另一部分是发展中国家。当时出现的“依附理论”认为,发达国家处于中心地位,主导着技术进步,但是并没有惠及处于边缘的发展中国家,甚至也没有让发展中国家的原材料价格相对于发达国家的产品价格上升。因为通常来讲,技术进步越快的国家,生产的产品相对价格应该下降。由此引出的一个政策建议就是,发展中国家最好施行进口替代战略,即发展中国家也直接去做发达国家正在做的事情,自己生产机器设备,而不是根据比较优势,发展劳动密集型等相对低端,但相对发达国家有比较优势的产业。 可见,搞进口替代并不是中国人发明的,是当时世界银行对发展中国家的一个标准的政策建议。 实施进口替代的国家也不仅是中国,拉美国家、印度都在采取进口替代政策,当然相对而言中国做得比较好。我们在新中国成立前30 年里至少建立起比较强大的工业基础,而且当时也的确把我们的工业水平推向了一个较高的高峰。 比如,当时关于造船有过一个争论,一方认为造船不如买船,买船不如租船。从经济学的角度来说,租船最便宜,就像现在航空公司很少买飞机,都是租飞机,因为便宜。但是另一方认为中国要自己造船,并得到实施。结果,今天世界上80% 的船舶吨位都是中国生产的。如果那时候中国没有坚持自己造船,就没有我们今天的这种成就。这是搞进口替代的成功案例。 改革开放后的“进口替代”价值容易被低估 改革开放以后,进口替代的速度加快,而且成本更低。进口替代最主要的方式也变成了边干边学。凡是自己不能直接生产的高级产品,先进口再慢慢学着自己生产。 十多年前,我和我的一位博士后张晔写过一篇文章,后来这篇文章还获得孙冶方经济学奖。这篇文章指出,如果单看我们加工贸易的增加值,通常的意见是由于产业太低端、增加值很小,似乎不值得做。在金融危机最严重的时候甚至有人认为不应该再搞加工贸易,因为加工贸易两头在外,创造了太多的外贸盈余。但如果仔细看中国出口产品的增加值,会发现广东和全国其他地区不一样。广东作为先行者,早期的加工贸易增加值也是下降的,但坚持20 年之后出现了V 形反转,国内增加值开始提高,这就是进口替代。 在中国今天的加工贸易中,本土贡献的增加值已经占到40% 左右。加工贸易不等于低附加值,更不是没有附加值,否则怎么可能创造这么多的外贸盈余? 2014 年之前,中国的外贸盈余都是来自加工贸易,这直接说明加工贸易是有用的。 我们要深刻地认识到,加工贸易不仅带来外贸盈余,而且让我们在加工和贸易的过程中学到很多东西,这是宝贵的知识和技术资本,同时又积累了巨额的资本,这些资本转化成更多更高级的机器设备,这就是鲜活的产业升级图谱。 不仅如此,中国的加工贸易还惠及全球,除了中国制造带来的成本优势惠及全球消费者,中国的制造业在开放的过程中和国外企业保持了交流,大家有分工合作,也是直接或间接的竞争。哪怕是竞争对手之间开会、研讨,争夺产业新标准,也会整体上提高全球的技术水平和经济紧密程度。 因此,开放促进进口替代,在开放的环境下搞进口替代仍然是中国最好、最便宜的产业升级途径,并对全球有益。 发展自主技术的两个关键问题 在今天这个节点上,关于自主技术有两个问题要深入思考。 第一个问题是Plan A 和Plan B 的关系。 我们搞自主技术的动因很大程度上源于美国对我们的技术封锁。我们要做好积极的准备,但它是Plan B,就像每辆车都有一个备胎一样。我们在20 世纪60 年代至70 年代搞三线建设,把Plan B 做成Plan A,成本非常高。我们不能将所有的“卡脖子”技术都自己做了。如果以“卡脖子”作为标准,很容易把Plan B 做成Plan A。而且,中国经济的体量太大,一旦做成一项技术或产品,别的国家基本上就难有活路,经济问题进而可能转化为外交问题。 中美已经有不少经济问题被特朗普政府搞成了外交问题,特朗普把经济问题武器化了。我们一定要认识到,中国经济已经是非同寻常的体量,我们对世界的影响越来越大,国内的经济政策不仅仅影响我们自己的发展,而且也直接会影响到外交,外交又会反作用回来。毛主席当年对外交有一个观点,就是外交应该让朋友变得多多的、敌人变得少少的。 在中美关系及自主技术问题上,我们应该有清醒的头脑,慎提举国体制。因为对于国际社会而言,他们可能觉得这是我们在主动地与世界脱钩。千万不要做成了外部没有和我们脱钩,而我们自己先主动脱钩,尤其是内心并不想脱钩,却表述错误,使自己陷入外交上的被动。 第二个问题是政府和市场的关系。 这是个老问题,但是在自主技术领域,这个问题变得更加突出。现在各级政府都在动员成立各种基金,争相发展自主技术,这样的做法能不能见效?我认为政府加大资金投入肯定能见效,但是不是最优的方式?这非常值得我们思考。 2018 年和2019 年的去杠杆,给金融领域造成了不良影响。自主技术领域其实也是同样的道理,但和金融不同的是,短期内看不出来有什么重大的代价,因为效率的下降有一个过程。问题是,5 年、10年之后,我们就会发现,国家整体的技术进步速度反而没有以前快。 究其原因,是国有金融企业归属于政府,其目标不可能完全以利润为导向,而是兼顾多种职能。这时想靠它们把市场化的技术搞上去,不仅有难度,而且极有可能付出很大的代价,产生很多不必要的浪费,包括资源和时间的浪费。 当然,这不是要否定国有企业或举国体制的价值。中国的两弹一星等不少技术都是举国体制的伟大成就,包括我前面讲的造船,还有卫星发射技术等。但我们也一定不要忘记当时为发展这些技术不计成本。在特别关键的少数领域,举国体制、不计成本、国企为主都没有问题,但如果变成各级政府、各领域都以不计成本的思维投入自主技术突破,变成一种大面积的行动,恐怕就会带来惊人的浪费。 中国改革开放和世界发展的历史都证明,创新还是应该由市场来做,在分散的市场决策里做创新是目前为止人类探索出来的最有效方式。真正关键领域的自主创新一定是必要的,但要分清哪些必须由政府做,哪些完全可以交给市场做,也同样是必要的。 总之,中国今后的发展必须更多地依赖创新,发展自主技术是必然的、必要的,但一定不要把自主技术和开放、市场对立起来,而是要将二者紧密地统一起来。 北大国发院院长姚洋新作 客观和冷静地分析中国经济当前的问题与挑战,提供自己的观察、实践与研究所得。 解读中国经济的问题与挑战,提出个人的应对见解 从当前中国经济的外部环境,谈到内部的经济变量,包括全球供应链转移、城市化、企业发展、消费振兴、老龄化、金融对策等话题,为读者描绘经济现状、提供应对建议。 把握时代发展机遇的真诚之作 中国经济已迎来新的景气周期,但人口老龄化、产业结构调整、世界格局变化等问题依然不容小觑。本书中,姚洋教授详细解读“十四五”规划期间的重点政策,帮助读者把握新时代的发展良机。