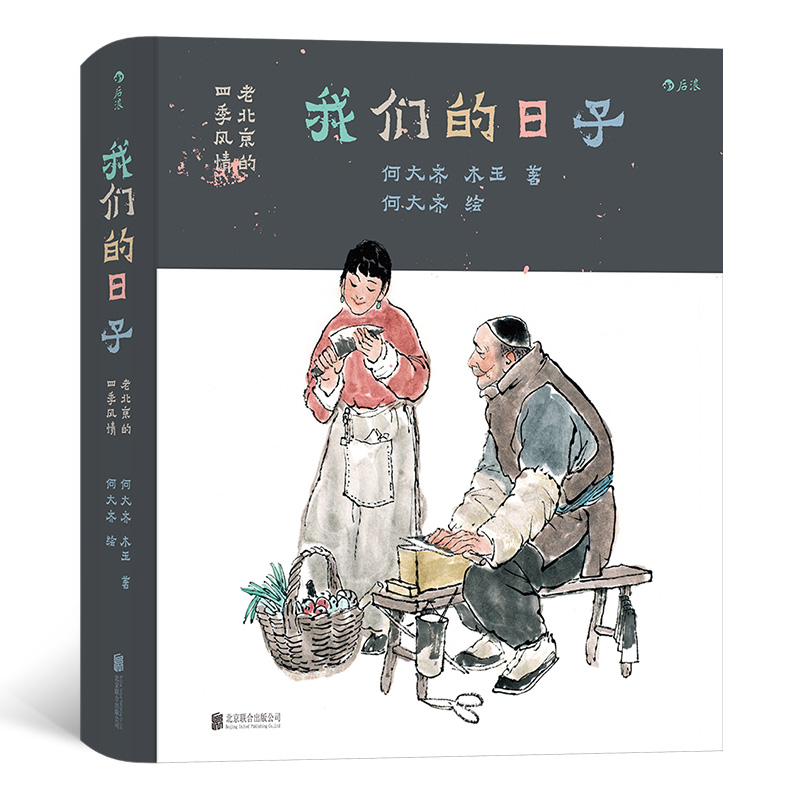

出版社: 北京联合

原售价: 198.00

折扣价: 128.80

折扣购买: 我们的日子:老北京的四季风情

ISBN: 9787559668691

何大齐 一九四〇年生于北京,一九六四年毕业于北京师范学院中文系,北京市特级教师,在绘画、书法、民俗学、文字学等领域各有建树。近年出版的书籍包括《老北京民俗风情画》《燕京往事》《〈骆驼祥子〉何大齐插图·注释本》《〈茶馆〉何大齐插图本》《〈民国北京城〉·烟袋斜街旧影图卷》《万有汉字》《北京的春节》等。曾获第四届胡楚南优秀教学成果奖、第五届中华优秀传统文化教育卓越贡献人物奖。在《北京晚报》所设专栏“老北京风情”获二〇二〇年全国报纸副刊最佳专栏奖。 木玉(本名张林琪) 一九四七年生于北京,《北京晚报》专栏作者。

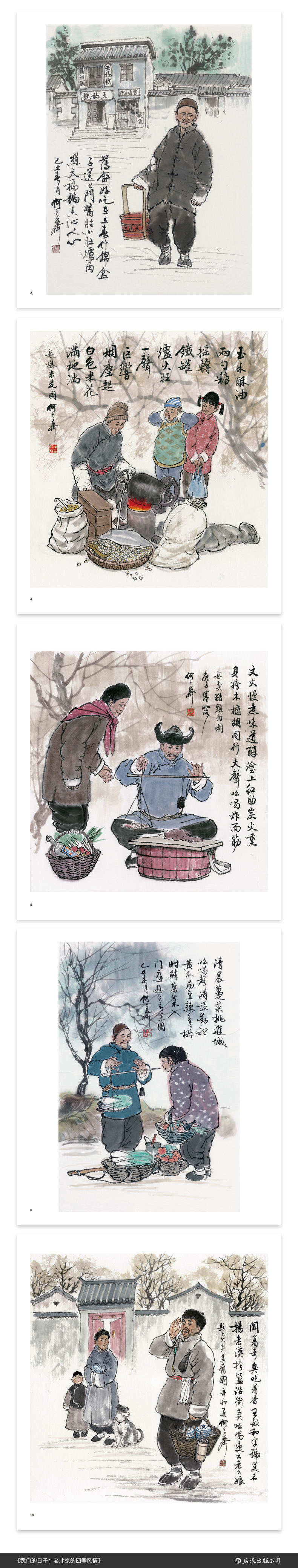

春饼 农历立春、二月二都是吃春饼的日子。在北方,立春时节还很冷,但到了二月二天就暖和了,桃红柳绿,在春雨霏霏中,还能听到隐隐的雷声,人们喜庆相告“龙抬头”了,欢度的方式之一,就是当日吃春饼。这个习俗相传从唐朝就兴起了,又称“咬春”。二月的皇都暖风拂人面,各种时令蔬菜也长成上市了。用薄薄的饼卷上鲜嫩的青菜,鹅黄的摊鸡蛋,白白的粉丝,再加上一点儿葱条酱肉,双手托握入口,最后来碗小米粥溜缝儿,春天最美好的味觉回忆就留在春饼里了。 春饼在上千年的流传中,从饼的烙法和菜的配制都有些变化,尤其在配菜上,五花八门。但在京城,不论家境是贫是富,不论是细做单炒还是合菜大锅烩,有几样菜是不能少的,那就是时令的春韭、绿菠菜、黄豆芽、白粉丝,吃的就是五颜六色的鲜亮,头茬儿蔬菜的水灵。 我小时候立春刚吃过春饼,跟着就数日子盼着二月二,那就又有机会饱口福啦。这一天从母亲进厨房准备开始,我就不离左右地跟着看。和面要用开水,也就是说饼得用烫面,母亲告诉我这样的面能擀得薄,吃起来有嚼劲儿。待稍凉后用手反复揉,揉到滋润了盖上湿屉布饧[xíng]一会儿,然后把饧好的面放案板上搓成圆条形,切成一个个小面块,每块放平按扁,然后用小勺把每块都抹上香油,两块对合,擀成二十厘米大小的薄片放烧好的饼铛上(现在超市卖的成品薄饼很小,是为卷烤鸭吃的,根本不能卷蔬菜)。饼薄,瞬间就微黄了,因为中间抹了香油,着热就立刻像吹了气一样从中间鼓起来,趁热从边上撕开,就成两张几乎透明的薄饼了,立马油香四溢,面香扑鼻。烙好的饼一张张叠放在蒸锅屉上,只等吃时加热就行了。 紧接着母亲又把洗好的各种蔬菜一盘盘炒好,鸡蛋摊成薄皮切成条,最后又把羊角葱切丝,六必居的甜面酱装盘,把这所有都上桌,全家人就围坐了。我眼巴巴地盯着我心中的重头戏:桌上已摆好的一个大食盒。那是从天福号或西四德庆楼订购的。里面由七块木盘拼成,各装着已切成丝的酱肉,有酱肘子、香肠、小肚、炉肉、熏鸡、熏肉、熏鸭等,全家开吃。我迫不及待赶快上手,把热饼一张放大盘里,抹酱放葱丝,然后按照先凉后热的顺序依次放菜,每样放一点儿就一大卷了,最后把饼下端往上一翻,从一侧卷起,两只手一托一握甩开腮帮子大快朵颐。我因为贪吃常常放菜太多,没吃两口就散了,也全不顾大人们的笑话了。 二月二,爆米花 原先在北京的胡同里经常可以见到卖爆玉米花儿的小贩。他们推着车,上面有爆玉米花儿用的家伙什儿:一个被熏黑了的大铁罐、手拉式的旧风箱、小铁炉子、盛着金黄色玉米粒儿的口袋。小贩一路风尘,在胡同里找一块宽敞地儿,支上炉子,拉起风箱就开始干活了。 只见他把玉米粒儿倒进铁罐里,一手拉风箱,一手握住铁罐一端的圆形摇把,不停地摇动,那黑黑的铁罐像跳摇摆舞,又像只黑蝴蝶上下翻滚。这种转动就让罐子里的玉米粒儿均匀受热了。温度不断地升高,密封罐内的气压也随之升高。他不时地往下面的小铁炉里加炭,火苗儿噌噌向上蹿。胡同里玩耍的孩子们也逐渐都围拢过来,既馋涎这将出锅的喷香米花儿,又急切地想看那爆炸瞬间的惊险场面。小贩看着罐子上的压力表到预定压力了,从火炉上提起烧得滚烫的铁罐,把罐头套在一个又大又长的布袋子里,脚底准确地一踹,罐子头部的铁盖子就被打开了,只听“砰”的一声巨响,玉米粒儿一下子崩出来,都进了布袋子里。玉米从高温高压的铁罐中一下子进入常温常压,使得玉米粒儿内外压强差急剧变大,瞬间爆开玉米粒儿,即成了爆米花儿。我就特别喜欢围着看,尤其到最后快爆开时,心里又紧张又期待,觉得他们就像在变魔术,在激动等待的巨响中,黄黄的玉米粒儿变成了又白又大的花朵形状的爆米花儿,真是太神奇了!周围的孩子都惊喜不已,用手里早已捏着的几分钱,可以买回一大碗。装在大人给备好的口袋里,热乎乎松软香甜,真是太好吃了,这成了北京胡同中经常上演的一出好戏。那真是:“开心摇铁鼓,得意爆米花。动地轰声响,飘香四邻家。” 我国历史上很早就有关于爆玉米花的民间故事。传说唐朝武则天篡夺了李家王朝的江山,自封为女皇,惹怒了玉皇大帝,便下令龙王三年内不准向人间降雨。这样做首先苦的是老百姓,大地干旱,庄稼枯死,河湖干涸,饿殍遍野。龙王见此景动了善心,违背玉帝旨意而降雨救苍生。玉皇闻之大怒,将龙王压在大山下受苦刑,并立碑写上:“龙王降雨犯天规,当受人间千秋罪。若想重返灵霄阁,金豆开花方可归。” 老百姓听说龙王的遭遇,决心搭救他,就四处去找开花的金豆。找啊找啊,就是找不到,大家一筹莫展。到了二月初二,有个眼尖的聪明人,看到集市上老婆婆卖的玉米粒儿,金黄的颜色让他一下子想到了金豆,如获至宝,拿回家热锅一炒,就崩开成花朵形状了。玉皇大帝见金豆真开花了,就赦免了龙王,将龙王召回天庭,重掌控制风雨的大权,从此人间风调雨顺,百姓又有丰收年景了。 打这以后,每年二月二,老百姓都爆玉米花吃。边吃还边唱:“二月二,龙抬头。大囤满,小仓流。”感念龙王恩情,寄希望新一年五谷丰登。 当然,这只是一个美好的传说,但也佐证了二月二吃爆米花作为民俗是由来已久了。 猪头肉 在老北京的胡同里,常来卖猪头肉的小贩。他们身背椭圆形的红漆木柜,上面放着案板,柜内放猪脸子、猪耳朵、猪口条(舌头)、猪心、猪肝、猪肺、猪肚儿、猪尾巴等。因为这些东西上不了席面,但又很好吃,而且价格比猪肉、排骨要便宜得多,所以就成了市井百姓、贩夫走卒的酒菜小吃了。百姓欢迎,生意就好,于是就有了专以熏制猪头肉,沿街叫卖为生的小贩了。 这些小贩清晨到批发市场买回新鲜的猪头,清洗干净,用刀劈开放入锅中,加入盐和作料,大火煮开,再改文火慢炖,待到七八成熟时捞出,把骨头、牙齿等杂物都细细剔除,然后涂上红曲,上架用炭火熏烤,烤到完全熟透撤火,放置通风处吹凉。猪头肉油亮透着红色,散发着阵阵熏香。把它们切成大块,放入红漆木柜中,下胡同沿街叫卖。 进胡同他们就吆喝:“熏鱼儿来,炸面筋来哟!”却从来不吆喝“卖猪头肉”,他们也确实附带卖熏黄花鱼、熏鸡蛋、熏豆腐干儿,但从来没见过带卖面筋的。我想可能是嫌弃猪头肉不是猪的正经部位,觉得这名称不雅吧? 猪头肉除了可以当下酒的酒菜,最好的搭配是刚出锅的热火烧。火烧是用白发面烙成,两面微黄,从中间掀开,把切成片儿的猪头肉往里一夹,火烧的热气把猪头肉立刻焐软了,变得软糯可口,香味立马溢出,特别好吃。也可以夹在芝麻烧饼中,所以小贩的红漆木柜中也带着一些热火烧或芝麻烧饼,因为都在一个柜子里,猪头肉香软,烧饼温热,两者相夹,那真是绝配的美味。一听见吆喝,街坊邻居出来买的人就很多。 老北京的街巷中少不了酒摊儿、酒馆儿。喝酒的人都要吃一些佐酒的小菜儿,猪头肉就是酒客的爱物之一。卖猪头肉的也是轻车熟路,专奔酒馆儿。他们把猪脸子、猪耳朵、猪口条都分成部位卖,当然耳朵和舌头要贵一些。把酒客要的部位切成薄片,用荷叶一包,主顾手托荷叶,转身进酒馆儿滋润去了。 我小时候住在西四牌楼附近,常到四牌楼东南角儿的德庆楼买酱猪头肉。酱猪头肉煮得十分烂软,味道醇厚浓郁,我觉得比熏猪头肉更好吃。它的肉皮呈亮亮的咖啡色,切成片肥肉洁白,瘦肉淡红,三种颜色和谐,在对比间层次分明,条理清楚。猪头肉是肥而不腻的,因为它里面还有一些半透明的肉筋,咀嚼时有润滑筋道的口感。切一盘猪头肉,用妈妈刚烙得的烙饼一夹,肉皮和肥肉立马融化,用手托着赶紧吃,饼皮酥,肉软香,吃得满嘴流油。吃完再喝一碗小米粥溜缝儿,那真是我的最爱。 酱猪舌肉质细嫩,没有肥油,也没有肉丝,只有肉香;酱猪脑从外观来看是浅酱色,切开看异常白嫩,十分细腻,入口不用牙嚼,只要用舌头一抿,立刻化开,老人们都喜欢这口儿。听大人说吃哪儿补哪儿,常吃猪脑可以提高智力,这当然是笑话了,也不能吃猪尾巴就总摇头啊!猪头的各部位味道不同,但都非常好吃。中国的美食在世界上可称得上首屈一指,不用说鲁菜、粤菜、淮扬菜、川菜等大系列,就这上不了台面的猪头都能做得色香味俱全,可见中国饮食文化的博大精深。 卖青菜 我上小学时,每年春天,学校会组织全校师生春游,一般都是到西直门外的万牲园(现在的北京动物园)去看动物。那时没有车,都是排着队徒步走。一出西直门,就是农村了,田地连成片,以菜地居多。农民从地里摘下来的菜和瓜果,就在地边卖给来动物园的游客。那时北京城的范围就是四九城,也就是现在的二环以内,出去就是农村了。 老北京城里生活中离不开的青菜,主要就是靠城外农民菜田里生产的。什么菜成熟了,有菜农自己挑担进城卖,更多的是专门有小贩到地里趸菜,把刚从地里割下来的时令蔬菜,推车或挑担到城内菜市卖,或走街串巷进胡同吆喝。 春夏秋三季都有应时的菜,什么季节吃什么。种菜的是用农家肥,用沤熟的大粪水浇地,只要你闻到臭味,附近一定有菜地。那时候没有化学肥料,也没有农药杀虫剂。菜里吃出虫子是常有的事儿,大家也不在意,择出来扔了就是了。但菜的味道确实比用化肥浸泡催熟的好吃。现在管用农家肥种的菜叫“绿色食品”,价格也贵得多了。 卖菜的小贩,不管是推车还是挑担,进城肯定要先路过护城河,他们就把菜放到河中浸泡一会儿,再收拾起来进城叫卖。他们管这番操作叫“上水”,目的是让菜看上去鲜灵儿,不打蔫,还可以加重分量,多卖点儿钱。但是打蔫的菜确实不招人待见,少有人买了。 卖菜的讲究吆喝,侯宝林的相声里就有学菜贩吆喝的段子:“香菜辣青椒哇,沟葱嫩芹菜来,扁豆茄子黄瓜,架冬瓜买大海茄。买萝卜,红萝卜、卞萝卜、嫩芽的香椿啊,蒜来好韭菜啊……”他纯正的京腔,韵味十足的音调,真让人百听不厌。其实,他唱的是蔬菜的大荟萃。真正卖菜的,只吆喝他挑子上当季的几样菜。比如:“豌豆角来,黄瓜来哟!”“蒜苗来,嫩扁豆来哟!”尤其是每天上午,胡同中吆喝声不绝于耳。 我小时候住在西皇城根(现在叫西黄城根),门外就是菜市场,这条街店铺一家挨一家,席棚、地摊鳞次栉比,货物应有尽有。站在我家庭院,可以听到各种吆喝声。我叔叔是医生,家里放着听诊器,我常戴上听诊器,手拿头部,对准来声的方向听,声音特别清晰,好像近在咫尺。卖菜的吆喝:“这堆茄子一千块来!”(那时的一千块就是现在的一毛钱)尤其喜欢听一个山东口音小贩喊:“百里、百里!一钱拜几!”我总纳闷他喊的是什么,后来明白,原来是:“白梨、白梨!一千半斤!” 那时没有反季节菜,更没有南方菜,因为交通运输的能力和今天没法儿比。北京现在市场供应的菜大都是山东寿光生产的,甚至海南岛种的菜北京都能买到,蔬菜也不分季节了。现在郊区的农田也很少了,所以本地产的菜在市场上逐渐消失了。 北京如今已是有两千多万人口的超大城市了,蔬菜供应是市政管理的一个重要方面,靠郊区农民种菜吃自然是杯水车薪。从买菜吃菜这个角度,也能折射出我们国家这几十年发展的速度了。 ◎地道的上世纪老北京民俗民风,唤起北方儿女的童年记忆 本书是何大齐先生“老北京风情”文字专栏的结集,也是一本老北京民俗风情画集,集中反映了1945年至1955年十年间老北京的民俗民风。何大齐先生从小在北京胡同长大,见证了许多时代赋予的独特生活方式,不乏艰苦,却难舍难忘,于是提笔尽可能将逝去的情景记录下来。北京是中国北方城乡的缩影,书中展示的许多文化是上世纪老百姓们共同的生活智慧,你可以从本书中看见过去的景象,品尝过去的美食,让消逝的岁月在脑海中鲜活起来。“老北京风情”专栏已在《北京晚报》连载多年,曾荣获2020年全国报纸副刊最佳专栏奖。 ◎184篇真挚诙谐文字,呈现四季变幻,简单真挚 全书大略以一年四季时光为顺序,共收入文字184篇,从吃春饼开始,谈到面茶、豆汁儿、豌豆黄等老北京的食品,涉及修脚、擦皮鞋、锔锅锔碗等老北京的行当,回溯租小人书、接生、放话匣子、摇煤球等消失了的记忆,每篇文字都有相应的民俗画供读者参照。春夏秋冬变幻,全书在第二年的二月二龙抬头曲终奏雅。作者的文字真挚诙谐,简朴典雅,在“快时代”细微平实地还原了为现代生活节奏所忽略的“慢生活”,深情在焉。 ◎近200幅精湛细腻画作,尽显京华民俗,活灵活现 何大齐先生自幼痴迷绘画,尤其喜欢速写。学生时代的他,上下学都随身携带速写本,随手记录下老北京的贩夫走卒、大街小巷,留下许多珍贵资料,也练就了高超的绘画技能。时过境迁,何大齐先生对过去的画稿反复整理,并再次创作,将上世纪老北京的生活绘成一幅幅水墨风情画。这些画作全部手绘创作,细节动人,内容丰富,线条一气呵成,具有浓浓的怀旧美感,翻阅间勾勒出童年的人与事。全书一文一图,个别文章甚至配有多幅图片,书中还有两张拉页,非常好看。 ◎回忆过去,观照当下,瞻望未来,呵护日子里的最美最真 历史一瞬却总是沧桑巨变,万物推陈出新势不可挡。随着经济的发展、思想观念的变迁、语言的进步,北京的民风民俗也在更新换代,老北京的生活与新时代终是渐行渐远了。读了《我们的日子》,在图画中回到过去,在文字中了解相关知识,可以温故而知新。回忆过去超脱了怀旧的范畴,更是为了观照当下,瞻望未来——生活中最真最美的东西是不被时间所淘洗的,永远值得我们认真呵护。 ◎全彩精印,设计精良,尽力传承北京文化和北京记忆 为了以最生动细腻的方式展现老北京的四季风情,本书采用全彩四色印刷,以精装的形态面世,力求将那个遥远却又令人怀念的老北京城以引人入胜的方式呈现在读者面前。何大齐之子何浩先生担纲全书封面和内文版式设计,何大齐之孙何墨尘特为本书题写书名“我们的日子”。一家三代人的努力不仅是为了完成这本书的创作,更是为了守护老北京的文化和记忆,这让我们真切感受到文化传承的力量。