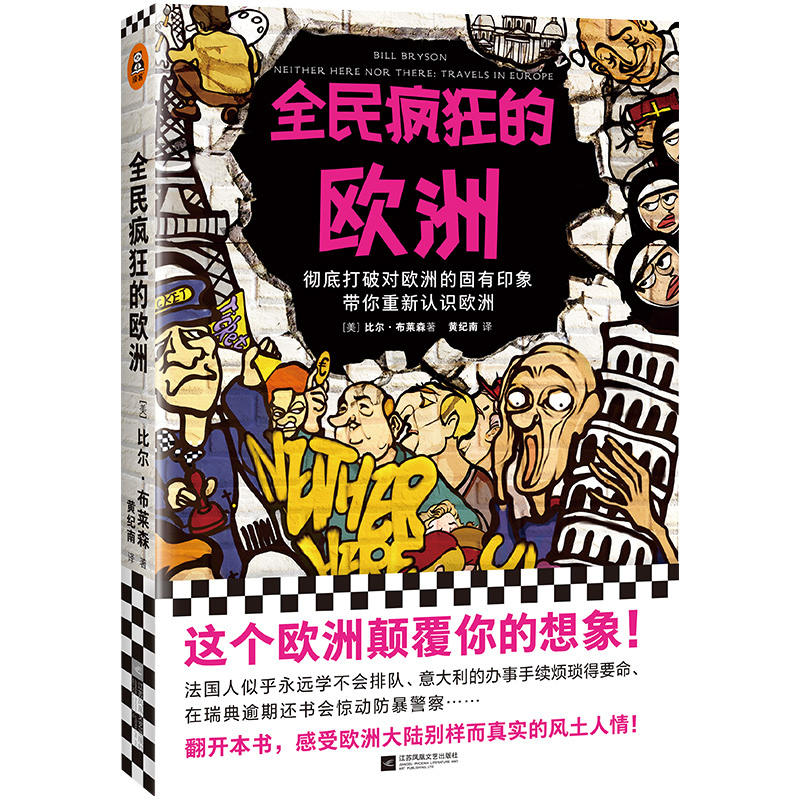

出版社: 江苏文艺

原售价: 39.90

折扣价: 24.40

折扣购买: 全民疯狂的欧洲

ISBN: 9787559434548

比尔·布莱森(Bill Bryson),美籍作家,享誉世界的文化观察大师,曾获詹姆斯·乔伊斯奖、塞缪尔·约翰逊奖等多个文学奖,更因文学贡献获得大英帝国官佐勋章,是首位获“英国皇家学会荣誉会员”的非英国籍人士。此外,他还曾任英国杜伦大学校长,取得两所大学的文学博士学位和九所英国知名大学的荣誉博士学位。 他风趣幽默且博学多才,能以独到的眼光发现寻常人事物中的不寻常之处,善于捕捉生动有趣的画面和真实深切的内心感受,并用诙谐的语言将其描述出来。美国《列克星顿先驱领袖报》曾评价他“兼具观察家和幽默家的无限才能,这使他的随笔无论在什么背景下都值得一读。” 主要著作有:《万物简史》《全民自黑的英国》《全民蠢萌的美国》《全民寂寞的美国》《全民发呆的澳洲》等。

第十三章 罗马 罗马如我期望的那样神奇,它有着斯德哥尔摩没有的一切——温暖、阳光、轻松、活力,到处都是好吃的食物和实惠的饮料。 这里的一切对我而言都棒极了,甚至是那些十分冷漠的服务生和出租车司机,尤其是那个骗了我3万里拉的司机。他把我从特米尼火车站带到我住的旅馆,收了3万里拉车费,而没有告诉我,旅馆与火车站就相隔两个半街区,步行只需30秒——因为他干这个勾当的时候显得十分人畜无害,我还被他感动到,给了他一笔小费。请大家原谅我的愚蠢,是我的愚蠢让他对我下了黑手。 整整一个星期,我都在不停地走,脚都要废掉了。要是我实在累得走不动了,便会坐下来喝杯咖啡,或是躺在长椅上晒会儿太阳,等休息得差不多了就继续上路。 但我还是要说,罗马并不是一个适合步行的城市。你很有可能正好好走在路上,突然被车撞倒。斑马线在罗马根本不顶用,这是让人始料未及的,需要花好长时间才能习惯。有一次我在一条大马路上闲逛,脑海里正对着奥内拉·穆蒂和一大桶吉露果冻浮想联翩,突然,我看到六个车道上的车子猛然向我冲来,丝毫没有在我面前停下来的意思,我着实吓了一大跳! 其实他们也不是想撞你(巴黎人倒是会这么想),但就是会撞到你。我觉得部分原因在于,意大利司机在路上行驶的时候,并不会关心他们眼前的事物。他们总是忙着砸喇叭,做浮夸的手势,阻止其他车子抢车道,做爱,收拾车后座的孩子,吃和棒球棒差不多大的三明治。这些事情通常是同时进行的,所以他们最开始注意到你可能是通过后视镜,但那时,你早已成为躺在车后街道上的“某些东西”了。 但即使真的看到了你,他们也不会停车。这不是说他们和你有仇,只不过是他们相信:如果路上有什么东西,他们一定能从它旁边溜过去,不管是电线杆还是中东来的游客,当然,修女除外。即便是罗马的司机也是不敢撞修女的,你能看到成群的修女竟然能毫发无损、风轻云淡地穿过八个车道的汇合口,就像黑白纸片随风飘过一样。因此,如果你想要穿过像威尼斯广场这样的闹市区,你唯一的指望便是等着一群修女过来,然后像汗津津的T 恤衫一样死死地黏住她们。 意大利人的停车方式我倒是蛮喜欢的。不论你在罗马转过哪个街角,眼前的景象都会让你觉得你仿佛错过了一场为盲人举办的停车大赛。车子横七竖八地停着:车身的一半停在人行道上,另一半停在外面;有些车头朝里,有些则朝外;有些干脆堵住了车库、岔路或公共电话亭。还有一些车停得那叫一个紧啊,司机只能通过天窗离开这辆车。罗马人的这种停车方法,大概只有在我不小心往腿上泼了一瓶盐酸时才做得到吧。 有一天早晨,我在锡斯蒂纳大道上闲逛,突然看到一辆菲亚特克罗玛从我面前飞驰而过(它的车轮摩擦地面发出刺耳的尖叫声),冒着白烟滑了100码才停下来。没有片刻迟疑,司机马上换至倒车档,朝街上的停车位开去,把车倒向长度少于2.5英尺、勉强能容下他这辆菲亚特的车位上,丝毫没有减速的迹象。他就这样把车倒进那个停车位,重重地撞在了一辆雷诺上。 世界沉默了一分钟,只有逸出的尾气在发出嘶嘶声。司机从车上跳了下来,不可思议地盯着眼前的这场灾难——撞歪的保险杠和四分五裂的尾灯,他自己那辆车的排气管已经精疲力竭地软软地趴在了地上——他竟然不敢相信眼前的一切,仿佛那是从天上掉下来的某种神秘兮兮的东西。接着他做出了我觉得大部分意大利人都做得出的举动,他用尽气力狠狠地踹了雷诺一脚,把车门都踢出了凹痕。惩罚完这名不在场却胆敢把车停在这儿的雷诺车司机,他就跳回自己的菲亚特,以一种疯狂的速度驶离现场,正如他以疯狂的速度来到这里一样。平静再度降临锡斯蒂纳大道,只能偶尔听到几声金属部件从遭殃的雷诺车掉到地上的声音。没人把这当回事,只有我不敢相信自己的眼睛。 意大利人能把车停在任何地方。遍览整个城市,你就会发现司机们霸道地把车停进只有一个沙发垫那么大的地方,阻碍着交通,还不停地按喇叭提醒三英里之内的司机,为他开辟一条只有上电椅的人才能享用的特别通道。要是某一块地方面积太小,车子停不进去,罗马人就会放点垃圾进去——一个空香烟盒、半块吃剩的比萨、27个香烟屁股、半个筒底已经破掉不断漏出冰激凌的蛋卷,旁边还有飞来飞去的苍蝇、一个油腻的沙丁鱼罐头、一份破破烂烂的旧报纸,以及一些你完全不会料到的东西,比如裁缝的人体模型和一头死掉的山羊。 就算是垃圾,也没对我造成任何困扰。我知道罗马脏乱差,交通一塌糊涂,但奇怪的是,这也是罗马有趣的一面。罗马是除了纽约之外,唯一一个能让人这么说的城市。事实上,罗马总是让我想起纽约——它们有同样的噪声、污垢、永不停歇的喧闹和喇叭声,也有同样站在那里闲着没事干的条子(他们同样边说话边做手势),以及同样不着调的电子能源嗡嗡声。唯一的不同便是罗马的混乱已经无可救药,相比之下,纽约算是十分秩序井然了——大部分人会耐心地排队,遵守交通规则,尊重那些让整个生活能够有序运作的惯例。 意大利人完全没心思去遵守秩序,他们就是生活在某种骚乱之下,我觉得这样还蛮迷人的。他们不排队,不交税,不准时赴约,不收好处不干活,不遵守任何规则。在意大利的火车上,每一扇窗户都贴了一张标语,上面用三种语言告诉你别把头伸出窗外。用法语和德语写的标语都是命令你不要把头伸出去,但意大利语写就的标语就是弱弱地建议:这好像不是一个好主意哦。否则,它还能怎么办呢? 甚至是意大利的绑架案都随意得让人震惊。1988年1月,一个绑架集团绑架了一个叫卡罗·齐拉顿的18岁男生,他们把他关在了六英尺深的洞里,定时给他吃饭,但是他们直到——你听清楚了——10月,也就是绑架他九个月后,才和这个男生的父母提出要赎金的要求。你能信吗?绑匪提出要50亿里拉(250万英镑)的赎金,濒临崩溃的父母一下子就付清了赎金,但是绑匪紧接着又索要了更多的赎金。这一次男生的父母拒绝了,最后,在卡罗·齐拉顿被绑架两年零一百天后,绑匪终于释放了他。 一天早晨,我坐在马萨拉大道上的一家街区酒吧里消磨时光,有三个穿着锅炉工作服的男人走进来,在吧台前点了几杯咖啡。一分钟后,其中一个男人突然狠狠地捶了一下另一个男人的胸,并且和对方在激动地说着什么;第三个男人则挥舞着手臂,踉踉跄跄,发出悲伤的呻吟,像是呼吸道被堵住了似的。我觉得他们随时都会掏出刀子来,血溅当场。但我后来发现,他们所谈论的不是昨晚斯基拉奇在对阵比利时的足球赛里踢出的一个高质量进球,就是菲亚特Tipo汽车的里程数,或是其他类似的屁事儿。又过了一分钟,他们喝光咖啡,开开心心地结伴离开了。 这是一个多么神奇的国家啊! ◆ 彻底打破对欧洲的固有印象,带你重新认识欧洲! 这个欧洲很疯狂! 法国人似乎永远学不会排队。在巴黎,无论你走到哪里,都能看到巴士站前秩序井然。但当巴士停下来的一瞬间,整支队伍会马上崩溃,人们尖叫着,争先恐后地挤上车,就像疯人院在举行消防演习。 瑞士人爱干净可不是说着玩的。如果你不小心把口香糖包装纸扔在地上,某个身穿制服的人便会从某棵树后跨步而出,要么扫掉包装纸,要么把你击毙,也可能是先扫掉包装纸,再把你击毙。 ◆ 翻开本书,感受欧洲大陆别样而真实的风土人情! 在这里,即使是吃饭、喝水、等车这样的日常小事,每个国家的人也都有与众不同的处理方式。法国人似乎永远学不会排队、英国人总是将刀叉拿反、西班牙人认为在半夜三更吃饭再正常不过…… ◆ 畅销科普巨著《万物简史》作者比尔·布莱森代表作! 比尔·布莱森是享誉世界的文化观察大师 比尔·布莱森曾获詹姆斯·乔伊斯文学奖、塞缪尔·约翰逊文学奖 比尔·布莱森作品入选《卫报》“生命中不可或缺的100本书”书单,与莎士比亚、托尔斯泰、狄更斯、简·奥斯丁、雨果、柯南·道尔、福楼拜、陀思妥耶夫斯基、乔治·奥威尔、勃朗特姐妹等文学大师比肩而列