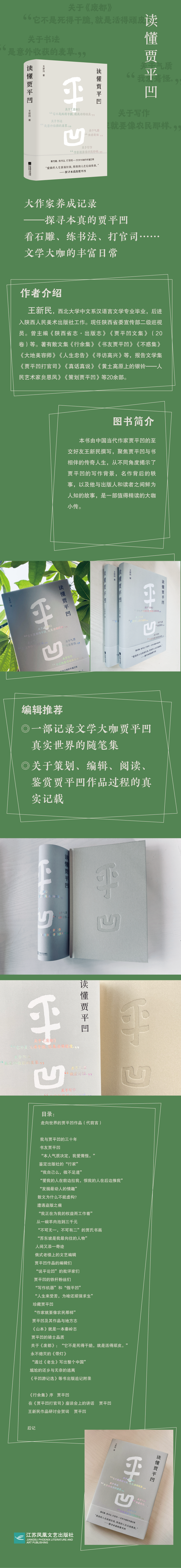

出版社: 江苏文艺

原售价: 52.00

折扣价: 31.20

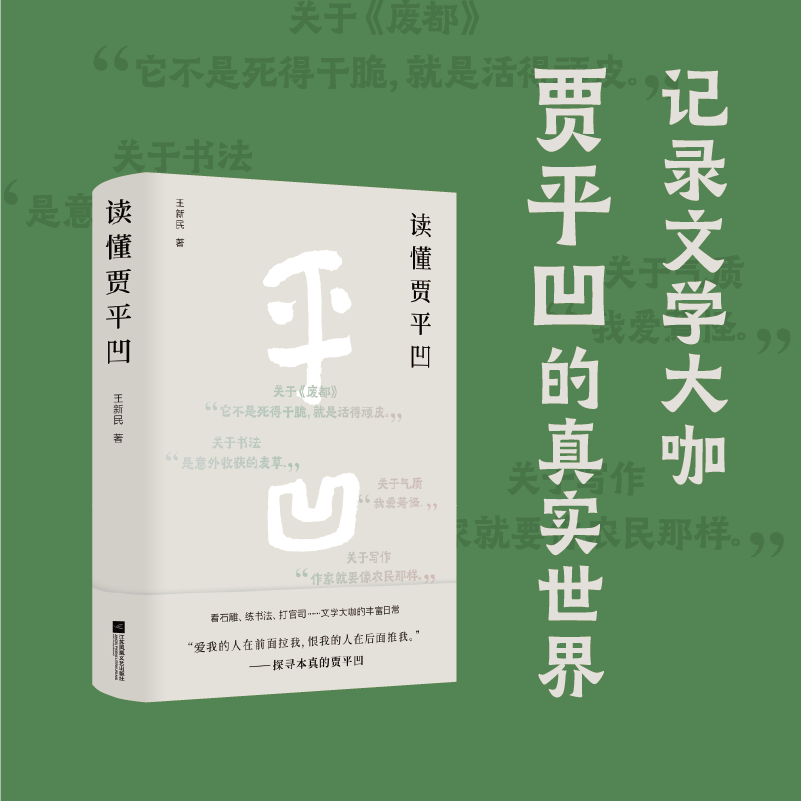

折扣购买: 读懂贾平凹

ISBN: 9787559476098

王新民,西北大学中文系汉语言文学专业毕业,后进入陕西人民美术出版社工作。现任陕西省委宣传部二级巡视员。曾主编《陕西省志·出版志》《贾平凹文集》(20卷)等。著有散文集《行余集》《书友贾平凹》《不惑集》《大地美容师》《人生忠告》《寻访高兴》等,报告文学集《贾平凹打官司》《真话真说》《黄土高原上的银铃——人民艺术家贠恩凤》《策划贾平凹》等20余部。

作为一个家有老小,身兼多职,集著名作家、著名主编、著名病人于一身的贾氏,如何在四十余年时间里创作出上千万字的作品,出版五百多种作品或作品集,他是怎么做到的呢? 首先,贾平凹视创作为生命。相传,贾平凹结婚时和新娘面对墙上的稿纸叩拜,视稿纸为神灵,反映了贾氏对文学罕见而独特的虔诚和热衷。事实上,写作成为了贾平凹的主要生活甚或生命方式,他逢年过节甚至大年初一依旧笔耕不辍,外出参加会议,随身携带稿纸,星期天为躲避干扰,躲在办公室写作,去饭馆吃饭,突然来了灵感,随手掏出烟盒撕开就写起来。有时在朋友家做客,大家谈笑风生,贾平凹突然匆匆离座,别人以为他急着出恭,其实却是潜入隔壁屋子,记下一个情节、细节或几句描绘性的语言。患病住院,在病床上也推出了一篇又一篇作品,1994年,在《家庭》杂志所开专栏上的一组文章就是在医院病床上写就的。精诚所至,金石为开。可以说,贾平凹是把全部精力都用到文学事业上来了,也得到了丰厚的回报。 其次,贾平凹视生活为源泉。贾氏有生活基地和根据地,他几乎每年都要回老家商州这个生命和生活的双重基地汲取“乳汁”补充营养,他曾挂职商洛地区文化局副局长,就是为了便于到故乡体验生活。每当写作上欲有突破时,他便要回商州再去脱胎换骨,于是有了《商州初录》《商州又录》等一系列惊世骇俗之作。每次到商州,他不是走马观花地游游看看,而是每到一地,先找县志看,了解当地历史、地理和风土民情,然后熟人找熟人,层层找下去。他曾在丹江的木排上,喝着水手喝的白酒,听他们与岸边洗衣挖沙的女人们作歌嬉戏,在深山野林的茅屋里,吃着主家自制的腊肉、浆水面,听男主人说古道今、女主人唱歌哼曲,夜穿荒山野林迷失方向,脚踏鸡鸣三省的白浪街石。走到哪里吃到哪里,住到哪里,在前不着村后不挨店的半路上,饿了啃两口干锅盔,渴了到老乡地里拔两个萝卜。每次回到家,一进门,妻子就叫他赶紧脱光衣服去洗澡,因为衣服上爬满了小动物。他数次沿着丝绸之路、军路、油路深入戈壁沙漠,探寻历史遗迹,造访石油人、边防战士和各族人民,写出了《西路上》等充满时代气息和西部风情的优秀之作。近年来他深入甘肃定西、秦岭深处访贫问苦,创作了《定西笔记》《秦岭人家》等接地气的作品。贾平凹能够写出如此丰富的长篇小说,与他做了大量艰苦的准备工作是密不可分的。相比于一些作家的蜻蜓点水,贾平凹是真正地潜入历史,融入历史,潜入生活,融入生活。“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”正因为贾平凹不辍地啜取生活之水,才有其海纳百川乃为大的累累硕果。 再次,有恒心者有恒产。著名作家孙犁在一篇序文中说贾平凹“像是在一块不大的园田里,在炎炎烈日之下,或细雨潆潆之中,头戴斗笠,只身一人,弯腰操作,耕耘不已的农民”。贾平凹也多次自称农夫或牧羊犬,认为作家就要像农民那样耕好自己的田,像牧羊犬一样管好自己的羊。纵观贾氏四十多年的创作之路,尽管坎坎坷坷,风风雨雨,但他跌倒爬起,风雨兼程,从未停步,即使身患重病,遭受打击,作品被禁,名利诱惑之时,仍排除干扰,化毁为缘,转危为安,开辟新的天地。如今,贾氏名闻海内外,邀他出省出国访问、讲学乃至定居的,或请他做这顾问那理事的纷至沓来,但他不为所动,依然在自己的创作田园里辛勤地耕耘着,期望着新的收成。 ·一部记录文学大咖贾平凹真实世界的随笔集 ·关于策划、编辑、阅读、鉴赏贾平凹作品过程的真实记载