出版社: 华中科技大学

原售价: 298.00

折扣价: 0.00

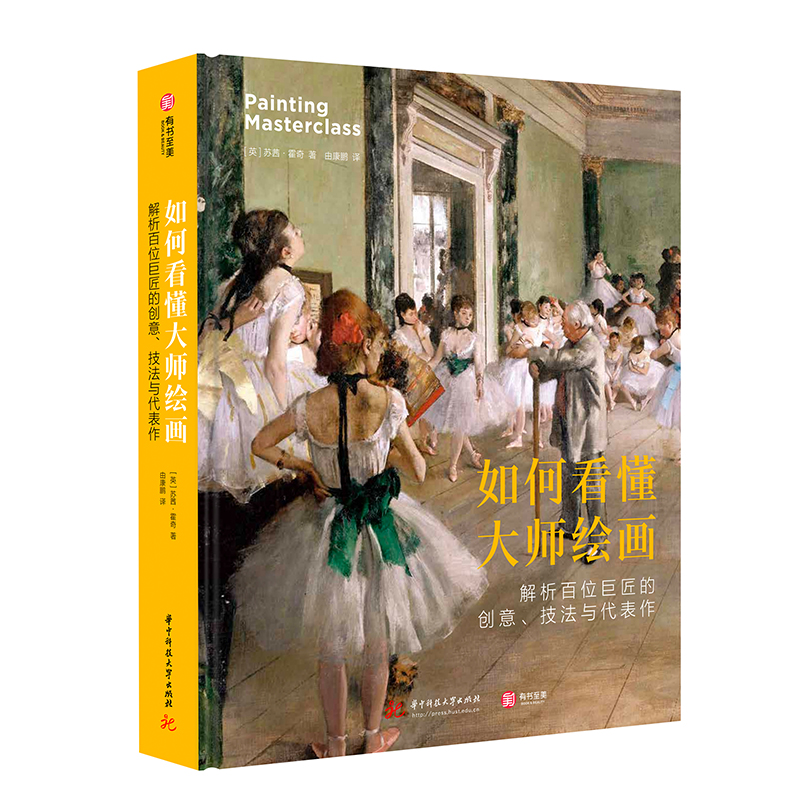

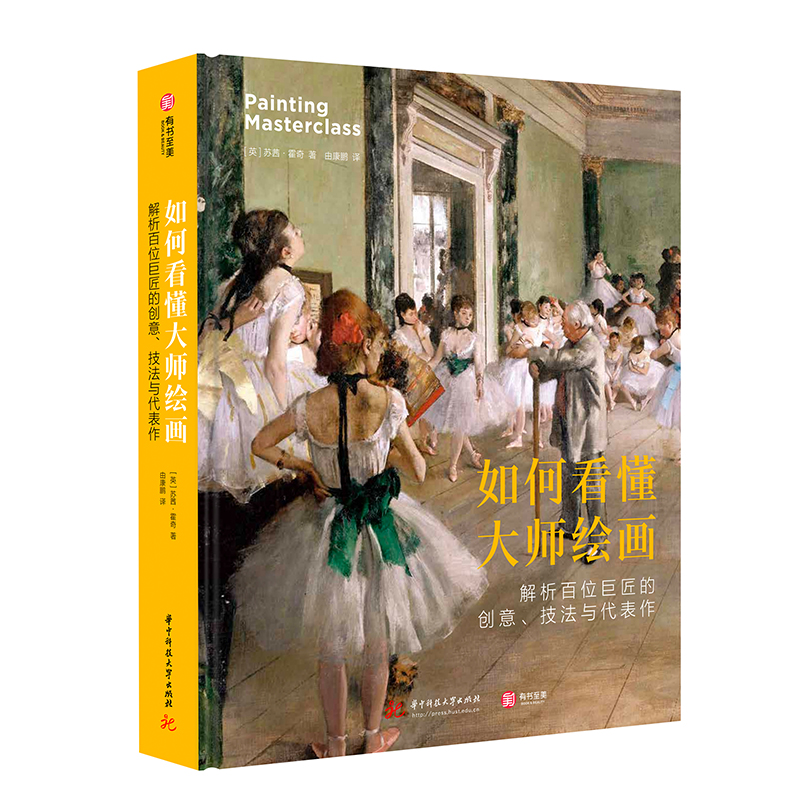

折扣购买: 如何看懂大师绘画:解析百位巨匠的创意、技法与代表作

ISBN: 9787577200521

苏茜·霍奇(Susie Hodge) 英国销书作家、艺术史学家及艺术家。在艺术、艺术史及艺术技法等领域已出版百余本著作,包括《现代艺术生存指南》《艺术的源代码》《艺术的细节》等。此外,她还主持讲座、访谈及艺术研习班,并曾参与多部纪录片的制作。苏茜曾两度在《独立报》举办的艺术类作家评选中位居榜首。

最终,人们意识到,色彩不仅与光线有关,也与色彩感知力紧密联系。当白光照在物体表面时,物体吸收一定波长的光线,并反射其余的光线。虽然印象派画家最早在作品中研究光效,但其实很久之前画家们就已经致力于制造最鲜艳的色彩了。举例来说,在古埃及,人们通过混合石灰石、石英(砂)和孔雀石一类的含铜矿物,制造出一种被称为“埃及蓝”的鲜艳颜料。后来,由天青石制成的群青成为最优质、最昂贵的颜料,这种矿石主要产自阿富汗。直到19世纪晚期,天然群青才被法国化学家合成出的。人工群青颜料所代替。从18世纪末到19世纪初,以镉和铬为原料的人工颜料相继诞生,这些新颜色不仅充实了画家的调色盘,也促进了他们在绘画方法和主题方面的转变。1856年,年仅18岁的英国化学家威廉﹒亨利﹒珀金(William Henry Perkin,1838—1907年)在合成用于治疗疟疾的奎宁时,意外发现了一种具有浓郁紫色的苯胺化合物。珀金说服他的父亲和哥哥将这一化合物制成染料并进行销售,于是便有了如今我们所熟知的苯胺紫(苯胺紫的英文mauve源自法语,意为锦葵)。珀金发明的苯胺紫在之后几年里一炮而红,成为当时最时髦、应用最广的颜色,正因此,整个19世纪90年代也被称为“紫色时代”。随着工艺的发展,合成颜料变得越来越安全可靠,而化学家对颜料的合成方法也愈加熟稔,到现在几乎可以合成出任何色彩。 在艺术史中,绘制人物一直是画家需要学习的重要传统技法,正是在这个过程中,画家逐步了解人体的正确比例,并学会准确表现人物的动作。为了增加画中人物的真实感,从文艺复兴早期开始,解剖学就成了艺术生必修的科目。从那以后,艺术家对人物的表现方式进行了丰富多彩082-127.indd 84 2023-10-20 10:53:51的探索:矫饰主义画家笔下的人物颇具风格化;现实主义画家力求还原人物最真实的风貌;新印象派和未来主义画家为人物赋予了极为绚烂的色彩;而焦虑的表现主义画家则对人物进行了夸张的扭曲变形。一般来说,人物画中常包含几个人物,埃德加﹒德加的《芭蕾舞课》(见112 页)和委罗内塞的《迦南的婚礼》(见90页)就是如此。不同作品中的人物动作及手势也各不相同。 画中的模特是席勒的妻子埃迪丝,然而席勒并没有以端庄、柔美的风格描绘自己年轻的妻子,相反,画中的埃迪丝姿势大胆,望向观者的眼神直接而不乏挑逗性。通过运用透视缩短和他标志性的纠缠、锐利的线条,作品不乏畸形感和未完成感,虽然极具装饰性,但却与传统的绘画风格大相径庭。席勒对画面中的线条进行了简化,颜色也限制在了奶油色、白色、绿色、黑色、橙色和红色这有限的几种。埃迪丝火焰般的橙红色头发、鲜艳的红唇与上衣的深绿色形成了鲜明的对比。席勒的笔触清晰可辨,我们也能看出他上色非常迅速,这一独特的上色方式使人物的皮肤、头发和衣着都蒙上了一层斑驳感。 席勒用硬质笔刷蘸取干燥且稀释过的颜料,并在画面的不同区域根据需要加水,以此打造出极具表现力的线条和笔触。举例来说,与长袜部位的颜料相比,头发部位的颜料就加水更多、流动性更强。在1911—1914年间,席勒在欧洲举办了大量展览,然而1912年他却因有伤风化而在捷克斯洛伐克被判入狱24天。6年后的1918年3月,他的作品在维也纳分离派展览上取得了空前的成功。