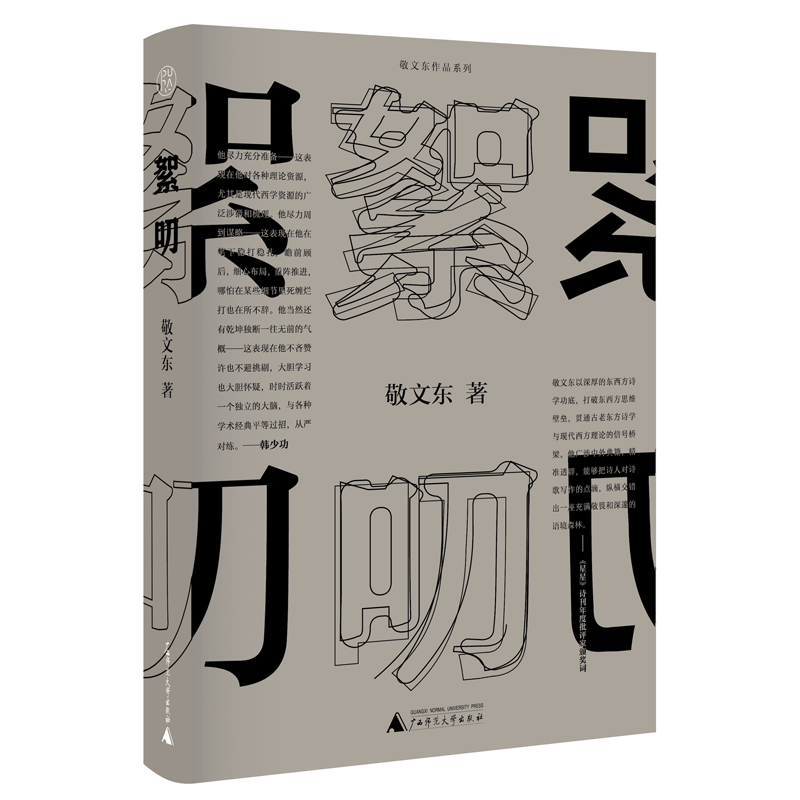

出版社: 广西师大

原售价: 56.00

折扣价: 31.92

折扣购买: 絮叨

ISBN: 9787559872166

敬文东,1968年出生,文学博士,中央民族大学文学院教授。主要有《新诗学案》《李洱诗学问题》等学术专著,有《颓废主义者的春天》《梦境以北》等随笔、小说和诗集。曾获第二届唐弢文学研究奖(2013年)、第二届陈子昂诗歌批评家奖(2018年)、第四届当代中国文学优秀批评家奖等(2019年)。

简议絮叨被打开的方式 马歇尔·麦克卢汉的传播学理论,在汉语学界早已耳熟能详。作为一个貌似高深、抽象的著名命题,“媒介即讯息”(the medium is the message)在反讽时代的中国,似乎根本就无须注明出处。只因为它像所有作为“舶来品”(imported goods)的其他高深、抽象的命题那样,早就被高度地口头禅化了(Verbal Zenization)。[[[] 任何一种外来的高深学说,总会和中国的具体实践相结合而被口号化。依照反讽时代的基本原则和口吻(亦即A与?A同时并存、同时成真,还得互为前提,互为依据),某个高深的命题(亦即A)如果不被口头禅化,甚至不被庸俗化(亦即?A),反倒是一件令人难以理解、不可思议的事情,比“媒介即讯息”更难懂的量子(quantum)概念最近几年在中国民间的遭遇或许很说明问题。它被高度庸俗化甚至商业化,已经到了令人发指的地步(参阅央视财经频道:《“量子产品”是骗局!》,“上游新闻”https://www.cqcb.com/dyh/government/dyh3687/2021-08-26/4398751_pc.html,2022年6月6日14:37访问)。比如“哲学”一词,早在曾经高度文盲化的中国就被歇后语化了(参阅韩少功:《山南水北》,上海文艺出版社,2012年,第209页),事实上——而非理论上——一切知识界自以为高深的概念在中国早已弄成了“说法”,一个“说”起来可用的“法”子而已。 ]] “媒介即讯息”的准确含义,被认为大体上是这样的:唯有媒介(the medium)自身,才配称真正重要、真正有意义的讯息(the message)。[[[] 特伦斯·戈登(Terrence Gordon)在解释“媒介即讯息”时这样写道:理解媒介“不是理解新技术本身,而是理解新技术间的相互关系及其与旧技术的关系,尤其理解新技术与我们的关系——与我们的身体、感官和心理平衡的关系”(特伦斯·戈登:《特伦斯·戈登序》,麦克卢汉:《理解媒介》,前揭,第9页)。 ]]马歇尔·麦克卢汉的论证思路,简直优雅和开门见山到了令人“羡慕嫉妒恨”的程度:媒介最重大的作用,正在于它深度影响了人类的理解方式、全面塑造了人类的思考习惯、整体改造了人类的理解模式;对于人类社会而言,真正有意义、有价值的讯息,不应该是某个特定时代的特定媒体(比如电视)传播的特定内容(比如正在直播的欧洲足球冠军杯半决赛),更应该是这个时代使用的媒介的性质、被使用的媒介开创的可能性,以及该媒介带来的社会变革。总而言之:使用某种媒介的人与这种媒介结成的那种亲密关系,才最为致命,当然也最为重要——因为人的全部行为模式,自觉自愿并心悦诚服地被媒介高度管控了[[[] 对此,马歇尔·麦克卢汉说的最为清楚,但也最为有趣:“从生理上说,人在正常使用技术的情况下,总是永远不断受到技术的修改。反过来,人又不断寻找新的方法去修改自己的技术。人仿佛成了机器世界的生殖器官,正如蜜蜂是植物界的生殖器官,使其生儿育女,不断衍化出新的形式一样……心理学里动机研究的功绩之一,是揭示出人与汽车的‘性关系’。” (马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介》,前揭,第63页)对此,本文作者也曾有过极为粗浅的心得(参阅敬文东:《嬗变的汉语与中国现代文学》,《芳草》2021年第2期)。 ]];人必定会将自己托付、托管给自己或心仪或不那么心仪却又不得不心仪的媒介。因此,“媒介即讯息”意味着:喜欢史诗的是部落人,因为史诗和喜欢史诗的人结成的那种特殊关系,造就了部落人;喜欢好莱坞大片的是娱乐至死的欢乐人士,因为好莱坞大片和喜欢这种大片的人缔结的那种特殊关系,生产了高度敏感于快乐的欢乐人士。 罗兰·巴特很郑重地告诫说:“对语言的所有抛弃的行为都是一种死亡。”[[[] 罗兰·巴特:《神话修辞术》,屠友祥译,上海人民出版社,2016年,第182页。 ]]罗兰·巴特敢于这么说话的道理不外乎是:人是一种语言性的有机生命体,是符号化的动物。[[[] 《圣经·约翰福音》第一章第一行这样说:“太初有道,道与神同在,道就是神。”(In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.)很显然,“道”非word莫属。 ]] J.G.赫尔德(Johann Gottfried Herder)这样断言过:“语言是人的本质所在,人之成其为人,就因为他有语言。”赫尔德甚至还很大胆地猜测过:“当人还是动物的时候,就已经有了语言。”[[[] J.G.赫尔德:《论语言的起源》,前揭,第26页、第5页。 ]]对于向来以言语(parole)为自身活动之方式的语言(langue)[[[] 薛施蔼(Albert Sechehaye)认为,“言语是语言的活动(functioning)”。罗曼·雅柯布森(Roman Jakobsson)评论说:“这一定义令人钦佩。”(参阅《雅柯布森文集》,钱军等译注,湖南教育出版社,2001年,第17页) ]],麦克卢汉和很多思想家一样评价甚高,尽管语言是如何产生的至今还是一个令人不解的谜题[[[] 陈嘉映提出过语言起源的另一种思路也许值得重视:即从信号到囫囵语再到语句,最后出现语言(参阅陈嘉映:《思远道:陈嘉映学术自选集》,福建教育出版社,2000年,第48—50页)。 ]]。苏格拉底放言过:对语言的仇恨乃诸恶中之最恶者。[[[] 参阅《柏拉图对话录》,王太庆译,商务印书馆,2004年,第251页。 ]]麦克卢汉也很早就如是断言过:语言是人类最早发明出来,以供人类使用的第一种媒介;古往今来,我们每一个人都可以“借助语词把直接的感觉经验转换成有声的语言符号,我们可以在任何时刻召唤和找回整个世界”[[[] 参阅麦克卢汉:《理解媒介》,前揭,第77页。 ]]。巫术作为一切人类艺术形式的总源头,也顶多不过是“借助语词”(当然还有语言化的歌、舞和原始音乐),将“整个世界”完整地“召唤和找回”而已矣[[[] 参阅格罗塞(Ernst Grosse):《艺术的起源》,蔡慕晖译,商务印书馆,1987年,第200—217页。 ]]。除了哑语,世上大概不会有任何一种语言居然是无声的、哑火的[[[] 马克斯·皮卡德(Max Picard)说:“沉默产生语言,换言之,它是出于一种委任而存在的。也就是说,语言是由在它之前的沉默所认可了的,所正当化了的东西。”(马克斯·皮卡德:《沉默的世界》,李毅强译,上海书店出版社,2013年,第8页)但明眼人早就看出,马克斯·皮卡德所说的沉默并不意味着语言居然是无声的。他有更深的用意。此处对此不再赘言。 ]];也不会有任何一种语言在色调上,竟然是灰蒙蒙的,而不是五彩缤纷的。艾·阿·瑞恰慈(Ivor Armstrong Richards)认为,“音节序列既是声音又是言语动作的形象”[[[] 艾·阿·瑞恰慈:《文学批评原理》,杨自伍译,百花洲文艺出版社,2010年,第125页。 ]]。与仅仅依靠本能存活于世的其他生命样态迥乎其异,人类唯有凭靠有声的语言以及语言自身的活动(亦即言语,亦即parole),才能进行广泛、深刻、多层次直至最大体量的事情生产(thing production),以求改变整个自然—物理世界;而语言作为“每一种具体人类暴力最终的依靠”或培养基[[[] 齐泽克(Slavoj ?i?ek):《暴力:六个侧面的反思》,唐健等译,中国法制出版社,2012年,第59页。 ]],也才能深度改造甚或再造整个人类社会[[[] 参阅王一平:《论反乌托邦文学的几个重大主题》,《求索》2012年第1期;参阅刁科梅:《扎米亚京文艺美学思想初探》,《俄罗斯文艺》2003年第6期;参阅郑永旺:《反乌托邦小说的根、人和魂——兼论俄罗斯反乌托邦小说》,《俄罗斯文艺》2010年第1期。 ]]。这大概就是唯有人类拥有生活,其他生物——甚至高等生物如猿猴者——仅仅拥有生命的主要原因吧[[[] 参阅陈胜前:《人之追问》,生活·读书·新知三联书店,2019年,第4页。 ]]。任何一种语言发出的声音,都不可能是马克思很幽默地调侃过的那样,顶多是在幽默地震动着空气层。[[[] 马克思是这样说的:“‘精神’从一开始就很倒霉,注定要受到物质的‘纠缠’,物质在这里表现为震动着的空气层、声音,简言之,即语言。语言和意识具有同样长久的历史;语言是一种实践的、既为别人存在并仅仅因此也为我自己存在的、现实的意识。”(参阅《马克思恩格斯选集》第1卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社,1972年,第18页) ]]米哈伊尔·巴赫金说得当然精辟:“语调是‘价值’发出的声音。”[[[] 转引自卡特琳娜·克拉克、迈克尔·霍奎斯特:《米哈伊尔·巴赫金》,前揭,第17页。伊格尔顿(Terry Eagleton)提供的一个故事,可以为巴赫金做证。伊格尔顿这样写道:“传统的英国绅士厌恶令人苦恼的劳作,竟不愿正确地发音,因而有了贵族式含糊的发音和拖腔。”(特里·伊格尔顿:《理论之后》,商正译,商务印书馆,2009年,第8页)也就是说,如果考虑到拖腔和贵族式含混的发音,就能知道这样的发音传达的“价值”。 ]]乔治·斯坦纳暗示过:蔑视和叹息就像语言一样,也应当是特定的世界观,是“对时间和世界的解读”[[[] 乔治·斯坦纳:《乔治·斯坦纳回忆录:审视后的生命》,李根芳译,浙江大学出版社,2012年,第111页。 ]]。伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)讲得更加具体和客观:“诗歌的音响性只有通过意义的理解才能获得。”[[[] 转引自张隆溪:《道与逻各斯——东西方文学阐释学》,冯川译,江苏教育出版社,2006年,第137页。 ]]维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的观点更是一以贯之地既干净,又利索:“言词即行 《絮叨》为著名评论家、中央民族大学教授敬文东的一部跨学科思想专著。作者从研究现代文学表达方式的角度,将“絮叨”视为一种媒介,而荒谬与反讽正是借用它在现代社会中做出表达,从而更新了我们对“絮叨”抱有的观念。作者彷佛推开了一扇重新审视文学现实的窗,开辟出一种不为我们轻易所知的观察视角与探索路径。