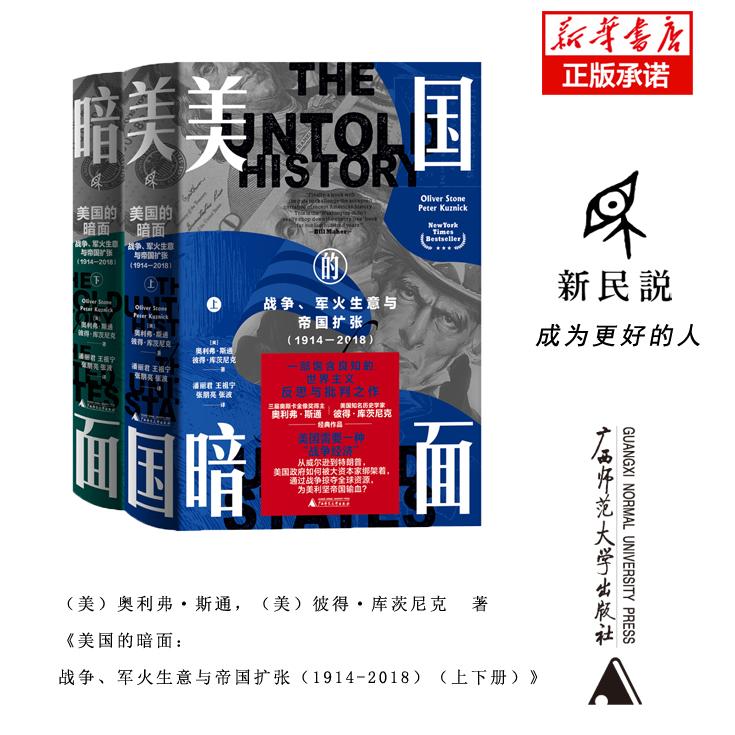

出版社: 广西师大

原售价: 188.00

折扣价: 111.00

折扣购买: 美国的暗面:战争、军火生意与帝国扩张(1914-2018)(上下册)

ISBN: 9787559838834

奥利弗·斯通(Oliver Stone) 美国人,毕业于耶鲁大学、纽约州立大学。好莱坞重量级导演、编剧。奥利弗·斯通是一名越战老兵,曾在战争中负伤,因而对战争的危害深有体会。越战结束后,他开始学习电影创作,凭借“越战三部曲”(《野战排》《生于七月四日》《天与地》)闻名于世,其中前两部影片帮他两度斩获奥斯卡金像奖最佳导演奖。斯通之后又拍摄了多部政治题材的作品,展示了他处理战争、混乱和阴谋的出色技巧,如《刺杀肯尼迪》《华尔街》《尼克松》《世贸中心》《小布什传》《斯诺登》等。 彼得·库茨尼克(Peter Kuznick) 美国人,美利坚大学历史教授兼核问题研究所创始人,美国历史学家组织杰出讲师。他的主要研究方向为冷战及核能历史,著有《超越实验室》(Beyond the Laboratory)《反思冷战文化》(Rethinking Cold War Culture)等。

美军差点射中苏联核潜艇 ……整个局势剑拔弩张,一触即发。10 月 27 日,又一起事件被施 莱辛格准确地称之为“不仅是冷战期间最危险的时刻,也是人类历 史上最危险的时刻”。在“伦道夫”号(Randolph)航空母舰的 引领下,一支海军舰队开始向为了保护其他靠近古巴的苏联船只的 苏联 B-59 潜艇附近投掷深水炸弹。美国舰队的人员并不知道,这 艘苏联潜艇携带有核武器。苏联通信官瓦季姆·奥尔洛夫(Vadim Orlov)后来描述当时的场景称:“(深水炸弹)就在船体的一侧爆炸。 那感觉就像你坐在一个金属桶内,有人拿着一把大锤不停地在外头 敲。对全体船员来说,这种情况极为罕见,甚至令人胆战心惊。” 潜艇内的温度急剧上升,尤其是在发动机舱内。舱内一片漆 黑,只有应急灯仍在闪烁。二氧化碳指数已经接近致命水平,人 们几乎无法呼吸。“一名执勤人员晕倒在地,接着是另一名,然后 是第三名……他们就像多米诺骨牌一样一名接一名地倒下。但我们 仍在坚持,并伺机逃脱。这种情况持续了大约 4 个小时,我们备受 煎熬。”随后,“美国人用某个更强力的东西击中了我们……我们心 想——一切都完了”。 潜艇内一片恐慌。指挥官瓦伦丁·萨维茨基(Valentin Savitsky) 试图联系总参谋部,但未能成功。他随即下令掌管核鱼雷的官员 准备战斗,并高声喊道:“也许战争已经在别处打响,但我们却在 这里翻跟斗。我们现在就把他们炸死!让我们与他们同归于尽!我 们决不会让海军蒙羞。”萨维茨基转向另外两名军官,但幸运的是, 指挥官瓦西里·阿尔希波夫(Vasili Arkhipov)让他冷静下来,并说 服他不要发射鱼雷,从而单枪匹马地阻止了一场核战争。 在这场令人痛苦的对峙中,美国国家安全委员会执行委员会接 到消息称,一架美国 U-2 侦察机在古巴上空被击落。参谋长联席 会议认为苏联试图让美国失去侦察能力,要求肯尼迪授权发动空袭 和入侵古巴。随后,侦察行动也引火上身,送来报告说苏联已将导 弹置于发射架上。肯尼迪承认:“时间不多了。”美国完成了它的 准备工作,25 万军队已经动员起来,准备入侵古巴。在当地扶植 新古巴政权的计划已开始运作,2000 架次的轰炸行动也已准备就 绪。入侵行动似乎迫在眉睫。 卡斯特罗预言,美国将在 24—72 小时内发动袭击,他敦促赫 鲁晓夫在美国袭击苏联之前,率先对美帝国主义发动核打击。与此 同时,肯尼迪收到赫鲁晓夫的第二封来信,局面变得更加复杂。赫 鲁晓夫的上一封信是极其私人化的,但这一封信似乎出自某个委员 会。有人怀疑苏联发生了军事政变,赫鲁晓夫已被赶下台。信中要 求美国承诺放弃入侵古巴,同时撤走北约部署在土耳其的导弹。美 国副国务卿乔治·鲍尔(George Ball)和阿德莱·史蒂文森曾建议 用撤走部署在土耳其的导弹换取苏联撤走古巴导弹。在这次危机发 生前,肯尼迪已经两次赞同美国从土耳其撤出过期的“朱庇特”导 弹。但现在,肯尼迪拒绝了苏联的交换要求,他担心在这种情况下 妥协不仅会疏远土耳其,还将瓦解北约组织。 肯尼迪决定只回复第一封信,提出放弃入侵古巴。就在危机最 严峻的时刻,一架 U-2 侦察机意外偏离航线,误入苏联领空,而 在苏联边境戍卫的是装有空对空核导弹的战斗机。美国人不知道苏 联已将装载核弹头导弹的炮台移到了距关塔那摩基地仅 15 英里的 地方,准备将基地炸成碎片。战争再次一触即发。10 月 27 日星期 六,罗伯特·肯尼迪做了最后一次努力。他会见了苏联大使阿纳托 利·多勃雷宁(Anatoly Dobrynin),向后者表示如果苏联不立即将 导弹基地撤出古巴,美国将对其发动袭击。他承诺美国将在 4—5 个月内从土耳其撤出“朱庇特”导弹,但前提是苏联领导人不公开 双方的这一秘密协议。在焦急地等待苏联回应的时候,忧心如焚的 肯尼迪总统向一位年轻女伴坦承:“我宁愿让自己的孩子们被赤化, 也不愿意让他们死去。”这种离经叛道之见与艾森豪威尔更为传统 的观点大相径庭。艾森豪威尔曾向英国驻美大使表示,他“宁愿被 原子弹炸死,也不愿被赤化”。入睡前,麦克纳马拉心想,他也许 活不到下个周六的晚上了。1953 年,在第一次得知有关核武器 的情况时,赫鲁晓夫一连数日寝食难安。对所有人来说,幸运 的是,如今的他最终决定,为了挽回颜面而让数亿人死亡是不值得 的。次日清晨,苏联宣布将从古巴撤出导弹。在 1970 年的回忆录 中,赫鲁晓夫称,罗伯特·肯尼迪传来的信息更令人绝望。“虽然(肯 尼迪)总统本人反对因为古巴问题发动战争,但一系列不可逆转的 事件可能会违背他的意愿,”他警告道,“……如果这种局势持续下 去,总统不确定军方是否会将其推翻并自行掌权。美国军队可能会 失去控制。” 这场危机到此结束,但也许还没有结束。虽然世界各地的人们 如释重负,但实际上危机接着持续了三周之久。肯尼迪还要求苏联 从古巴撤出 伊尔 -28”(Il-28)轰炸机, 理由是这些飞机有可能 运载核武器,并要求苏联将在古巴的军事人员削减至 3000 名。但 赫鲁晓夫很难满足这个要求,因为飞机现在属于古巴。11 月 11 日, 就像罗伯特·肯尼迪对多勃雷宁提出的条件那样,赫鲁晓夫也向美 国提出了类似条件。赫鲁晓夫表示,他将按照“君子协定”,在未 来某个时刻撤出“伊尔 -28”轰炸机。139肯尼迪断然拒绝了他的提 议,要求他公开宣布苏联将立即撤出轰炸机。在整个过程中,美国 始终处于二级戒备状态,这戳中了苏联的弱点。11 月 20 日,这场 危机最终以苏联向美国妥协而宣告结束。 话题性强、观点犀利。作者深刻地反思和批判了美国自二战以来的对外政策和对世界其他国家进行军事干涉的历史,也客观地阐明了美国为什么以及如何不断地在全球各地挑起冲突。作者对美国破坏他国民主进程、美苏核竞赛、军火生意、反恐战争等相关话题的讨论都非常富有启发性。 时间跨度大、材料完整丰富。本书从威尔逊总统决心参与一战开始,一路记述到特朗普时期,为读者完整展现了一百余年来美国军队在全球各地点燃烽烟的历史。作者言必有据,搜集了大量解密档案、新闻报导、学术研究成果,详细阐述了驱动美国全球争霸背后的黑暗力量及其运作逻辑。 语言生动、可读性强。作者奥利弗·斯通是好莱坞知名导演,非常擅长捕捉叙事的重点、营造叙事的气氛。他和历史学者彼得·库茨尼克的合作可谓珠联璧合,行文很好地兼顾了严肃性与通俗性,从任何一页进入都能收获一个精彩的故事。