出版社: 华文

原售价: 68.00

折扣价: 40.20

折扣购买: 在路上(精)

ISBN: 9787507558128

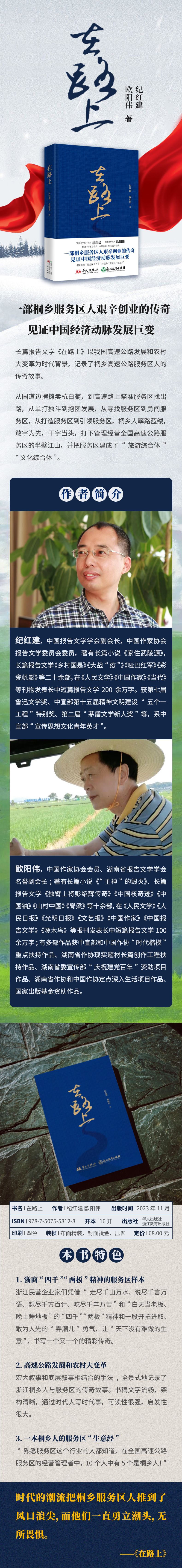

纪红建,中国报告文学学会副会长,中国作家协会报告文学委员会委员,著有长篇小说《家住武陵源》,长篇报告文学《乡村国是》《大战“疫”》《哑巴红军》《彩瓷帆影》等二十余部,在《人民文学》《中国作家》《当代》等刊物发表长中短篇报告文学200余万字。获第七届鲁迅文学奖、中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”特别奖、第二届“茅盾文学新人奖”等,系中宣部“宣传思想文化青年英才”。 欧阳伟,中国作家协会会员、湖南省报告文学学会名誉副会长;著有长篇小说《“主神”的毁灭》、长篇报告文学《独臂上将彭绍辉传奇》《中国核奇迹》《中国铀》《山村中国》《脊梁》等十余部,在《人民文学》《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中国作家》《中国报告文学》《啄木鸟》等报刊发表长中短篇报告文学100余万字;有多部作品获中宣部和中国作协“时代楷模”重点扶持作品、湖南省作协现实题材长篇创作工程扶持作品、湖南省委宣传部“庆祝建党百年”资助项目作品、湖南省作协和中国作协定点深入生活项目作品、国家出版基金资助作品。

车往大路走了 如果公路有记忆,那些从小路到大路,从沙石路到水泥路再到沥青路,从乡村公路到县道、省道再到高速公路的变化,定会让它刻骨铭心。如果公路有情感,那些岁月留下的印记,一闪而过的笑脸和重新长出的翅膀,定会让它神采飞扬。 当目光从历史深处走来,定格在某一个节点时,人们会不由得停下脚步,抚摩那尘封已久的往事,心潮澎湃。 往事并不遥远,仿佛就在昨天。 靠山吃山,靠水吃水,好似天经地义。那靠路吃路呢?没想到靠路吃路也有不灵的时候。为啥?因为路变了,一切都随之变了。 多少年来,路边摊、路边店、路边集市已经成为无数人生活中的一道风景。多少人正是从路边贩卖起步,摸爬滚打,几经沉浮,继而进入商海遨游的。 当然,有的人熬出了头,冲出重围,成为行业大佬;有的人熬白了头,却还在路边营生,艰难度日。这也没有什么对错,各有各的活法,各有各的命运,芸芸众生,生生不息。 说到路,最让人联想到的就是鲁迅先生说的那句话:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。” 靠路吃路,本来是没有问题的,自古以来,地球是人类赖以生存的唯一家园,路就是人类赖以生存的基础,是探索世界的前提和出发点。正所谓“没有路就是最宽的路”。 “从桐乡市区到杭州单程只需45 分钟,去一趟上海只需1 个多小时,这样的场景是以前从来没有想到过的。”有市民如是说。 人在变,路也在变,而且变得越来越快,越来越神奇。路在变,人也得变,变则通,不变则死。 中国有句俗话,山不转水转,水不转人转。桐乡人和杭白菊一样,含蓄内敛,韵味无穷。 对那些一直在路边营生的人来说,路就是他们的全部,甚至是他们生命的延伸。 要致富,先修路。对凤鸣街道的人来说,320 国道就是他们的致富路。320 国道是中国一条连接华东地区和西南地区的主干道,起点为上海,终点为云南瑞丽姐告口岸,全程3695 千米。途经上海、浙江、江西、湖南、贵州、云南6 个省(直辖市),这条路连通了桐乡与外面的世界,使得桐乡与杭州、苏州、上海三地形成了1 小时经济圈。 凤鸣街道有着得天独厚的区域优势,紧邻320 国道的天花荡,旧称天荒荡,为春秋时吴越古战场之一,交通十分便利。20 世纪七八十年代,桐乡全县公路里程仅110.35 千米。境内唯一与外界相连的三级公路就是杭枫公路。杭枫公路正是320 国道的前身,那时道路两侧多是低矮的农舍和成片的农田。 凤鸣街道人在320 国道边上做生意由来已久,主要售卖杭白菊和小桑苗。杭白菊和小桑苗伴随着他们成长,融进了他们的血脉。可惜的是好景不长,1998 年,桐乡第一条高速公路沪杭高速开通,那些曾经风风光光地从新农村村经过的大巴车不走320 国道了。 一天,一个过路司机随口说了一句:“我们下次就不再来这里了。”“不来这里?”邵坤元和吴荣千几乎是同一个反应,吴荣千问道,“为什么不来这里呀?你不开车了吗?”司机友善地笑了笑,说:“你们还不知道吧?高速公路开通了,我们走高速了,以后几乎所有车都会走高速那边了。” “啊—”吴荣千一惊,心想,这不是断了我们的财路吗?那时候,高速公路还是个新生事物。在此之前,邵坤元和吴荣千听说那边在修高速公路,也没当回事。高速公路是个啥样,谁也不知道,更没想到来得这么快。 邵坤元回过神来,赶紧打听起了高速公路的情况—高速公路双向6车道,限速上路。 那司机是个见多识广的人,与邵坤元和吴荣千也算是老熟人了。他给他们支了一招:“你们可以到高速公路服务区边上找个地方,照样卖菊花呀。” 真是一语点醒梦中人!吴荣千和邵坤元眼前一亮,对呀,天无绝人之路, 方不亮西方亮。只要有生意做,到哪儿不是做? 20 世纪七八十年代,桐乡人赶个集来回就要一整天。这不是杜撰,这是有史料记载的。我们翻看着《桐乡交通志》,一个个年份,一组组数字,一个个事件,记录的不仅是沪杭高速公路修建内容的纪实,更是桐乡民众对路的渴盼和深情。到了20 世纪末,高速公路建设热潮在浙江兴起,桐乡抓住了难得的发展机会。1993 年,桐乡建立沪杭高速公路桐乡市建设领导小组,1994 年。桐乡建立沪杭高速公路桐乡市建设指挥部,建设高速公路的大工程由此开展……听工程的亲历者介绍,这是桐乡第一次建设高速公路,没有经验可以借鉴,可谓是摸着石头过河。每一个工程背后都离不开“征迁”这个话题,桐乡可谓是举全民之力。 “拆掉安乐窝,修建黄金道”不是民间的口号,而是实实在在的行动。当时,桐乡高桥镇演教村一位徐姓农户,他家居住的房屋结构大气,外表美观,设施齐全,听说为修建高速公路需要拆迁他家的房屋时,他心疼得几天吃不下饭,最后还是甘愿牺牲个人利益,主动配合拆迁。很多村民对于高速公路的概念还很模糊,但当听说它将推动桐乡城市发展时,他们毫不犹豫地在同意书上签了字。另有高桥村6 组农户大公无私,修建高速公路并不涉及他们征迁用地,听说该村17 组农户需要拆迁,他们主动供地让17 组农户建造新房…… 当我们再次品读这些枯燥、琐碎的文字时,我们似乎能触摸到他们跳动的脉搏,从文字中感受到温度。 推荐一:浙商“四千”“两板”精神 浙江民营企业家们凭借“走尽千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”和“白天当老板、晚上睡地板”的“四千、两板”和一股开拓进取、敢为人先的“弄潮儿”精神,让“天下没有难做的生意”,书写一个又一个令人叹止的精彩传奇。 推荐二:高速公路发展和农村大变革 宏大叙事和底层叙事相结合的手法,全景式地记录了浙江桐乡人与服务区的传奇 故事。书稿文字流畅,架构清晰,通过时代人写时代事,可读性很强,启发性很 大。 推荐三:大时代背景下的个体故事 1983 年,连接桐乡和嘉兴的G320 国道开通,桐乡的农民顺势把土特产杭白菊拿到国道边叫卖,生意不错。但随着1998 年沪杭高速通车,大量车辆改走高速,国道边的生意每况愈下。为找出路,桐乡人转而进军少有人涉足的高速服务区市场,从卖杭白菊开始,开辟了更广阔的天地。 推荐四:浙江桐乡服务区产业升级 当传统经营模式面临严峻挑战,遭遇发展瓶颈,高速公路服务区人始终以“敢为天下先”的开拓精神、“四千精神”——走遍千山万水、吃尽千辛万苦、说尽千言万语、想尽千方百计和“事”不惊人死不休的韧劲,不断寻求突破,完成了高速公路服务区的一次次转型升级和蜕变;他们是服务区的开路先锋,敢于拼搏,勇于创新,善于经营,乐于奉献,闯出了一条摆脱贫困的新路子;他们是改革开放大潮中的奋斗者,谱写了“服务区人之乡”转变为“服务区产业之乡”的华彩乐章;他们始终把个人命运与国家命运紧紧地联系在一起,创造了乡村振兴的桐乡奇迹,也创造了高速公路服务区发展的中国奇迹。