出版社: 上海文化

原售价: 128.00

折扣价: 73.00

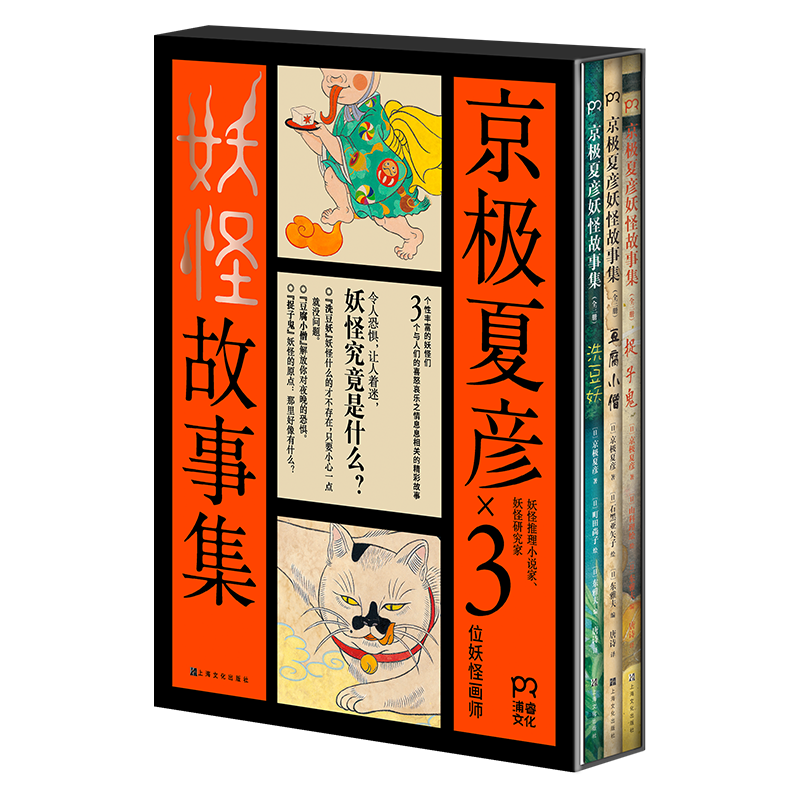

折扣购买: 京极夏彦妖怪故事集

ISBN: 9787553523606

(妖怪推理小说家、妖怪研究家京极夏彦联手3位妖怪画师,打造沉浸式妖怪绘本故事)【浦睿文化】 \\\\\\\"

\"王后的衣衫与习俗 吕底亚的统治家族最早可追溯至神话人物赫拉克勒斯,经过 22代的传承后到了坎道列斯的统治时代。坎道列斯特别喜欢他的妻子,认为他的王后是迄今为止世界上最漂亮的女人。一个王娶到了他所见过的最漂亮的女人并不令人惊奇,奇怪的是他接下来的做法。 坎道列斯有一个非常信任的护卫巨吉斯,他非常尊重坎道列斯。有一天,坎道列斯对巨吉斯说自己的王后是最好看的,巨吉斯回话说他相信是这样的。但坎道列斯说这还不够,耳听为虚眼见为实,巨吉斯只有亲眼看到王后的裸体才是真的相信王后是最美丽的。不得不说,这是一个非常奇怪的要求,坎道列斯的动机是什么呢?为什么要这么做呢?似乎是他有一个漂亮的女人,如果别人看不着,他就觉得自己没被认可一样。 巨吉斯听后连忙回绝,他非常惊恐地回复道:“主人,您给我的这个命令是多么的荒唐无礼。您竟然命我看王后的裸体!她一旦褪去了衣衫,就一并褪去了女人的羞耻感。先人们早就认识到哪些原则是高贵和善好的,其中的一个原则就是我们只去看那些属于我们的。就我而言,我完全相信您的王后是所有女人中最美丽的;我求您不要让我做任何违背习俗礼法的事情。” 在听到看王后裸体这个命令之后,巨吉斯大惊失色,表示这个命令太过荒唐,并给出了自己拒绝的理由。第一个理由,一个女人褪去了衣服,就是褪去了她的羞耻之心。第二个原因是我们每个人都要遵守一些原则,这些原则在非常长的时段都有用,其中的一个原则是σκοπ?ειν τιν? τ? ?ωυτο?,这里的 σκοπ?ειν(看)可以作两种解释:第一种理解是每一个人只能看属于自己的;第二种解释则是每个人都该着眼于自己的利益。根据第一种理解,王后是国王的,只有国王才有资格看,巨吉斯认为他不应该看;根据第二种理解,巨吉斯是着眼于自己的利益,最后选择了自己的利益而杀了国王。如果仅按照字面理解,那么第一种解释更为合理,这样一来,巨吉斯的两个理由总结起来就是,行事要遵循习俗礼法(nomos)。Nomos 是整部《历史》中非常重要的概念,这个词有几个意涵,包括法律、习俗,以及某种乐调等,在希罗多德生活的时代,nomos(法律、习俗)和 physis(自然)的关系是一个非常重要的理论命题,一直到柏拉图的对话里才有最终的理论总结,像《高尔吉亚》《理想国》和《法律篇》都对这一关进行了深入的讨论。这个问题可以先留在这里,继续回到巨吉斯的故事。 巨吉斯第一时间就表示反对,因为这个要求实在是荒唐,估计他也搞不清国王的葫芦里到底卖的是什么药。但是国王却似乎很真诚,接着就宽慰巨吉斯不用担心,这并非是对他的试探,而就是单纯地想让巨吉斯亲眼看看王后的裸体,然后认定王后果真是最美丽的女人。并且国王还向巨吉斯许诺,绝对不会让王后发现,为此国王还特意设计了偷窥的场景,即让巨吉斯躲在他们卧室的门后,并在王后背对他的时候神不知鬼不觉地溜出门。 巨吉斯拒绝国王的理由是害怕破坏习俗礼法,而坎道列斯根本没有接这个话茬儿。坎道列斯认为巨吉斯担心这是自己给他设下的圈套,或者害怕王后会惩罚他,于是从这个角度来打消巨吉斯的顾虑。所以,在坎道列斯眼中,习俗礼法根本不在他考虑之列。 那么巨吉斯到底是害怕他说的理由,还是怕被王后发现受到惩罚呢?无论如何,他意识到自己无法抗命,便根据坎道列斯的安排,偷偷藏在国王卧室门后,在王后褪去衣衫后看到了王后的裸体。但不巧的是,他在偷偷溜出门的时候还是被王后发现了。王后当时就意识到这是她丈夫的主意,并表现得很镇定,当作什么事都没有发生过。这时候希罗多德加了一句非常重要的评论:“在吕底亚人中间,在大部分异族人中间,即便是男人被别人看到了裸体都是一种极大的羞辱。”这句评论又提到了习俗。 到了第二天,王后把巨吉斯召到面前,给了巨吉斯两个选择:要么杀掉坎道列斯,娶了王后,成为吕底亚的国王;要么他自己被杀。王后给出的理由是,国王谋划了这一切,所以应该被杀死;而巨吉斯则看了王后的裸体,这是违背习俗的,杀了巨吉斯才能保证他以后不再盲目听从国王的命令,去看不该看的东西。如同当初听到坎道列斯的命令一样,巨吉斯也先是求王后不要强迫他二选一,见乞求无果后,他便如任何正常人一样选择了前一条道路,杀了坎道列斯,娶了王后,做了吕底亚的王。 这就是吕底亚统治家族权力转移的故事,看完这个近乎狗血剧情的宫廷故事后,我们必须严肃地追问:这个故事究竟在讲什么道理? 首先巨吉斯在抗拒坎道列斯的命令时说,当一个女人褪去了她的衣服,就是褪去了她的羞耻之心。偷看事件发生后,希罗多德评论说,在吕底亚以及在异族人那里,被看了裸体,哪怕对男人来说都是一种极大的羞辱。试问,巨吉斯知道这个习俗,国王难道会不知道吗?即便不知道,巨吉斯也大声地讲给国王听了。那么问题就转化为,国王坎道列斯既然知道这个习俗,为什么还让巨吉斯去看王后的裸体呢?我们可以把这个故事进行一定程度的抽象,即巨吉斯和国王都知道吕底亚有一些非常重要的习俗,但是国王逼迫巨吉斯去做违反习俗的事情。只不过故事里的这个习俗是和王后相关,实际上也可能是和任何习俗和法律相关。 同时,我们还可以做另外一个方向上的抽象追问,在这个故事中,国王下命令的对象是巨吉斯,但这个对象可以是任何人和任何事。坎道列斯是僭主,前面提到僭主是不以法律来统治的。法律是什么?比如第三讲中出场的梭伦(Solon),他之所以跑到吕底亚来,是因为他给雅典立了法,颁布了条文,把条文刻在碑上放到广场上给所有人看,结果很多人还是追问他的法是什么意思,他就周游列国了。法律就是让所有人都能知道的规范,而传统的贵族不再有自由裁量权,法律适用于平民,也适用于贵族。成文法的出现限制了贵族掌握司法的权力,而未成文法,也就是习俗,实际上是对既定共同体生活的无形束缚。习俗往往不是某一个王确立的,它是在历史中、在实践中形成的,它的起源可以不断追溯,甚至追溯到神那里。 但是,坎道列斯在这个故事里决定要挑战习俗。对于一个大王来说,在他的治下,他的命令就相当于法律。这件事表面上是他让巨吉斯去看王后的裸体,实际上是王在试图用自己的权力来挑战整个地区的传统习俗。他试图用自己的权力去颁布一个具有法律效力的命令, 这个命令挑战了这个王国原来的、更为长期的、所有人都要遵守的习俗。 那么既然王的权力在其所辖范围内是至高无上的,他有没有资格来挑战这个习俗呢?坎道列斯劝说巨吉斯时用的理由是王后发现不了这件事,意思就是他们既能违背这个习俗,但又不会有任何后果,即没人知道你做了这件事。这个逻辑后来在柏拉图版本的巨吉斯故事里 得到进一步的推进。在柏拉图《理想国》卷二中,柏拉图的兄弟格劳孔讲述了另一个版本的巨吉斯的故事。在这个版本中,巨吉斯是给国王放羊的牧者。有一天地震了,巨吉斯进入坍塌的地穴中发现一具巨人的尸体,尸体手上戴着一枚金戒指,巨吉斯取下戒指走出了地穴。 他戴上这个戒指并且摆弄它,发现一转戒指他就可以隐身,再一转又现身。试想,如果你有了这个戒指,你最想干什么?估计大部分人的脑海里都会闪过一堆邪恶的念头。巨吉斯也是普通人,他戴着戒指引诱了王后,杀了国王。格劳孔通过这个故事是想说明,人不去做不义的事情并非出于人格高尚,即并非人不想做坏事,而是人怕做坏事后受惩罚。格劳孔体悟到了人性之中很深的一些动力,你想做坏事而不得,只是因为你没有这个可以随时隐身又现身的戒指,即做坏事而不受惩罚的能力。 坎道列斯的逻辑也是一样的,他向巨吉斯保证,他偷看了也不会被王后发现。复盘整个故事,故事的每一个节点上其实都有其他选择。比如这个故事完全可以改为巨吉斯看了王后,却没有被发现,但是不可以,这个戏剧冲突必须出现,王的命令和传统的冲突必须出现。再有,王后发现了巨吉斯,她明明可以当晚质问坎道列斯到底要干什么,是为了侮辱她,还是要借此把巨吉斯除掉,但王后没有问,而是第二天直接把巨吉斯叫过来。按常理推断,王后如果要选择一个人的话,选择国王,让国王除掉巨吉斯是成本最低的。为什么王后当时就非常敏锐地判断这个事一定是坎道列斯安排的,而不是巨吉斯自己溜进来的呢?这些假设,是想说如果仔细琢磨,故事里的情节和人物活动很复杂。但是故事最后通向的结局是一定要把根本的道理给讲出来,要引导读者关注习俗的问题,就是国王坎道列斯想用自己的法去挑战整个共同体的习俗,结果付出了生命代价。 所以,这并不是一个炫耀自己老婆好看的故事,而是在讨论国王身为最高统治者,真的可以为所欲为吗?国王是否可以随心所欲地修改法律挑战习俗,而不会被惩罚?国王真的是整个范围内的最高的统治者而不受限制吗?坎道列斯的下场说明,至少在吕底亚并非如此。 在可见的权力和命令之上,还有传统习俗的强大力量在起约束作用。在故事里,这个习俗约束力量就是巨吉斯提到的,无论男人还是女人褪去衣服都是褪去了羞耻。王后要把王杀掉,是因为他违反了这个约束,羞耻大于王政。 在这一问题上,我们还可以进一步追问:在一个共同体内部,习俗有着强大的约束力量,那么在不同的共同体之间,有没有更高的习俗礼法?有没有更普世的礼法呢? 好比甜粽党、咸粽党的问题,也是习俗礼法带来的问题。如果一个人始终生活在南方,从不晓得粽子是甜的,那么也不会产生甜咸之争,人口流动便利之后,开始遇到不同的习俗,这个问题便变得尖锐起来。我们可以把甜咸党的习俗和法律推演到其他的层面,上到一个国家的制度组织,下到该穿汉服还是西装,背后的逻辑都是一样的,核心都是要回答究竟应该如何处理不同习俗的关系。希罗多德对此问题也有非常精心的处理,他讲了一个发生在波斯宫廷的故事。当时波斯的大王是大流士,他曾先后把治下的希腊人和印度人召到面前。大流士先问希腊人,给他多少钱,他愿意在父母死后把他们的尸体吃掉。希腊人说这个问题太可怕了,怎么能吃自己的父母呢?大流士继而又问印度人,给他多少钱,他愿意在父母死后把他们烧了。印度人说这要求太无礼了,父母死了就应该吃,怎么能烧呢?大流士统治了希腊又统治了印度的部落之后,发现不同群体对待死去的亲属的习俗是完全不一样的,双方都觉得对方的行为太野蛮了。希罗多德在讲完这个故事后,给出了著名的评论,即他同意品达的观点:“习俗礼法是万物的大王。” 我们可以追问,在甜咸党或希腊—印度习俗二者之上有没有一个更加普遍的标准答案呢?如果没有的话,是不是可以说人类的生活方式就是如此,即一旦生活在某个既定的共同体中,就应该按照既有的习俗生活,不应该去追求其他生活?此外,习俗真的是一成不变的 吗?在全球化日益深化的今天,我们仍然在面对这些问题,也仍然需要追问可能的答案。 回到希罗多德,为什么他在《历史》的开篇就讲这个宫廷秘闻?经过上面的解释,我们可以说,希罗多德通过坎道列斯逼巨吉斯去看王后的裸体这个故事,试图从全书的一开始就展现出他的总体关照,即在共同体的生活里,在人类的城邦和王朝的崛起、兴亡和衰落过程 之中,到底是什么因素起着根本性的作用?坎道列斯作为一个拥有巨大权力的王,为什么在这么一件小事上就翻船了呢?这是需要严肃解释的,背后肯定是有一些更深的和更加普遍的理论性问题。 随着故事的展开,我们会发现希罗多德对这一主题的关照越来越明显。希罗多德的这一关照并非他自己的发明,而是他生活的时代的普遍议题。跟希罗多德关系甚好的索福克勒斯的《安提戈涅》也是在处理类似的主题。俄狄浦斯在意识到自己的命运后自我流放离开了城邦,他把王位留给两个儿子,并安排他们轮流执政,结果厄忒俄克勒斯(Eteocles)干了一年不想干退位了,他兄弟波吕涅克斯(Polyneices)便去了其他城邦娶了公主,带兵回来打自己的城邦,两个兄弟在守城与攻城战中同归于尽。之后他们的舅舅克瑞翁(Creon)当了王,克瑞翁宣布带外邦的兵来攻打自己城邦的波吕涅克斯不能够被安葬,而保卫城邦的厄忒俄克勒斯将被厚葬。这兄弟俩的妹妹安提戈涅就跟国王说,他们都是她的哥哥,都要好好安葬。因为城邦有条不成文的法律,亲属都要埋葬,不能抛尸荒野,任禽兽啄食。 当一个人带着外邦人攻打自己的城邦并战死,这样的人值得埋葬吗?克瑞翁说,城邦的敌人就是我的敌人,城邦的朋友就是我的朋友,只有城邦安全了,我们才能交朋友。安提戈涅则坚决反对,认为她生下来是去爱人的,而不是去恨人,并且她遵循的是古老的未成文 法,克瑞翁的命令是暂时的,而神的法则是永恒的,所以她坚决要安葬她的哥哥。这就是《安提戈涅》版本的习俗—法律冲突的由来。安提戈涅和坎道列斯的故事都在讲,当王个人的意志与传统的习俗发生对抗的时候,就会产生冲突。这种冲突在坎道列斯的故事里,最终是习俗获胜了。在波斯的记述中,希罗多德对这个主题的处理更加复杂,我们留待后面再详细论述。 2. 梭伦论幸福 公元前 553 年,雅典著名的立法者梭伦游历到吕底亚首都萨迪斯(Sardis),和克洛伊索斯讨论了一个重要的议题:幸福。 梭伦当时刚为雅典立法完毕,雅典人发誓要按照这法律治理 10 年的时间。因担心自己在城邦里会使得法律有变更或被废止,梭伦便云游四方,去过埃及,之后来到萨迪斯拜访克洛伊索斯。梭伦是古希腊著名的政治家和智慧之人,他的这次立法在雅典历史上非常重要。在梭伦立法前,雅典陷入严重的内部危机,特别体现为贫富冲突,很多雅典人因为欠债失去人身自由。梭伦创设了一系列法律,颁布解负令,尽可能地调解了贵族与平民的利益冲突,将雅典的坏秩序(dysnomia)恢复为良好秩序(eunomia)。梭伦还创设了影响深远的制度,如四百人大会和陪审法庭等,提升了平民在城邦中的权力,梭伦改革因此也被后人视为雅典民主制度的肇始。 公元前 553 年,完成立法大业的梭伦来到繁华的萨迪斯。克洛伊索斯接待梭伦并安排他住在自己的王宫中,还让仆从带梭伦去参观他那装满金银珠宝的仓库。参观完宝库之后,克洛伊索斯问梭伦:雅典的客人啊,我们听说过很多关于你的智慧,以及关于你出于求知和考察外部世界的愿望而周游四方的事情。因此,我也很想问你,在你所见过的人当中,你认为谁是最富有 / 幸福 的?克洛伊索斯在这里使用的词是 olbios,这个词在《历史》中也多次出现,很多时候表示“富有”的意思,所以克洛伊索斯的问题也可能是“你见过的人里面,谁最富有”。也可以解读为,在克洛伊索斯看来,“幸福”和“富有”是同义词,或者说“富有”是“幸福”最核心的意涵。克洛伊索斯让梭伦看过他的宝库之后再问这个问题,潜台词就是期待梭伦回答说:“大王你是我见过最幸福的人。”但是,梭伦并没有迎合克洛伊索斯,而是给出了一个令人意外的答案:“噢,大王呀,是雅典人泰鲁斯(Tellus)。” 克洛伊索斯大为不解,继而追问为何这个人是最幸福的。不仅克洛伊索斯没听过这个人,如果不是希罗多德记下这个故事,我们永远也不会知道雅典曾经有个名为泰鲁斯的人,并且他还被富有智慧的梭伦认为是世界上最幸福的人。这个人究竟是何方神圣?梭伦给出了具体的说明。 第一,泰鲁斯出生在一个繁盛的城邦——雅典。 第二,泰鲁斯有杰出的儿子,儿子又给他生了孙子,所有的孙子也都成长起来。 第三,泰鲁斯一生过得也不错,像普通人那样有一定的财产。 第四,泰鲁斯死得很荣耀和高贵。他是为城邦打仗而死的,在雅典和埃琉西斯交战时战死沙场。雅典人为他举行了国葬,给了他极高的荣誉。 这四点简要总结就是“生得伟大,死得光荣”,如果再加一句就是“子孙绵长”。泰鲁斯作为梭伦眼中最幸福的人,实际上并不是什么非凡的人物,他既非史诗中的英雄,也非政治家或者大智大慧之人,就连资产也是普通水平,总体而言就是一位普普通通的雅典公民。 再进一步仔细考察,会发现在梭伦的描述中,泰鲁斯和幸福相关的每一个要素都和雅典城邦有关,他的幸福切实践行了“我和我的雅典”须臾不可分离。第一条基本是靠好运气,因为人的出生地和出生时间是无法选择的,城邦的繁盛则是依赖时间和空间的机运组合。希罗多德说过,没有哪个人或城邦可以永葆繁盛,所以,能够出生并生活在一个繁盛的城邦很大程度上是基于好运。具体到雅典,雅典并非始终处于良好的秩序中,而泰鲁斯的一生恰好赶上了好时候。梭伦将繁盛的城邦作为第一个因素也说明了个人的幸福是要安顿在所生活的共同体之内的,如果没有这个机运,人似乎就很难幸福。我们也可合理地推想,站在梭伦对面的克洛伊索斯听到这一条之后,他一定会在心里暗暗窃喜:“我最符合这一条,在我的治下,吕底亚的实力达到顶点,我的帝国极为繁盛。” 第二条看起来特别符合中国人的传统价值观,即“子孙绵长”。在雅典城邦中,优秀的后代不仅仅意味着家庭的传承,更重要的是公民的传承。在第四条可以看到,子孙绵长并不是为了“养儿防老”或为家族“开枝散叶”,泰鲁斯生养了优秀的儿子,又有健康成长的孙辈,实际上是说他在持续不断地为城邦养育公民后代。所以,第二条也是与城邦的公共生活紧密联系在一起的。克洛伊索斯听到这一点后会作何感想呢?克洛伊索斯有两个儿子,其中一个有先天残疾,是个聋哑儿,另一个则非常优秀,但在梭伦离开后不久意外身亡。从这第二条来看,克洛伊索斯并不比泰鲁斯幸福。 第三条是泰鲁斯一生过得不错,但并非大富大贵,而是拥有平均的资财,用今天的话说,应该是中产阶级的小康生活。在这方面,克洛伊索斯肯定会觉得自己比泰鲁斯更幸福,因为他是繁盛帝国的统治者,拥有无尽的财富,直到和梭伦对话的时候,他过得都是很富足的。 泰鲁斯人生的最后不是寿终正寝,而是为城邦献,战死疆场。在最核心的人生关键点上,生与死都和城邦紧紧绑定在一起。在牺牲之后,雅典还为阵亡的战士举行了国葬,并授予了极高荣誉,这是对他的牺牲的肯定,也是对他与城邦关系的盖棺褒奖。关于这一条,克洛伊索斯目前还无法进行比照,因为很明显,他还处在自己的壮年期,并不会考虑死亡。 通过比照,可以很清楚地看到,除了最后一条外,克洛伊索斯并不会觉得自己比泰鲁斯差多少,甚至在有些方面他要远远胜过泰鲁斯。所以克洛伊索斯很不甘心,他追问梭伦,除了泰鲁斯,谁是第二 幸福的人呢?潜台词是:“这下该轮到我了吧!” 梭伦又说不,又说了两个人的名字,这两个人更没听说过了。梭伦说是阿尔戈斯城邦的兄弟俩:克列奥比斯(Cleobis)和比托(Bito)。阿尔戈斯是个强大的城邦,主要在平原地区,有丰沛的物产,和斯巴达在历史上有宿怨。在阿尔戈斯人关于赫拉女神的节庆里,这两兄弟的母亲一定要乘牛车赶赴神庙,但当时家里的牛还在田里。克列奥比斯和比托兄弟俩便把车轭放在肩头,自己拉着母亲前往。兄弟俩拉着母亲跑了 45 斯塔迪亚(大约 8.3 千米),直到神庙才停下来。全体来神庙朝拜的人都亲眼看到了他们的所作所为,大家都赞美这兄弟两人力量过人,并且还称赞这位母亲好福气,有这么优秀的一对儿子。这样一来,这一家三口在节庆上获得了众人的称赞,母亲因为众人的赞赏也很高兴,并祈求赫拉女神能把人所能享有的最高幸福赐予她的两个儿子。女神应允了这位母亲的祈求。结果,两个兄弟向女神献祭并进餐之后,就再也没有醒来,就在这里离开了人世。阿尔戈斯人认为他们俩是非常优秀的人物,就给他们塑了雕像,献给了德尔菲神庙。这就是梭伦眼中第二幸福的人。 与泰鲁斯相比,阿尔戈斯的这兄弟二人的幸福有很大的不同。泰鲁斯的幸福基本是和城邦绑定在一起,而阿尔戈斯这兄弟俩则主要是通过对母亲的服侍而得到荣誉。在这个故事里,赫拉女神应允这位母亲给她两个儿子最高幸福的方式就是让兄弟俩死在节庆和神庙——为什么人所能享受的至高幸福是立即的死亡呢? 再比照梭伦眼中的幸福的人,泰鲁斯与这兄弟俩的唯一共同点便是死得高贵。阿尔戈斯这兄弟俩更是如此,他们的一生过得如何以及是否有后代并不清楚,但在城邦公共的节庆上获得了邦民极高的赞誉后立即辞世,将二人的一生定格于此。所以,在梭伦看来,生的时候过得好自然很重要,但幸福的标准更依赖“死得光荣”。在人所追求的价值中,很多是自己可以直接获得的,但是有一个要依赖他人,这就是荣誉——只有别人或者共同体授予的才是真正的荣誉,没有人给自己颁发一个荣誉称号或者发给自己一朵小红花。所以,“死得光荣” 根本上是依赖他人对个体死亡的认知和判定。人固有一死,虽然是自己去死,但更是要为了他人的口碑而死,死得光荣恰恰是对活法的规定,根本上与幸福联系在一起。克洛伊索斯对梭伦的这两个例子非常不满,就连这两个早夭的年轻人都比他幸福。梭伦接下来说了一长段话来解释幸福的标准,特别是死亡为什么是衡量幸福的重要指标。 克洛伊索斯,你问我关于人的命运,我很清楚上天是多么嫉妒,多么爱给我们添麻烦。在一个人漫长的一生中,他可能会看到和遭受许多他非常厌恶的事情。如果把人的生命限定为 70 年,在这 70 年中,如果不算闰月的话,就是 25200天。但是,如果每隔一年加上一个闰月,使季节和历法能正确地吻合,那么,闰月是 35 个,这些月的日子是 1050 天;那么,七十年的所有日子加在一起,就是 26250 天。可以说,所有这些日子中,没有一个日子发生的事情会与另一天完全相同。因此,克洛伊索斯,人事都只是机运。现在如果要我说起你,我会说我看你很富有,是许多人的王。但我还不能回答你的问题,除非我知道你的生命得以善终。因为非常富有的人,并不比温饱之人更有福气,除非财富能眷顾他,使他拥有一切美好的事物,善终一生。许多有大财的人是不幸福的,许多没有大财的人是幸运的。非常富有的不幸之人比幸运的人只有两个优点,但幸运的人比富有但不幸的人多出许多优点。富有的人更有能力实现他的愿望,并有能力抵抗灾难风险,小康之人则并不具备这些优势。至于小康之人,他如果有好运,便能够在一开始就避免这些灾难和疾患,以及所有其他恶行,并能安享子女与自己的荣誉。如果这样的人除了这一切之外,还能顺利地结束他的生命, 那么他就是你们所要找的人,是值得称为幸福的人;但我们必须等到他死后,才称他为有福,否则他只是幸运,而不是幸福。没有哪个人能拥有所有这些好东西,就像没有哪一块土地能完全自给自足一样:它有一样东西,就会缺少另一样东西,最好的土地是拥有最多物产的那块土地;同样,没有一个人是完全自足的:他拥有一样东西,总会缺少另一样东西;但凡是持续拥有丰富物资的人,最后使他的生命也得到善终,这样的人啊,国王,我认为他就配得上这个称号。我们必须看每一件事的终了,看它将如何结束,因为有许多人,上天给了他们幸福的假象,然而随后却使他们彻底毁灭。 梭伦正面阐述了对幸福的看法,总结一下有以下三点:第一,人事处于流变之中,很大程度上依赖机运,而所谓机运就是人无法控制的。第二,一时大富大贵之人往往更不容易得到好运,拥有适度财富的人更容易得到好运。第三,只有善终那一刻才能判定一个人是否是幸福的,暂时的好日子只是运气好,而非真正的幸福。 梭伦在这段话中说上天会嫉妒人,特别是会给那些富有的人以假象,让他们误以为自己是幸福的。对这里的“上天”或“神”不宜作太过迷信的理解,在同时代的雅典悲剧中,也有很多故事情节描述人因僭越而招致神的惩罚,这些都可以用人性来解释。我们可以给出一个合理的解释,即人一旦富有了,或者拥有很大的权力,便会过度自信,产生越来越多的欲望,而欲望会带来自我摧毁的力量,财富和权力往往会促使他做出僭越之事,从而导致悲惨的命运。这是梭伦说有大财之人往往不得好运,而小康之人更容易拥有好运气的重要原因。这也呼应了 希罗多德关于城邦和人兴衰流变的看法。当一个城邦或者一个人达到繁盛顶点的时候,恰恰也是自我摧毁的开始。如果保持一个比较节制或者温和的状况,反而会有一些更好的运气。所以,梭伦并非完全强调命运的偶然性,也非预设一种完全的虚无主义态度,而是将幸福的重点放在财富之外的荣誉上面。这种理解在柏拉图和亚里士多德那里得到进一步发扬,比如在《政治学》第一卷,亚里士多德就明确区分了“活着”和“活得好”。在亚里士 多德看来,只为赚钱的生活永远停留在“活着”的层面,因为金钱和财富是无限的。“经济学”这个词来自于希腊语的“家政学”,家政学的意思是一个家长要维护整个家,让每个人有饭吃,打理好家产,这就够了。之后便应该追求“活得好”,而要活得好乃至获得最终的幸福,至少要过政治的生活,甚至沉思的生活。 所以,梭伦对克洛伊索斯说的这段话的真实含义是在告诫这位吕底亚的王,恰恰是因为克洛伊索斯目前拥有无尽的宝藏并处于权力的巅峰,他也就越不容易获得好运,越是容易结局悲惨而不得善终。听到梭伦这段幸福箴言,克洛伊索斯自然不会满意,直接就把梭伦打发走了,既没有给他赏金也没有给他任何赞美。克洛伊索斯本来满心欢喜地等待这位有智慧的贤士赞美一下他,结果却碰了一鼻子灰,甚至还被暗示自己不得善终。处于权力巅峰的克洛伊索斯哪里会想自己最终的结局是否高贵,而这恰好印证了梭伦的警告——不久之后,克洛伊索斯的命 运走向恰好证明了梭伦观点的效力。 ...... 我们再来看看梭伦的话。假设克洛伊索斯复述的梭伦的讲法,居鲁士的理解是对的,那么世界上没有一个永恒不变的范式能够确保国家长盛不衰。无论是王还是梭伦甚至全部希腊人,人类的所有的事物都是在变动的,都受机运的主宰。这样的一个人类图景是什么样的呢?我们活在这个世界上,自古至今总是想要找到一些能够在某一个共同体中活得幸福的方式,但是如果有一天有人告诉你,没有什么能够确保你永远活得好,那怎么办呢?不仅如此,希罗多德说,有些城邦原来是弱小的,繁盛了之后又衰落了。我们要质问希罗多德,如果没有一种制度 或者生活方式,能够让我们永远生活得很幸福,是不是还有一些模式,能够让我们从一个小的城邦变得强大起来?我们是不是可以探究使得城邦从繁盛走向衰亡的原因呢?找到衰亡原因后,是不是就可以避免呢?还是说这一切完全是不可控的,完全是机运? 所以我们如何理解希罗多德所说的人类的事物都是可变的,并且受机运的支配呢?这是彻底的虚无主义吗?意思是人再怎么努力也没用,一切都是机运?还是说,哪怕到了巅峰,如果能保持节制和不错的运气——你恰好能活得不错,死得不错——那还是能成为一个幸福的人?但是往往过大的权力和财富又会让人更快地走向衰落,那这个还是关乎机运吗?如果像克洛伊索斯这样,越是想要权力的扩张越是容易衰落的话,这又是一种必然性。 表面上看,梭伦给了一个清晰的表述,其实里头的玄机很多,越读越不好理解。人类的生活总是在变化之中,直到死才能知道最终的结局,这是第一点。第二点是越有钱有势的人,国王、将军、政治家等,不管是希腊人还是异族人,他们往往会忽视这个道理,导致越容易衰落,越容易不幸福。因为他们太信任自己所拥有的这些东西。这两条原则的关系是什么?有待我们再去体会。 \" \"一、想了解日本文化,就读京极夏彦 ○独立揭起妖怪推理大旗的当代名家 ○出书本本畅销,谁能抵抗京极夏彦的魅力 二、难得一见的体验型妖怪绘本,高度提炼的文字,色彩浓烈的绘画,和风浓郁的妖怪文化 ○日版呼声极高,大人小孩皆爱 ○精美插画富有艺术性,诱人沉浸入戏,当作画作亦有人气 沉浸式妖怪绘本故事,没有阅读门槛,无论文字还是图片都很诱人、易懂。每读一册都能熟悉一种“妖怪”,毫无阅读障碍! 三、日本妖怪文化在中国究竟有多火? 爆红手游IP《阴阳师》、口碑人气双收主机游戏系列《仁王》,提起日漫总会想起的《夏目友人帐》《犬夜叉》,近期大热的《咒术回战》……通过动漫、游戏等方式的传播,日本的妖怪文化现在已经成为吸引全世界关注的热门文化之一,尤其深得年轻人喜爱。认识百鬼夜行,从这里开始! \"