出版社: 上海文艺

原售价: 68.00

折扣价: 43.60

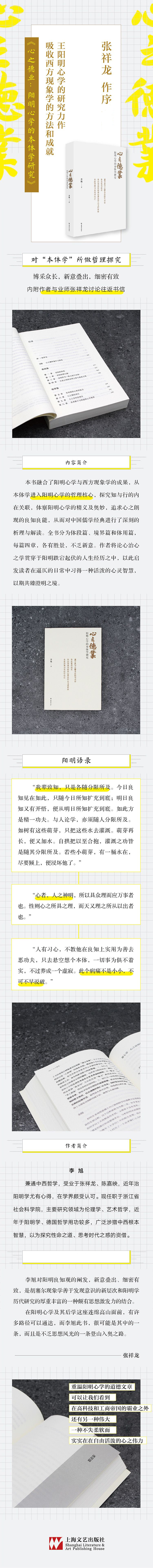

折扣购买: 心之德业——阳明心学的本体学研究

ISBN: 9787532180745

李旭,兼通中西哲学,受业于张祥龙、陈嘉映,近年治阳明学尤有心得,在学界颇受认可。现任职于浙江省社会科学院,主要研究领域为伦理学、艺术哲学,近年于阳明学、德国哲学用功较多,广泛涉猎中西根本智慧,以为探究性命之道、思考时代之惑的资借。

后记 阳明心学的研究于我而言是精神返乡之途的一段旅程,始料未及的是,这段旅程在我的学术著述生涯中却成了一个起点,眼下的这本书成了我出版的第一本书。我的硕士和博士论文研究题目都是海德格尔思想,从学科的专业划分来说,属于西方哲学,尽管问题意识来自自己的生命本身,来自对当下生活世界的关切。硕士毕业来杭州后,与杭州师范大学的许美平兄等友人一起张罗了读书会,陆陆续续读了一些儒家的经典,但谈不上系统深入的研究。大约在2013年前后,我开始读《传习录》,逐渐被阳明的思想与人格所吸引,然后又开始与以前的同事、现任教于宁波大学的邹建锋兄一起一字一句地读,越来越深地领会到了阳明学问鞭辟入里的思想况味,之前那些年对中国经典的零散研读也因此找到了可以贯通起来的着力点。在邹建锋兄的热情鼓励下,后来又申报了一个阳明学研究的浙江省规划课题,并参与了钱明老师主持的国家重大课题“阳明后学文献整理与研究”,点校了《北方王门集》中的杨东明部分。这样,算是走上了阳明学研究的路途,参加了一些阳明学的会议,写了几篇论文,收集起来一看,竟还隐约有可以成形的主题线索,可以连缀起来作为自己这些年研读阳明学的阶段性总结,其中或许也有千虑一得的自家所见,可以献芹于已经高度繁荣的阳明学研究界,作为学习求教的机会。于是有了眼前的这本书。 显而易见,拙著最主要的西学背景是现象学,特别是海德格尔的生存论现象学。这既是鄙人学术积累的前见使然,也是中西思想交汇的大因缘所致。在西方思想中,可以与儒家心学会通、比较的肯定不只是发端于二十世纪初的现象学,古希腊的灵魂理论、德意志的精神哲学、十九世纪以来的生命哲学、美国的实用主义,乃至现代心理学等等,都有可与儒家心学会通之处。但是在援西入儒的中西会通过程中,现象学确有其与儒家心学、特别是陆王心学相得益彰的独到意义。其中一个基本原因是,现象学首先不是一种心灵理论,而是回复、面对基源现象的操作方法,是悬搁判断、观念而面向事情本身的方法,这与儒家心学洗心退藏、默坐澄心的工夫论相映成趣,现象学的儒家心学研究首先是方法、工夫层面的,而不是观点、理论层面的。其次,现象学是欧洲近代认识论转向之后严格秉持本原之追问的哲学,同时也是隐含着行动取向的具终极关切之思,这在直追古希腊哲学源头的海德格尔思想中体现得最强烈。这种有始终条理的心灵学问与儒家务本而“止于至善”的圣人之学遥遥对峙,其蕴含生意的哲理对话方兴未艾。 在研读儒家经典、体认儒学的道路上,恩师北京大学张祥龙教授一直是引领我的榜样。张老师是国内较早以现象学的视野、方法解读中国古代智慧的学者,现象学在张老师那里不只是学术观点、方法,而是扎根基源生命经验的诚意、捕捉古圣贤思想几微的慧眼,老师以深具儒学精神血脉的方式呈现了一种学问与生命为一体的哲思。此次拙著出版请张老师作序,老师慷慨答应,认真细致地通读了全稿,指出了拙著的很多问题、不足,间有新意自得之处,也不吝夸许。这种恳切细致,大概是当今不少导师在论文指导时都难得有的。在对阳明心学的理解方面,我与张老师一开始有颇不一致的地方,包括张老师的序里面一些观点我也没能很好领会,但老师毫不介意,宽厚地容纳了我的疑惑、异议,并耐心细致地给以了解答(参本书附录二)。由老师的序而引发的论学通信、由此再一次获致的教诲,可以说是拙著出版得到的最大意外收获。 阳明心学是当今中国学界与民间社会的显学,学术层累颇为深厚,厚重独到的研究著作叠出,拙著只是已有研究基础上的粗浅“冒险”尝试。读者们很容易看出来,在援现象学入阳明心学研究方面,拙著较多受到了瑞士哲学家耿宁先生著作的影响。耿先生《人生第一等事——王阳明及其后学论“致良知”》一书中译本2014年出版,在阳明学研究界具有堪称奠定新范式的里程碑意义。其良知三层说的范式也在很大程度上笼罩了我近年的阳明学研究。当然,张祥龙先生的序言里面也指出了这一范式的成问题之处,为我辈指出了反思这一范式的一个端口。在耿先生之外,鄙人的阳明学研究还多有受惠于浙江省社科院哲学所钱明研究员、中山大学哲学系陈立胜教授等诸位师长,他们的为人与为学都是我学习的榜样。至于在观点、史料方面受到的众多长辈与同辈学人的启发与影响,略见于书中引用(或还有未引述的),难以一一枚举。浙江省社科院较为宽松的科研环境,使得愚钝如我者能不只十年地磨着最后也没能锋芒耀眼的钝剑,对此始终心怀感激。 近十年的阳明学研读中,除了与专业哲学界同仁的交流外,也与不少专业外同道朋友有过共同研读阳明心学的尝试。2018年的农历岁末,曾与友人风行兄、明境兄、傅荣兄、王阳兄、蔡银明兄、杨海锋兄、王海华兄等诸位连续三天共聚于杭州城西的栖霞艺墅,围炉共读阳明晚年的《大学问》,伴着烤红薯的香气一同品味阳明心学的温情与智慧,这些朋友有从温州和余姚等地赶过来的,他们对阳明心学的热诚不输于好多专业研究人士,学识、体会中也颇有真切可贵之处,我从与他们的交往中获益良多。2020年的国庆节,我们一帮朋友共聚于华东师范大学哲学系方旭东教授桐庐山间的安仁精舍,会读《传习录》中的《答陆澄书》,读书之余酒歌自娱,虽未必得甚解,而不乏讲习之乐。可惜,由于我本人愿力不足、时间精力也有限,阳明学讲读的活动没能日常化。在阳明心学的定期研习方面,宁波的甬上阳明学社等民间团体展现出了极强的活力。阳明心学在当今民间社会的活力表明了,以其易简通透的品质,陆王心学可以成为儒家性命之学在当代复兴的一眼活泉,给匆忙而隔膜的现代城市生活以滋润和启迪。穿越各种成功学的喧嚣,良知之光确然能给人身心以安稳与快乐。 阳明的良知心学既是让人尽心知性而修己的学问,也是让人觉知发现人性光辉的学问,这其中包括身边亲友与家人的光泽。父母的养育之恩无疑是我们信任良知最深厚的渊源,而无以为报的愧疚则是人子良心难以释怀的震动。明儒罗近溪说:“只目下思父母生我千万辛苦,而未能报得分毫,父母望我千万高远,而未能做得分毫,自然心中悲怆,情难自已……”(《明儒学案》下,第789 页)于我心何止戚戚焉。不仅仅是对我们子女的爱,而且父母作为普通百姓在不经意的言行中表现出来的素朴同情心、正义感,每每让我觉得阳明所讲“良知之在人心,无间于圣愚,天下古今之所同也”,是何等的真实不虚。象山曾有言“虽不识一字,亦须还我堂堂地做个人”,在母亲身上我见证了这句话的分量。母亲虽然基本不识字,更没有读过什么经书,但却深明事理,天生一股“有理走遍天下”的自信与勇气,“良心”、“明理”的话头经常出现在母亲的话里,从中也透出一些消息——理学家的民间教化遗泽乡间百姓,源远流长,其生命力实远甚现代的各种意识形态标语。这份良知的勇气在幼时给了我们兄妹以庇护与熏陶,如今仍给我鼓舞与信心。在此我也要感谢妻子朱振宇和岳父母,妻子性情大方率真,从不以世俗的标准催促我,让我由着性子慢吞吞地做着“无用”之学,在各个方面给予我宽厚的支持。还有犬女李思聪,很大程度上,正是她自幼不时冒出的灵机“妙语”——从中可见阳明所言人皆有之的“天植灵根”——让我从曾经的经验主义者转变成了“先验主义者”。惟愿进入初中阶段的女儿与她的同龄人一道,在应试竞争的压力中、在逃避不了机械机心的人间世中能始终存有天机,长葆性灵良知的真乐。 拙稿在修改过程中让友人风行兄与王海华兄阅过,二位提出了不少宝贵中肯的意见,指出了一些字句的问题,在此致谢。最后,还要特别感谢责任编辑肖海鸥女士、李若兰女士,凭借二位高效负责的工作,本书才能顺利及时出版。 鄙人才疏学浅,于阳明心学浸润未深,书中所论得自文字解悟者多,出自躬行心得者远不足,即便文字解悟,错漏粗疏之处肯定也不少,恳请方家批评指正。 作品看点 1、李旭对阳明良知观的阐发,新意叠出、细密有致,是胡塞尔现象学善于发现意识的新层次和阳明学历代研究的厚重丰富的一种颇有思想激发力的结合。 在阳明心学及其后学这座连绵高山面前,有许多路径可以通达,而李旭此书,很可能是其中的一条,而且是不乏思想风光的一条登山入奧之路。 ——张祥龙 2、重温阳明心学的道德文章,可以让我们看到在高科技和工商帝国的霸业之外还有另一种伟大,一种不失柔软而实实在在自由活泼的心之伟力。——李旭