出版社: 江苏凤凰科学技术出版社 / 江苏凤凰美术出版社

原售价: 168.00

折扣价: 100.80

折扣购买: 大运河画传

ISBN: 9787571324100

全国政协文化文史和学习委员会:中国人民政治协商会议第十三届全国委员会设置的专门委员会,其主要职责是组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规,就文化艺术文史问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系文化艺术文史界委员反映社情民意。 中国文化遗产研究院:中华人民共和国国家文物局直属的文化遗产保护科学技术研究机构,主要开展国家文化遗产资源的调查、登录工作;承担文化遗产科学的基础研究、专项研究,开展文化遗产保护应用技术研究,推广科学技术研究成果;承担国家重要文化遗产保护规划编制、维修及展示方案设计;开展文化遗产保护科学技术的国际合作、学术交流和教育培训工作等。 刘曙光(执行主编):中国博物馆协会理事长。1982年1月毕业于郑州大学历史学系考古专业,1986年6月毕业于北京大学历史学系(秦汉史)。曾任中国文化遗产研究院院长、国家文物局副局长。

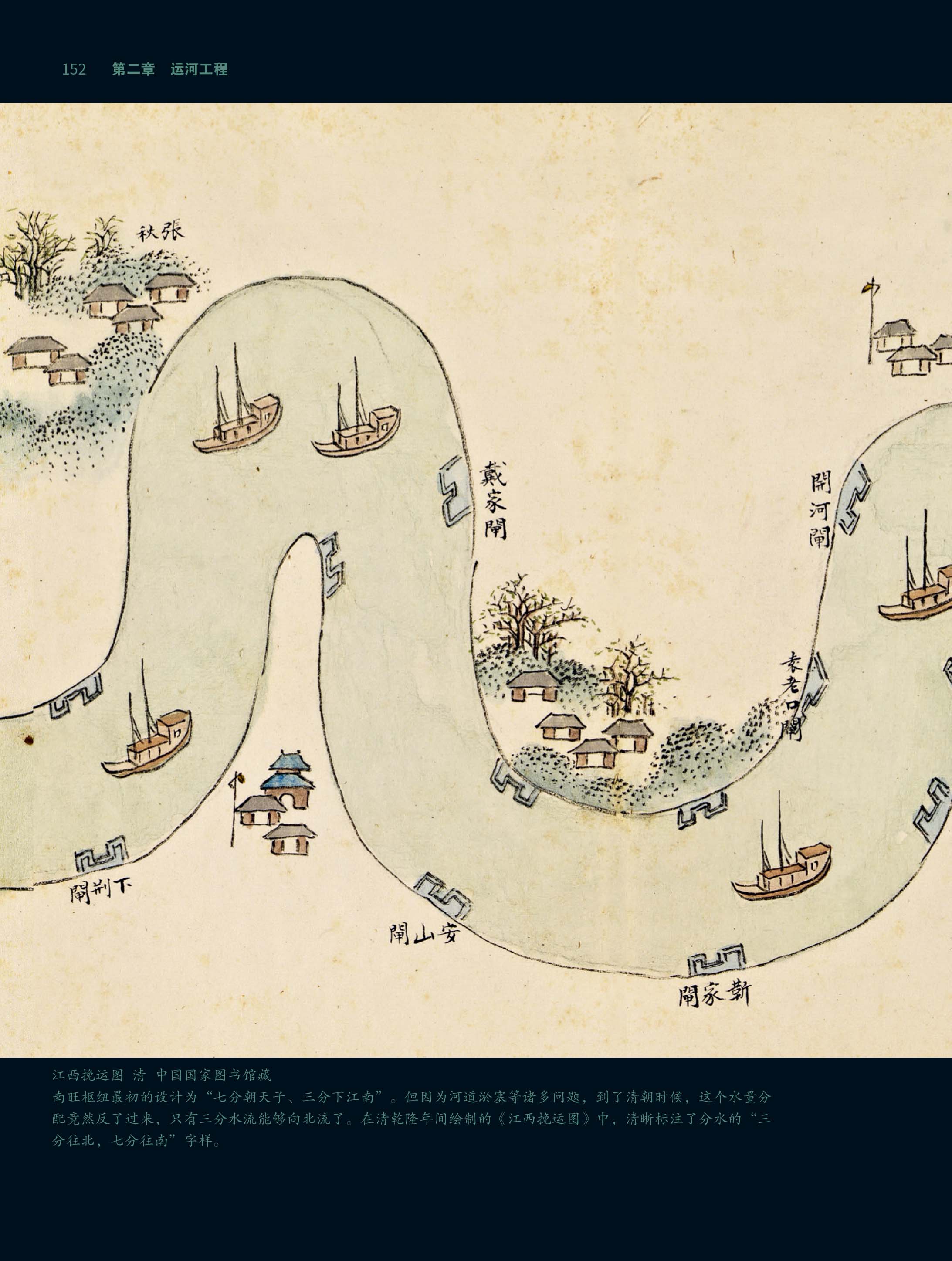

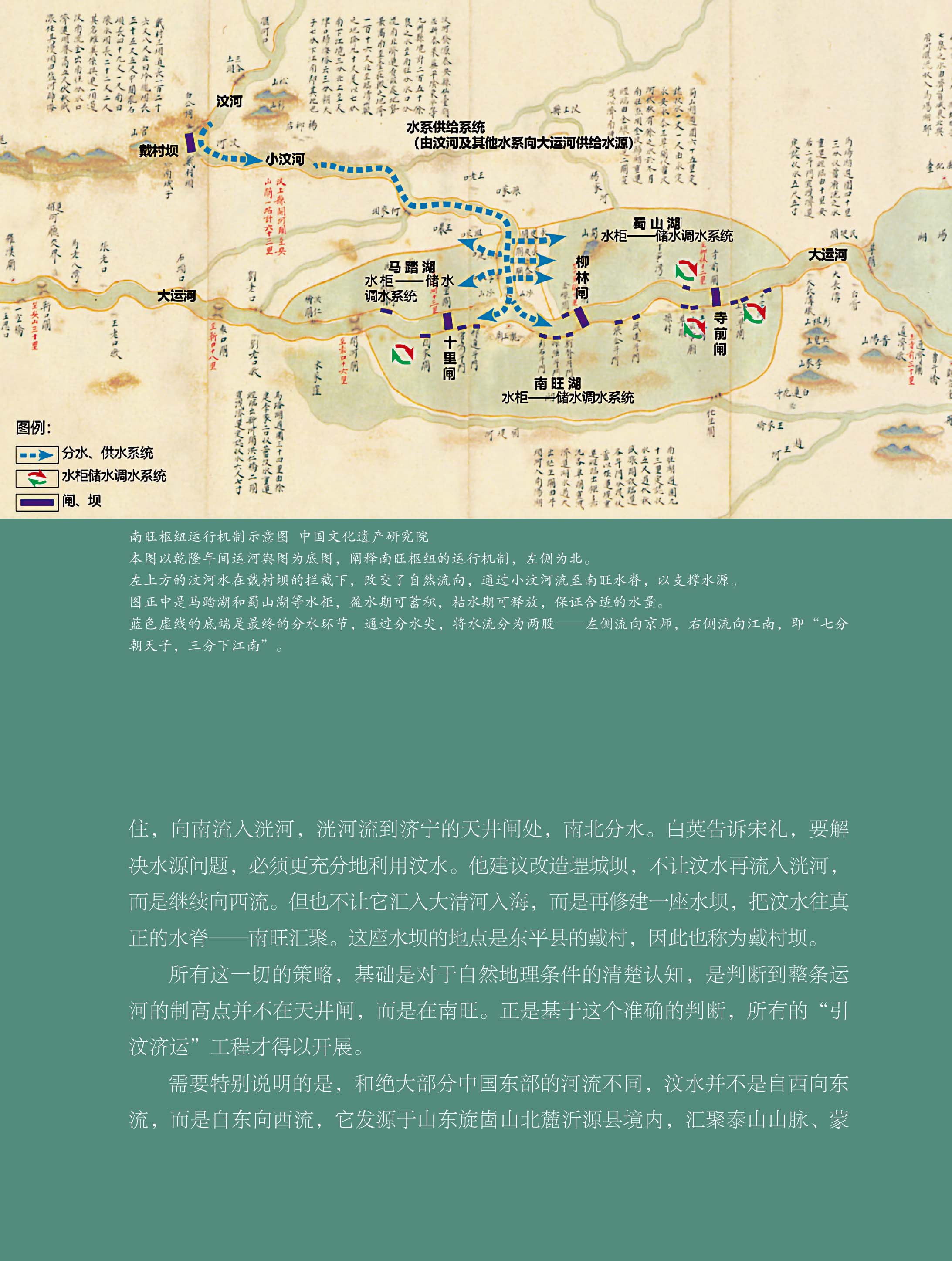

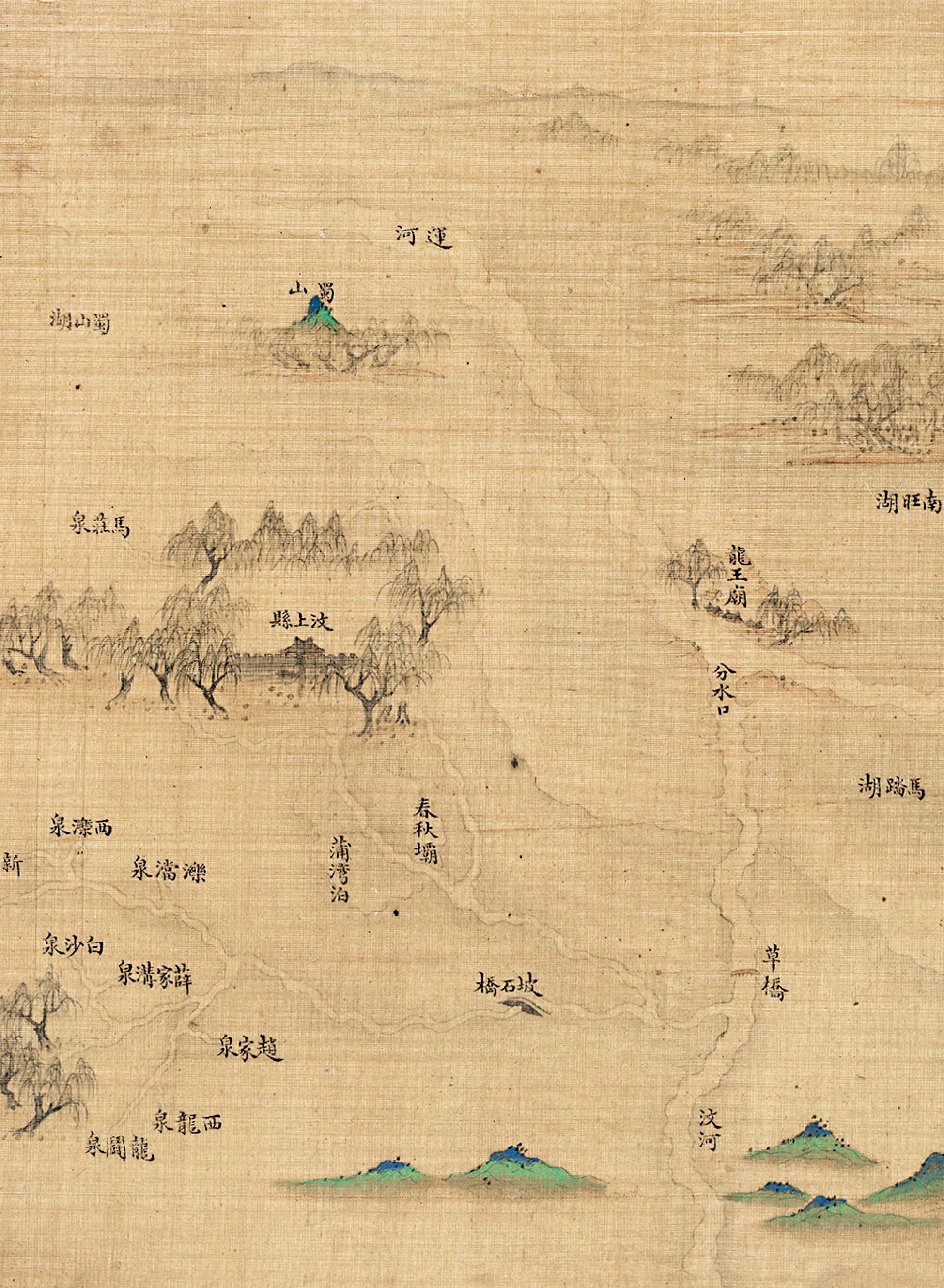

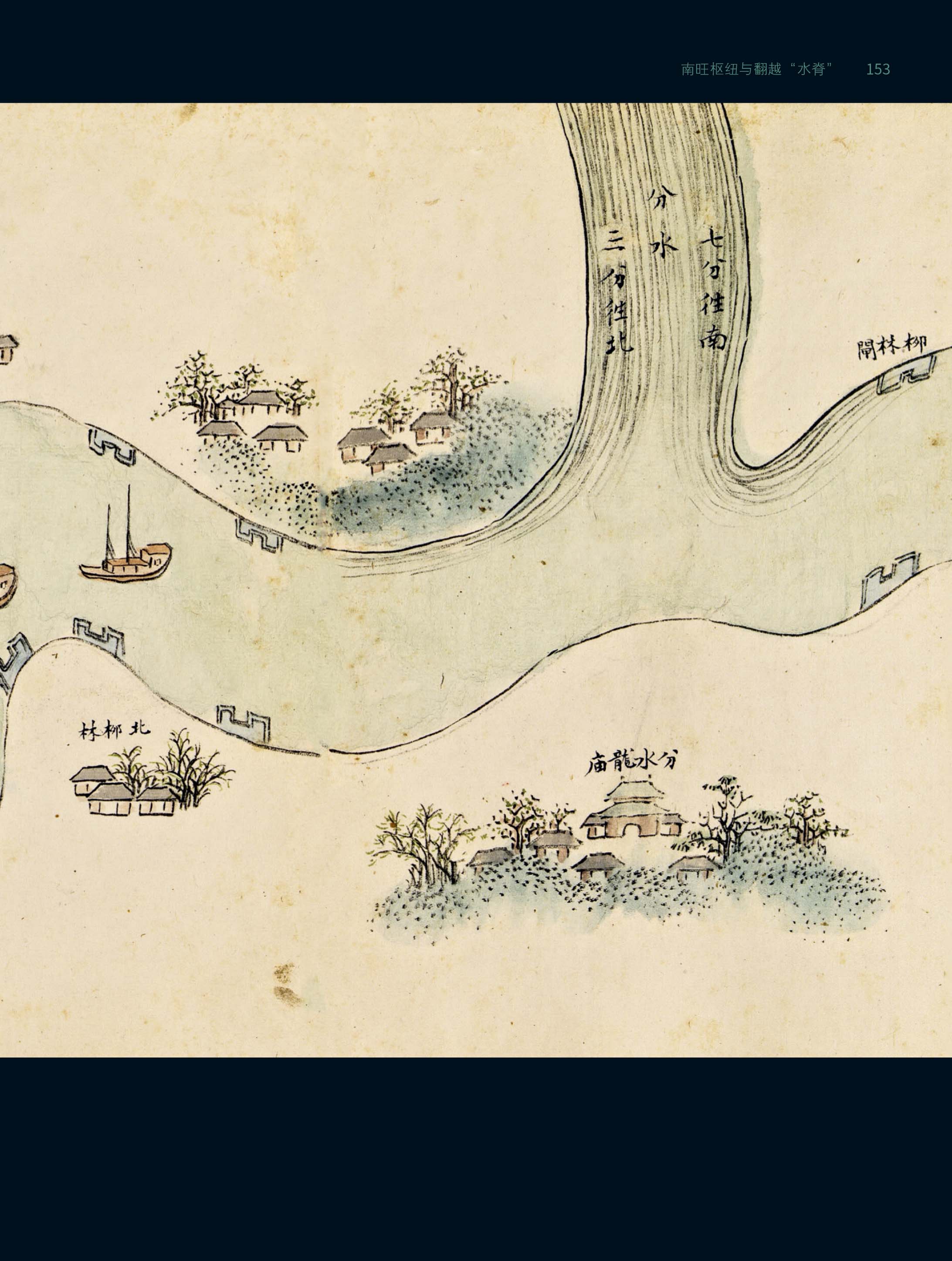

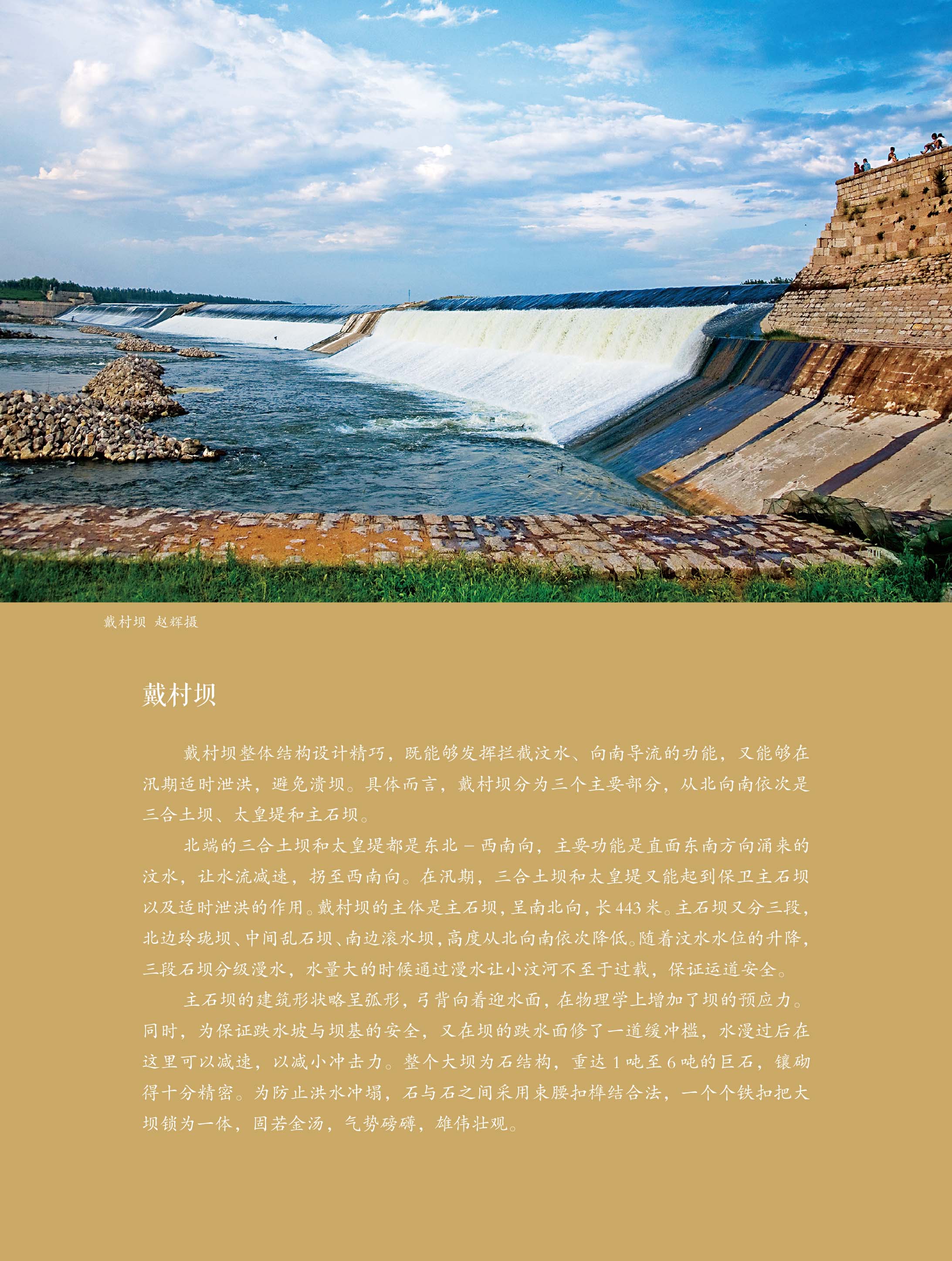

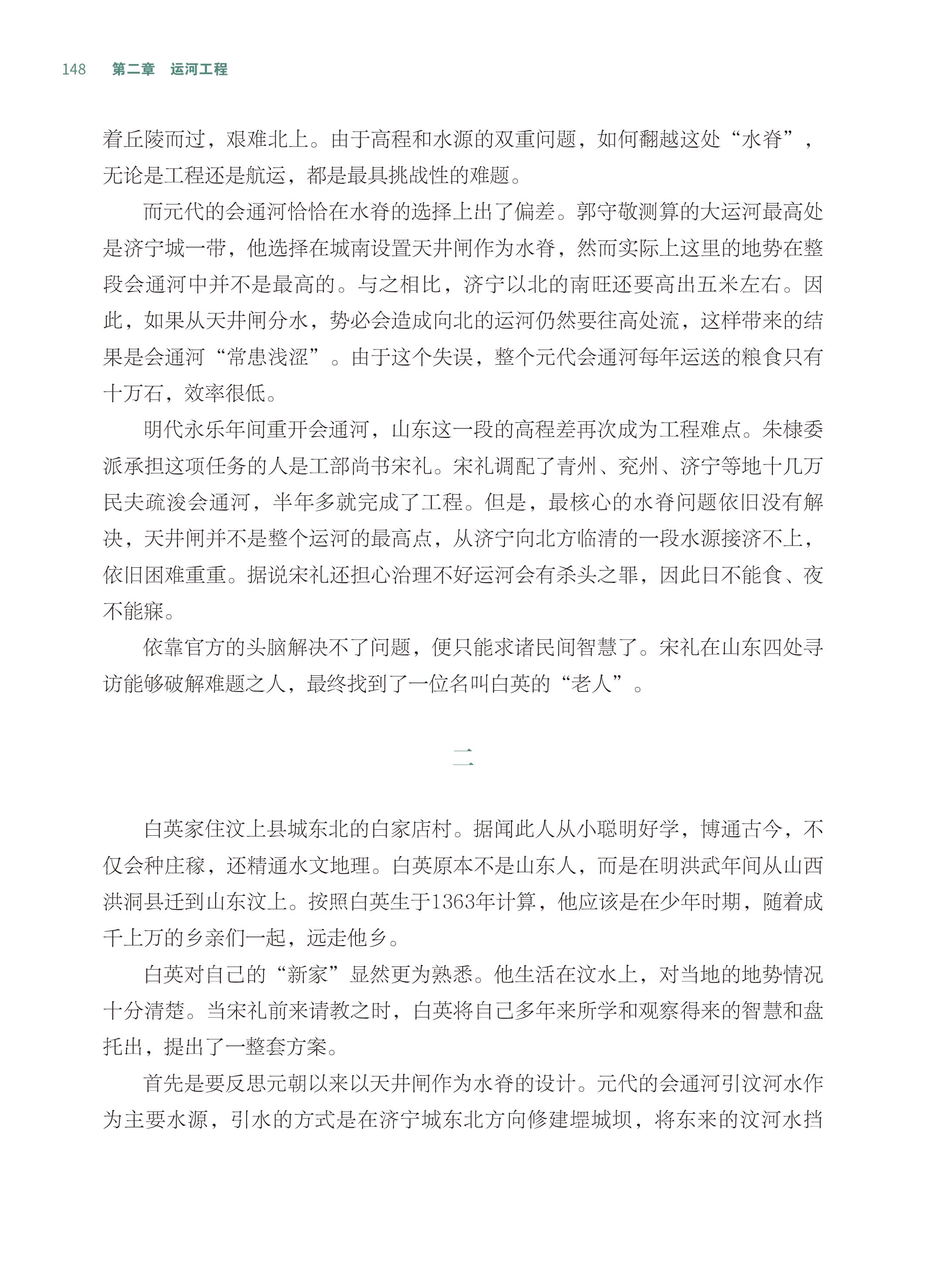

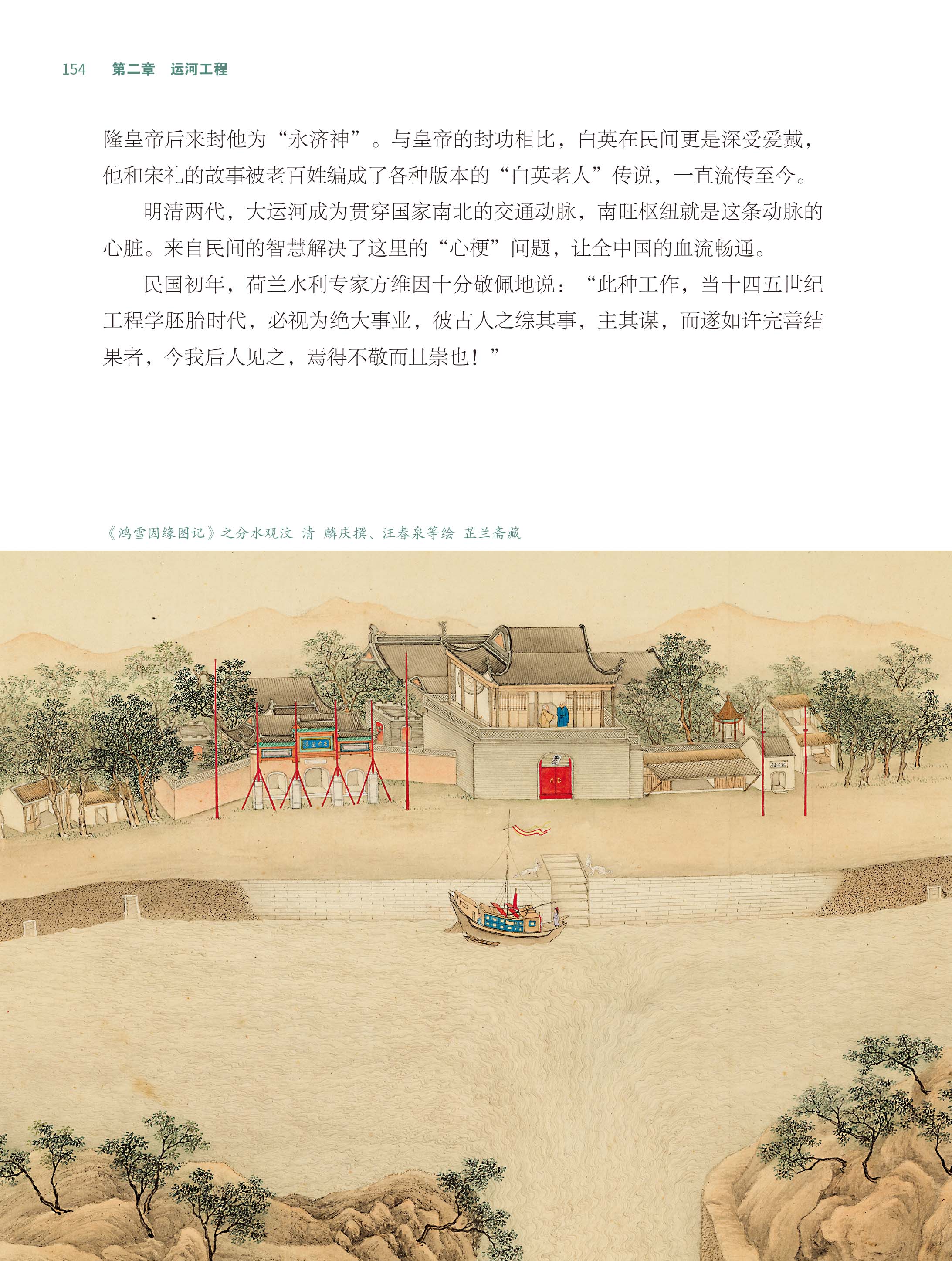

在线试读 南旺枢纽与翻越“水脊” 南旺枢纽使大运河得以翻越水脊,运河之水 从此“七分朝天子,三分下江南”。这一工程杰 作得以实现,依靠的主要是来自民间的智慧。 清朝末年,曾参与过治水的麟庆,把自己的身世和经历用图画的形式记录下来,起名《鸿雪因缘图记》。其中有一幅画面中是这样的场景:画面下方涌来汩汩水流,正面对着的是一座庙宇。水流在庙宇前分为两支,一支向左,一支向右。一艘漕船驶过庙前,自右向左缓缓行进。 麟庆将这幅图起名为“分水观汶”,在画家的笔下,汶水的丝丝波纹犹如接到了指令一样,很有秩序地分为两股。不过,让运河之水在这里变得如此“听话”,其实是很费了一番周折的。 一 元代“裁弯取直”后,运河沿线最艰难的段落之一,是要穿越鲁西地区的丘陵。因为各种造山运动的影响,山东丘陵地带海拔为650~800米。在这片丘陵的最西端,大运河几乎是擦着丘陵而过,艰难北上。由于高程和水源的双重问题,如何翻越这处“水脊”,无论是工程还是航运,都是最具挑战性的难题。 而元代的会通河恰恰在水脊的选择上出了偏差。郭守敬测算的大运河最高处是济宁城一带,他选择在城南设置天井闸作为水脊,然而实际上这里的地势在整段会通河中并不是最高的。与之相比,济宁以北的南旺还要高出五米左右。因此,如果从天井闸分水,势必会造成向北的运河仍然要往高处流,这样带来的结果是会通河“常患浅涩”。由于这个失误,整个元代会通河每年运送的粮食只有十万石,效率很低。 明代永乐年间重开会通河,山东这一段的高程差再次成为工程难点。朱棣委派承担这项任务的人是工部尚书宋礼。宋礼调配了青州、兖州、济宁等地十几万民夫疏浚会通河,半年多就完成了工程。但是,最核心的水脊问题依旧没有解决,天井闸并不是整个运河的最高点,从济宁向北方临清的一段水源接济不上,依旧困难重重。据说宋礼还担心治理不好运河会有杀头之罪,因此日不能食、夜不能寐。 依靠官方的头脑解决不了问题,便只能求诸民间智慧了。宋礼在山东四处寻 访能够破解难题之人,最终找到了一位名叫白英的“老人”。 二 白英家住汶上县城东北的白家店村。据闻此人从小聪明好学,博通古今,不仅会种庄稼,还精通水文地理。白英原本不是山东人,而是在明洪武年间从山西洪洞县迁到山东汶上。按照白英生于1363年计算,他应该是在少年时期,随着成千上万的乡亲们一起,远走他乡。 白英对自己的“新家”显然更为熟悉。他生活在汶水上,对当地的地势情况十分清楚。当宋礼前来请教之时,白英将自己多年来所学和观察得来的智慧和盘托出,提出了一整套方案。 首先是要反思元朝以来以天井闸作为水脊的设计。元代的会通河引汶河水作为主要水源,引水的方式是在济宁城东北方向修建堽城坝,将东来的汶河水挡住,向南流入洸河,洸河流到济宁的天井闸处,南北分水。白英告诉宋礼,要解决水源问题,必须更充分地利用汶水。他建议改造堽城坝,不让汶水再流入洸河,而是继续向西流。但也不让它汇入大清河入海,而是再修建一座水坝,把汶水往真正的水脊—南旺汇聚。这座水坝的地点是东平县的戴村,因此也称为戴村坝。 所有这一切的策略,基础是对于自然地理条件的清楚认知,是判断到整条运河的制高点并不在天井闸,而是在南旺。正是基于这个准确的判断,所有的“引汶济运”工程才得以开展。 需要特别说明的是,和绝大部分中国东部的河流不同,汶水并不是自西向东流,而是自东向西流,它发源于山东旋崮山北麓沂源县境内,汇聚泰山山脉、蒙山支脉的诸多水流,自东向西汇入大清河,然后北上入海。改建后的堽城坝拦住 了汶水向南的去路,让其继续西进,最终遇到戴村坝,从戴村坝再向西南,流向 南旺。 这一道从戴村坝“拐弯”的河渠被称作南旺引水渠,因为是出自汶河之水, 又称作小汶河。 三 复杂的“南旺枢纽”,至此走出了关键的第一步。不过,汶河之水抵达南旺 一带之后,才是工程的关键。 前文中曾提及,由于气候地理原因,华北冬天和夏天降水量迥异,汛期需要 防洪,冬春季则水源枯竭,需要在水源充足之时尽可能储水。于是,运河两岸利 用低洼地蓄积了若干湖泊,即“水柜”,比如蜀山湖、马踏湖、南旺湖等。在湖 泊出入口处设置斗门,汛期把斗门打开,把水放入水柜;旱季再把水柜里的储水 放出来,补充运河水源。 水源问题的最后一道关是如何调配南北水流。会通河以北的水资源远不如以 南充沛,因此必须让更多河水流向北方,以保证漕运能够顺利通向京城。按照白 英的设计,在小汶河进入会通河入口处的对岸修建一道300米长的石护坡,同时 设置一个鱼嘴形的分水尖,将三分之二的水引流向北,三分之一向南。民间流传 着一个说法,汶水“七分朝天子,三分下江南”,便是这个分水尖的作用。 为了控制水量,保证运行,南旺枢纽一共设置了38座水闸,安排专人看守, 每一节都严格调控水量。南来的船只一点一点通过水闸“爬坡”,再一点一点 “下坡”。为了确保水源充足,白英还指导在运河东侧挖掘了300余个山泉,扼 控泉水,汇入运河。 整个南旺枢纽的修建共征用了30万人,用9年时间完成。建成之后,南旺枢纽在 极大程度上解决了会通河这一段的运力问题,每年从东南运粮能够达到几百万石。 会通河的贯通让朱棣极为高兴,宋礼获得了极高的奖赏,白英却因为操劳过 度,进京复命时,在德州病故。永乐帝感念白英的功绩,封他为“功漕神”,乾隆皇帝后来封他为“永济神”。与皇帝的封功相比,白英在民间更是深受爱戴, 他和宋礼的故事被老百姓编成了各种版本的“白英老人”传说,一直流传至今。 明清两代,大运河成为贯穿国家南北的交通动脉,南旺枢纽就是这条动脉的 心脏。来自民间的智慧解决了这里的“心梗”问题,让全中国的血流畅通。 民国初年,荷兰水利专家方维因十分敬佩地说:“此种工作,当十四五世纪 工程学胚胎时代,必视为绝大事业,彼古人之综其事,主其谋,而遂如许完善结 果者,今我后人见之,焉得不敬而且崇也!” ………… ·本书是首部以大运河为题材的画传。作者精心选取了近300幅图画,从春秋战国到当代,贯穿运河的发展历史和运河社会的方方方面面。部分图片收藏于海内外文博科研和收藏机构,首次面世,极其珍贵。画传以生动的笔法、优美的图画为基本,以文字为线,以图画为珠,以线串画,图文并茂,让读者在轻松愉悦的阅读中,获得关于大运河的丰富视觉体验。 ·本书由中国文化遗产研究院承编。该院人才济济,是国内惟一一家全程参与了大运河申遗工作的国家级文物科研单位,曾牵头编制《中国大运河申报世界文化遗产文本》《中国大运河遗产管理规划》等文件,其对于大运河的历史文化有着深入和独到的研究。 ·本书从立项到编纂再到审稿,始终得到了全国政协文史委员会的指导和帮助,在其组织协调下,《大运河画传》编委会云集了全国运河研究领域的几十位专家学者,以确保本书的权威性。 ·本书由江苏凤凰科学技术出版社与江苏凤凰美术出版社联合出版。两家出版单位强强联合,优势互补,精益求精,保证了本书的品味和出版质量。