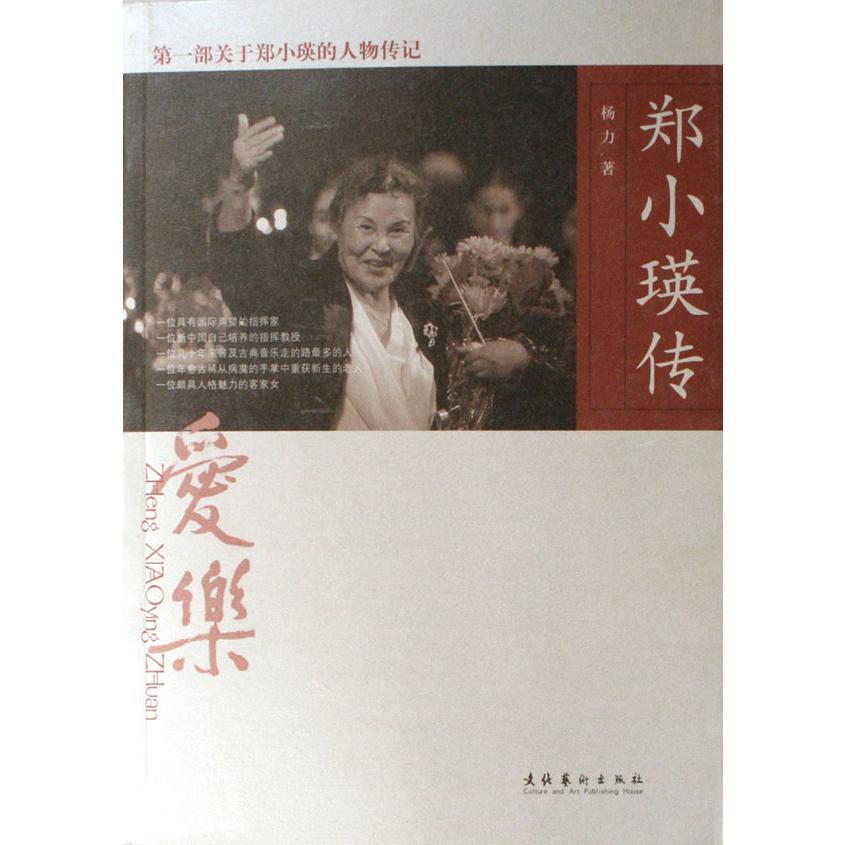

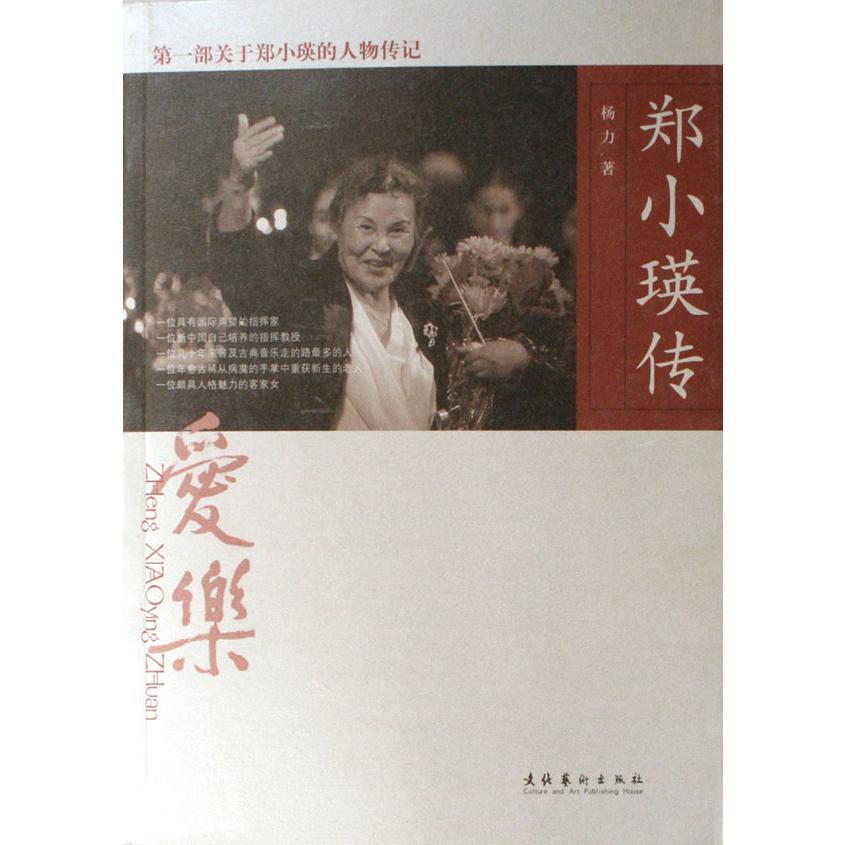

出版社: 文化艺术

原售价: 43.00

折扣价: 28.81

折扣购买: 郑小瑛传

ISBN: 7503930349

杨荔(原名杨力)1932年7月生于湖南长沙。抗日战争时期,就读于涪陵女子小学、江津国立九中及重庆清华中学。参加中国人民志愿军赴朝参战,1954年入上海复旦大学新闻系学习,任中国新闻社福建分社记者、厦门大学中文系教员。1979年后从事侨情调研工作,主编《福建地方志-华侨志》(国外卷),并任《华侨华人百科全书》(新闻卷)编委。著有《海外华文报业研究》、《东南亚的福建人》及随笔集《闽南掌故》、《旅澳散记》。1999年新闻特写《人民币在东南亚》获国务院新闻办、国际新闻学会颁发的国际新闻奖。2000年后致力于指挥家郑小瑛、陈佐湟,钢琴家傅聪、殷承宗等音乐家人物传记的写作,并入选年度最佳传记文学选集。

小瑛至今还记得小时候妈妈打她的事。到成都后,温嗣瑛想为抗战军人 家属办点好事,经她四处活动,得到了成都各界的支持,大家捐物、捐款、 捐设备,因陋就简,终于把军人家属组织起来,办起了“抗日出征家属妇女 工业院”。童年的小瑛对那些靠木梭来回流动就能把棉纱织成布匹的机器充 满了好奇,看起来拉梭子也并不太难,很想有机会自己也能试一试。有一天 ,她趁工人去吃饭时,偷偷爬上一部织毛巾机,嘁哩喀嚓摆弄开了,谁知那 梭子一点也不听话,她刚学着工人师傅的样子拉了几下,那经线纬线就在她 手里乱成了一团,小瑛只好放声求救。工人们听见叫喊声,连忙跑过来一看 ,一个个惊叫起来。闻声赶来的母亲,看到那些被搅成一团乱麻似的棉纱, 勃然大怒,二话没说,顺手抄起那根挑纱的竹板便朝小瑛打去。 “我从来没见过妈妈发这么大的脾气,也从来没挨过这么重的打,当时 真把我吓呆了,直到晚上,妈妈气消了,才揉着我那双被打红了的手掌对我 说,这些女工全靠这些机器养活……等稍大以后我才明白,妈妈是多么看重 这个她付出了心血的工厂,因为这正是她支援抗日工作的心血啊!”显然这 件事在儿时小瑛的心中留下了深深的烙印。 小学毕业后,父母送小瑛到已疏散到市郊的教会学校华美女中上学,他 们认为那个社会太复杂肮脏,教会女校环境比较单纯,至少国民党的势力进 不去,而最要紧的是又有了学习音乐的环境。华美女中在成都北门外25里处 崇义桥小镇附近的一林家祠堂里,因为离家远,只能住校,每逢放月假,虽 然家里给了她乘坐独轮鸡公车的车钱,小瑛总是把车钱省下来买零食,她更 喜欢打着赤脚穿上草鞋,跟在同学们的黄包车后面,踩着烂泥,一路小跑着 回家,这对从没离开过家庭怀抱又渴望自作主张的小瑛来说,是一种获得了 某种自由的满足和难得的体力锻炼。 小瑛入学后,每年都考全班的头两名,偶尔得个第三名都不敢面对严厉 的爸爸,因为他的要求是小瑛必须像当年的他一样,每年拿全班第一,即使 得到第一,还要不断与自己的成绩竞赛。小瑛却不是一个遵守纪律的好学生 ,除了数学、生物等必须依靠老师讲解的课程之外,她常常溜到校外黄灿灿 的油菜地里,或是飘逸着垂柳的小河边,在大自然的怀抱里,去享受那从远 处琴房里飘来的美妙音乐。小瑛有出色的好记性,历史地理、中英语文等需 要背诵记忆的课程,她临时开几个夜车,就能名列前茅。她高高大大、身体 健康、喜欢运动,篮排球都是校队主力,她开朗大方、嗓音清脆,学校演话 剧时,女扮男装的英俊小生当然就非她莫属了。而小瑛最喜欢的还是参加学 校唱诗班的活动,她的祖父虽然是基督教的传教士,但她的爸爸并不是虔诚 的教徒,他有时去做礼拜,只是为了喜欢那些好听的赞美诗,现在小瑛也喜 欢参加唱诗班,因为那里每个礼拜都能换唱新歌,那动听的和声更使她着迷 ,她唱的是给予和弦支持的、比较难唱的女低音声部,这对于喜欢在和声中 寻找乐趣的小瑛来说,是件很有意思的事,她第一次感受到了自己参加表演 的和声是那样优美、动听,何况自己又能继续向老师学钢琴了,这都使小瑛 格外高兴。那时学校里只有排放在祠堂过道里的三四架破旧钢琴,可是报名 学琴的学生就有近30人,每人每天只能派到半个小时,晚上还得在微弱的油 灯照明下练琴,但这点时间对于久别钢琴的小瑛来说格外宝贵,她专心学, 努力练,一年多后,在初中毕业典礼上,她很好地演奏了贝多芬的《悲怆》 奏鸣曲。那时有一个比她大两岁的好朋友张瑚给她介绍了许多俄罗斯作家的 著作:《悬崖》、《父与子》、《毁灭》、《战争与和平》等,加上时有所 闻的有关红军、红区的传言,进一步加深了小瑛在小学时期就接受的进步思 想影响。 小瑛姐妹俩都在郊区的华美女中念书。妹妹小维比小瑛小两岁半,小时 候因为体弱多病,小瑛在生活上处处体贴关照妹妹,也就成了她的保护人。 一天晚上,小维突然肚子疼得直抽搐,在床上翻来覆去哼哼,小瑛既心急又 难过,只得整夜守在妹妹床头,一边安慰她,一边轻轻给她按摩腹部。直到 第二天清早,小维的疼痛缓解了,小瑛才带妹妹去镇上的卫生院检查。医生 诊断可能是盲肠炎,建议马上进城复查。小瑛当机立断,立即给妹妹雇了一 台滑竿,自己跟在后面一路小跑了十多公里,把妹妹送回了家。妈妈大吃一 惊,赶忙把小维送进医院,立即为她动了手术。医生走出手术室才说,“好 险啊,病人的阑尾已经穿孔,再迟来一两个小时成为腹膜炎就没救了!”如 今已年过七旬的小维回忆起那次经历还感叹地说:“姐姐那年才15岁,竞有 那么大的魄力救了我,从那以后,我对她更加佩服了!直到今天,我仍然把 她视为楷模,她的成功正是她从小经受磨练的结果。” 1945年8月15日,日本鬼子投降了,这对于受尽磨难的全中国人民来说 ,是一个激动人心终生难忘的日子,原来疏散在外的学校纷纷迁回成都,小 瑛就转学到了离家较近的另一所教会办的华英女中,在献身女子教育的校长 郑元英的关心下,她也继续着钢琴学习,音乐老师成嘉祜在让郑小瑛担任男 主角的一部舞剧《狄安娜》中,第一次教小瑛在狄安娜的葬礼上,指挥大家 唱起了《马赛曲》。在她高中毕业时,除了拿到了毕业和优秀生的证书,同 时还获得了钢琴的高级证书,在毕业典礼上她演奏了肖邦的《圆舞曲》,从 她指间流淌出的小溪般欢快轻盈的琴声,给老师和同学们留下了难忘的印象 。这在40年代的中国还是不多见的。同时,她目睹社会的动乱,美军的肆意 横行,饥民进城抢米,民主学生运动此起彼伏,盗贼四起、民不聊生,热爱 正义、热爱国家的小瑛,自然站到了进步学生方面,因而,那年,她也曾帮 助“反美游行”的同学发送过传单,第一次背着父母,以行动表示了自己的 爱憎。 1947年小瑛高中毕业后,也面临着报考大学的选系问题。从幼儿园到中 学,凡教过小瑛的音乐老师都十分赞赏她的音乐天赋,但嗣瑛夫妇并不想把 女儿培养成职业的音乐家,他们让她俩从小学钢琴,只是为了作为新时代女 性必须具备较高的音乐文化艺术素养,他们希望女儿将来成为一名独立全面 、有教养的知识女性。而当时知识妇女就业的路子很窄,医生和工程师似乎 是优等女生最向往的前途,父母为女儿的未来商量来商量去,决定让她报考 当时最负盛名的北京协和医学院,学习成绩一贯优秀的小瑛也轻松地考上了 。按照当时规定,在上北京读“协和本科”之前,必须在其认定的几所教会 大学里先读三年生物系医预科,当时父母就为她选择了离上海较近的南京金 陵女子大学文理学院。 于是,全家决定搬回上海去。经过重庆时,小瑛去看望了小学的音乐老 师穆义清和已经成为他妻子的好友李铮惜。推开阴暗小屋的房门,小瑛透过 从门缝里照射进来的一缕阳光,只见铮惜目光呆滞地怀抱着一个婴儿坐在屋 角。一见小瑛来了,眼里闪露出一丝惊喜,但笑容很快便消失了,她闷声不 响,静静地听小瑛和穆老师说话。小瑛临走时,她搂着孩子只欠了欠身说了 一句,“唉,有钱的都走了……”小瑛看见了她眼里的泪光,可她能说什么 呢。她蹲下来,含泪搂了搂她和孩子,生怕自己会哭出声来,低着头快步走 出了小屋。穆老师送小瑛出来时告诉她,他们的大孩子刚刚病死,铮惜心情 不好,希望她不要介意。小瑛理解和同情童年好友的处境,怀着爱莫能助的 遗憾,离开了这两位感情最深的老师和同学。 P29-32