出版社: 九州

原售价: 158.00

折扣价: 101.20

折扣购买: 中国史通论

ISBN: 9787522506647

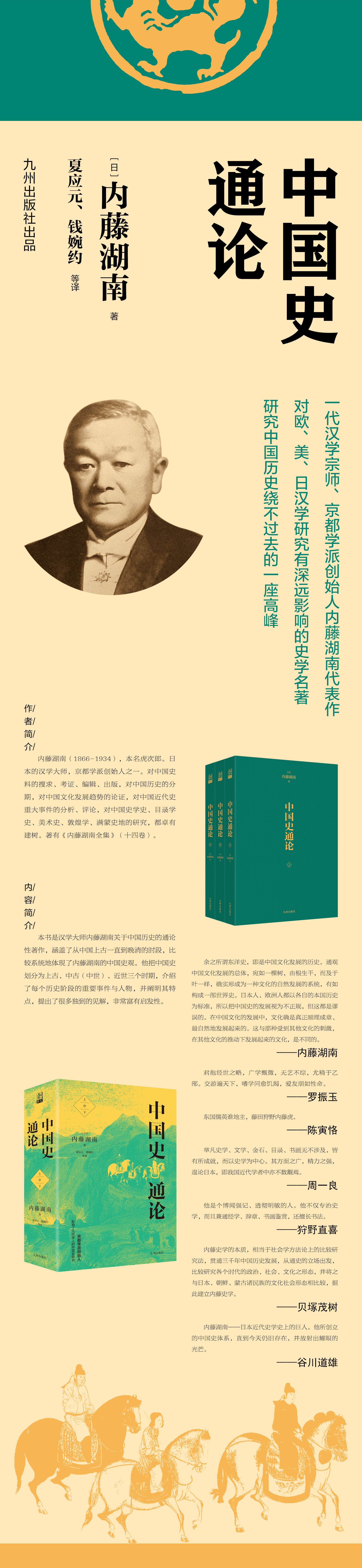

作者简介: 内藤湖南(1866—1934),本名虎次郎。日本著名历史学家,“内藤史学”的创始人,京都学派缔造者之一,也是日本中国史研究的开拓者之一。在中国学方面,研究范围十分广泛:从对中国稀见古籍史料的搜求、考证、编辑、出版,到对中国历史发展的时代划分,对中国文化发展趋势的论证,对中国近代史重大事件的分析、评论,以及在中国史学史、美术史、目录学史、敦煌学、满蒙史地等领域,也都卓有建树。在日本汉学界,内藤湖南享有“东洋史的巨擘”之美誉,他的思想和学术遗产还被列入“日本经典名著”和“日本思想家”的行列。他的主要著作被收入《内藤湖南全集》,共十四卷。 译者简介: 夏应元,1929年10月生,辽宁沈阳人。1953年毕业于北京大学历史系,留校任教,在周一良先生指导下从事亚洲史的教学与研究。1980年调中国社会科学院历史研究所工作。1988年评为研究员,曾任历史所中外关系史研究室主任、学术委员,担任过中国中外关系史学会会长。1994-2012年,在日本东京大学、早稻田大学讲学。著有《亚洲各国现代史讲义》上下册(合著)、《海上丝绸之路的友好使者?东洋篇》、《策彦周良入明史迹考察记及研究》、《汉文化论纲——兼述中朝、中日、中越文化交流》(合著)(获奖)等,编有《中日关系史资料汇编》、《中国的中日关系史研究》等,译著有羽仁五郎《日本人民史》(合译)。 钱婉约,江苏苏州人,北京大学博士毕业,现为北京语言大学教授、文学院院长。先后在武汉大学历史系、日本京都大学人文科学研究所、日本姬路独协大学文学部、澳门理工学院从事一年以上或多年的教学与科研工作。代表作有专著《内藤湖南的中国学》《从汉学到中国学——近代日本的中国研究》等。译著有内藤湖南等《中国访书记》、桑原隲藏《东洋史说苑》、石田干之助《长安之春》、吉川幸次郎《我的留学记》,主编有《中国文化的历史命运》《台港学者论中国文化》等。

中古贵族与中国文化的根本 九品中正法实施以后,晋初的社会如刘毅所说,是“上品无寒门,下品无势族”。这种状况逐渐促成了贵族的产生。衣冠之族皆为豪门望族,此外皆为庶人。这种贵族当时称作士人,士人究竟有多少,还不清楚。不过,沈约的《上疏》中称:“当今士人繁多略以万计”。这也许不是正确的数字,但可以想象数量是相当多的,这是南朝梁代的情况。自汉末开始,由于生活贵族化和门第传承的结果,延续下来的家族,其生活已带有向贵族转变的倾向。仲长统写过一篇《乐志论》,其中提到汉末受教育人的理想生活:家居有良田广宅,依山傍水。房屋周围有沟池环绕,并且种满竹林树木。房前有果园,有舟车,无需枉费徒步跋涉的辛劳。有使役,可以替代自己的劳动。供养双亲时有美味膳食。妻子儿女都不用劳动。朋友来聚会,有酒肴招待。逢良辰吉日祭先祖,就奉上猪羊牺牲。在属于自己的田园树林中悠闲地漫步游玩,戏清水,追凉风,钓游鲤,猎飞鸟,在自己的宅第中过着安闲的生活,生活在与得道的仙人一样的境遇中。与得道的贤哲达者们论道讲书,观察天地,评论古往今来的人物。悠闲风雅地弹着琴,逍遥自在地畅想人间的事。不受当时之责(即不出去担任工作),并且健康长寿。如果过上这样的生活,其心境可以凌霄汉,出宇宙之外,又何必羡慕出入帝王之门的人呢!以上就是普通有识阶层的标准的贵族生活,普通百姓是不可能达到的,然而当时的贵族却实现了这样的理想生活。 六朝时期对氏族的重视,在赵翼的《陔余丛考》中有详细的记述。贵族从一开始,其出世的方式就与众不同。在晋代,许多贵族在年轻时就成为散骑侍郎,还有的当上了秘书郎和著作郎,这已是常例。后两种官职是由会写作的人担任的。贵族最初就被任命为这种官职,证明他们是受过教育的。士人被任命的官职大致有九品,除此之外,小人担任的、可以称之为等外的官职,有七等。像上述那样的望族当然是与望族通婚,而不与卑贱者通婚。但是,即便是在当时,贵族的傲慢自负也未被认为是件好事。其中有些人虽身为贵族,但不依仗门阀,他们善待那些身份低的官吏,并亲身担任小官吏,以此为盛德。不过,大部分人因品位不同而官职也不同,特别是下品的家族,不敢争门第,即便有好的官职,也坚决辞而不受。刘宋时期,王俭出身名门,有学问,是当时的名人。王敬则的出身门第不高。两人同时就开府仪同之职时,有个人祝贺王俭说,今日可谓连璧。可是王俭却说,此意非也。王敬则听说此事后说,我过去是一名小官吏,现在侥幸与王俭一起被拜为三公,复有何憾乎。该书中还提到,有一个不是贵族的人,娶了一位由于犯了罪或是触犯了天子而家族败落的贵族的女儿,并把这门婚事视为很大的荣誉。要成为士人,并不取决于天子的命令或朝廷的制度,而是在无所限制的状态下,贵族各自尊崇自己的门第并决定哪个家族是贵族。所以,并不是什么人想加入就可以加入的。要成为贵族,必须得到贵族的许可。前面已提到过纪僧真到江敩家求情的例子。据说更为过分的是,有人去了贵族家,但主人既不搭话,也不招待,待来访者离去后,把他坐过的坐榻也拿去烧掉了。梁武帝时,侯景从北齐降梁,他是个很粗暴的人,却想当贵族。当他提出要同南朝的名门贵族王、谢两家联姻时,梁武帝回答说,王、谢家的门第太高了,你还是同再低一些的人家结亲吧。贵族家都编造了谱牒,以此来确定门第等级的高下。唐太宗做天子之时,曾对谱牒做过调查。博陵的崔氏是第一流的(崔氏有很多,但博陵的崔氏地位最高),太宗的门第是第三流的,这时候,所有门阀被分为九等,凡293姓,1654家。这些门第一直延续到了唐代。到了唐代,官吏的等级也有从平民中选拔的,但婚姻是按门阀的等级施行。太宗那样的一代英王,也曾设想过在一定程度上削弱门阀势力,不过实行起来并非那么容易。 要言之,在六朝时期,贵族成为中心,这是中国中世纪一切事物的根本。在它未发生变化和解体之前,就是中国的中世纪社会。这一贵族社会在唐代末期至五代之间,完全解体了。以上大致记述了到中国中世纪形成为止的历史,在这一贵族时代发生的各种文化现象,如经学、文学、艺术等等,都具备了这一时代的特征。这时期的文化成为中国文化的根本,今天的中国文化也是在这一基础之上建筑起来的。 贵族政治的崩溃 唐朝的灭亡即是贵族政治的崩溃。这样的结果,原因在于军队制度。不过,这不是出自太宗制定的府兵制度,而是另有其他原因。府兵制度衰败了,节度使即藩镇,在其领地建立自己的势力,不如数向朝廷纳税。造成武人的跋扈,是贵族政治崩溃的原因。起初,太宗采取府兵制,实行兵农一体的政策,有战事时招民为军。但是,要让这样的府兵有效地战斗,不是非凡的军事天才很难做到。 太宗本人是军事天才,还有很多其他人也是军事天才,所以,每有战事,就从百姓中征兵,甚至曾对高句丽进行了征伐。一旦战乱较为复杂,并由于防御夷狄入侵的需要,不能没有一支习惯军队生活的常备军。为此,从盛唐时期开始就建立了节度使制度。 这最初 由于防御夷狄入侵,后来为了平定内乱,使其拥有地方兵马的全权。从安禄山叛乱时开始,节度使制度渐渐固定下来。安禄山本来也是夷狄出身,由于在平定夷狄中有功当上节度使。安禄山叛乱,也非节度使不能平定。这次战乱持续很长时间,节度使率领的士兵长期处于战斗状态,变成了职业士兵,府兵制度被废除了。假如完成平叛任务后,立即罢免节度使,可能不会出现大问题,可事实并没有如此,这就使节度使在其领地统揽了兵权和财权。节度使一掌握财权,地方向朝廷纳税减少了。并且,在注重军事上的随机应变的机制下,任免所属部下文武官员的权力全都一任节度使处理,致使地方官吏和士兵几乎都成了节度使的家臣。所以,如节度使死亡,其部下不愿听从新来的官吏的指挥。如前任节度使的儿子有能力,就上奏朝廷允许其子继任;如无子,或有子却无能,常常上奏朝廷准许从其部下中挑选。在任命尚未下来这段时间里,暂时代理者叫作“留后”,朝廷有时在不得已的情况下,认可这个“留后”。这样一来,朝廷姑息政策越来越多,严重时,出现了地方官吏占有大片领地拒绝向朝廷纳税,以至于叛离朝廷,自封为帝的情况。 以上就是最后导致地方官僚独揽兵权以至财权的过程。频繁的战乱使权力渐渐下移,即下移到实际干事的人手里。军队跋扈至极,成为节度使后继人者,不是由于其实际能力强于他人,而是由于他能维护军队的利益,受到军队的拥戴,所以,用威力压服军队是做不到的。后任节度使如果与军队发生矛盾,轻者被赶走,重者遭杀害。唐朝末年,军队十分傲慢,甚至可以把文官出身的节度使视同玩物。曾有节度使与士兵同席喝酒,喝醉时拍着士兵的背给他唱歌的事。如果掌管军队的人没有全权,难以保障对军队的控制;即使有全权,如果能力不强,下属的势力也会不断膨胀。士兵不是来自贵族之家,贵族子弟不当兵,当兵的都是平民百姓家的人,造成平民得势。也就是说,节度使制度使唐代贵族政治从内部开始瓦解,实权最终转到士兵即平民出身的军人手里。 这样,节度使中也有从低阶层升上来的人了。这些节度使,不仅平民出身的人,即使朝廷任命的人,也在地方逐渐失去了以往的统治力。唐朝末期,节度使的人数增加了,而非常有势力的却变少了,加剧了地方上的分裂。有统一能力的人,自然就能统治广阔地域。由于这种统一力已经衰落,自然使地方分裂更为盛行。地方分裂的局势增强,割据的地方越来越多。地方上的费用比统一时需要量更大,士兵的饷额支出也大了,因而向朝廷纳的税渐渐减少,由三分之一变成四分之一。藩镇几乎成了独立的地方割据势力。士兵变得傲慢,而傲慢的士兵在实战中就成了没有战斗力的弱兵。这种涣散的状态即是造成唐末动乱的原因。 晚清的政治 由于地方官的无责任心,对政治上的事务从不尽心尽力,结果导致乾隆末年到嘉庆初年的白莲教起义。这是一种宗教迷信的民间暴乱,前后持续了九年不能平定。虽然这只是一个农民起义,没有什么了不起的,但由于地方官的无责任心,他们不是派兵去征讨起义军,而只想纠集、驱使地方上的人民去与起义军作战。从乾隆末年到嘉庆初年,骚乱持续了很长时间。地方上的人民期盼朝廷的军队,却迟迟不见平定叛乱,就自己起来保卫自己的土地,最后以自己的力量平定了这场大骚乱。由此,汉人产生了靠自己的力量维持地方秩序的想法。其次,有咸丰到同治的长发贼之乱,这时朝廷派来的军队也几乎不起作用,而平定他们的是曾国藩、胡林翼、左宗棠、李鸿章、彭玉麟等人。因为这些人率领了民间的义勇兵作战,所以平定了长期的骚乱。地方上的人民组织义勇兵,一开始只是为了保卫自己的家乡,曾国藩用它平定了太平天国之乱,证明了地方义勇兵作为民间力量,不仅可维护地方,还有平定其他地方骚乱的余力。 本来最初是义勇兵,后来任命特别的官吏专门管理,于是派往全国,守卫各个要地,而外交则由李鸿章承担,这样,清朝政府就把国家大事中的军事和外交权全部交给了汉人掌管,自己不加过问。当然也不能说完全不问,如西太后就是相当英明的人,保持着分的约束力,但李鸿章的意见对中央政府非常具有影响力,当然李鸿章也有不能按自己的想法左右中央政府的时候。但总之,在影响中央政府方面,满洲朝廷下的汉人是呈现出自己的实力来了。 到后来,先是对法国战败,接着败给日本,又有北清事变的大骚乱,终于显出土崩瓦解的态势。这时,清朝也先后出现改革的论凋,日清战争以后更盛。李鸿章在与外国人打交道中发现,外国人是不可信任的,就设法防御他们,但实际效果是失败了。因此,就不得不进行根本上的改革,康有为成为这种改革的先锋,随着改革的渐渐推进,发现改革是需要强大的经济后盾的。特别是像清朝这样一开始就有满汉二重机构的,现在又加上与外国的事务,这就必须在原来的政治机构之外又加上处理外国事务的机构,原来的政治机构并不废弃,又不得不多一个新的机构,这样就有了双重、三重的政治机构,这是非常需要钱的。据光绪十九年、二十年间的统计,中央政府的财政支出约在七八千万两, 到光绪末年、宣统时,没有三亿两无论如何不能进行正常的政治运作。这样庞大的财政开支,即使是在日本这样工业发达,又与外国有很多贸易往来的国家也会承受不了。不仅如此,还无节制地增长行政费,其他的事务就更无法进展,负担不了。 西太后死了,光绪帝死了,到了醇亲王时代,那些重要的大臣,即使是重用他们,也不能取得自己所期盼的成绩。大家都在时机好时就做点事,在有危难时就逃避,这样怎么行呢?所以,晚清的政治就渐渐成了一家一族的东西。这样,又促使它走向灭亡。清朝政治也可说是亲族政治,到处都是亲族担任。这样就只有一家一族承担责任。一旦出现大骚乱,这家族就像“平家”的没落一样,延续了二百数十年的清朝就不得不退位了。 一代汉学宗师、京都学派创始人内藤湖南代表作 对欧、美、日汉学研究有深远影响的史学名著 研究中国历史绕不过去的一座高峰