出版社: 四川科技

原售价: 88.00

折扣价: 52.00

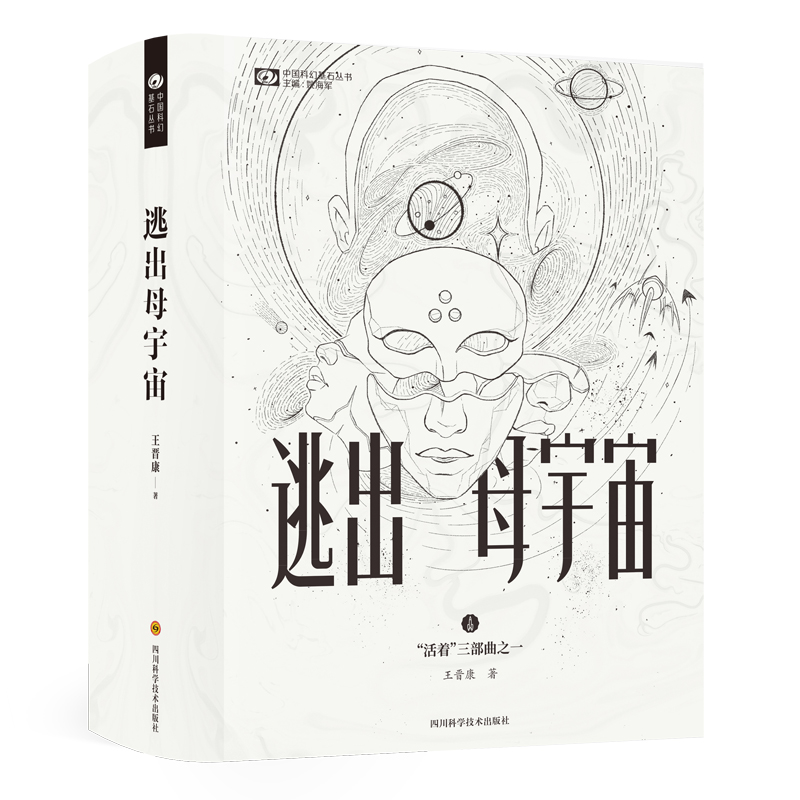

折扣购买: 逃出母宇宙(精)/活着三部曲/中国科幻基石丛书

ISBN: 9787572700675

王晋康 著名科幻作家,中国作家协会会员,中国科普作协会员,河南省作协会员,高级工程师。 1966年王晋康高中毕业后成为下乡知青,1978年考入西安交通大学动力二系,1982年毕业后进入石油二机集团,曾任该集团研究所副所长。 自1993年以来,王晋康笔耕不辍,发表和出版科幻小说近百篇(部),十六次荣获中国科幻银河奖,并获全球华语科幻星云奖终身成就奖和中国科幻银河奖终身成就奖。其代表作包括“活着”三部曲、“新人类”系列、《与吾同在》和《蚁生》等。

“生物进化史实际一直伴随着天文地质灾变。地球生物有六次大灭绝,基本可以肯定都与天地的灾变有关。历史上曾有人质疑‘灾变说’过于离奇,但考虑到天文或地质时间的漫长,‘灾变说’实际是‘均变说’,灾变才是宇宙中最正常的现象。比如,遍布月球的陨石坑就是一个很有说服力的凝固档案,表明偶然的灾变如何累加为正常的均变。如果再把视野放开一点,宇宙中频繁出现的新星爆炸、超新星爆炸、伽马暴、X射线暴、双星之间的吞食、星系之间的吞并、黑洞对周围天体的吞食,等等,这类宇观尺度的灾变更是不可抗拒的。这些灾变区域有没有生命或文明?没理由断定没有,那么这些生命或文明都已悄然灭绝于灾变。所以,人类遭遇到这场小型宇观尺度的天文灾变,其实是宇宙中的正常现象。咱们从感情上难以接受,只是因为,灾变之间的和平期虽然相对天文地质时间来说比较短暂,但相对人类寿命来说却足够漫长,这就造成了虚幻的安全感。” 她在讲述这些事实时语气非常冷静,唯其冷静,让听众心中寒透了。稍停她又补充道:“至于这场灾变是不是人为的,我觉得不必为它浪费时间。外星人灾难只适于科幻小说题材,而自然灾变才是实实在在的,人类必须面对的。”她可能觉得这番话对科幻作家不太礼貌,遂歉意地向康不名点点头,后者一笑了之。 会场中沉默良久,贺老长叹一声,“这几天我一直在想一句成语:杞人忧天。两千多年前的一位杞人总担心天会塌下来,于是他成了两千年以来的笑柄。实际上,他才是历史上真正的清醒者。”他挥挥手,“不说这些闲话了。大家说一说,如果詹翔说的属实,人类还有什么可以做的事。” 康不名立即说:“光照增加这事儿容易解决。科学家已经有了成熟的方案,在距地球一百五十万千米的太空,即日地引力系统的第一拉格朗日点,设置巨大的镜子来聚拢阳光,当时的设想是给缺少光照的地区,如西伯利亚,增加光照,现在把它改为反射镜就行了,它比聚光镜更容易实现。这能为人类争取几百年时间。另一个方案是移民火星,它离太阳远一点,同样能为人类争取几百年时间。当然,这只是治标不治本的权宜之计。” 停了停,他又补充道:“也能向天王星和海王星移民,那儿距太阳很遥远,大致为20个天文单位。当空间收缩导致距离大大减少后,那里的日照将大幅增加,也可能变得适宜人类居住。但我想了想,恐怕不行,这些冰巨星虽然被称为‘冰’,其地幔实际是水、氨、甲烷等在高压下形成的过热流体,一旦温度剧升,会立即变成撒旦的地狱。而且说到底,这只能争取到有限的时间,从长远看,人类还是得……”他顿了一下,“逃离。” 德里鹌:《逃出母宇宙》有着恢弘的科幻构想,也有着深沉的人文关怀。人对宇宙和未来的向往与恐惧,末日中的挣扎与救赎,在故事中展现得淋漓尽致。 冰棍:如果一个人被检查出癌症,不管怎样,他都会接受死亡,那如果检查出癌症的是整个世界、整个宇宙呢?我们作为智人,会如何选择?为何而活,如何而活?在本书中,不同的角色将以不同的方式,诠释他们各自的信念。