出版社: 中信

原售价: 168.00

折扣价: 109.20

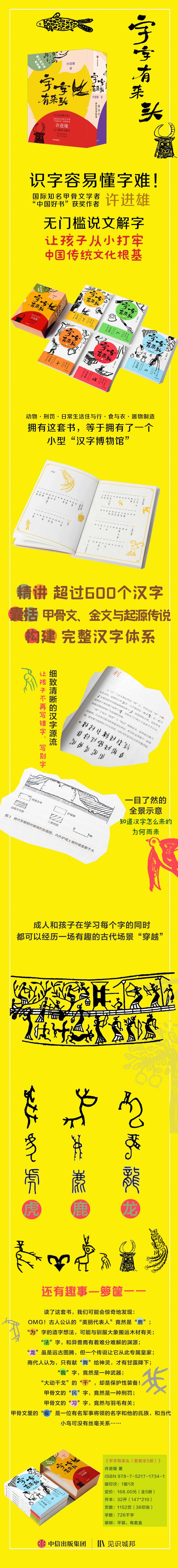

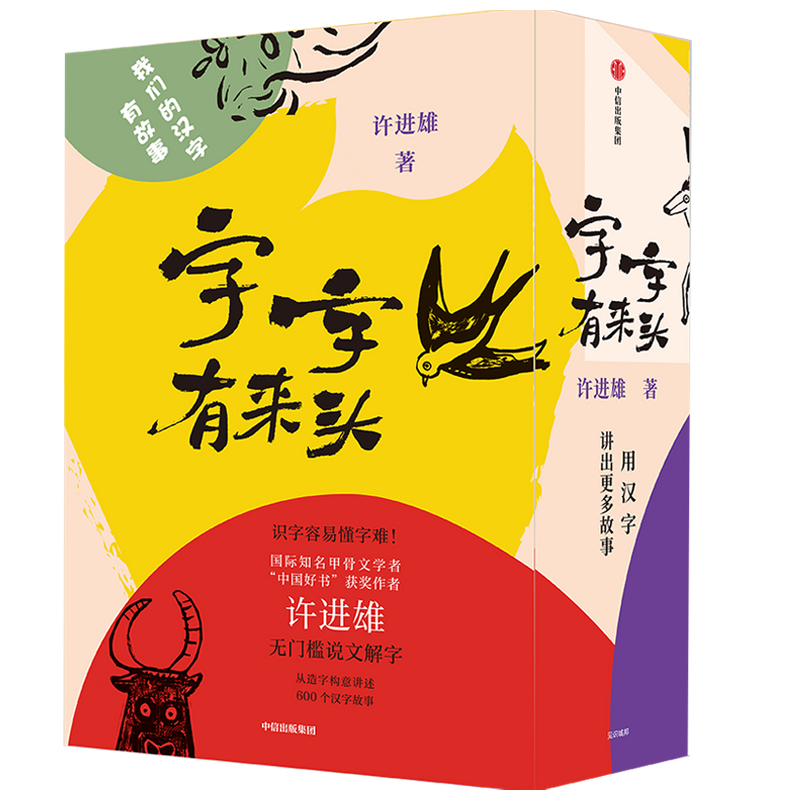

折扣购买: 字字有来头(共5册)

ISBN: 9787521717341

许进雄,国际知名甲骨文研究学者、加拿大皇家安大略博物馆专聘学者。1941年出生于高雄,台 湾大学中文系就学时,开始研究甲骨。中文研究所毕业后,1968年应多伦多市皇家安大略博物馆聘约,前往整理明义士收藏的甲骨,发现以甲骨上的钻凿形态作为断代的新标准。 1974年获得加拿大多伦多大学东亚系博士学位,并于该系兼职授课。1996年回台,接受台 湾大学中文系聘约,教授中国文字学、古代社会与文物课程,2006年退休,转任世新大学中文系教授。 许进雄先生专精于甲骨文研究,被安阳博物馆甲骨展览厅评为对甲骨学有贡献的二十五名学者之一,其代表作《中国古代社会》已被翻译成多种文字出版,享誉全球学界。其出版的专著有《殷卜辞中五种祭祀的研究》《甲骨上钻凿形态的研究》《中国古代社会》《文物小讲》《简明中国文字学》《许进雄古文字论文集》《文字小讲》等。

字的演变,有迹可循 ——浅谈中国文字的融通性与共时性 自加拿大皇家安大略博物馆退休后,返台在大学中文系授课,其实已是半退休状态,本以为从此可以吃喝玩乐,不必有什么压力了,不想好友黄启方教授推荐我为杂志每个月写一篇专栏,介绍汉字的构造,对象是青少年学生。本来以为可以轻松应付,不料写了几篇以后,冯社长又建议我编写同主题的一系列大众文字学丛书,分门别类地介绍古文字以及相关的社会背景。我曾经出版过《中国古代社会》,也是分章别类,探讨古代中国社会的一些现象,兼介绍相关的古文字,可以以它为基础,增补新材料,重新组合,大概可以符合期待,所以也就答应了。现在这套书已陆续完成,就借用这个机会来谈谈中国文字的融通性与共时性,作为阅读这套书的前导。 中国从很早的时候就有文字,开始是以竹简为一般的书写材料。但因为竹简在地下难于长久保存,被发现时大都腐蚀溃烂,所以目前能见到的资料,都是属于不易腐烂的质材。例如,刻在龟甲或牛肩胛骨上的甲骨文,以及烧铸于青铜器上的铭文。由于现存甲骨文字的数量占绝对多数,所以大家也以甲骨文泛指商代的文字。商代甲骨文的重要性在于其时代早而数量又多,是探索汉字构造不可或缺的材料。同时,因为它们是商王室的占卜记录,包含很多商王个人以及治理国家时面对的诸多问题,是展现商代最高政治决策的第一手珍贵历史资料。 商代时期的甲骨文,字形的结构还偏向意义的表达,不拘泥于字形的繁简、笔画的多寡,或部件的安排等细节,所以字形的异体很多,如捕鱼的渔字,甲骨文有水中游鱼?、钓线捕鱼?、撒网捕鱼?等多种字形。又如,生育的育(毓)字,甲骨文有两个不同构意的结构,一形是一位妇女产下带有血水的婴儿的情状?,一形是婴儿已产出子宫的样子 。前一形的母亲还有头上插骨笄 或不插骨笄 的区别,甚至简省至泛指人类形体的字形 ,更有将生产者省去的,还有又添加一手拿着衣物以包裹新生婴儿的情状 。至于婴儿滑出子宫之外的字形,也有两种位置上的变化。尽管毓(育)字有这么多的变化,一旦了解到毓字的创意,也就同时对这些异体字有所认识。 又由于甲骨卜辞绝大部分是用刀刻的,受刀势操作的影响,圆形的笔画往往被刻成四角或多角的形状,不像青铜器上的铭文有很多图画的趣味性。比如,鱼字,早期金文的字形就比甲骨文的字形逼真得多?。商代时期的甲骨文字,由于是商王两百多年间的占卜记录,使用的时机和地点在限定范围内,有专职的机构,所以每一个时期的书体特征也比较容易把握,已建立起很严谨的断代标准,不难确定每一片卜辞的年代。这一点对于字形演化趋势,以及制度、习俗的演变等种种问题的探索,都非常方便而有益。 各个民族的语言一直都在慢慢变化着,使用拼音系统的语言,经常因为要反映语言的变化而改变其拼写方式,使得一种语言的古今不同阶段,看起来好像是完全没有关系的异质语言。读音的变化不但表现在个别的词汇上,有时也会改变语法的结构,使得同一种语言系统的各种方言,有时会差异大到完全不能交流;没有经过特殊训练,根本无法读懂一百年前的文字。但是中国的汉字,尽管字与词语的读音和外形也都起了相当的变化,却不难读懂几千年以前的文献,这是汉字的特点之一。这个特点给予有志于探索古代中国文化者很大的方便。 西方社会之所以会走上拼音的途径,应该是受了其语言性质的影响。西洋的语言属于多音节的系统,用几个简单音节的组合就容易造出各个不同意义的词语。音节既多,可能的组合自然也就多样,也就容易使用多变化的音节表达精确的语义而不会产生误会,这就是它们的优势与方便之处。然而中国的语言,偏重于单音节,嘴巴能发出的音节是有限的,如果大量使用单音节的音标去表达意义,就不免经常遇到意义混淆的问题,所以汉字自然发展成了今日表意的形式,而没有走上拼音的道路。 由于汉字不是用音标表达意义,所以字的形体变化不与语言的演变发生直接关系。譬如“大”字,先秦时候读若[dads],唐宋时候读如[tai],而今日读成[ta]。又如“木”字,先秦时候读若[mog],唐宋时候读如[muk],今日则读为[mu]。至于字形,譬如昔日的昔,甲骨文有各种字形?,表达大水为患的日子已经过去了;因为商代后期控制水患的技术已有所改善,水灾已不是主要的灾害了,所以用以表达过去的情况。其后的周代金文,字形还有多种形象?。秦代文字统一,小篆成固定的字形。汉代后更进一步改变笔势成隶书、楷书等而成现在的“昔”字。几千年来,汉字虽然已由图画般的象形文字演变成现在非常抽象化的结构,但是我们还是可以看到字形的演变是有迹可循的,稍加学习就可以辨识了。 融通性与共时性,是汉字最大的特色。一个汉字既包含几千年来字形的种种变化,也同时包含几千年来不同时代、不同地域的种种语音的信息。只要稍加学习,我们不但可以通读商代以来的文献,还可以不管一个字在唐代怎么念,也读得懂唐人所写的诗文。同样,不同地区的方言虽不能够相互交谈,却因其时代的文字是一致的,可以通过书写的方式相互沟通。中国的疆域那么广大,地域又常为山川所阻隔,包含的民族也相当复杂,却能够融合成一个有共识、可辨识的团体,这种特殊的语言特性应该就是其重要因素。汉字看似非常繁复,不容易学习,其实它的创造有一定的规律,可以触类旁通,有一贯的逻辑,不必死记。尤其是汉字的结构千变万化,笔画姿态优雅美丽,风格独特,甚至形成了特有的评价很高的书法艺术,这些都不是拼音文字系统的文化所可比拟的。 世界各古老文明的表意文字,都可以让我们了解那个时代的社会面貌。因为这些文字的图画性很强,不但告诉我们那时存在的动植物、使用的器物,也往往可以让我们窥见创造文字时的构想,以及借以表达意义的事物信息。在追溯一个字的演变过程时,有时也可以看出一些古代器物的使用情况、风俗习惯、重要社会制度、价值观念或工艺演进等迹象。西方的早期文字,因偏重以音节表达语言,以意象表达的字少,因而可用来探索古代社会动态的资料也少。中国由于语言的主体是单音节,为了避免同音词之间的混淆,就想尽办法通过图像表达抽象的概念,多利用生活经验和联想来创造文字,因此,我们一旦了解了一个字的构造,某种程度也就了解造字当时的社会背景与生活的经验了。 我 甲骨文的我字?,也是一种直柄的武 器形状,不过前端是三个分叉形状。对照出土文物,该是一边的刃有波浪起伏的形状。这种武 器的杀敌效果更差,从下一个义字的说明,更可证明我形的武 器是作为仪仗使用的。这个字被借用为第一人称代名词,使用的机会很多,所以字形也多样化,金文作?,分叉的变化较大。《说文》:“ ,施身自谓也。或说我,顷顿也。从戈、 。 ,或说古垂字。一曰古杀字。凡我之属皆从我。 ,古文我。”刃部的变化太大,所以许慎也看不出“我”字是一把武 器的形象。 义 甲骨文的义字?,在我形武 器的柄端,装饰以有钩状或羽毛一类的东西。这是把我形武 器装饰得更为美丽,这是仪仗类仪器的重点而不是实用武 器所应该有的。金文字形?,装饰的对象已逐渐类化成为羊字。羊字和义字的声音不同,所以《说文》:“ ,己之威仪也。从我、羊。”也不以为是形声字,但也说不出羊字在义字之中的作用。这是礼仪所需的用具,不是实用的武 器。 ◆识字容易懂字难,听甲骨文学者讲汉字背后的故事,从源头理解汉字,还能助力学习历史、地理与文化,提升文言文理解,开发阅读总结能力—— 大人看了会感慨:这正是我们所缺失的语文教育,早点知道就好了! 小孩看了会赞叹:历史、地理与文化原来如此密不可分,而且,再也不用为文言文阅读发愁啦! ◆ 中国汉字有意思,“汉字王国”原来不是我们想象的那样—— 甲骨文的“季”字,是一个小孩头顶禾束的形象。远古时候,男性、女性、小孩之间的分工根据体力差异,没有其他因素。小孩的体力比妇女更弱,所以“季”字就被用来表达顺序中末的意义。“鲁”本义不是鲁钝,而是嘉美;“能”的甲骨文形象就是四脚动物熊,因为熊是雄壮有力气的,所以才被用来表示有能力的人;“牢”本不是牢房,而是与祭祀有关;“兽”本也不是野兽,而是捕兽的网…… ◆ 汉字是符号、是故事、是艺术品,看专家如何用司空见惯的汉字,360度呈现汉字的秘密—— 1.以日常生活中的动物、饮食、服饰、器物以及武 器为主题; 2.用通俗易懂的语言; 3.从趣味图解、掌故解说、追根溯源等角度 4.介绍造字的逻辑,推敲古代文化、生活习惯、社会制度; 1+2+3+4→找到造字者的巧思和创意。 让大读者重新认识汉字,让小读者爱上大语文。 ◆那些对中国文字有兴趣的人,以及到现在为止还想不出中国文字有何乐趣可言的人都可以买来读一读。