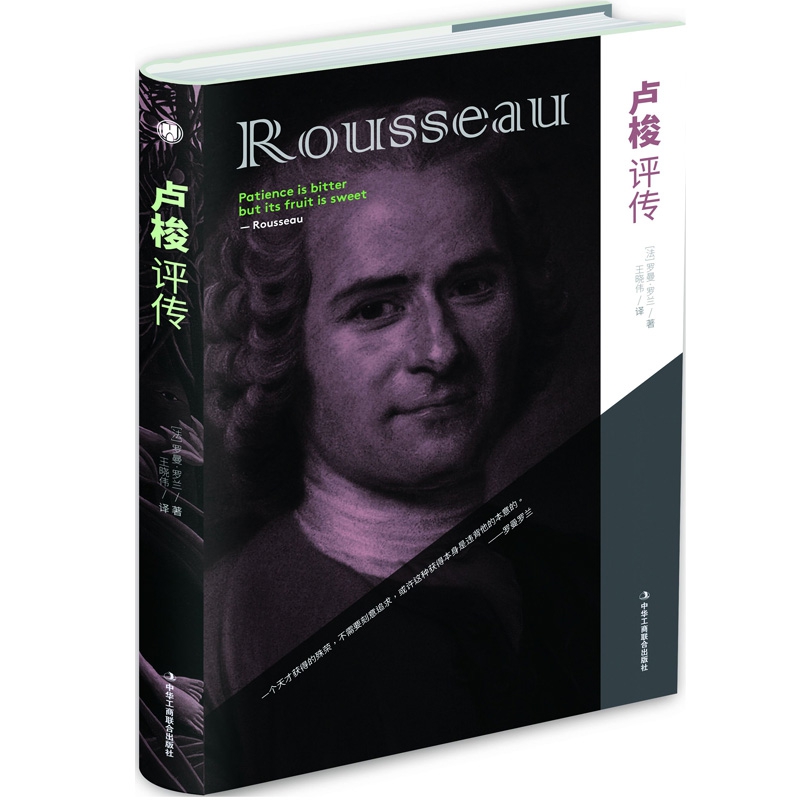

出版社: 工商联

原售价: 48.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 卢梭评传(精)

ISBN: 9787515823485

罗曼?罗兰,20世纪的法国著名思想家、文学家、批判现实主义作家、音乐评论家、社会活动家,传记文学的创始人,被称为“欧洲的良心”。

第1章悼念伟大的思想先驱 卢梭(Jean Jacques Rousseau)之所以成为我们这个时代最出色的人物,源于他善于洞察社会生活的能力,这种能力推动了他所处世纪的变革。他拥有远远超越现实的精神力量,并对下一个世纪社会的转变产生了深远影响。他对旧世界充满愤恨,认为其即将瓦解,而且他一直认为自己的这种想法是正确的。人们认为,他和伏尔泰(Voltaire)应承担19世纪后一切大革命的责任,所以雨果(Victor Hugo)在《悲惨世界》里,曾借加夫罗克(Gavroche)之口,用两句嘲讽的话表达自己的不满:“这是伏尔泰的过错!这是卢梭的罪过!”可是,在此二人中,起到关键作用的到底是伏尔泰还是卢梭呢?我认为倒是卢梭。 如果把“百科全书派”看作“群星闪耀的星座”,那么,伏尔泰就是其中最闪亮的一颗。与此不同的是,卢梭的生活是孤独的,他常常是孤身一人在奋战。在与这个旧世界作战的时候,由于“百科全书派”所主张的道德被卢梭一一批驳,且在社会观念方面,卢梭也远远超越了他们,因此受到了他们的嫉恨。狄德罗(Diderot)、达隆培尔(DAlembert)、福尔巴哈(DHolbach)、爱尔维修(Helvétius)等,这些“足智多谋”的伏尔泰的助手们,他们代表的只是新精神的消极方面,他们热衷于推翻旧的社会,尤其针对旧社会中既有的陋习和罪恶。可以将他们看作自由、理性的勇士,但他们擅长指责,习惯冷嘲热讽。唯有卢梭,是积极建设的代表,他不仅仅否定这个社会,还建立了新的精神,尽管卢梭在孤独地作战,但由于他为共和政体所做的积极宣传,因此被法国大革命者称为“革命的先驱”;在国民会议(Convention)最得势时,他也被人们敬奉着。他的遗骸,还在罗伯斯庇尔(Robespierre)号令下,也隆重地迁葬于先贤祠(Pentheon)。 获得如此崇高的殊荣,恐怕他自己也没有想到。尽管卢梭死后获得如此伟大的殊荣,但如同伏尔泰一样,也有许多理由可以使我们相信,人们或许也会否定法国大革命对他的赞扬。确实,一项伟大的事业常超越它的创始者而前进。被解放了的思想必会激起一种不能预测的大骚动。也许这种骚动仅能造成社会的骚动,它并不一定能建立一个崭新的社会,可是这样造成的骚动仍是他们被解放了的思想奋斗的成果。尽管卢梭十分不认同命运赋予他的任务,但是,这位思想超前的孤独者,仍不失为历史上一位伟大的革命前驱、新时代的缔造者。卢梭不仅不曾预料到这种种因他的名声和天才所产生的后果,甚至这名声的来临也不是他自己想要的。这在人类的发展史上算是一件非常特殊的事。 卢梭的生平及其著作在文学史上的地位说明:一个天才获得的殊荣,不需要刻意追求,或许这种获得本身是违背他的本意的。 第2章思想先驱的思想“发家史” 在日内瓦的一个普通的小资产者的家里,卢梭出生了。他早年非常喜欢冒险,常常沉浸在一切危险的事物中,甚至不顾个人安危,将生命置之度外。尽管他的天资异于常人,却整日无所事事,东游西荡,他变得懒惰和浮躁,还很健忘,以至于需要依靠他人的帮助和庇护才能度日。这种生活,使他心志懒散,从不关心明天的生活。而且这种情况,似乎注定了他的一生只能默默无闻、居无定所、好吃懒做了。因为除了整日沉思浪漫和恋爱,他不再思考其他的事情,生活上也别无所求。 直到1749年,他37岁时,依然安于现状,毫无突出的地方。可是,突然之间,他虽没有惊人的言论,却已显示出非凡的才能。关于此种情况,我觉得他好像是受到了某种启示一般,和圣·保罗(StPaul)当时被雷电击中如出一辙;他的笔像一件凶猛的武器紧紧握在手中。他感觉自己已像战士一般,身不由己地投入战斗之中。在这战斗的场合里,他代表着人类精神最出色的斗士,在万众瞩目之下,与政敌进行交锋。但是,他的言论一出,便击败了其他一切的人。在交锋中,尽管他感觉新奇,内心充满恐惧,尽管他没有辨认出自己向人们发出的呐喊声,可圆形剧场里依然回荡着他的声音,这声音和千百年来一心为民的官吏发出的一样,沉重有力,不但抨击着人们最为敬仰的偶像,而且也动摇了旧社会的根基。这也许使他受到惊吓,便下定决心不再著述了。时代的洪流使他激动,但转而却卷入这洪流。他是像一棵橡树一样的共和主义者,具有不屈不挠的意志和高洁的灵魂,因此他倡导的秩序是高于现实的君主政体的。在当时看来,他只是无所事事,耽于幻想罢了,是感情虽然丰富但表现软弱的无政府主义者,但最终却成了一个开明的立法者,并始终如一地拥护立法。成为开明的立法者的内心渴望战胜了他最初受到的惊吓,虽然他希望自己能平复这些渴望,但这渴望好似从天而降的礼物一样惊人,使他具有一种使命感,并使他自觉振奋起来,这种振奋使他今后十二年的生活都是优越的,即不同于常人的天才般的生活。在这之后,即便当他再回到以前的那种生活,整日放纵于无所事事、东游西荡中,沉迷于幻想中时,他也不会快乐。因为,他已经为新生活付出了巨大的努力,他那炙热的文字已经产生了热烈的反响,这些付出和反响,使他惯于接受人们的瞩目和赞美,因此之前他所渴望的生活反而让他的精神陷入了一种悲惨的错乱,日后,他的悲哀却如同精彩的音符,成就了他,慰藉着他。 1712年6月28日,卢梭在妇孺皆知的“日内瓦共和邦”出生了。他的这个故乡是一个改良福音教的地方,这个共和邦的政体不是单一的,它既有实行君主政体的邦国,又是信奉天主教的大国。卢梭对自己出生的夸赞很矜持,他一生中都能保有这种矜持夸赞的痕迹。“卢梭,日内瓦的公民。”就是他亲手所题。他觉得自己应当为成为“一个自由国家的公民和民主国家的成员”而感到骄傲,他将“奉献给日内瓦共和邦”清楚地写在《论人类不平等的起源及基础》的卷首,不管这个故国如何伤害或是迫害他,他都一如既往地关心着自己的“祖国”,守候着自己的“祖国”。他将溢美之词毫不吝啬地给予那个属于劳动大众的城邦,毫无保留地赞美它共和政治的风尚。在他为生活所迫,不得不离开日内瓦的时候,常常表现出对它强烈的热爱,情绪十分悲伤。他父亲在他幼年时期就对他说过,“卢梭,爱你的国家!”“你是日内瓦的国民,有一天,你会接触其他国家的国民,但你所接触的人,永远不同于你自己国家的人。”他永远记得父亲这番话。“每当他遇到有关政府的问题,如果在研究之中,搜集到了本国政府所谓新的可爱的理由的话,他总是表现出很快乐的样子。”当他批评一切demoiselle de Lespinasse),他们将卢梭看作他们秘密团体的“哲学家”叛徒。不仅如此,他们还联合了一些内心被嫉妒和怨毒占满的人——伏尔泰和法院的中产阶级即法院分子,这些人时常聚在一起,猜疑着这异国的日内瓦人,觉得他的思想是如此惊人的革命,里面潜藏着危险,最后认为他既是个无神论者,同时也相信迷信,是二者奇异的结合。他们的态度虽是犹豫的,但直到现在,他们还是一直在密切监察着一种著作,虽然卢梭本人认为这著作不是什么危险的东西。按照我们今天的推断,这部作品应该是《社会契约论》,在成书三十年后,罗伯斯庇尔决定将它作为制定国策的重要参考,而在当时,却是没有引起人们太大的关注至少在法国是这样,因《社会契约论》已在日内瓦焚毁了。卢梭对此自是极其愤慨。他说:“我这本著作攻击一切政府,而并不为任何政府所禁印。它只颂扬一个政府,并建议应以这个政府为榜样,而它就是在这一个政府之下被焚毁的。日内瓦的长官为了他荐举他国内的法律给其他的国家,而处罚他自己的公民。”(给蒙田第六次通信)——原注。;然而这本《社会契约论》却是他所有的作品中,最美丽、最纯洁、给人类带来最多恩惠的书,它是信仰容忍和仁慈的福音;它的思想和主见与教会的一切既有成见格格不入——这就是《萨伏衣牧师信仰的自白》(Le Profession de foi du Vicaire Savoyard),它构成《爱弥儿》的第四部分。同时,正是这一作品,使得他的敌人认定他是集“无神论的狂热”和“迷信家的狂热”为一体,他们决定联合起来对付他。虽然他们群情激昂,却表现出激烈的内讧的征兆。“百科全书”的刊发,更是将热情的火焰煽得更高。基督教徒和哲学家之辈,“像着魔一般”使出浑身解数,互相较量着。卢梭说:“或许只是由于双方的领袖能力平平,不可信赖,才使这场思想冲突退化为内乱,只有上帝知道,当争斗双方的心里装满最残忍的、不能容忍的东西时,会使内战或宗教的战争升级到什么地步。” 卢梭,围绕在这险恶的氛围中,觉得非常痛苦,他本想用他的《新爱洛绮丝》《爱弥儿》以及他的《信仰的自白》,试图缓解这两个阵营的势不两立,使他们言归于好,并把容忍的道理陈述给他们——结果,反倒使他们一致来攻击卢梭自己。很长时间之后,他才发觉自己处在危险之中。虽然平时他是个多愁善感、杞人忧天的人,但此时他却拒绝听从朋友们的劝告,不理会他们对他的一片好心,在《爱弥儿》几近出版时,他们都觉得不可思议。卢梭写这部作品时,内心一直沉浸在狂喜之中,他想以这本书来补偿他的得而复失的孩子们。他那时住在一幢迷人的小别墅里,这是一位卢森堡公爵赠给他的,别墅四面环水,使得它恰似一个“美丽的小岛”,在这里,他和他的泰莱莎相依相伴。就连他的猫和狗,在蒙莫朗西森林的边缘,都不曾听到过叫嚣着的怒吼声。当他开始意识到危险,产生恐惧时,他的感觉如同从高处突然坠落一般,慌了神志,他看见周遭充斥着危险,开始斥责耶稣会士,然而那时,他们却被一些别的心事困扰着,他们正在遭受迫害,一切天主教国家都容不下他们。根据卢梭的病情,他的医生们通过研究:断定他的第一次“迫害狂”症的严重危机正是起于1762年年底。这种沉重的打击引起了他的此种症状,同时恰逢泌尿病猛烈的发作,由于饱受此病的折磨,曾有一些时日他都有了自杀的念头。正当遭受这些痛苦折磨的时候,巴黎法院又下达给他一道恐怖的命令。 《爱弥儿》在荷兰出版以后,在不到二十天的时间里,即被判定为应该烧毁的书籍,甚至还没来得及把书运到法国,法院就发文要批捕作者,而且事先也没通知过,这是1762年6月9日发生的事。6月11日,书在巴黎法院的大楼梯下被当场烧毁,且当时还有传言,如果仅仅只烧毁书籍,不足以起到惩戒他人的作用,作者也应当被烧死。卢梭的保护人,那些法国最有权势的贵族们——如卢森堡公爵,布夫雷尔领主(Boufflers)、孔提领主(Conti)——他们怕这事会波及自身,于是怂恿他逃亡。6月11日那天,他听从劝告,带着不满和悔恨从巴黎出逃了。他的《忏悔录》里有一段回忆文字,曾以动人的笔调,详细追述了那个别离和逃亡的夜晚。他逃到了祖国——瑞士,他以激动的情绪,俯首虔诚地吻着“自由之土”。不久,对瑞士所谓的“自由”,他就领悟了。他的敌人无所不在地迫害他,手段残酷,令人难以置信。巴黎烧书后的第九天,日内瓦也按捺不住地要烧毁《爱弥儿》了,随即是伯恩,接着是纽沙泰尔,步步紧逼,如出一辙地烧毁他的《爱弥儿》。“全欧洲将矛头一起指向我,形势是我从来没经历过的严峻。人人都当我是基督教的叛徒,一个无神论者,一个疯子,一只像狼一样残暴的野兽。”他相信世界已步入疯狂的状态。这也没什么值得惊讶的,一个手无寸铁且软心肠的文人,时常因饱受恶毒病症的折磨而苦恼着,各种怨愤、忧虑集于一身的情况下,他自然会失去强有力的逻辑思辨能力,因此“迫害狂”症与日俱增,且今后最终将沦为它的牺牲品。在他的想象里,似乎全世界都在联合起来迫害他,尤其每逢孤独寂寞,情绪激昂时,他的想象便织成一张荒谬的网,认为全世界都在酝酿着迫害他的阴谋;在这个网的中心,他相信他看见一个未知的力量,他无法给这个力量命名,它意在使他受到煎熬,受到各种最可怕的痛苦。在纽沙泰尔,这个属于普鲁士国王领土范围内的地方,卢梭找到了暂时可以避难的地方。虽然他不情愿承受腓特烈二世(Frederick Ⅱ)的美意,他甚至有些讨厌这个国王,这一点也是他的与众不同之处,当时许多的法国大哲学家极力向腓特烈二世大献殷勤,极尽谄媚之能事。(这是值得注意的,卢梭这位孤独的梦想者在政治方面,判断力比伏尔泰更准确、更稳固。) 1762年6月9日,他在一个叫作摩狄尔(Motiers)的地方,特拉维谷(ValdeTravers)处找了一所房子,在那里,在普鲁士国王的统治之下,由于贤明的统治者基斯爵士(LordKeith)、马沙尔爵士(Lord Marshal)的庇护,他住了两年半。卢梭所拥护的大贵族,正是像他们这样的,既有自己卓尔不群的主见,又有开明的思想。但由于马沙尔爵士,就连这一庇护也没有了。此种情景之下,他最需要做的是不引起别人的注意,他却极不在意地拿起笔重上战场,1764年6月至10月,他的《山居书札》问世了。在这个册子里,他对他的敌人即日内瓦的教会和国家进行了有力的笔伐,并以真正基督教的名义,控诉基督新教的伪善。所有的牧师们将手中的武器一致对准他了。摩狄尔教堂的大门对他紧闭,不让他踏入半步,教会的圣餐礼也不让他参加,并指控他背叛了基督,宣传反基督的言论,教会还纵容人民也攻击他。在田野上,有人将笨重的石块砸到他的身上,他还受到持枪者的威胁。1765年9月,在夜间,他的住宅受到不明的袭击,他不得不仓促地舍家而去,幸好有伯恩(Bienne)湖中的圣彼尔岛(Ile de StPierre)供他留居,在此住了大约一月,他觉得在此度过余生也是个不错的主意(在《孤独散步者的梦想》中,就有一篇文字,用最美丽、生动的语言记述了这一段短暂停留的时光。),可是伯恩的当局仍然容不下他,命令他必须离去。他再度踏上了逃亡之路,不得不从瑞士——他的故国——逃亡,她拒绝承认他是她的公民,而他现在也不得不说这片国土也是“冷酷无情”的。他途经巴黎,但是巴黎却没有权利收容他,经英国哲学家休谟(David Hume)的邀请,他在1766年1月,从伦敦,辗转到了得比郡(Derbyshire)的乌登(Wootton)。但休谟和卢梭并没有真正了解彼此。休谟向来以冷嘲热讽著称,但他对卢梭的敌人态度模棱两可,尤其和他英法的最大敌人们有着秘密的来往,使生性敏感的卢梭,一开始觉得非常诧异,继而怒火中烧,他不由得怀疑休谟也是敌对阵营中的一员。后来休谟毫不犹豫地把卢梭的狂热、把他们之间谈话的亲密隐私都泄露出来,毫无保留地让对他极其厌恶的“百科全书派”知道,让对他怀有恶意的世界知道,此举证实了卢梭的疑虑不是空穴来风。这对卢梭来说无疑是个沉重的打击,使他那可怜的头脑变得错乱,甚至发狂了。处于极度震惊和慌乱中的他,1768年5月,又开始从英国逃亡,期间也到过法国,从一个地方逃到另一个地方,好像一个通缉犯一样他想逃到美国,到爱琴海的群岛上,到塞浦路斯,或是到希腊的任何其他寂无人烟的角落,在土耳其帝国保护之下,解脱“基督教的残酷的福泽。”(1768年10月第五次通信)。——原注。。当他的错乱达到极点时,每一封信都被他撕毁了,“我无罪啊”的呼声也由他口中情不自禁地喊出。最终,当局终于同意他返回巴黎时,他住在石灰窑路一间不像样的屋子里,靠抄写乐谱维持生计。他的《忏悔录》也已写完,书的最后一页全是他发狂的写照;几个朋友受邀听他读这些内容,但是他们害怕有人控告他们,因此苔毕娜夫人首先自行叫来警察,禁止他诵读。他的信件也被书信检查局扣留。这难道是平息他狂暴的方法吗?卢梭觉得孤单,尽管住在巴黎市区,但他觉得比鲁滨逊住在他的孤岛里还要孤单,他坚信不疑地认为他被监视了,他似乎成了全世界的公敌,于是根据自己的臆想,他完成了《卢梭和让·雅克的对话录》卢梭全名是让·雅克·卢梭。——译注。,通过这一著作,他对自己进行了一种最温和的分析,但以最狂妄的笔调论述了反对他的阴谋。他认为,世俗之人不会同情他绝望的呼喊,唯有向上帝祈祷才能解脱,于是他决定把他的原稿直接呈给上帝,将其放在巴黎市“圣母院”崇高的祭坛上。但他悲哀地发现,通往歌唱队的铁栅门也不对他敞开了!这又极大地打击了他疲惫的身心。在他看来,上帝似乎也将他抛弃了……他也印制许多“向一切仍旧爱好正义和真理的法国人”呼吁的文件,而且在市街上散发。1776年4月,把《卢梭和让·雅克的对话录》的手稿交给年青的英国访问者,他,在卢梭看来,似是从天而降。 1780年,这位朋友把《卢梭和让·雅克的对话录》在伦敦印行。原稿现存不列颠博物馆。——原注。此后,凭借着一颗真挚的、虔诚的心,他相信:如果上帝要让他受苦受难,那他理应承受这些灾难,他会向它们卑躬屈膝,心中虽抱有遗憾,但仍不放弃上帝对他友善的信念。现在,卢梭的心境虽然平静了,但心智仍未恢复健康。他的最后一本书《孤独散步者的梦想》(始于1776年秋天,止于1778年他离世时),和《卢梭和让·雅克的对话录》一样,此书彰显着他的狂热,但他却是一个内心平和的疯子,尽管愁肠百结,但待人接物不失柔和,只是心志彷徨,游移不定。他不再容易被激怒,尽管生活如梦魇一样,这是极为真切的形容!他之所以如此忍辱地活着,是为了等待自己的觉醒。他相信,他不能寄希望于此世,这个世界不能补救他的理想、他的期望。……“我孤单地生活在这个世间,除我自己外,没有可以相伴的兄弟、邻居、朋友和社会。曾经是我最友好和最亲爱的人,却遭到他们毫无异议地排斥。”注定此世没人能理解他,“处在深渊的最底层,内心没有波澜,生活虽贫苦又不幸,但却像上帝一样不动其感情……”尽管孤单、心如止水,但却绝丝毫没有损伤他的艺术,我们甚至可以说他的艺术已达到出神入化的境地。最后的《幻想集》,仿佛一只衰老而哀啼的夜莺,在孤独的丛林中低低地吟唱。他生命中最后的日子,过得既匆忙又快乐,尤其是他纵情于自然怀抱里的那几天,他深觉自己与宇宙合为一体。在此期间,他深深体会到了东方意义上的圆满的狂喜,这是任何西方人都不曾体会到的。“情感中没有任何杂念,意念只集中在对生命的考量中,这里只有他和他自己纠结在一起。”植物学给他的晚年带来了极大的乐趣:他非常喜欢研究它们,不是为了满足科学的知识,而是为了要和地球上的其他生命,以及由此而唤起的一切回忆相接触,沉醉在“田野,河流,树木,幽静,尤其是和平与休息。……”他从音乐中也得到了乐趣,给他哼唱的短歌谱上曲子。这些短歌后来被编入一个集子,名为《我的潦倒身世之慰藉》。他离世前的最后一月非常幸运,承蒙富绅奇拉丹(Mde Girardin)伸出的援助之手,使他得以从巴黎贫陋的住处搬离,迁居爱尔美农维尔(Ermenonville),一个距巴黎二十七里的风景极佳的小乡村。政府时,“仅有一个政府被他保留着,并称赞它为模范政府”,这个政府便是日内瓦。青年时期,在各种环境、各种力量的诱导下,他虽然皈依了罗马教,可是他表示,他仍非常忠实他对基督教的信仰。 1754年,他的生活中出现了一丝曙光,他庄重地加入了基督教教会,此时的教会已经是经过改良,他当时就无所顾忌地扬言:“在巴黎,我是一个新教信仰的忏悔者”,并声称自己是容忍和博爱的。他毫不在乎在他解释下的广义的基督教在日内瓦和纽沙泰尔(Neuchatel)的牧师中间掀起的种种轩然大波,他力证他常常是这样的:“对福音书中的教义,尽自己的所能去遵守……我爱它,我信奉它,我解释它,我亲近它,并用我所有的热情让世人了解它。我对福音书浸透着的爱,以及对耶稣的崇敬,都等同于我所有的著作。我认为,任何事物的价值都无法与福音书相媲美。我们必须保留这本书,视它为主训诫的教条,至于我写的书,只能算作是一个学生对它的注释罢了。”在巴黎,如果我们听到他在夜间朗诵《圣经》,那就说明,他和宫廷中的贵族,以及上帝的敌人——“百科全书派”的哲学家交锋时大获全胜。当彻夜睡不着的时候,他常常会在静谧无人处,朗读《圣经》,一字不落地连读五六遍才罢休。他曾自诩“是法国唯一虔诚信仰上帝的人”。当然,这种夸耀有点言过其实。共和国和上帝,这双重的爱和信仰,正源自他的祖国日内瓦,并在他的血液中沸腾。那时,有许多法国作家在巴黎,也正是因为他们,才使得卢梭的著作与他们不同,独树一帜。尽管如此,我们不得不对此再加以赘述,虽然他引以为荣的是日内瓦的独立,但他依然深深爱着法国,他想对大家隐瞒这种情感,但最终还是被发现了。他依旧眷恋着法国,他认为:“他因法国有着少许的成功而心里欢乐;他因她的失败而苦恼,仿佛这些失败就是自己的失败。”不仅如此,在他的家庭中,祖先也是法国人。他的祖先是新基督教徒,从法国被迫出逃,他是他们的后代。苏珊娜·倍纳(Suzanne Berrard),他的母亲,是一位才貌双全的女性,遗憾的是红颜命薄,她死时卢梭才出生没多久。他父亲的祖先是钟表匠,个个都身强体壮,资质聪慧。依萨克·卢梭(Issac Rousseau),他的父亲,虽然和善有余,但审慎不够,经常大发脾气,是一个既不务正业,又喜欢冒险、寻求刺激的人。正是这种人,很可能对读书产生极大的兴趣。他的这种兴趣恰好影响了他的儿子,同时,他游荡冒险的一面也对他的儿子产生了深远影响。当卢梭只有六七岁大的时候,他们父子二人常在一起整夜不眠,阅读各种小说,如痴如醉,并认为这种情况再寻常不过了。有时当清晨的第一缕阳光照进来,听到燕群醒来后发出的轻快的叫声时,父亲总是面带愧色地说:“我们快去睡觉吧;我比你还孩子气呢。……”尽管如此,可卢梭的启蒙导师不是他的父亲,而是普鲁塔克(Plutarch)(《希腊罗马英雄传》)的作者),从出生到死亡,他一直都陪伴在卢梭的左右。“六岁的时候,普鲁塔克的作品我就读到了;不仅如此,我还能背诵它。他的每一种小说我都拜读过;在我体会到这些小说的意味时,它们就已经使我泪流满面。此后,却是有关英雄的和传奇的故事,渐渐受到我的青睐,且在此后的日子里,对它们的喜爱非但不减,反而随着时间的推移而不断增长。直到后来,除非是和我的幻想相符的东西,其他每种事物都令我生厌。”才十岁的孩子,过早地尝到失去母亲的滋味,就又受到父亲毫不怜惜地遗弃,他无法适应这种生活。因此,他经常试图逃避这个残酷的现实,逃避的办法便是梦想。由于有了对“人间烦恼”的过早体验,使这位浪漫主义的先锋人物发现,原来真正的存在是在大自然中。他“感到幻想的存在物无处不在,自己得时常与它们打交道,与他所打过交道的其他事物相比,他觉得自己处理这些幻想物的能力更大”。他整天生活在自己的想象中,致使他的生活毫无方向,他的意志力几乎消失殆尽。但是,儿童时期和青春期初始的生活使他获益匪浅,因为和他朝夕相处的都是好人。他回忆当年的那些日子时,所描写的都是他的幻想的世界,美轮美奂,笔调热情奔放,这在《忏悔录》(Confessions)的开头数卷中彰显无遗。谁想要了解真实的卢梭,就得认真阅读并理解他这本书。一般的人只通过他的知名作品认识他,这些作品包括辩论的,修辞的和启发道德的,它们形成了一般人对卢梭的特定评价,但这种评价是不客观的。他的天性是纯洁的——富有魔力的爱情,闲适愉悦的心情,随时发生变化的兴趣,健忘……对每一种热爱的事物都执着求索,他无力与他的嗜好相抗争,身体十分瘦弱,但神志十分清明,能经常审视自己,对他人毫无怨恨,自身的作为也光明磊落。有一点是要尤其注意的,他的少年时期是在四处漂泊中度过的,虽没有任何人照顾他,为他指引方向,但让人无法相信的是,他的身体却自始至终都保持着洁净。在流浪的过程中,即使最暖昧,甚至不道德、不干净的地方他都去过,但这只“小天鹅”的每根羽毛依然都散发着光泽。尽管别人经常被他所打动,但他也经常因他难以捉摸的顽固、急躁、考虑不周、缺少判断、记忆力不佳及完全的健忘让别人对他感到失望,今天还是他最喜欢的人和物,明天他便将其遗忘了。他没有持之以恒地完成过任何一件事,往往每件事情刚开个头,就被他中止了。他曾在某个地方接受过教育吗?二十岁的他还是对什么都不知道。一些随意提问他的人,对他的看法惊人的一致:他做不了任何事情,如果他能做一个小乡村里的牧师就已经很了不起了。持这种看法的人对他绝没有任何恶意,卢梭对他人的这种看法也丝毫不在意。他今后的生活,竟出自和一个妇人的偶遇。1728年,在安西他与华伦夫人初次相见,这次相见使他激动万分。五十年后,在他最后的作品中,他认为华伦夫人是悲悯的“阿母”,也对她发出了感激之情,这是一种感恩的表示:因为母亲不在身边的孩子渴望得到母爱,而就在华伦夫人那里,卢梭找到了他所需要却从未拥有过的母爱。这位年轻“阿母”对卢梭抱有很大的期望,希望卢梭能找到自己的生活。尽管对卢梭自己来说,成功对他没有任何的吸引力,但这位自幼年起就开始四处漂泊的游荡者,还是依着“阿母”对他的期望,徒步出发去寻找自身生活之路。此次的旅行,始于西市止于都兰,途经阿尔卑斯山、里昂、洛桑(Lausanne)和纽沙泰尔。行走这些地方,从始至终,一直是徒步的。在旅行中,边游荡边梦想,已成为他每天必做的事,此次漫游路途是遥远的,卢梭一直徒步到巴黎。这次旅行不过是他们短暂的分离罢了,之后他又返回“阿母”的身边,这时候华伦夫人已在香彼里居住和生活了。她,虽然对卢梭的旅行时间的短暂无法释怀,同时却又感觉他能深深地吸引自己,于是卢梭就在她家住了下来。在他们的想象中,对方非常温柔,极富肉感,这种想象使得他们易于疏忽彼此的缺点,沉浸在对对方的幻想当中。尽管华伦夫人仁爱慈善,但也会纵欲过度,甚至,面对最爱她的人们,她回应的态度也非常冷淡,他们一离开,她就将他们很快抛到脑后;她从来都没去了解卢梭究竟是怎么看待她的,即使让她知道卢梭对她的任何看法,她也丝毫不会放在心上的。与香彼里相隔不远的夏梅特,有一所十分宜居的房子,1738年至1740年的这三年,卢梭觉得自己仿佛生活在“乐园”中,整天都像在做梦一样,因为他们同住在这个房子中,共同度过了三个愉快的夏季。在此期间,他不但体验着“毫无杂质的快乐”,同时也着手研究他的文学教育。和他早年随心所欲的生活一样,他依然保持性格中与生俱来的东西——依旧没有任何计划地阅读蒙田(Montaigne)、拉·布鲁耶尔(La Bruyere)、培尔(Bayle)、波绪埃(Bossuet)、伏尔泰等人的著作。卢梭坦言,哲学家伏尔泰尽管是他未来的敌人,但和他的通信,对他的研究给予很大的动力,不仅如此,他的写作也始于伏尔泰的刺激。卢梭说:“这本书带给我非常高雅的感觉,他的著作非常美丽,能鼓舞我学习古典著作,从事雅致的写作,并尝试着用他的风格去写出优美的作品来。” 总的说来,我们也许会认为他没有接受过完整的教育,比起“百科全书派”人物所接受的那些教育,他是那么不足。确实,他除了读过普鲁塔克、塔西塔斯(Tacitus)、塞内卡(Seneca)的作品,加上一丁点儿柏拉图抑或维吉尔(Virgil)的作品外,古典著作并没有读过多少,更不用说对古典知识的掌握了。但是,他是个天才,拥有聪慧的天资,因此蒙田和波绪埃等学者引用过的例子,以及缪拉(Muralt)——他的瑞士同胞对英国文学的研究,他都能通过直觉把它们装在自己的脑子里,通过自己的理解,使它们又有了新的内涵。此外,任何一种书籍都不是他最伟大的教师。“自然”才称得上是他的教师。他对自然的热爱可以上溯到幼年时期,这是一种虽不曾专门花费笔墨,但却贯穿于他作品始终的热爱。自然,已在他一生中打上了深深的烙印。此外,他身上也表现出了华伦夫人的某些特质,这些吸引人的特质深刻地影响着他,并使他的情绪极易发生变化,在他的晚年,这种情绪更加凸显出来,这使得他和东方的大神秘主义者,表现出惊人的相同之处。 第3章初露头角到名声大噪的日内瓦青年 1741年,在他外出旅游期间,有人趁机来到华伦夫人身边,取代了他的地位,他觉得自己惨遭欺骗。为此,他只好离她而去,直奔巴黎。那时他三十岁,十五个银路易,一部关于喜剧的短篇手稿,加上一个新的记乐谱的方法,这些是他仅有的财产,他将名利双收的希望寄托在这新的记乐谱的方法中。他时常觉得,与成为文学家相比,他更擅长成为音乐家,尽管他的音乐才能和一般的乐谱家相差无几,他的创作也不多,更缺乏这方面的训练,但是当他的文学作品在社会上获得一些声名后,他仍热衷于音乐。因着作品的声名,他的生活开始挥霍起来,在咖啡店和沙龙之间频繁出入。但他从中也得到了好处:他在这些地方,认识了封坦奈尔(Fontenelle)、马利佛(Marivaux)、康狄拉克(Condillac)和狄德罗。特别是狄德罗,最后和他成为最好的朋友。 当地的贵妇们也被他所吸引,1743年5月,她们介绍这位从日内瓦漂泊而来的青年,在威尼斯的法国大使馆担任秘书之职,其实,他没有任何足以担任此职位的资格,只是恰巧借着一种机缘,这是贵夫人们为他提供的可耻的机缘罢了(在当时,这种做法是再正常不过的事!)。但他却和大使的相处不够融洽,因此1744年,又离开威尼斯去了巴黎。在巴黎,他和狄德罗又重逢了,当地的富商们豪爽地为他提供了奢华的援助;他的几篇短歌剧上演了,他改编的伏尔泰和拉摩(Rameau)的作品也被搬上了舞台。此后,他和泰莱莎·勒·华色儿(Thérèse le Vasseur)这是一位旅馆的女仆,结婚同居二十五年以后,她就死了。——译注。)同居,卢梭与她一直相伴,直至她死。他们相伴期间,她生了几个孩子;遗憾的是,他把这几个孩子都遗弃在孤儿院。为这件事,尽管他曾替自己辩护过,但他的各种理由都是不值一提的,他自己也知道这些理由是借口,它们不能真正感动自己,永远不能使他满意。因此,临终时,对此事的后悔与愤恨仍盘桓在他心里。 三十七岁时,他依旧是众多平凡著作者中的一员,仍处于困苦之中,他和其他平凡的著作者一样,靠着富人们的接济,靠着拾取伙伴们餐桌上的残羹冷炙度日;他命运波折而前途未卜,在1749年的夏季,他仿佛被雷电击中似的,这事正是我之前说过的那件事。他每次提到此番变故时,总觉得心有余悸。一天,他去慰问梵孙莱(Vincennes)地牢中的狄德罗,他因违反出版法而被禁闭在此。这天的天气格外的热。近六公里的路程一点儿林荫都没有,他就沿着这样的道路步行,走了一里又一里,为使走的这些路让人看起来不那么急促,不那么无聊,他拿出一册文学评论的书翻阅起来。突然,他瞥见第戎学士院(Academy of Dijon)的公告,他们提出了下列需研究的问题:“科学和艺术的进步,到底是改善了道德还是败坏了道德?”对此问题进行征稿并嘉奖。刹那间,他的目光好像被无数道光线照射着,他的大脑被许多有生气的思想冲击着,这种照射和冲击使他感到喘不上气来,他觉得自己就要昏倒了,他就势倒在道路旁边的一棵树下,在这棵树下的半小时内,他的思想处于错乱状态,等他恢复神志的时候,他发觉泪水不知什么时候湿透他短衣的前襟。他感叹道,“在那一瞬间,我仿佛到了另外的一个世界,我已不是我自己了”。这时在他脑海涌现出的,不仅是第戎学院提出的问题的答案,而且有一连串观念在一起不断相互交织着、碰撞着,犹如打开的水闸激起的浪潮一般,一个“伟大真理”在他脑海中形成了。此时他还没意识到,这些真理将成为他整个的事业,而这一连串的观念是其最基本的要素。这次内心排山倒海般的冲荡,显示出他生命的真正价值所在。他觉得这时代正在酝酿着社会的不安,对于这种感觉他特别感兴趣。因为他既不属于法兰西和巴黎的集团,也不在君主专制政体的统治之下,这种君主专制,道德低下,对生活态度不恭,不过,凡此种种却恰好调解了它的专制。因此,在此中生活的大部分独立著作者,如“百科全书派”,都去努力适应这种专制统治,他们一方面攻击这种弊端,一方面又利用这种弊端玩世不恭。人生的前三十年,卢梭是瑞士的一个涉世不深、无所事事的人,在快乐的生活中,在被萎靡不振包围的氛围中,他成了一个懈怠、懒惰的孩童,还没有尝到社会和法律约束的滋味。因此,他对于矫揉造作的学者圈,巴黎宫廷生活的虚伪道德,有着比其他人更敏锐的体察。最初,他对此感到不安和压抑,但是他抑制着他的反抗和憎恶的情绪,对此表现出极大的容忍。可是这些情绪一刻也不曾停止过。现在,它们终于爆发了。他的著作一经发表,将社会的罪恶(腐败和不公正)都毫不留情地揭露出来了。他以一次孔武有力的抨击,开启了他一向所不曾意识到的一种使命。此次著作造成的反响,是他始料未及的,是他自认为正确的见解,他觉得这只是一本相当平和的作品。但是,舆论抓住它的反响,赋予它一种革命的意义,对此舆论,卢梭根本就不认同,极力否认,但成效不大。人们还是认为他是破坏文明的先驱者,依据是他曾经的言论:一切文明的胜利,都是毫无意义的。他仅有的要求是把他自己,以及他的日内瓦小国从所谓的文明中拯救出来而已,希望将它们带离那个过分文明,以致到极端病态地步的环境,从而使其避免受到这个过度文明的世界的伤害,避免“人种的退化”,仅此而已。他认为这种过分的文明是不治之症,并没有寄希望于此,更不会企图去医治它。我们知道,一般人只会空发议论,天才却会付诸实践。他既然已经握笔在手,就不会让手空握,因此他不会停下来,会一直往前走。由于第一次“论文”的空前成功,彰显了他横溢的才华,这使豪迈和德行在他的心里发芽、成长,在他幼年时期,它的种子就由他的父亲、他的祖国和普鲁塔克撒下来了。 值得我们注意的是1749年对他的“暗示”,这一年,他正好得了膀胱病,此后这种疾病一直困扰着他,使他变得狂热和躁动,并一直持续到死。他的疾病似乎就一直这样下去了,健康无望了。 1749年,医生们都认为他活不过半年了。我们能想象得到,这个定论,会使一个真诚而坚强的灵魂陷于怎样的混乱和无助!但此时,反而任何事物,在卢梭看来,都不是令人感到恐惧的了。的确,这个“日内瓦青年”不再害怕任何事物了。他也明白了许多事理,发现自己以前所尊重的那些哲学家,尽管这些哲学家也认同卢梭的思想,但其教义中“有一些错误的言论和愚蠢的想法”,他对“社会秩序带来的只是压迫和穷困”深信不疑。他每次以毋庸置疑的口吻对大众提出他的这种想法。他认为:“要使听众信服自己,就应该使他的实际行动和他所倡导的想法一致”。卢梭也做到了。他彻底改变了他的着装,脱下了他的长袜子、放弃了精致的衬衣,变卖了他的表,丢弃了他的佩剑,将装束变换为:用厚布缝制而成的一身普通衣服,一头圆的假发。不仅如此,他还辞去了会计员一职,声称要通过自己的劳动,以抄写乐谱者的身份去养家糊口。这是他遵从自己的内心而发出的一种变革。一个世纪以后,以卢梭为榜样,为他的思想所激励的托尔斯泰,效仿卢梭的所作所为,也大声疾呼——“我的确改变了”。这种转变使得大家都认不出卢梭了:他不再是羞涩的、腼腆的、不谙世事的日内瓦青年,不再是任何事物都能让他轻易受到伤害的年轻人了。大胆、骄傲、勇敢,这是人们对他新的认识,大家完全蔑视他和他的道德、信条,对他充满成见,但卢梭对这些持着成见、嘲讽自己的人们毫不理会。他说,他将用自己全新的言论推翻这些微不足道的嘲讽,这种交锋对他而言,和用手指捻死一只小虫一样容易。这真是让所有人为之一震的转变!他犀利地指出社会的问题,痛斥社会秩序的不公,这种冷言冷语,巴黎所有的人都争先恐后地相互转告着。这在两年前是不可想象的,他也永远不会想到,十年之后,当时所必须说的话引起的轰动,因此也就不会费心去想如何遣词造句了……假如以后,他提及他曾经受的迫害的话,我们就要探求他所受迫害的根源,就必须寻找引起这种迫害的矛盾来自哪里,这就不得不从他和大众之间的战争来寻找答案,而他们之间的战争恰恰是他宣布的,他对他所处的时代和整个社会进行了毫不留情的批判,这就激怒了相当一部分保守而有权势的人,从而造成他所受的迫害。 在他的关于讨伐科学艺术和文明等的恶行的论文之后,1753年,他又发表了《论人类不平等的起源及基础》,它更加深入地论述了革命意味着什么,因此其社会意义比第一次论文更为深远。卢梭深信不疑地认为,他自己内心所燃烧的革命激情,他本身思想上令人费解的逻辑都驱使他前进,直至让他排斥“财产”观念,因为这财产是产生人与人之间不平等关系的始作俑者。而国家却以法规的形式,认可和鼓励这不平等的关系,卢梭对此非常排斥,质疑这种规定,他还揭露国家的腐败现象,并认为这是致命的。在这些国家里,权力是富人们的专利,他们专横而肆意地窃取、占有着大众的权利,仅他们占有这些权利是罪恶的,因为这不平等将使人类陷于受奴役的悲惨命运。他反对将来由富人治理国家的民治主义“在一个君主专制的国家里,个人的财力决不能使他在国王之上,但在一个共和国里,他的财力就很容易使他凌驾于法律之上。那么,政府就不再握有权力,而富人常是真正的主权者。”(寄达隆培尔的信)——原注。 在卢梭之前,十八世纪许多哲学家,早就提出过大致论述此思想的大胆言论,但迄今还没有一个人能用哪怕一丁点儿意志力,为他的大胆思想和言论做出积极的努力。好在卢梭做事并不会半途而废,他认为思想不是昙花一现的事,对待思想的态度,应该是非常严肃的。当他批判富人们时,已引起了他们的不安,当他疾呼“专制统治已经逐渐抬起它可怕的头”,呼吁将暴君勒死,或废去他的统治,此种革命是一种“合法的行动”时,更引起了他们的恐惧。他的“危险”不仅体现在这些危险的思想方面,他还充分利用了自己天才演说家的才能,运用惊人的演说,掌控全局,点燃了听众的激情。他创造性地研究出一种户外的讲演方式,成功地刺激了现场群众,这种演说方式带来的影响,是没有一个俯首疾书的著作者可以与之相媲美的。在他给达隆培尔写的第三封信里即《寄达隆培尔》,成书于1758年,全书共283页。——译注。,足以看出他对滔滔雄辩的热度,这种雄辩也足以引起舆论的高度关注,激发它们讨论的激情。其中某几部分,早已成为革命的演说词。这使达隆培尔这个卓越的学者感到了威胁,尽管他参加了五六个学术团体,但这个只有“日内瓦公民”一个头衔的、鲜为人知的青年,在争论中,和他不相上下,竟让他心里有些害怕。“如果和像你那样的‘笔’交锋,该是一件多么危险的事。……你知道怎样取悦受众,你即使蔑视他们,也能用你的蔑视来取悦他们……”他竟把卢梭比作马丁·路德。第4章隐居的自由败给了内心的“恶魔”然而,卢梭向往的仅仅只是独自一人隐居在大自然界中,最好远离民众和世界,离开巴黎。因此,当轻快活泼的苔毕娜夫人邀请他时,他果真这样做了。他欣然接受了这位普通佃农的妻子的好意,甘愿隐居在蒙莫朗西(Montmorency)森林中的“隐庐”之中。1756年4月9日,他便在这里开始了居家生活。他说:“我真正的生活,应当从那一天算起。”他以前的朋友,他的同僚,都不甚理解他的心意。他们对他的隐居行为颇有微词,都一致批评他,认为他这样做,只不过是为他人提供闲来无事的谈资罢了。或许出于深深的厌世心理,1762年,在给马尔舍伯(Malesherbes)的信中,卢梭深感有为自己辩解的必要。他说,他之所以隐退,真正原因在于:“那无法摆脱的对自由的向往精神,那是任何事物能不能战胜的,在它面前,所谓荣耀、财产,甚至名誉,都变得无足轻重。”他又发自内心、由衷地说:“不仅如此,他内心里激荡着的自由精神,竟是由懈怠、懒惰引起的,这些懈怠和懒惰虽大于自尊心,但这游荡和懒惰的过程真是不可思议的:在此期间,任何事情都能引起他的不安;就连生活中,公民最小的义务都无法忍受;说句话,写封信,作一次访问,即使这些事情对别人而言是必要的,但于我都是一种煎熬。……”他青年时期的所有努力,都只为达到一个目的:“幽居与休息。”如果一旦他发现自己可以享受到这些时,他就立即放下一切,督促自己要好好利用这些契机。但是,他内在的恶魔却破坏了这一切。这恶魔便是写作的冲动,它破坏了他的幽居。最后,他的后辈——日耳曼的浪漫主义者,极大地“仰慕”着他独居的“隐庐”,对他“悲伤苦痛中夹带的狂喜”、“带着眼泪的微笑”等,都表现出浓厚的兴趣。然而,尽管才四十四岁,由于在自我身体的掌控方面表现出的力不从心,使他感到的却是生命的衰竭。为此,他在写作中,用轻快的笔调,借以慰藉充满向往的“他永不曾满足的爱情”。于是,他纵情沉湎于他为自己营造的极富情色的梦境中。他写道:“那是一年中的六月,丛林下布满着阴影,夜莺唱着美妙的夜曲,溪水潺潺地流动在身边。……”他的身边,“围满了一大群美女”。在这一群美女中,他称自己为“不羁的放牧者”。他的梦想在他的著作中马上显现;他眼前想象的这些景象,成就了他不朽的传奇之作——《新爱洛绮丝》(la nouvelle Héloise)。金发碧眼、皮肤白皙的朱丽(Julie)和棕色头发的克雷尔(Claire)就是作品中的女英雄。他和她们在蒙莫朗西的森林中自由自在地游荡。为了使自己也成为他梦境中的主人公,他又写了几篇通讯,放在该书的开头,而这几篇写作完全不在他的计划之中。1757年春节,他正夜以继日地伏案写作时,迷恋上了苔毕娜夫人的嫂嫂杜黛陶夫人,并一发不可收拾。但当他再度回到他的写作时,他觉着很羞愧,他反对世界,反对一切恋爱文学的美好说辞,但他的“朱丽”正是他所反对的,显而易见,他和他所反对的事物是极其矛盾的,这种矛盾让他深以为耻。“他坚定地宣布自己的原则之后,他认为这部作品是颓唐之作,它只是受到爱情鼓舞的产物罢了,并对其加以痛骂,之后——”,他自己竟向敌人屈服了。他试图使他自己的思想恢复自由,然而最终以失败告终;他完全陷入自己颓唐的写作中了。他企图“将他幻想中的色情纳入道德的范围”,这种做法使他的作品在道德方面不遭人诟病,成为无须争辩的事实。然而,这自由幻想的热情和说教的道德结合得非常牵强,以我们今天的眼光看,他的小说略显笨重和僵硬,不过在当时,这部作品却是他人难以描摹的,因此获得了成功。这也使得和他同时代的作家,自然会因妒忌而攻击他,其中伏尔泰的攻击尤为突出。但是,舆论仍狂热地追着他不放,宫廷中的贵妇人尤其是这样。他的“朱丽”感动了很多的人,使她们潸然泪下。一切的批评,在如此巨大的热情面前根本不值得一提。尽管反响如此之大,却也扰乱了卢梭所追求的清净。各方面的纷扰迎面而来,其中就有情感方面的,迫使他不得不离开他的隐居之处。他和他的女主人苔毕娜夫人发生争执后,移居于蒙·路易(Mont Louis)——蒙莫朗西森林的另外一所宅院,随后再次搬迁,搬到蒙莫朗西城,那里地位最高的人是卢森堡公爵及其夫人,他受到了前所未有的盛情招待。当然,这使他再次成为同时代的文人才子们嫉妒的第一目标,他们不时地给予他无情的嘲笑,再三地指出:他不是隐士吗?他不是沉溺自然的人吗?不是一位杰出的社会讽刺家吗?居然还能设法成为理财能手?看来他只不过是宫廷官员府中的食客罢了!卢梭自己也发觉了他的这些矛盾之处,并深感痛苦;但是他又深陷于此——无法抗拒他的贵族朋友对他慷慨的赐予,并欣然接受这些恩惠——而无法自拔。他在他们的慷慨资助之下,过了几年衣食无忧的日子,在此期间,在这些华贵的府中,他写出了个人最伟大的几部著作:《新爱洛绮丝》《寄达隆培尔》(Lettre a DAlembert sur les Spectacles)《社会契约论》和《爱弥儿》。他思忖着该给他的文学创作生涯画个句号了。因为,据他估计《社会契约论》和《爱弥儿》的版权净收入,约有八千或一万法郎,这些收入,可以使他为自己和他的泰莱莎购得一笔生活年金。这计划如果可行,他就可以继续去各个地方周游了,在这些地方随意逗留、游玩,过幽静的隐居生活,闲暇之时,他还可以趁机写作,赘述自己的一生。他传达给我们的是这样的看法:“这种生活是其他事物所无可比拟的,写作的唯一真实之源,将来总会有人明白他的用心。”这本《忏悔录》,好像是他对生活自言自语的表白,在他生前并没有印制、发行,字里行间,用充满快乐的笔调显示出他对隐居生活的满意,世俗的烦恼都丢到脑后了。他尽情地享受着这惬意的时光,根本就不会料到,可怕的浪潮即将向他袭来,这浪潮将他从蒙莫朗西的寓所甩出去,并缠住他不放,直到他生命的最后一刻。他的敌人真多啊:国王的宠姬,蓬巴杜夫人(La Pompadour);令人生畏的首相和大臣什瓦则尔(Choiseul);掌控巴黎舆论的德芳夫人和雷毕娜丝小姐(Madame du Deffand and Ma