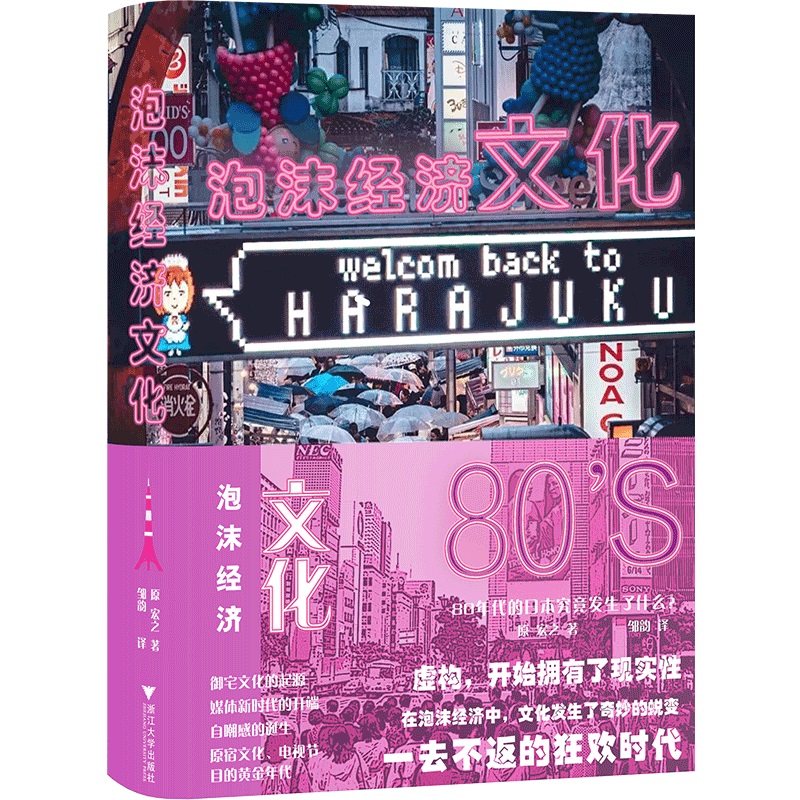

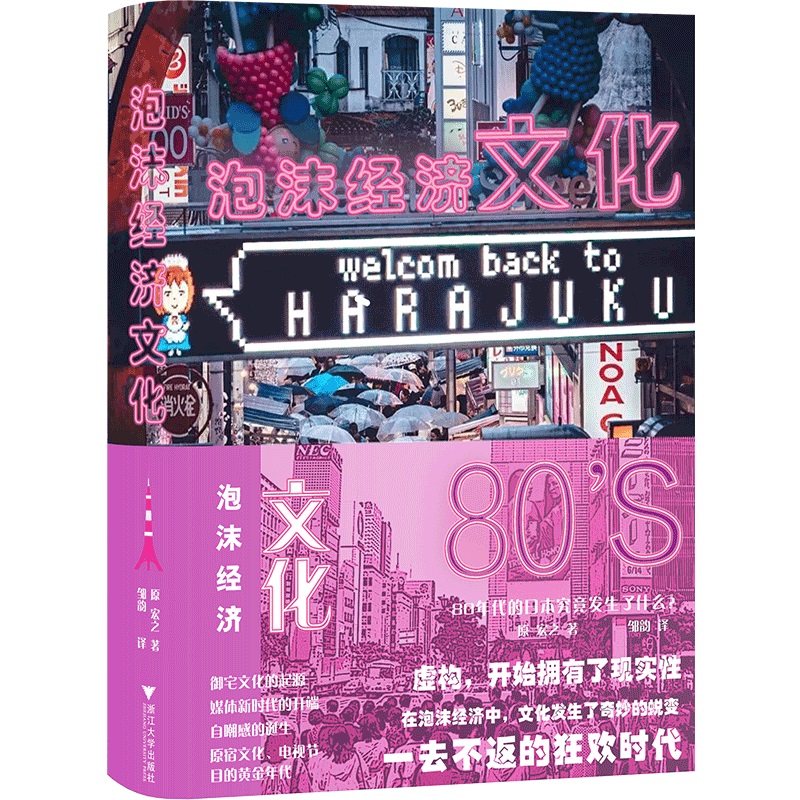

出版社: 浙江大学

原售价: 68.00

折扣价: 42.20

折扣购买: 泡沫经济文化:80年代的日本究竟发生了什么?

ISBN: 9787308233989

原宏之 日本明治学院大学教授,法国巴黎第八大学博士,专研法国与日本思想史和媒体理论。著有《表象媒体讲义(正义篇)》,《话语分析:交际思考的转换》等多部学术专著。

第一章 原宿——“80年代”年轻一代的狂欢空间 1980年,山口百惠隐退,松田圣子出道。那一年是经典偶像形象与不良少年的偶像形象新旧交替的时代,也是日本汽车生产数量荣登世界第一的一年。我在序章已经有所论述,在脱政治化的消费社会中,年轻一代急速地转向电视、杂志以及信息媒体。哪怕是在咖啡厅跟朋友们侃侃而谈,媒体都承担了提供周边生活环境信息的职能。电视上元气满满的搞笑艺人和偶像,其实只不过是社会的表面现象罢了。这一年,在漫才热的喧嚣之中,也出现了这样的事件,20岁补习学校的学生用金属棒球棒杀死了熟睡的父母(当时社会还在宣扬,在我们这种牧歌般的时代中,这种杀害父母的事件是极少数的例外)。一方面,媒体积极引导一种社会性的流行;另一方面带有负面价值观的信息则被忽视了,比如为何我们的社会会出现这种“不得志的补习班学生”。这些问题逐渐成为社会中隐藏的阴影。 我们再来看年轻一代的文化。在从20世纪70年代到80年代的过渡期中,“应试考试的竞争”和暴走族、校园暴力等“反社会”行为,与组成社会的年轻一代形成了鲜明对比,因此社会出现了同一时期的“双子”现象。新时代的到来,使得生活的“环境”(同自己息息相关的经济、社交、劳动、将来的种种抉择等各种条件)发生了翻天覆地的变化。也正因为如此,一直无法适应新环境的一部分人出现了,而权力阶层想要清除这些人,因为这些人是威胁了他们作为“主人”地位的“绊脚石”a。 “竹之子族”的出现 1980年,年轻一代的街区——原宿出现了许多身着粉色或黄色浅色系的手工制衣服的人,在步行街跳着舞。他们的衣服并非高价的物品,但他们的衣服颜色质地鲜艳、手工缝制得也十分简单,他们脖子上还戴着一些“亲子体验活动”教室中常常用作装饰的金色银色的彩带。挂在胸前的名牌、小玩偶、徽章等夸张的装饰,再加上一双朴素的布鞋,这产生了极大的反差。还有许多人戴着墨镜,这在当时是十分与众不同的。因为这些年轻人喜欢的时尚服装店是位于竹下通的“竹之子精品店”,因此NHK(日本广播协会)将他们称为“竹之子族”。这些“竹之子族”还在代代木公园到表参道之间的街区(原宿放射23号线)跳着舞。对他们来说,这些步行街不仅仅是和朋友们相聚跳舞的场所。与其说这是一个场所,不如说是“大放异彩”的舞台,因此有些人甚至会特意坐电车来围观。在这里,男性也会画上眼线、眼影,穿着三原色的日式短褂外套样式的披风(绸缎质地的连体衣通常价值3000日元左右)闪闪发光,跳着芭啦芭啦(Para Para)舞。在“竹之子族”中还有人成了电视偶像。1981年借由歌曲《E心情》(E気持ち)而大火的冲田浩就是其中的代表人物。但是这种情况只是个例外,对于大多数年轻人而言,在步行街跳舞,他们的穿着和舞蹈是为了表演给现场观众们看的a。 “竹之子族”通常是在学校中途退学的,或是无法适应学校、职场的一群人。他们中的大多数人的动机都是通过舞蹈和衣着来同自己“兴趣相投的伙伴”相约于每个周日。“梦英琉”“流紫亚”“不恋达”“龙虎舞人”“雅莉格丝”“安德里斯”等等,每个小组的成员之间的团体意识十分强烈。“竹之子族”小规模活动的出现始于1979年,而80年代中期在同一地点出现了“R&R族”。“竹之子族”通常喜欢引人注意的迪斯科舞曲(“Loving You Baby”“Dancing Sister”“Hello Mr. Monkey”“I Like Your Love”等旋律十分流畅的、在当时被称为Candy Pops的音乐)。而“R&R族”的原点则是五六十年代的Oldies的音乐风格,扭动脚踝和腰,并抬起脚,跳着摇滚乐式的舞蹈。他们的装扮也是50年代的复古风,复古飞机头、皮革上衣、牛仔裤或者马尾辫、裙摆很大的长裙,跟随着比尔·哈利(Bill Haley)、查克·贝里(Chuck Berry)、胖子多米诺(Fats Domino)的歌曲一起舞蹈。 然而,在“竹之子族”和“R&R族”内部,即便不属于同一个派系,人与人之间仍然有一种“同一集体”的意识;相反,在“竹之子族”与“R&R族”之间,二者虽然在同一空间活动,但他们相互对彼此毫不关心。他们并不是敌对关系,只是对彼此毫无兴趣。 有关“竹之子族”,有一部十分优秀的纪录片——NHK《原宿24小时》(《年轻的广场》,1980年),我们借助这部纪录片来倾听聚集在原宿的年轻人们内心的声音。 日本流行文化爱好者的进阶指南 发掘二次元、御宅族的来龙去脉 理解当代日本文化的必读书 一本书读懂当代日本