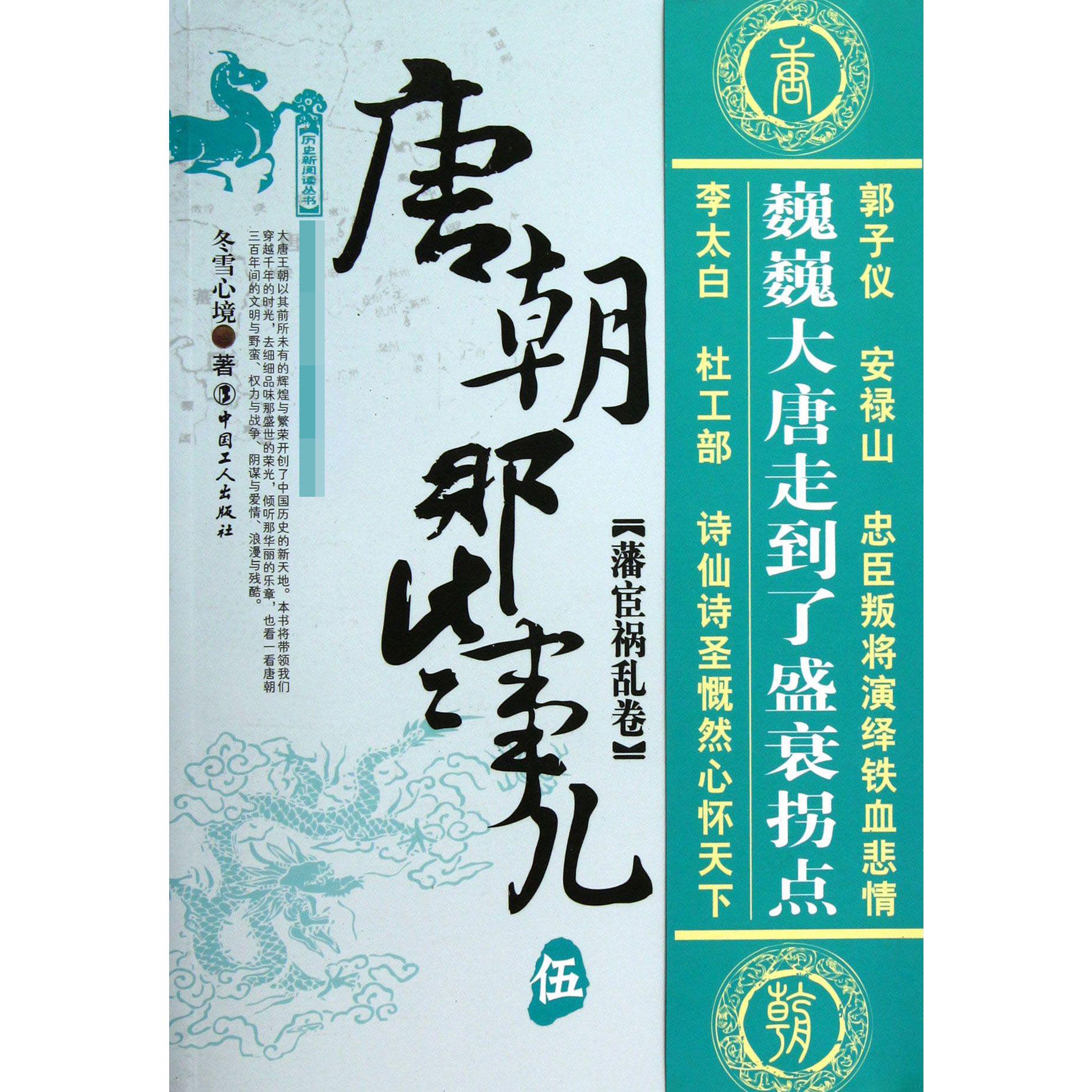

出版社: 中国工人

原售价: 36.80

折扣价: 21.80

折扣购买: 唐朝那些事儿(5藩宦祸乱卷)/历史新阅读丛书

ISBN: 9787500855484

冬雪心境,本名李珩,天津人,音乐专业出身,热爱历史,尤其是唐朝历史,经过长期的准备。决心用自己的方式来书写大唐的历史。

“这一定是厌恶安禄山的人造谣生事!” 当李隆基听到安禄山叛乱的消息后,这是他抛给 所有人的第一句话。这种心存侥幸的天真想法,很快 就被站在一旁的高力士否定。 “陛下!安禄山有野心已经很长时间了,这一点 陛下并非不知道,依老奴看来,安禄山叛乱是迟早的 事儿,现在传来他叛乱的消息,还是希望陛下能够早 日定夺!” 当时朝堂之上没有人比高力士更能说动李隆基, 当高力士说完后,李隆基的脸上开始显出忧虑之色, 虽然他知道安禄山野心十足,但局势变化如此之快, 还是出乎他的意料。 残酷的事实无情地击碎了李隆基的幻想,高力士 的话语让他极不情愿地正视安禄山发动叛乱的现实, 于是他面对朝臣开始发问: “众爱卿可有良策?” 事实上早在朝臣听到安禄山挥师南下的消息后, 很多人已经吓得目瞪口呆、相顾失色,所以李隆基的 问话基本等于是白问,这些锦衣玉食的大臣们很多人 已经犹如行尸走肉一般过着寄生虫似的生活,身在官 场整天打打嘴仗、搬弄是非绰绰有余,但对于突生的 变故根本没有能力去应对。 所有人全都面如死灰地低着头不说话,但此时有 一人例外,这个人就是先前不断逼安禄山造反的杨国 忠。 此时杨国忠非但没有惊慌,脸上反现扬扬得意之 色,因为他不厌其烦向李隆基上奏安禄山必反的“天 才”预言终于成为了事实,从而证明了自己的远见卓 识。就在朝臣们忧心忡忡、手足无措时,杨国忠为了 显示自己卓然的才能,故意装出一副处惊不乱、泰然 自若的“大将”风度,开始站出来为皇帝陛下解忧: “陛下不必忧虑,我估计现在只有安禄山想反叛,士 兵们未必愿意跟着他,请陛下放心,凭借着陛下的天 威,过不了几天,必定会有人献上安禄山的首级。” 在我看来,杨国忠所说的话虽然很能振奋人心, 但却是实实在在的废话。 不过李隆基似乎很认同杨国忠所说的话,对于杨 国忠这种浅薄无知之徒的痴人说梦及满嘴的胡言乱语 ,李隆基居然不住地点头,这真成了“君臣默契,一 体同心”。 杨国忠说完后,李隆基并没有过多地进行深入思 考,就立即指派特进(退休官员)毕思琛前往东都洛阳 、金吾将军程千里前往河东,二人各自在当地招募士 兵,共同抵御安禄山的大军。 从李隆基的这个安排来看,他显然低估了事态的 严重性,试图用临时招募拼凑的乌合之众,来抵御安 禄山的斗志旺盛、训练有素、久经沙场、骁勇善战的 精兵劲旅,无异于螳臂当车、以卵击石。不过从另一 方面也反映出了天宝年间大唐武备内轻外重的真实隐 忧,如此安排,也算是此时关中地区无兵可调的无奈 之举。 李隆基内心没有真正重视安禄山这个可怕的对手 ,但在毕思琛和程千里走后,他的内心又很忐忑,因 为在此之前,从河北地区又传来了最新消息,安禄山 此次前来~共带了将近二十万人。 这下,李隆基真的坐不住了。 此时,安西节度使封常清恰巧入朝奏事,李隆基 犹如抓住了救命稻草一样,在见到封常清后第一句话 就是询问讨贼方略。 李隆基之所以如此看重封常清,是因为他不仅是 和安禄山官职一样的节度使,更是一员名震西北边陲 、久经沙场的猛将。天宝元年曾跟随夫蒙灵詧远征至 碎叶城(今俄罗斯伏龙芝市)平定达奚诸部的叛乱,天 宝六年又跟随高仙芝击败了依附吐蕃的小勃律国,可 谓是战功赫赫。 按说这样一位久经沙场并深受皇帝陛下信任的战 将,在皇帝陛下询问讨贼方略时,其回答应该是严谨 负责任的,然而封常清却犯了兵家大忌,那就是在对 战局情况毫无所知的情况下头脑发热、盲目轻敌;或 许是他多年来在战场上少有败绩,使得他逐渐自大起 来,在面对皇帝陛下的发问时,他居然不假思索地说 出了下面一段话: “陛下不必忧虑,现在天下太平已经很久了,所 以人们都害怕安禄山大军前来。但在臣看来,事情逆 顺,形势总会有变化,臣愿意前往东渡洛阳,打开府 库取出金帛武器,招募骁勇善战的勇士,然后渡过黄 河去征讨安禄山,臣保证过不了多长时间就能将安禄 山的首级送来长安城。” 封常清说得信誓旦旦,李隆基听得心潮澎湃。然 而在我看来,正是封常清这番不负责任的话语,导致 了他日后的悲剧下场。 李隆基听后龙颜大悦,当即任命封常清为范阳、 平卢节度使,将守卫东都洛阳的重任悉数托付于封常 清。 不可否认,封常清对于皇帝陛下的重托,还是十 分努力的,他当日就动身启程,晓行夜宿赶赴东都洛 阳,在那里他很快就征兵六万,并拆毁洛阳北面的黄 河要津河阳桥,以加强洛阳城的防御。 封常清虽然是久经沙场,但李隆基在听叛军不断 攻城掠地的消息后,还是对时局流露出了担忧之情, 所以在封常清走后,他并没有继续留在华清宫,而是 立即星夜兼程返回长安重新进行部署。 在回到长安后,李隆基召见的第一个人是郭子仪 。 郭子仪,祖籍山西,华州郑县(今陕西华县)人, 时任朔方节度右兵马使、九原太守。自幼研读兵书, 学习十八般武艺,身材魁梧,相貌俊秀。十八岁以优 异的成绩考中武举,开始了他的戎马生涯。 后世史家称郭子仪是“天下以其身为安危者殆二 十年”,“再造王室,勋高一代”,从他后来指挥平 定安禄山的叛乱和保卫大唐边疆的一系列战斗中可以 看出,史家的评论绝非虚言。不过更让郭子仪本人想 不到的是,李隆基这次召见他,居然会拉开他可歌可 泣、辉煌灿烂的人生序幕。P3-5