出版社: 陕西师大

原售价: 49.80

折扣价: 31.20

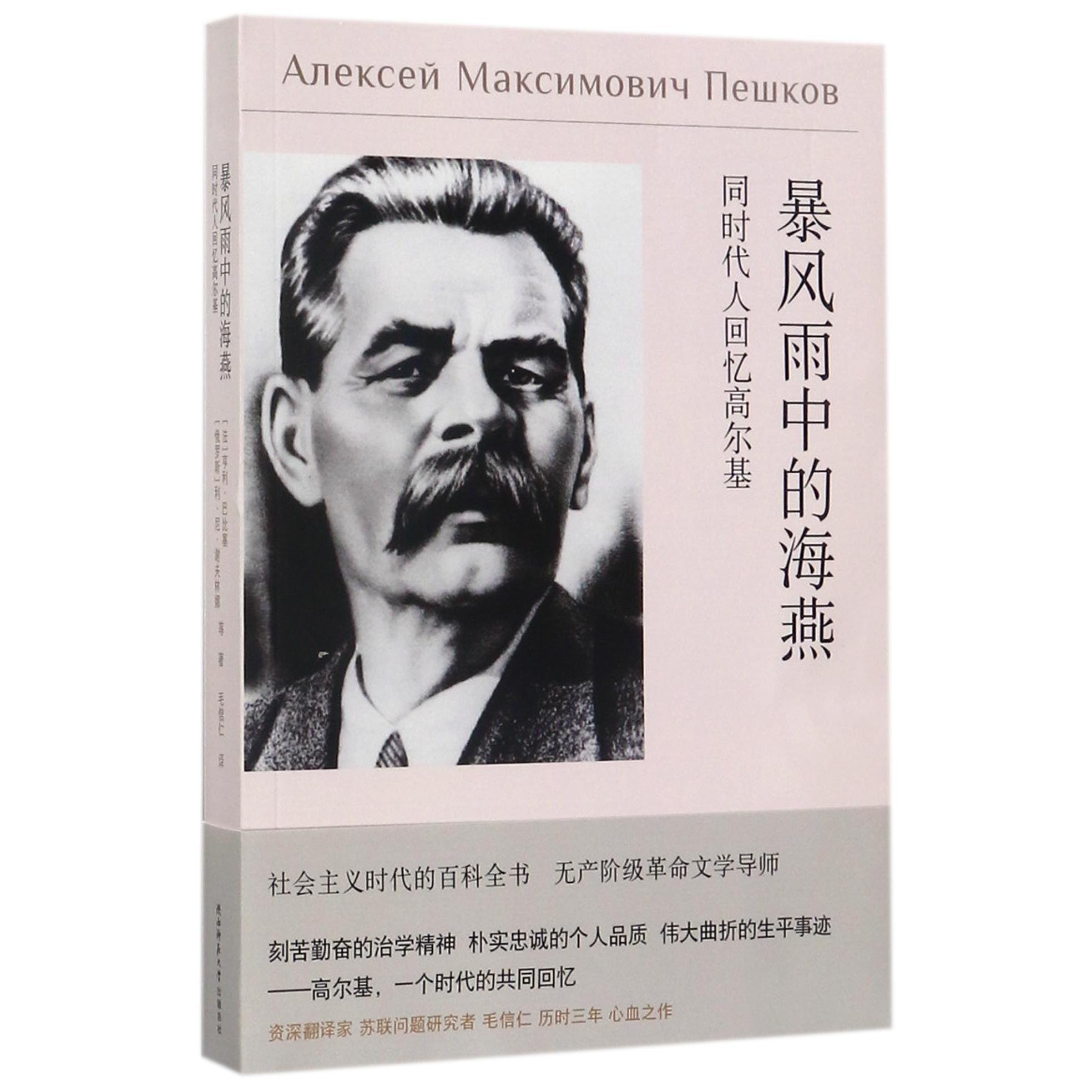

折扣购买: 暴风雨中的海燕(同时代人回忆高尔基)

ISBN: 9787561389041

。。。

娜·康·克鲁普斯卡娅 娜杰日达·康斯坦丁诺夫娜·克鲁普斯卡娅 (1869-1939),党的积极活动家,弗·伊·列宁的夫 人、朋友和战友。 本文原载一九三二年九月二十五日《共青团真理 报》第二二二号。现按《同时代人回忆高尔基》一九 五五年版,第三十七一四十页刊印。 列宁和高尔基 弗拉基米尔·伊里奇对阿列克塞·马克西莫维奇 ·高尔基这位作家的评价很高。他特别爱读《母亲》 和刊登在《新生活报》上抨击小市民习气的文章—— 弗拉基米尔·伊里奇本人对形形色色的小市民习气也 十分憎恨——他喜爱《底层》,喜爱《鹰之歌》和《 海燕之歌》,喜爱这些作品的格调,他还喜爱高尔基 的这样一些著作,诸如《大灾星》《二十六个和一个 》。 我记得,有一次伊里奇怀着炽烈的愿望想到艺术 剧院去看《底层》的演出;我记得,在他生命的最后 一些日子里,他听我朗读《我的大学》的情景。 高尔基写得最多的是工人、城市贫民、“底层” 平民和伊里奇最感兴趣的那些阶层的人物,他描写生 活真切生动,细致入微,他是用憎恨压迫、剥削、庸 俗和心灵空虚的人的目光——革命者的目光去观察生 活的。因此,高尔基写的作品,伊里奇感到亲切和容 易理解。 弗拉基米尔本人也热切地注视着生活,注视着一 切生活琐事。伊里奇身上体现出的这种善于观察和思 考生活琐事的本领,高尔基曾经在给我的一封信中提 起过,他写道: “我非常清晰地回忆起我对哥尔克村的访问,那 好像是在一九二O年的夏天。当时我不过问政治,完 全泡在琐碎的日常事务中,我常向列宁抱怨生活琐事 给我带来的困扰。谈话中我提到列宁格勒的工人拆毁 木房作燃料,他们砸坏窗框,打碎玻璃,白白地损坏 屋顶上的铁皮,可他们的住房呢,屋顶漏水,窗户订 上了胶合板,等等。工人们轻视自己的劳动成果使我 感到愤慨。‘您,弗拉基米尔·伊里奇考虑的是宏伟 的计划,这些琐事是了解不到的。’他在凉台上踱步 ,默不作声,于是我暗自责备自己:我不该用这些鸡 毛蒜皮的小事去麻烦他。可是,喝过茶以后,我们去 散步,他对我说:‘您不该认为我不重视这些生活琐 事,更何况您所注意到的轻视劳动成果的例子绝不是 小事,不,当然不是小事。因为,我们是穷人,应该 懂得每块劈柴和每文钱的价值。许多东西遭到破坏, 必须珍惜剩下的一切,这对于恢复经济是必不可少的 。但是,怎么能指责工人,说他们还没有觉悟到自己 已经是所有这一切的主人了呢?这种觉悟不是很快就 能产生的,只有社会主义者才会有……’他围绕着这 个话题谈了很久,使我吃惊的是,他看到了那么多的 ‘琐事’,而且他的思想能异常自然地对一些微不足 道的日常生活现象做出最广泛的总结。他这种极为机 敏的能力始终使我惊叹不已。我不知道有谁能如此协 调地把分析和总结结合起来。” 在同一封信中,阿列克塞·马克西莫维奇写道: “他在卡普里与我谈到那些年的文学作品时,非 常精确地评价我这一代的作家,十分容易地了解了他 们的实质。” 伊里奇深谙俄罗斯文学,对他来说,文学是了解 生活的工具。文艺作品越是充分、全面地反映生活, 越是朴实无华,伊里奇对它们的评价就越高。 弗拉基米尔·伊里奇是在一九○七年的伦敦代表 大会上进一步结识高尔基的。伊里奇在会上观察他的 言行,跟他交谈,两人在某种程度上成了推心置腹的 朋友。伊里奇在第二次侨居国外时期写给高尔基的一 些信是很有意思的。伊里奇的形象,他的为人,在这 信中特别鲜明地表现出来了。伊里奇在给高尔基的信 中极其坦率地指出哪些是他不能同意的,哪些是使他 焦虑不安和深为关切的。伊里奇一般都这样给同志们 写信,但在给高尔基的信中的语气却显得与众不同。 信常常写得十分严厉,但在严厉之中却包含着某种特 别的温柔之情。这些信往往是在某个事件的触动之下 写成的,感情异常丰富,明显地反映出他的焦虑不安 、心情沉重的感受、欢愉和期望。伊里奇觉得,高尔 基对这一切都能深刻理解。伊里奇也总是要高尔基相 信自己的观点是正确的。 这些信中显示出伊里奇对高尔基的关怀。大家都 知道,伊里奇对人们是关怀备至的,他是善于关心别 人的。阿列克塞·马克西莫维奇本人也曾多次写过这 方面的事,这一点大家都提到过。 伊里奇对阿列克塞·马克西莫维奇的健康很关心 。他经常问起他的健康情况,建议他必须找第一流的 医生治疗,要遵守生活制度(伊里奇戏称之为“压缩 ”制度),不要在夜里工作。 伊里奇侨居国外时,常为很少有机会看到工人而 苦恼。诚然,侨居国外的工人很多,但他们往往很快 就找到工作,已经习惯于当地的法国人和瑞士人的生 活方式,侨居生活很快在他们身上发生了影响。因此 他总是乐于同来国外作短暂居留的工人们交往。伊里 奇对卡普里党校。的工人工作和龙寿姆党校的学生工 作。特别满意。一九一三年有一批工人代表要来波罗 宁(在克拉科夫附近的加里齐亚)。高尔基在卡普里岛 接触俄国工人的机会更少,因此列宁显然能想象到他 的心情是多么沉重。伊里奇就邀请他到波罗宁来。“ 如果健康允许,马上来这里小住一个时期,真的!自 从伦敦代表大会’和卡普里岛创办学校以后,您又可 以同工人们会面了。”P1-3