出版社: 上海社科院

原售价: 88.00

折扣价: 48.40

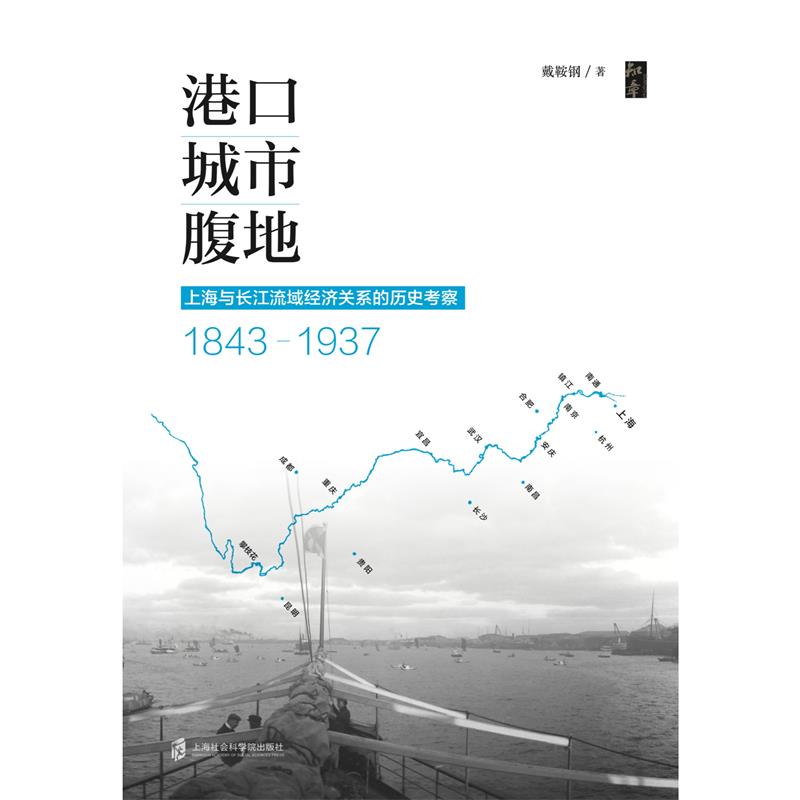

折扣购买: 港口城市腹地(上海与长江流域经济关系的历史考察1843—1937)

ISBN: 9787552024043

戴鞍钢,复旦大学历史学系教授、中国近现代史专业博士生导师,国务院政府特殊津贴专家。著有《晚清史》《大变局下的民生》《发展与落差——近代中国东西部经济发展进程比较研究》《江浙沪近代经济地理》等学术作品;主编《中国地方志经济资料汇编》等;发表学术论文百余篇;主持多项国家及省部级社科项目;曾获“全国百篇优秀博士论文”和“中国图书奖”等全国及省部级奖项。

结语 在中国社会经济的发展进程中,近代上海的崛起,意义深远。自开埠后,它因其独具的自然、人文等综合优势,在沿海各口岸中脱颖而出,成为独占鳌头、左右全局的内外贸易枢纽港,并因此带动了上海近代城市的繁荣、长江三角洲的社会近代化进程和长江流域广袤地区商品经济的发展。港口与所在城市及腹地间互补互动的双向关系,在这里得到集中的体现。研究中涉及的一些问题,也深有启迪。 第一,近代上海独领风骚,是以中国其他沿海口岸发展的滞后映衬的。近代以来,与上海相比,中国其他沿海口岸的港口建设及相关设施明显滞后,直至20世纪初年仍没有摆脱香港、上海分握中国南北海运门户的总体格局,其中上海的作用更为重要,成为维系华南以外大半个中国对外海上交往的枢纽,“盖上海一埠,就中国对外贸易言之,其地位之重要无异心房,其他各埠则与血管相等”聂宝璋编: 《中国近代航运史资料》第1辑,第144页。。究其因由,则有地区间经济发展的不平衡和外国对华投资地区分布的倾斜。 第二,近代上海的繁盛,是由其经济腹地的长江流域有力依托的。在近代中国,由于国力贫弱,航运以外的其他交通运输方式发展迟缓,长时期内,航运是中国各地区间主要的运输途径,铁路和公路的修筑进展缓慢。与后两者相比,航运受自然条件、地形地貌的限制较大,港口与腹地的联系一经建立,相对较稳定。上海正是依托了其经济腹地长江流域的有力支撑繁盛的。 第三,近代上海港的成长,是不断自我扬长避短的结果。上海港区位优势明显,但作为内河型海港,先天不足之处亦存,就近代而言,吴淞口内外淤沙和黄浦江航道狭浅便是障碍。若不治理,浏河港的衰落是前车之鉴。自上海开埠,对出海航道的治理一直受到重视,甚至被提交“辛丑议和”这样的外交场合。尽管这是列强出于维护其在华利益的需要,但撇开这层因素,为更好地开发和利用已有的港口,重视对其航道的治理,其中的合理性是客观和明显的。正是经过持续的疏浚,近代上海港的通航能力没有落后于世界航运业的发展步伐,始终富有活力。 第四,近代上海的发展,是与中外交往的不断扩大同步的。清中叶始,上海逐渐扬名于东海之滨,但真正发展成为中国内外贸易枢纽大港,是在1843年开埠以后。虽然这是一种被动的开放,但毕竟给上海的历史性发展提供了契机,沿海及长江的对外通商,使上海久被压抑的潜力得以释放;近代科学技术、机械设施、经营管理的输入,为上海的腾跃提供了可能。面向世界,顺应国际经济发展的新要求,与时俱进,是上海不断发展和在中国经济发展中长久保持领先地位的要因所在。 第五,近代上海与长江流域互补互动的双向关系,反映了客观经济规律的运作。上海开埠前,与长江流域的经济关系发展迟缓,人为的政策限制阻碍了客观经济规律的运作。自开埠后,这种束缚被打破,经济规律的作用得以显露,对外贸易重心的转移应是鲜明例证。而列强在华势力的扩张,传统政府统治的衰弱,虽是一种特定的历史现象,然又使得上海在其发展进程中,很少受到先前的那种人为限制或政区束缚之类的约束,较多的是客观经济规律在发生着作用,以上海为中心的长江流域市场网络的架构,当是这种作用的产物。 明确这些认识,有助于对近代上海崛起这一中国经济发展进程中突出历史现象的剖析,也有益于对现实问题的思考。 近代以来,长江三角洲一直是与上海联结最直接、关系最紧密的经济腹地,也是全国经济发展最快、城市化程度和人口密度最高的地区,又是外国投资最多的区域,至今仍是上海最可依凭的根基所在。长江作为中国的黄金水道,也是沟通上海与长江流域经济联系的主要渠道。背靠长江,拥有长江流域广袤的腹地,无疑仍是上海得天独厚的优势所在。随着洋山深水港的建成,上海港在中国沿海口岸中的领先地位仍是不可替代的,并将继续对长江流域乃至全国的经济发展发挥重要的推动作用。2005年12月10日,位于东海的洋山深水港正式建成开港运营,从此开创上海港发展及国际航运中心建设的崭新篇章。开港10年来,累计完成集装箱吞吐量达到1.08亿标准箱,年均增速近20%,截至2015年12月,集装箱吞吐量已连续第六年居世界第一,其国际航运枢纽港地位更加稳固,综合服务能级和国际竞争能力显著提升。详可参阅《解放日报》2015年12月11日。同时需要指出,无论是沿海或沿江港口的开发建设,都有一个不拘泥于现有行政区划、合理统筹布局的问题。而围绕着近代上海港的内外贸易,长江流域渐次形成的分级衔接的市场流通网络,已经从历史的角度提供了有益的启示。近代上海港作为长江流域枢纽港崛起的历史进程,及其对所在城市、周边地区及内陆腹地的深刻影响,亦从多方面可为当代的港口建设规划及区域经济的开发布局,提供历史的借鉴。 这是从历史地理和经济史方法综合研究港口—腹地的第一部著作,作为作者的博士论文曾获得2000年全国优秀百篇博士学位论文,也被列入上海市第五届哲学社会科学研究优秀成果奖。本次再版,作者增加了篇幅,将论述时间延长至1937年,从更长的时段观察上海如何带动长江流域经济的发展。 过去的研究多为泛泛而谈, 本书则根据翔实资料, 通过对近代上海与宁波、镇江、芜湖、九江、汉口、重庆各口岸之间商品流通环节的论述, 突出了上海在诸口岸中的中心集散港的地位, 同时清晰地揭示了上海港与不同层次腹地间的关系, 有力地论证了上海从长江三角洲区域经济中心发展为长江流域龙头城市的历史进程。