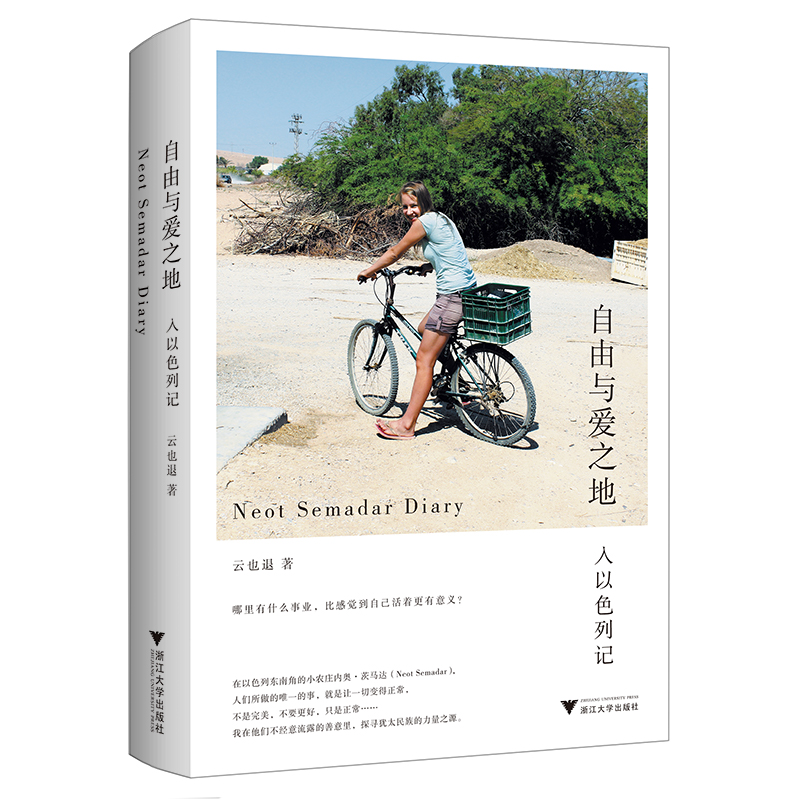

出版社: 浙江大学

原售价: 59.00

折扣价: 36.60

折扣购买: 自由与爱之地:入以色列记(2023版)

ISBN: 9787308170475

本名章乐天,生于上海,独立记者、文化专栏作家、文学评论家、译者、天涯社区闲闲书话原版主。已出版专著《自由与爱之地:以色列记》《勇敢的人死于伤心:与文学为伴的生活冒险》,译著《开端:意图与方法》《责任的重负:布鲁姆、加缪、阿隆和法国的20世纪》《加缪和萨特:一段传奇友谊及其崩解》。

引子 游记都是从路上开始写的。我也一样。 对路上的点滴,我记得特别清楚,有时比目的地的风景还清楚。我甚至还记得在路上时我在想些什么。就在眼下这一次旅行的途中,我一直惦记着三年前,在同一个国家、同一条铁路线旁边的售货机里掏出来的糖球。这些机器就安置在铁路车站上,大大的圆玻璃罩,球的颜色十分鲜艳,即使色盲也能看出它们是甜的。 鲜艳的东西在自然界里往往有剧毒,我对它们一向视而不见,但那天,等了三十分钟火车后,耗尽的耐心早就转化为好奇心了。我决定跟大玻璃罩子做次交易。 车站上什么都没有,除我之外只有两个乘客,其中一个是位正统派犹太教徒,他端着一本小书,面朝墙壁默读,身体一屈一屈,黑袍下面露出几根晃荡的黑布带。记得第一次见到这样的人时,我的反应是低下头躲开,我有点害怕在他们神秘的目光下现出原形。 后来就不怕了,因为我发现,游客在这场无声的较量之中占着优势:总是这些一身黑的人佯装若无其事匆匆而过,仿佛他们是客人,我们才是主人。这跟我在阿拉伯城市的见闻截然相反。以色列有几座阿拉伯人占主体的城市:在拿撒勒,在阿卡,我遇到的阿拉伯面孔的孩子没有不会尖叫的,那些大黑眸子忽闪忽闪的阿拉伯姑娘一看见相机就猛扑上来,在离你一尺远的地方站住等你拍照。起初我受宠若惊,后来习惯了,反而怀念起那些谦卑大度的犹太教徒了。 我走向那台糖球机,从兜里找出一个一谢克尔(以色列货币单位)的硬币,小心塞进了玻璃罩下面的一根币槽里,指望彩色小球转动起来,在玻璃罩里上下飞舞,然后渐慢,最后咔嗒一响,就像电视里彩票摇奖一样,一个球从滑槽里脱颖而出。 但是我错了,什么都没有发生。 滑槽的旁边有一个活门,捅开后,我发现那里并没有糖球;大机器还处在沉睡状态,没有任何迹象表明它会把硬币还给我。 我疑心这是个骗局,因为首先,玻璃罩颜色发灰,肯定许多年没人碰过,里面的糖球表面好像已经氧化,机器也很旧,金属暗淡无光;其次,投币感觉滞涩,而且没有让硬币滑下去的旋钮设置。总之,整件事像是在利用等车人的无聊心理。 我感到有一股陌生的气场在逼近。是那位犹太教徒,黑压压的一片,现在我看清了他的长相:他戴一副银边眼镜,眉毛和胡子都是金黄色,脸红扑扑的,打着锥子旋的鬓角耷拉在两耳边。他的神态非常友好,但绝不热情,看不出任何想跟你合影或者交换名片的意思。 “What happened?”他问,大黑帽的帽檐压得低低的。 “你看,它不好使了。”我尽量让他感到我的语气里生气多于忧伤。 他走过来,推开活门看了看,蜷着四指蹭蹭胡子,然后,全无预兆地,抡圆了往玻璃罩上掴了一巴掌。罩子里的糖球好像战栗了一下,我觉得自己脸上都疼。 他用一根手指拨开活门,扭头看我,露出一种介于冷笑和不以为然之间的表情:我瞧见一个红色糖球稳稳地停在那里,跟我从玻璃罩里看到的一样大小。可能刚才在滚下来之前悄没声地卡了一下。 “哦,谢谢。”但我真正想表达的意思已经被表情出卖了,“对不起我错怪它了。” “没事。”教徒说。接着又补充了一句: “我们是不会错的。” 他甩一下手就踅开去了,那几根黑布带继续在袍摆下晃荡着,他后脑勺上的黑发边缘修得特别齐整,步子稳得好像走在真空里。 “我们是不会错的”,在这个国家,我常常耳闻这句话或与它类似的意思。谁也不敢小看任何一个犹太人,哪怕是孩子,犹太人的智力举世闻名,他们善于管理,懂得经营,他们做或不做每一件事都有道理。现在,近五百万犹太人生息在古老的迦南,“应许之地”,从土地上汲取的自信远远超过别人的想象。这位气象威严、看上去很有智慧的中年犹太教徒(或许还是位拉比),果断使用蛮力解决问题,我至今想来,仍有几分惊异。 三年过去,2012年的夏秋,我重返故地,想来寻找一些东西,说不清是什么,但一定是有益于我,能把我那时时被割成碎末的生活补缀得稍微完整一些的。生活太琐碎了,毕业不少年,我换过七份工作,又好像一天都没工作过,写了些文章,又仿佛什么都没写。我挣着够自己体面活着的钱,可钱似乎随时都会离我而去,而我,甚至还有点期待它们离去似的。我用上班时间买来下班后的闲暇,一旦不爽了就卷铺盖走人,以留下一封让领导印象深刻的辞职信沾沾自喜;而且,因为见多了所谓成功者的单调面孔,了解他们脚下的砖、门前的骨,所以我也不知道“事业有成”四字的意义何在。 我一点都不空虚,可我怀疑我的充实。我被各种不怀好意的感觉所缠绕,其中沉得最深的是耻辱感:悬在二十多层高的写字楼里,在六面中空的隔音板之间,我耻于承认我不属于这片唯物主义的大地,它能把人的几乎一切行为都消化成一串数字,或一个成本与收益的比率。我在这里做的一切事,都会被我自己所讽刺,就像我讽刺他人做的任何事一样。 我都耻于承认我早就是一个玩世不恭的人了。 而在以色列,我很想知道那些人怎么就能坦然地说出“我们是不会错的”,他们心里究竟在想些什么……为此,我也得让自己显得不卑不亢一些,减少初识发达文明时下意识暴露的艳羡,尽管,我的不卑不亢没有任何可自圆其说的来源,它像飓风过后丢了满地的房桩子,再也回不到原先所在的孔洞里去了。 以色列似乎一直在做正确的事情,它总是那么积极,有牢固的物质根基和精神根基,它受到世界上较有理性的、持论较公平的一部分人的支持。不过,第二次前往那里,我的身份已经是记者,而不是三年前那个纯粹的游客了,我已经扔掉了对“一个伟大民族”之类说辞的幻想。世上没有伟大的民族,犹太人也没那么神奇,不是那些明明可以飞却执意要走的人:我没在说中东政治(有人去那里出生入死采访了一大堆政要,只为把“中东问题真的无解”这一声叹息喷吐得更有力一些),我说的是,就连以色列最吸引我的东西—基布兹,国家的骄傲,人类合作生存的典范之作—也已经走到了穷途末路。我过去觉得,基布兹里是可以找到世外桃源的影子的,现在知道,实情并非如此。 据说,到过圣地的人,有很大的几率会产生幻觉,觉得自己是大卫,是所罗门,是亚伯拉罕,是耶稣基督,是上帝。但我同这种白日梦始终无缘。我带回来的不是一大堆明信片、门票和景区说明,也不是关于巴以是非的“真相”,而是一百多段长长短短的谈话。犹太人对我的好奇常常超过了我对他们的好奇,为此,我不得不多次重复那些新闻简讯里常见的外交俗辞:中国人曾向苦难中的犹太人民伸出援手,上海有古老的犹太人区,那里还坐落着一所举世闻名、美轮美奂的监狱。 我已经出发了,不再考虑自己想得到什么和即将得到什么——假使我不止想看到我想看的东西的话。一种对完整生活和积极成长的渴念,仍旧在敲打着我的梦神经,不管在哪里,我都要寻找它们的踪迹。 ****** 我又扫了一眼活门下的那道金属槽,它现在看起来居然不太脏了。我把糖球放进嘴里:那是一颗口香糖,就算被阳光烤熟了,它还是一颗货真价实的口香糖。 离别 除了还十分娃娃气的阿诺奇卡外,没有谁听到我即将离开农庄而表现出特别的依恋。阿诺奇卡是这样一种可心人,跟她说话不一定投契有趣,但很安全,不会产生任何心理和生理上的副作用。她说,她已决定去延长签证,再待半个月。“你恋上这儿了吗?”我问,心想,好像没觉得她的日子过得太快乐呀,她长得不吸引人,就连同屋的克里丝蒂娜都跟达尼埃尔搞在一起了。 “嘢斯,”她说,还是会腼腆地绞着手指,哀怨总是有一点的,但内奥·茨马达毕竟能暂时屏蔽她对未来的各种担忧,“我,我就是喜欢这里。” 拿答对我的依赖越来越重了。今天早晨,我都不像前两日那样跟众人去锄草,而是直接被发配到厨房后门,一个人与筛谷机相伴。我到的时候,三只小黄猫正在机器下面捉迷藏,听到脚步声,它们便发一声喊全跑了。 要说筛谷是个趣味盎然的好工作,当然是假的。我们这些修养良好、心智开明的知识分子,见面时常常会谈起普通劳动者的美德,说:我最佩服那些能持续十几年、几十年做一件事的人,然后把邮递员、修自行车的、锁匠、电工乃至抄水表的挨个赞美一顿。我一直很喜欢看木工干活,在制作一样成品的时候他们堪比艺术家,但除此之外,大量辅助、修补、装饰性工作都是枯燥乏味的:刨一块旧木板,遇到个钉子就得停下,把刨子拿开,换上羊角锤和螺丝刀把钉子起出来,或者将钉头一锤子敲歪,嵌进木头里。用锤子和螺丝刀,木匠能一刻不歇地苦干两个多小时,换来区区五十块、一百块工钱。工匠们多数都灰头土脸,缄默、孤独,我们赞扬他们的职业精神和操守,但真的愿意选走那条道路吗? 我们处在一个讲究精细分工和复杂流程的年代,越来越像笑话里说的那个踩着别人的肩膀换灯泡的人:“这是个螺丝口的灯泡,你不转几圈我怎么拧下来?”“职业”是个形容词,意味着把工作合理分配给相关人,确保流程上各部件的运转良好,所以会出现这样的话:“油烟机我给清洁,灶台不归我管”“我只负责油箱漏油,火花塞不要来找我”“我是抹肥皂的,刮脸请到对面去”。效率的背后总有一双精明冷酷的眼睛。 而在内奥·茨马达,拿答一个人顶三个人用:不但负责谷子和面,还要管全村的水源问题。他拥有村里最破的一辆小车,车头被人用液压千斤顶狠狠砸过一下,前箱盖都合不拢了,后视镜少了半个,两个座位之间绷裸在外的小零件多得足以组装一台收音机,车后厢里扔着各种东西:长长短短、新旧不一的水管,工具箱,铁桶,用泡沫塑料包裹的饮水壶。往脏手套簇拥的驾驶座里一坐,拿答的样子跟我在驾校里跟过的那个五十多岁司机真没有太大的不同,也就是挡光板下少了一本翻破了的黄色读物而已。他开着车,每天在各块农田、果园、树林里嘎嘣嘎嘣地兜上一大转,我跟着他跳上跳下,找到每一个水阀和出水口,将被饥饿的胡狼咬坏了的水管更换掉,再捡走那些废弃在地、残肢一般的断管。 昨天傍晚,我随拿答去了一片杏树林。杏树全枯了,寸叶不见的枝条看得人心里发紧。我在这里见过絮状的菟丝子,却没想到会有这么大的一片败象,拿答钻进草堆,过了一会儿又钻了出来,脑袋上、肩上、胳膊肘上全是土。我忧虑地问他:“怎么回事?” “死了呗。”拿答轻巧地说。 “是水没有供应上吗?” “不是。种下的时候,树苗里就有线虫,但我们不知道。这块地清出来之后,我们得种上能抗虫害的新品种。” 终于看到了农业残酷的一面。精神的快乐和满足永远无法取代物质损失,犯下一个失误,一年的工夫就虚掷了。赏罚分明的企业会重罚肇事员工,以儆效尤,农庄却不可能对犯错的人施予惩罚。无论技术如何发达,农业到底还是一种谋事在人、成事在天的人类活动,将人还原到他本来的大小,与天下众生竞一口饭吃,它让你意识到自己是多么的有限,从而不再敢妄谈管理、掌控与征服。 太阳还没出来,我已完成了一大桶筛好的谷子,它足有两百公斤重,我抱紧它用力挪开,汗流浃背。马达声由远及近,夹杂着箱盖乓乓的响声,我一眼便望见了拿答搁在没有玻璃的车窗框上的左肘。他打了声招呼,开门出来,我看见他右手拎着一双鞋。 “嗨,里奥!” “早晨好!”我已经会说这句希伯来语了:博凯伊—托夫。 “这是给你的。”他把鞋交到我手上。熟褐色的硬底革鞋,最最普通的那种,连商标都找不到,唯一的特点就是新。 “拿答……”我没词了。 “不是我买的啦,是我妈给我的,”他笑得很宽慰,倒好像是受了我的馈赠一样,“也不是什么特别的东西。” 农庄的居民早就习惯了人来人往,所以,这鞋也谈不上临别赠礼。我道着谢,收下了鞋,顿时感觉自己像是没穿鞋就走出来了一样。我试了试脚。这双鞋上面有很紧很大的搭扣,可以容纳从三十八码到五十八码各种尺寸的脚丫子。 食品厂,kosher食品监控员又来了,而且一来来了三个,为首的是个大腹便便的大胡子,看起来今天该有些很大的事情要做。我到那里时,夏哈、阿里埃尔和几个女孩子都在休息室里。酒厂那架沉重而丑陋的葡萄榨汁机已在中央工作间待命,什穆埃勒和那个胖子站在它边上,指挥另一个教徒拉一个堆着箱子的平板车。地上堆放了许多刚从冷库里运出来的储存葡萄。中央工作间的大门虚掩着,但什穆埃勒示意我来一下,我推门进去,一边往里走,一边随手去摸一颗冰镇葡萄。 顺手牵羊的习惯已经养成,改也改不了了。石榴园、椰枣园、杏园的果实还没成熟,或还没长出,但在苹果园、梨园和葡萄园劳动时,无数果实都进了我的肚子。此间的葡萄有几个品种,最小的那种晶莹剔透,摘下一串来,顶端部分常是一片浅紫色,果实像玉米粒一样镶嵌紧密,里面还无籽,一下口就咬破一大群水泡,甜汁一喷进嘴里,浑身都酥软了。在葡萄园,我必须经常找人说话,让嘴巴无暇他顾,才能多保留下一些葡萄。离开果园,无论到哪里,我也是但见水果伸手就拿的。 “STOP!” 夏哈大吼一声,冲过来把我拽开:“你不能碰那个!连我都碰不得!” 我们回到走廊里,看见夏哈面色通红,太阳穴上青筋都暴了出来,我感到十分不安。差一点闯祸的感觉无论如何是不太美好的。夏哈给我解释了下:kosher检查员们在监督葡萄榨汁酿酒的流程,这期间任何非犹太教徒碰不得涉事的水果和器具。谁要碰一下,酿出来的酒就不能卖到宗教人群的市场上去了,那可是很大的一个市场。 “可是我之前干活时都碰过啦!” “那没关系,今天,在他们在场的这段时间里,你不能碰。你看,我们都站在外边了。” 我惶惶地站在那里,为错过了一次在小范围内扬名的机会而不住地庆幸。什穆埃勒把我发配到边门去,也就是堆放葡萄清空后的箱子的地方,我把空箱子一批批转移到室外,这下,就连箱子的缝隙里卡着的个把碎葡萄,我都只好佯装看不见了。那蓄着络腮胡、穿竖条衬衫的胖子就站在我侧前方,监督着一串串葡萄掉进机器里,碾得粉粉碎。他冲我滑稽地挤眼,一下,两下,我的负罪感渐渐退散了。 kosher监控员的工作并不是故意找你碴儿,打算扣下执照进而索贿的。他们还真只是执行规定而已,哪怕这规定十分荒唐。在三五分钟的休息时间里,我委婉地告诉他,我几乎每天都来酒厂摸两下冰葡萄,他摇头不以为忤。那么在这里摸一下呢?摸了之后我把涉案的葡萄摘掉还不行吗? “你试试?”他说,脸上依然笑容可掬,“碰一下——巴拉甘!” “巴拉甘”的意思是“game over”,这三个音节的组合能激起人的破坏欲,就仿佛轰的一下推倒一大堆沉重的东西。 干到差不多时,我拿水枪冲洗那些又甜又黏的塑料箱子。夏哈走过来,我一见他就有些无颜。我第一个认识的就是他,最后却险些给他的村子—我们的村子—酿了大祸。以色列国内市场本来就不大,而葡萄酒又是七百万犹太人每个安息日的消费品,要是少了那个“K”,进不了kosher超市,问题真的很严重。 “里奥,你的鞋子找到了吗?”他问。 我告诉过夏哈丢鞋的事。“没有啊,不过早晨拿答送了我一双,瞧!”我抬起一只脚。 “Wow! Congratulations!” 他毫无征兆爆发出的热情让我不知所措。他连着说了五个“So nice!”,一边摇着头,不知是表示嫉妒呢,还是感慨于农庄又成就了一段佳话。“所以你有一双新鞋子了。”他拍着我的肩膀,一副踌躇满志的样子。 我回到宿舍里,解下鞋来反复看,没有藏着什么密信的夹层暗道,就是一双鞋而已。夏哈的喜悦真把我弄窘了,还以为自己错过了什么东西;物极必反,情极生变,就好比情人突然扑向我,吻我的嘴,我也一定会以为世界末日要到了。我把鞋放在桌子上,又看了良久。该不该告诉拿答我还丢了两条内裤呢? 羊倌打开木门,把三头种羊推到了母羊堆里,它们志在必得地追着母羊的屁股,很快就挑花了眼,喘着粗气,使劲把前肢往过路的母羊身上拄。一头公羊嘶鸣了两声,吓跑了几头母羊,其他母羊又若无其事地簇拥了过来。我看了一会儿,旁边的羊倌用粉红的布帕蒙住了脑袋和脸,只露出一双眼睛,她叫住我的时候,我根本没认出她是谁。 “里奥,想看羊交配吗?” 这个下午,我又在农庄里好好地走了一圈。我去了约瓦尔日记里提到的设计车间,两个工人正在给“瓦尔杜夫项目”里最后的一些部件上涂料,车间外的机修场上丢着装配了一半的农用机械,满地都是待攒的零件。我去了冥想室,一座茅草顶棚的圆形建筑,约瑟夫在世时,他同他的会众在此每周一聚,每个人都拿出写好的东西读给众人听。“然后啊,然后我们就建立了农庄。”露特说,“实践是最重要的,你从别人那里读到这个那个,但你不会因此而做什么—必须去实践,实践后你才能理解,实践才能把第二天变成全新的一天。” 路过艺术中心时,我只是去礼品店里晃了一圈,那里出售农庄自制的陶制品、小木雕,还有一些展示村里景观的明信片。我穿过花圃,穿过一道道竹编的半圆形拱廊,一线水流在花坛里涓涓地淌;我一直走到水果存贮车间,那里的室外永远堆着扁扁的木架子,早晨采摘的水果都汇总到这里,装箱完毕的水果由这里运去城里的市场。转过鸡舍,羊圈像以往一样宁静,羊倌同我打着招呼。所有人都认识我。 我们一起看公羊在母羊堆里左右乱闯。“看呀,那只真凶!”羊倌叫道,隔着蒙面巾捂住了嘴。被点了名的羊好像听懂了似的,马上跳下来奔向另一只。我们紧张地看着。另一只公羊就在我们眼皮底下咻咻地进攻一只母羊,雄性气焰嚣张难耐。 “啊,我讨厌它们!”羊倌忽然叫了一声,挎着小桶跑走了。我叹了口气。她大概才意识到我是男人,而她刚好又是个女人吧。 阿尔农和另一个弟兄一起叉着苜蓿,以撒在冲洗奶制品加工厂外的器具。我同他们一一打过招呼。正要回头,道路那边吱吱地骑来一辆单车,车上的人背对着阳光,但要辨认出萨拉,我只需一个轮廓。她穿着粉绿色的贴身T恤,浅红短裤,金发披散着,不像是劳动时的装束。她把车停住,扭头看向走近了的我:“里奥,你还要待多久?” “最后两天了,萨拉你去哪儿了?我以为你也走了呢。” “不,现在我才走哦。” 我张开嘴,却没说出一个字。好像有个声音在说:你真的认为这里的一切能够永恒吗? “萨拉,”我说,“我还觉得你已经是这里的一部分了。” 萨拉作了些解释,我完全没听清,只是注视着她的两眼,好像想用目光把她钉在这里似的。要我说,内奥·茨马达就是个目光之村,你尽可以锁起喉咙,关闭发声系统,只凭一双眼睛和所有人交流,你可以了解他们所有的心思和看法。我已经领教了目光的魔力。不过现在,我还是很希望她能说上一句:“那个,你觉得我怎样呀?” 萨拉学成了她想学的酿葡萄酒技术,而且在一次次迎来送往的流程里扮演好了自己的角色。她甚至能用希伯来语与人交流。我们拥抱了一下。她在工地,在酒厂、羊圈和鸡舍的样子,和我一起抬起两个孩子和一张桌子的样子,流泪的样子,都印在我心里了。只是想不到,我短短的三十天覆盖了萨拉十几个月的终点。“缘分”这种无聊的概念是解释不了的,“没有缘分”还差不多。 “你无所不在,我真拿你当村子的象征了。”我说。 “嗯,谢谢你这么讲。” 我们互道“Good luck!”后,她便蹬起车走了。 ★一位饱读欧美文学的旅行者,一片荒凉干旱的“应许之地”,一段探寻与印证的心路历程,一部展现别样以色列的上乘之作。 ★作为知名书评人,云也退的纪录完成了很多小说家都梦寐以求的事,构思精巧,富于想象,在细腻、幽默的娓娓道来中,我们见到了一个真实的以色列。 ★以色列,这里布满战争的阴云,这里尽是无边的沙漠,但这都无所畏惧,因为这里有一群人,他们认同自己的国家,他们专心事业的平凡,他们能感受到活着的意义。 ★内奥·茨马达,一个位于以色列南部阿拉瓦的基布兹,国际志愿者与村民一起劳作、冥想、交流。那里有老大哥般的夏哈、木讷严谨的宁录、聪明健谈的达尼埃尔、总是在工作的阿维克多、傻乎乎的马克、娃娃气的阿诺奇卡,当然还有最重要的、没有缘分、互道“Good luck!”的萨拉……所有这些人都在里奥离开的一刹那令人感慨万千。