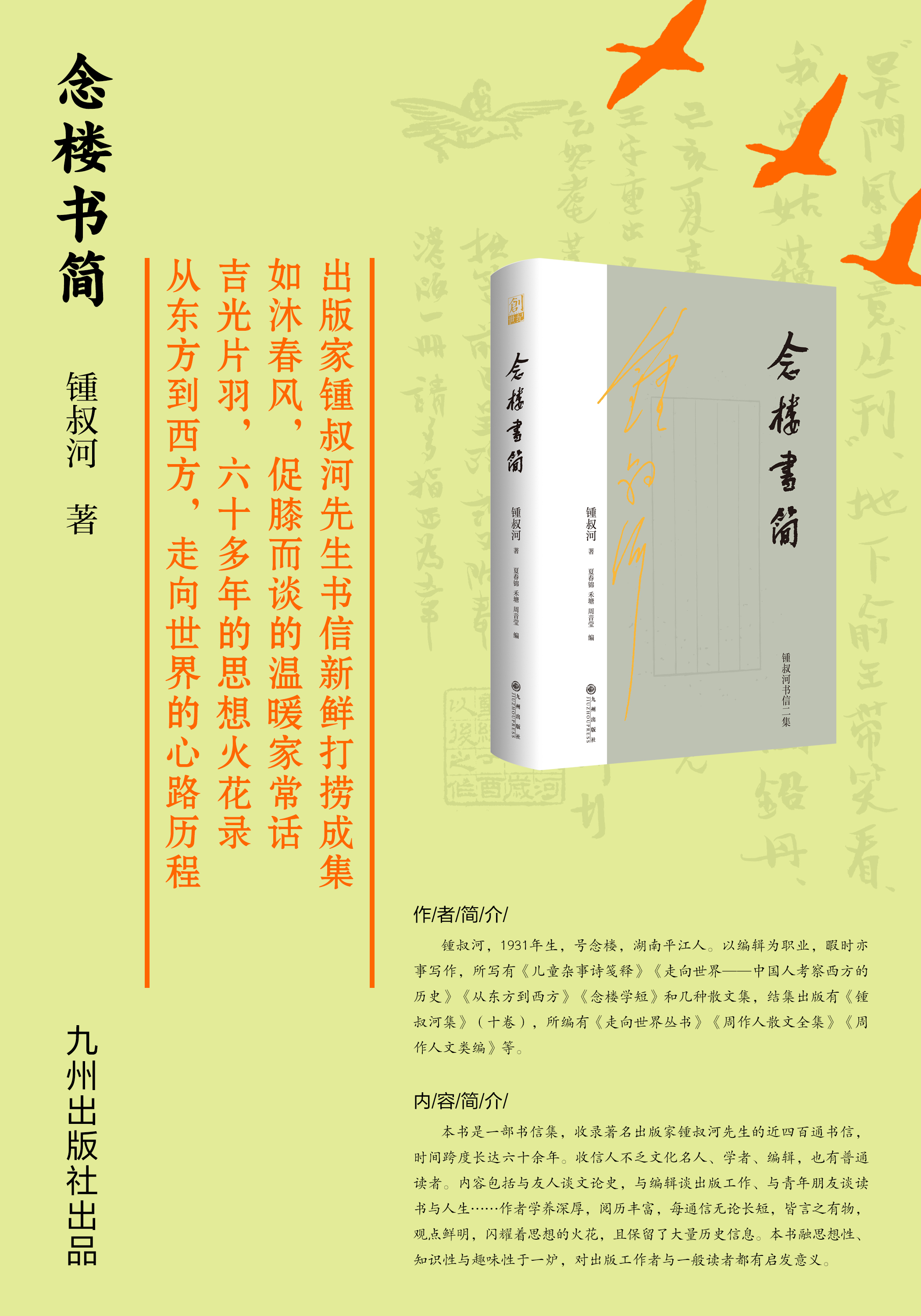

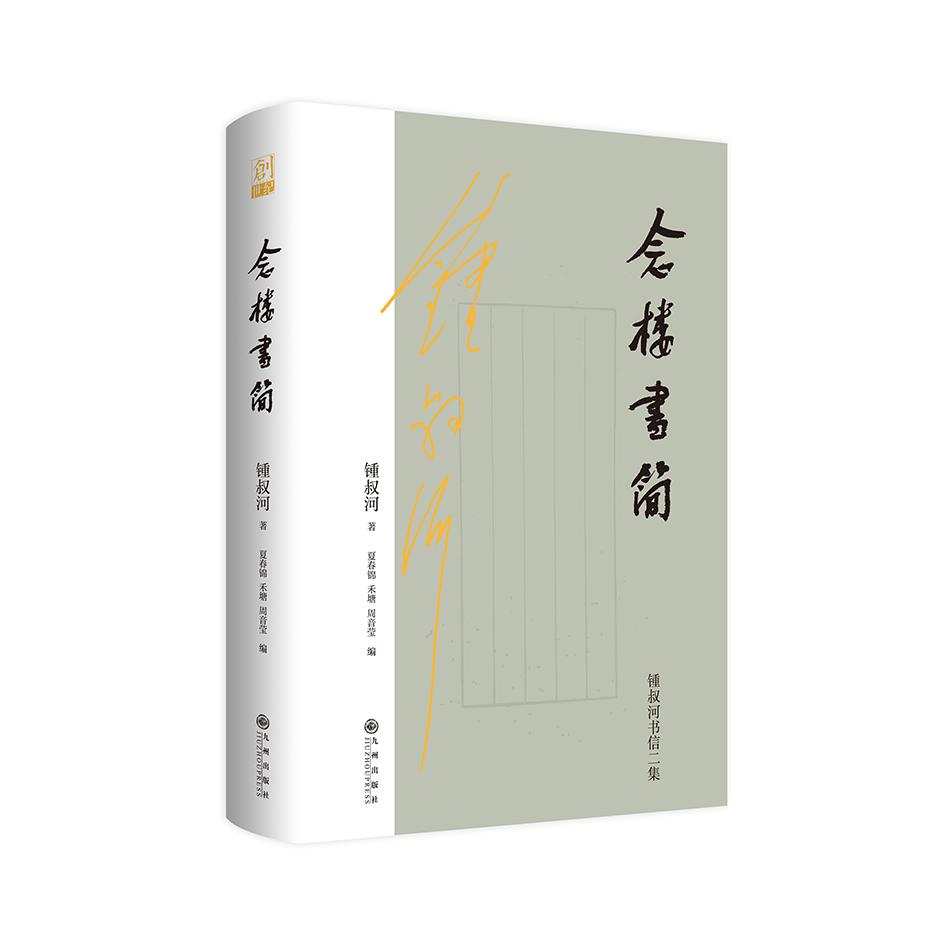

出版社: 九州

原售价: 79.80

折扣价: 51.90

折扣购买: 念楼书简

ISBN: 9787522515069

锺叔河,1931年生,号念楼,湖南平江人。以编辑为职业,暇时亦事写作,所写有《儿童杂事诗笺释》《走向世界——中国人考察西方的历史》《从东方到西方》《念楼学短》和几种散文集,结集出版有《锺叔河集》(十卷),所编有《走向世界丛书》《周作人散文全集》《周作人文类编》等。

致罗孚(选一) 罗孚先生: 《知堂回想录》手稿已送文学馆,此事数年前先生即告诉我了,但先生同时又说,还存有复印件全份,可以借我参阅,故此次大胆乞求。河北版的编订者止庵先生的学识水平,素所佩服,但毕竟不能躬亲校对之役,故自选文集仍不免有误排失校之处,观《自己的园地》目录中将“绿洲”误为“绿州”可知。所以如果回想录手稿复印件仍存尊处,能惠借数月,则感激不尽矣。如已不存,那就自然没有法子据以校对,解决疑问了。 我还有一事想请教先生的,便是回想录从一九六四年八月何日开始刊载《新晚报》,旋被腰斩,究竟刊到了哪月哪日哪一节?后来《海光文艺》上是否又刊登过没有?到一九六七年后在《南洋商报》上刊登的起止日期和具体篇目又是如何的?都很希望能够得到指点。兹将印本目录复印一份附呈,乞先生在上面批示,以便编集时据以说明,万一还有剪报留存, 得以参见每节发表的具体日期,则毫发无遗憾,当顶礼叩谢。先生玉成之仁心大德矣,我做这些蠢事,完全出于对知堂文字的偏爱,彼此同心,先生当能谅我也。专此盼复,即请 著安 锺叔河三月十七日 致范用(选一) 范用同志: 很高兴收到了你的信。骂止庵的“文章”虽未见到,却在意中。今天骂止庵的,也就是十多年前骂锺叔河的。随着人性的复苏和文学观的取正,周作人的历史价值和现实意义日益显现,此辈靠教条在“学界”混生活者之气急败坏,我看正是一种好现象,盖说明其亦自知命不久长了也。 知堂单行本,我一九八四年至一九八九年在岳麓印过二十来种,(后来)湖南“三种人”(查泰莱夫人的情人、丑陋的中国人、周作人)遭殃,遂告中断。幸得止庵之力,卒告全部问世,此私心极为快慰之事。其中《木片集》一种,原本即我所提供,《老虎桥杂诗》谷林抄本,原本亦是从我处拿去的也。新书由周氏儿媳寄了我一套,止庵当然也是同意相赠的。 我正在把《学其短》加上一点自己的私货,用“念楼学短” 为名,拟印成一本,不久即可奉寄。去年三月间你曾来信,对此谬加赞许,这也是印书的动力之一(先寄校样一页呈教)。 我十一月初将赴美国小女家住半年,所以“开卷文丛” 必须在八九月结集交稿,因为回来当在明年五月以后了。 我辈仍须善自珍重,俾能克享遐龄,好看世界。匆匆即颂佳吉。和止庵通问时乞代致问候。虾蟆噪人,却咬不死人呢。 锺叔河 8.6(2002) 致沈昌文(选一) 昌文兄: 一月二十八日手示奉到。在此以前,即从《北京青年报》上知道了您“退休”的事。此种境遇,我三年前即已身历(三年前是办离休手续,其实我八九年离开岳麓即已“退休”了)。故虽不免惋惜,却并不十分意外也。作为搞出版、搞 文化事业的人,一息尚存,即不容稍“休”。在这方面,我 对您有十足的信心。但今日到处人事纠纷复杂而又复杂,以书生而“负责”者,实在难得上上下下左左右右都讨好,则“退”而能“休”亦未尝不是塞翁失马。因为在这方面“退” 了,在真正的文化出版工作(实际工作)方面反而更有可能“进”而多做,“进”而做得更好也。 在您的主持下,“三联”和“读书”的成绩,已成为中国进步历史道路上不可磨灭的纪程石。此非我的恭维,而为世之共识。相信后来之英也是会承认这个事实的。 我这几年来,用大量时间搜集整理周作人的集外文、未刊稿(其数量多于他的二十九种自编文集),编成了一部《周作人散文全集》。原拟在湖南文艺出版社出版,但因出版社和周家一直未能对周家应得报酬达成协议,是以迟迟。因为这个原因,所以自己写文甚少。《读书》一直在对我实行赠阅,我却连短文都没有给《读书》写过一篇,这是不能不对您以及吴、赵诸同志深深表示歉疚的。 您的通讯处和电话我一直不知道,我的则见附呈名片。此信仍寄《读书》请吴、赵二君转交,想必可以收到吧。匆匆,即贺 春禧 锺叔河 2.2 / 1996 致王稼句(选一) 稼句先生: 今天收到了《送米图卷子》 和《西山雕花楼》二种,先生弘扬乡邦文化的精神和工力,一直是我所敬佩的,而今尤甚矣。 “送米图”本是赵国忠君拾得,先生慧眼识珠,才得以天下闻知的。我十年前从大文中得知,又得惠助从赵君处借到,也印过一版。但那版未由我经手,实在印得不像样子, 心常耿耿。苏州图书馆将馆藏印行,公诸天下,实在是一件好事,董宁文君亦曾将标价二百多元的影印本惠赠与我。又得此本,则“卷子”的版本俱已收齐,至为感谢。 湖南美术出版社去年决定出我重新校订的本子,仍借用赵国忠藏本,拆开来重新扫描。现在已经在郑州开印了。成书后当即寄奉先生和董君,以为纪念。 《小西门集》在下江始终通不过“审读小组”的文网, 在朱赢椿、王欲祥手里前后压了三年,终于不得不由我拿回来在长沙印成了。兹检奉一册,如有闲暇,请先审阅 P.137—P.146 的两篇。《一九五七年的四十八条》,便是沪、苏各出版社视为洪水猛兽者也。 匆请 夏安 锺叔河顿首 6.16/2011 致杨向群(选一) 小杨: 收到信时,我还没有看到十二期的《读书》,不知 所讲的是怎么一回事。前天赠阅的刊物才寄到,便看到沈必晟的文章了。 《读书》原来赵丽雅(扬之水)在那里,十几年来一直给我赠刊,虽然我八八年后便没有给它写过一个字。沈的文章,也不是我“组织”的,我至今也并不认识他。扬之水是个“自学成才”的女人,年纪要比你大近十岁吧。近年她出过好几本书,有一册《脂麻通鉴》,寄你看看,看后再寄回可也。她现已调到社科院文学所搞研究去了(听人说的),研究专题是“诗经名物”,金克木一月三十一日有一文提到她,也寄上一阅。(我与她自从“乙亥夏至后一日”后迄无联系。) 我之所以跟你谈扬之水,是觉得你有才而未能充分用之。你每次来信,总是自己骂自己一通,说什么想干而未能干。现在也是三十好几的人了罢,如果老是这样自责下去,倒不如不自责,干脆痛痛快快“抓紧生活”算了,就跟最近在放映的《走过冬天的女人》中那个胖大姐那样,也是一种自我实现(并非反话)。如果还想搞点研究、写作之类的事,就要动手去做,像扬之水那样。 我的病仍未好,还是每天打三百多元的针。这次也许还不会死,但后遗症已不能免,主要是头晕,行动时两足无力(夸张一点说如踩棉花),医学上叫“睡步”。医生说可能已不仅仅是脑出血后遗症的问题(这样的话,就会也影响到智力,而我的思维却似未受影响),还要再会诊一次,看是不是帕金森氏病的早期病状,陈景润即此病,是治不好的(邓小平亦此病)。不过他说如及早用药,可以再维持几年。 我已六十七岁,四十岁坐牢以前,玩也玩够了。坐牢后才开始读一点书,未及十年,匆忙做事,虽说为俗务耗费了些心力,也算是行自己所想行,也算是过了一把瘾。哪怕现在就走,也没有太多的遗憾,因为本来就只有这半瓶子水。我从来就没有过高估计自己,相反的,我的“表演”还超过了我实际所有的“本事”,也算得半个演员了。 如果生活能够重来一次,我想最好是找一个清静的地方, 找一份足温饱的职业,混饭吃和生儿女之外,把全部时间都埋头读书,真正读通它一本两本,做一件真正可以传下去的事情。但“白首成追忆,青春只惘然”,悔之莫及。你们算我的下一辈,鄢琨也不是真正想做事的人(太为老婆女儿着想,则做不成事),但愿你能努力。今日已是大年廿七,还要两三天才打完针,打针是杨赞老师每天来帮我打(医院此时派不出人),她马上就要到了,这封信也写得太长,到此为止吧。 易木玲几次来看我,其情可感。…… 郭天民先生已把照片洗好送来了,春节后准备着手帮姚莎莎做事了。但也只能慢慢来,毕竟病还没有好。(告诉她一声) 近来我因不能做正事,就写了几篇小文。《天涯》去年十二期有一篇《猎奇札记》,《寻根》去年六期有一篇《长沙黄鸭叫》,《芙蓉》今年第一期有一篇《写挽联》,《文汇报》去年十二月三十一日“笔会”上有一篇《皇帝的诗》,你可以找了看看。问你和小宋春节快乐。 锺老师 2.4(1997) 易木玲刚来电话,她下乡过年去了。 扬之水的书,可先看看“中年情味”p.98,再看“李斯”p.61,都不长。 致萧和(选一) 很高兴能见到十一岁的你的题记。我比你大差不多八十岁。八十年后,你写的文章,定会比如今的我多得多、好得多。那时候,如果你还留着这本书,再回头来看看它,看看我俩题写的这些字句,一定会特别有意思的罢。萧和小友留念。 锺叔河于念楼庚子夏日(2020) 1.出版家锺叔河先生新书,一本书信集,编者花几年时间搜集整理。 2.内容很有意思,像促膝而谈的温暖家常话,也是六十多年的思想火花录。 3.有大量的历史信息,反映了作者出版生涯的心路历程。