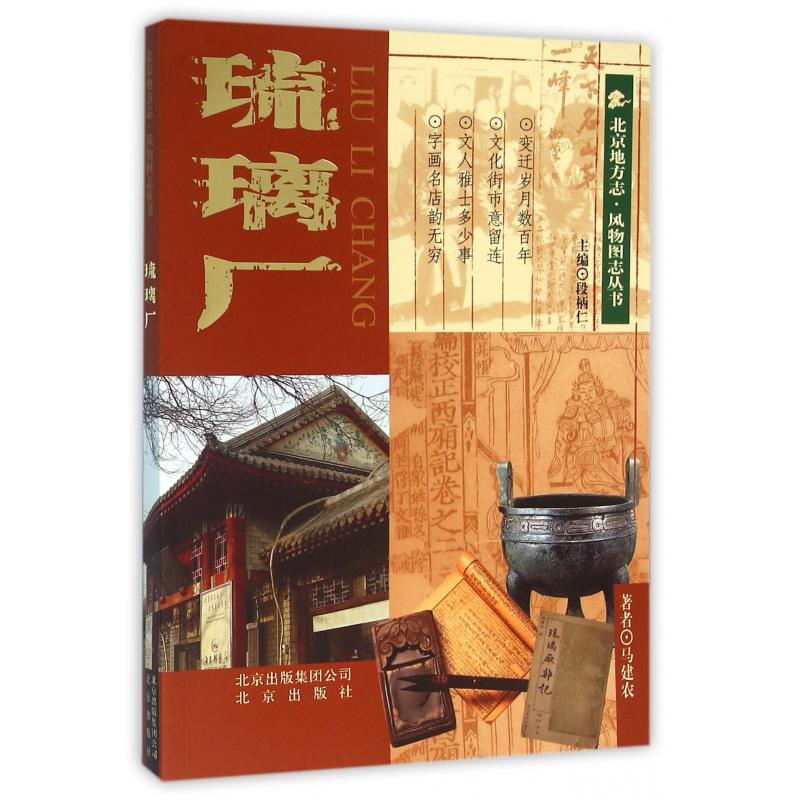

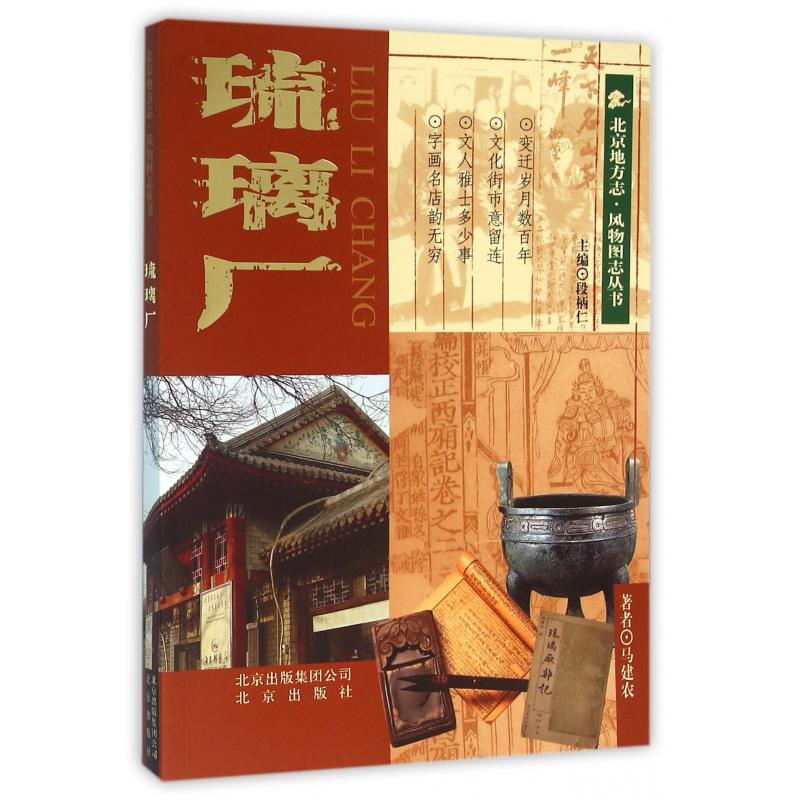

出版社: 北京

原售价: 36.00

折扣价: 23.40

折扣购买: 琉璃厂/北京地方志风物图志丛书

ISBN: 9787200061185

2.北京外罗城的兴建于琉璃厂的变迁 在琉璃厂地区的历史变迁中,有几个重要的历史 事件成为它的转折点。元代在此出现琉璃窑是一个重 要的点,明设琉璃厂衙是一个重点,嘉靖年修筑北京 城的外罗城则是又一次影响重大的事件。 明代灭亡元朝以后,蒙古统治者退守漠北。但其 依旧时常南进,骚扰明朝统治的地区,甚至直接逼近 北京城,对明王朝构成一定的威胁。实际上,在明代 前期,北京城一直处于蒙古骑兵的威胁之下。明正统 十四年(1449年),瓦剌军大举南下,明英宗率军亲征 ,结果在八月土木堡之战中兵败被俘。十月,瓦剌军 裹挟明英宗攻到北京城下,于谦等率军在德胜门、西 直门和彰仪门连续打败也先的瓦剌军,终于保住北京 城没有陷落,这就是北京史上著名的“北京保卫战” 。景泰年间以后,蒙古骑兵还时常南进攻击。明嘉靖 二十八年(1549年)八月,俺笞汗率蒙古兵逼近北京, 打到东直门外,这就是明史上的“庚戌之变”。蒙古 骑兵的不断侵扰,让明代统治者头疼不已,特别是动 辄就危及北京城的安全,更使得明代的皇帝为此坐卧 不安。明嘉靖三十二年(1553年),明世宗采纳大臣们 的建议,开始修筑北京外城,以期加强北京的城防能 力。原计划外城城墙周长一百二十多里,将原北京城 包围起来变成内城。但明代历经前几朝的反复和磨难 ,在财力物力和人力上已经难以为继,仅仅修筑了南 城城墙就无力支撑下去。不得已将已修筑的南城城墙 两端与原来的北京城的城墙相连接,并新增加了七座 城门,即:南面的永定门、左安门和右安门,东侧的 广渠门、东北隅的东便门,西侧的广宁门(清道光年 为避道光皇帝名讳而改为广安门)、西北隅的西便门 。北京城南的外城扩建到明嘉靖四十三年(1564年)竣 工,从此北京城南郊的大片区域被包含在外城城区之 内,北京城也由原来的正方形变成后来的“凸”字形 。老百姓后来习惯将嘉靖年修筑的外城称作“外罗城 ”。 北京外罗城的修建,使得琉璃厂地区由原来北京 城的郊外变成城内。但是人们还是习惯称原北京城为 内城,称外罗城为外城。由于北京的外城是后补修的 ,没有原北京城那样严格的规划,因此其街巷不像内 城那样在严谨的规划下南北有井有条的街巷格局。特 别是琉璃厂附近保留下很多像铁拐李斜街、王广福斜 街以及上斜街和下斜街等那样的斜街,更多地保持了 原来民间自然形成的街巷道路格局。北京南城的斜街 最早起源于元代初年。金被灭亡以后,原来的金中都 宫殿完全被毁,但金中都城内的民居还仍旧保留了一 部分。元代在金中都的东北重新修建了元大都城,其 城南的各个城门在今天的长安街一线。金中都留存的 居民去元大都城,往往是从金中都原来东面的宣曜门 、阳春门出来,向东北方向行走,进元大都南面的丽 正门。此外,这里的居民点和街道在没有系统规划的 前提下,人们都是比较自由地选择路近的行走方向。 久而久之,在北南城一带形成了许多斜街。 P16-18