出版社: 作家

原售价: 138.00

折扣价: 89.70

折扣购买: 于是之全集

ISBN: 9787521223231

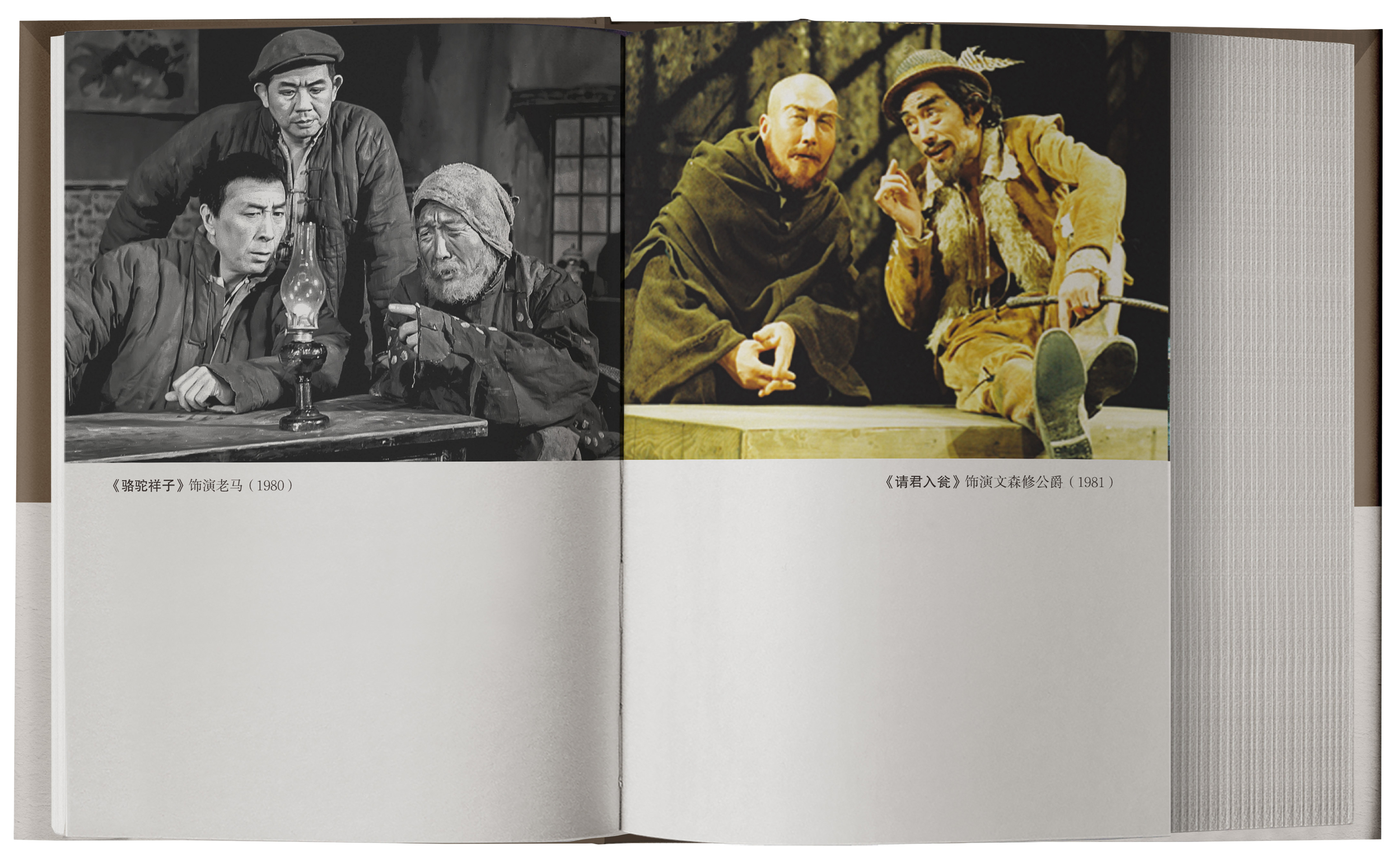

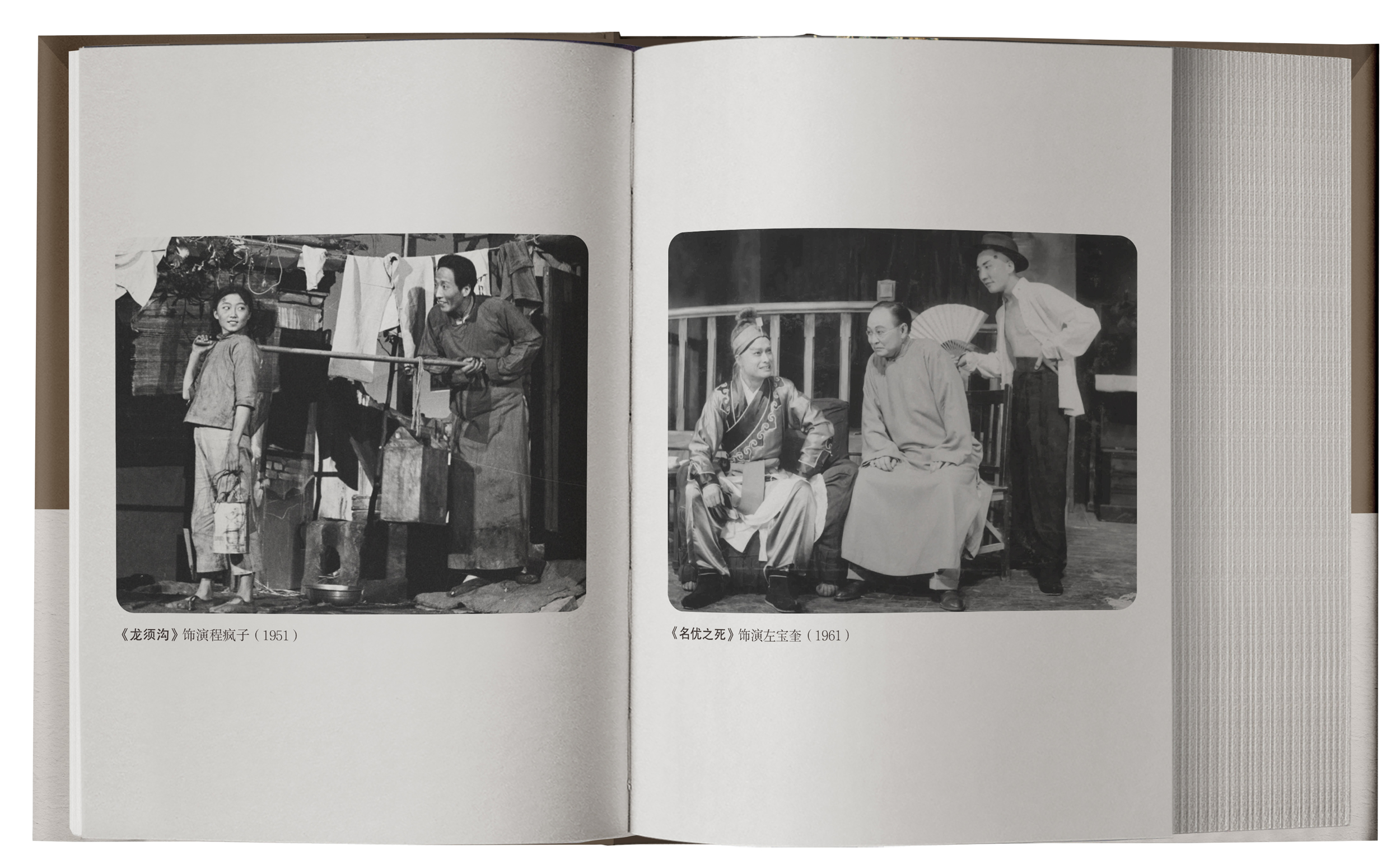

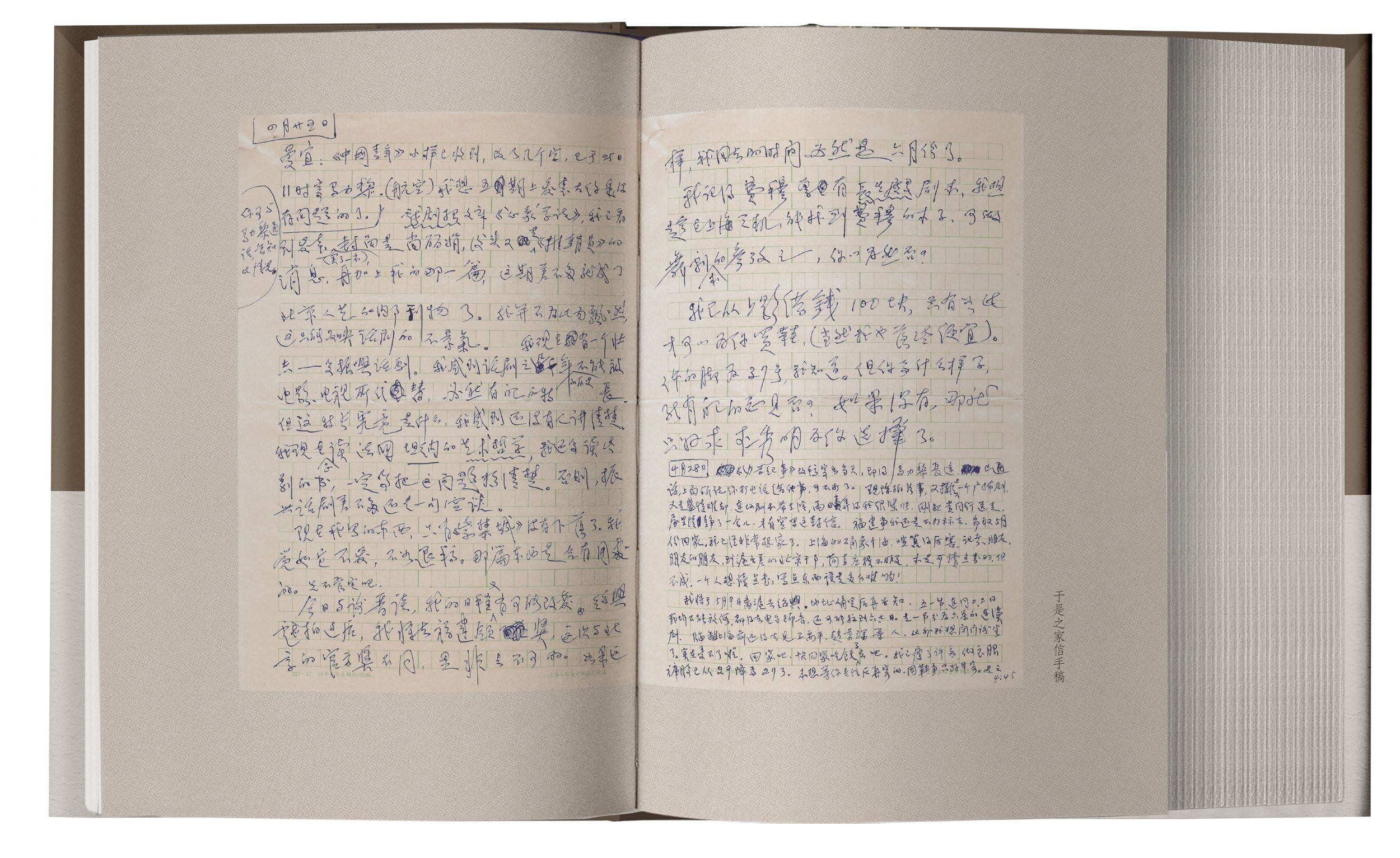

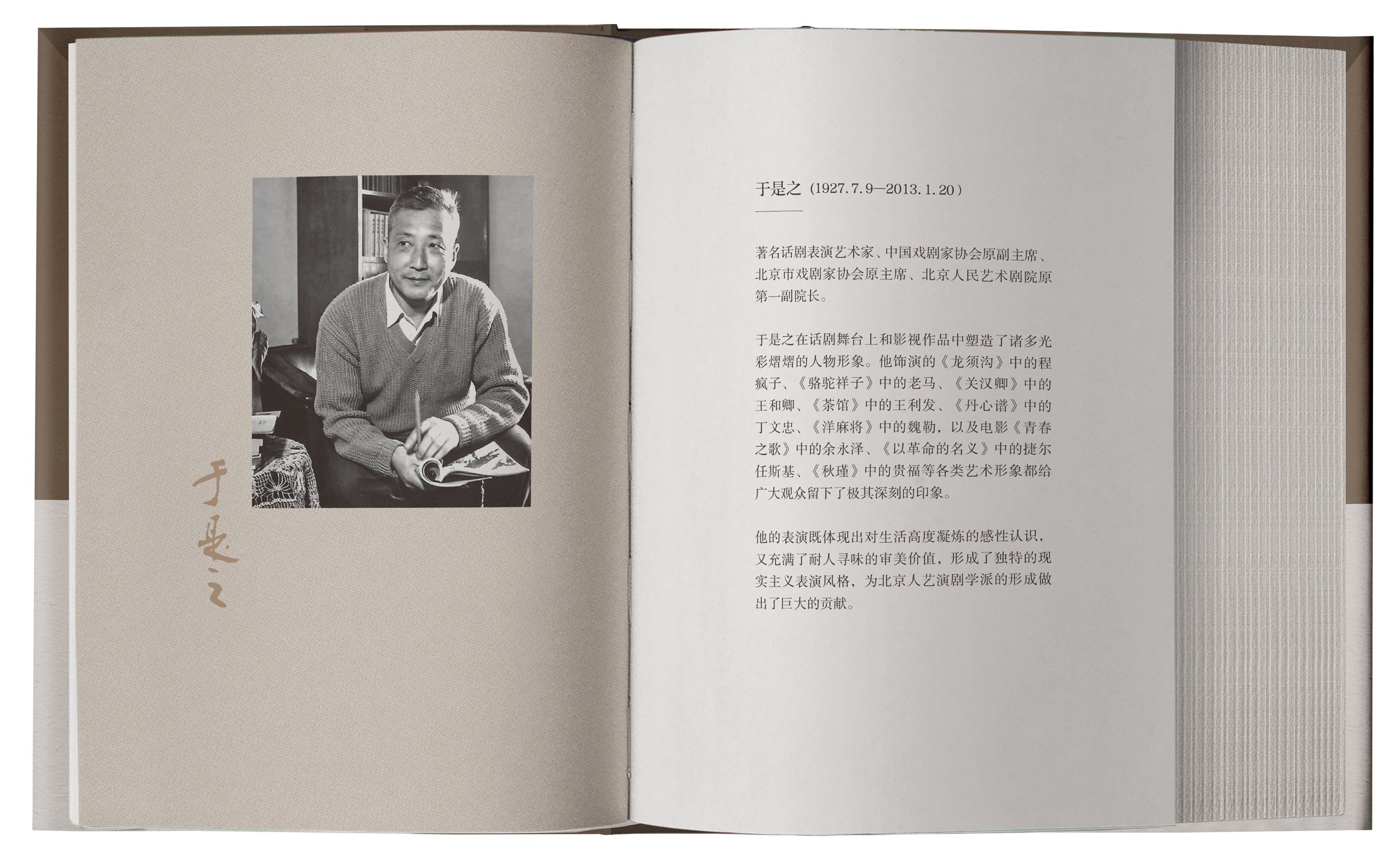

于是之,(1927.7.9—2013.1.20)? 著名话剧表演艺术家、中国戏剧家协会原副主席、北京市戏剧家协会原主席、北京人民艺术剧院原第一副院长。 于是之在话剧舞台上和影视作品中塑造了诸多光彩熠熠的人物形象。他饰演的《龙须沟》中的程疯子、《骆驼祥子》中的老马、《关汉卿》中的王和卿、《茶馆》中的王利发、《丹心谱》中的丁文忠、《洋麻将》中的魏勒,以及电影《青春之歌》中的余永泽、《以革命的名义》中的捷尔任斯基、《秋瑾》中的贵福等各类艺术形象都给广大观众留下了极其深刻的印象。

幼学纪事 一 我出生于一个完全没有文化的家庭,跟着寡居的祖母和母亲过日子。“女子无才便是德”,所以她们都绝对地一字不识。那时形容人们无文化,常说他们连自己的名字也写不出。我的祖母和母亲则更彻底,因为她们压根儿就没有名字。家里的藏书每年一换,但只有一册,就是被俗称为“皇历”的那本历书。她们只能从书里的图画中数出当年是“几龙治水”,借以预测一年的天时。至于全年二十四个节气都发生在哪一天和什么时辰,编书人未能制为图像,她们也就自然辨认不出了。直到我上了小学,家里上两代人的这个困惑才算解决,“皇历”也才得到了比较全面的利用。 真的,不要小看小学生。在我住过的那个杂院里,出个小学生,就顶得上个知识分子。比如同院拉洋车的老郝叔,孩子多,拉了饥荒要“请会”(一种穷人之间的经济上的互助活动,但要出利息),这就找到了我。用今天的话说,就是叫我帮他起草一个“请会”的“通知”。其中包括本人遇到什么困难,为什么要发起这么个活动,将要怎么办等等的内容。那时我顶多不到三年级,怎么写得了!但老郝叔鼓励我:“你照我说的写,他们都懂。”我于是拿了毛笔、墨盒伏到老郝叔的炕上——他家无桌,炕上只有一张席,硬而且平,伏在上面写字是极方便的——就这样,他说,我写,不大会儿的工夫,居然写出来了。随后又抄了若干份分别送出。“凡著诸竹帛者皆为文学”,讲起文学的定义来,是有这么一说的。那么,我替老郝叔起草的这篇“通知”,就无疑是一篇为人生的文学了。何况还分送出去,也算是发表了的呢! “照我说的写,他们都懂。”这篇出自老郝叔的心与口、“他们都懂”的好文章,可惜我现在竟一点也记不起来了。老郝叔又早已作古。他无碑、无墓,所有的辛劳都化为汗水,洒在马路和胡同的土地上,即刻也就化为乌有。他奔波一世,却仿佛从未存活过人间。 说也怪,人过中年,阅人遇事也算不少了,但对老郝叔,我老是不能忘记,总觉得再能为他做些什么才可以安心似的。 二 现在可以说些有关读书的事了。 一个人的读书习惯,依我看,总是靠熏陶渐染逐步养成的。压、逼、打、骂,都无济于事。这就需要一个稍微好些的文化环境。我的家庭和所住的杂院,自然教给我许多学校里学不到的知识,但就培养读书习惯而言,那不能说是好的环境。我正经上学只念到初中,且功课不好。虽然读了《苦儿努力记》,也没收到立竿见影的效验。一题稍微繁难的算术作业,我瘪住了,能找谁去?杂院里是没有这样师资的。我以后所以还喜欢读点书,全靠我幸运地遇到了许多良师益友。有的在校内、在课堂上,更多的是在校外和课外,在日常的生活中。 三 开始叫我接近了文艺的是孔德小学的老师们。 孔德小学,在我的记忆里是一所办得很好的学校。设备齐全,学费却低。老师们也都像是些很有学问的人。比方有一次,一位眼睛近视得很厉害而又不戴眼镜的老师,把我们几个同学招呼到他的宿舍里去,给我们诵读《罪恶的黑手》。他屋里哪儿都是书,光线显得很暗,所以他需要把诗集贴近鼻尖才能读得出。他的读法,也与时下的不同,不洪亮,无手势。虽然书挡住了他的脸,但从夹缝里看过去,还是可以看见他脸上的肌肉都是很安静的。他的这种读法,听上去,比听现在的某些朗诵受用,孩子们都被他吸引了,打动了。长大以后,虽然我再没去读这首诗,然而当时听着它所留下的印象,却始终记得。这位老师不久就不见了。当时,他为什么有这样的兴致叫几个孩子去听这首诗呢?我至今也不明白。每当路过孔德旧址,我还常常想起他来,我总觉得他或者是一位诗人,或者是一位革命者,老幻想着有一天会碰上他。虽然我依旧不知道他的名字。 但是有一位美术老师我却记得清楚,他是卫天霖先生。这当然是一位大画家,可那时我们却全然不懂他的价值,竟因他出过天花,脸上留下了痕迹,背地里称呼先生为“卫麻子”。足见“师道尊严”是破不得的,不“破”尚且如此,何况号召“大破”呢! 孔德学校有一间美术教室,小学部、中学部共用,无论大小学生一律要站在画架子前上美术课。先是铅笔画,铅笔要六个“B”的,还要带上橡皮。“工欲善其事,必先利其器”,这当然是要准备的。可是小学生也要学用炭条作画,炭条消耗大,向家里要钱时,已从大人的脸上窥出几分难色;待知道了擦炭笔画不能用橡皮而必须是烤过的面包时,我便不再敢回家去说了。忘记了是我个人没学着炭笔画,还是卫先生更换了教法,反正是这个阶段不长,后来就变了画水彩——不管我是否买得起炭条和面包,但卫先生这种在一两年内,多种画法都叫孩子们尝试一遍的做法,我是拥护的。孩子们的求知欲是极强的,精力是非常饱满的,那是压抑不了的。当批评孩子“好高骛远”时,至今我仍觉得要慎重些。二十几岁有大成就,我以为完全符合人的智力发展,是很正常的事。相反,四十多岁的人,还被称为年轻艺术家、年轻学者、年轻教授,倒是不大正常而且令人痛心了。 卫先生还有一种教法,我们当时也很喜欢。美术教室里,有许多石膏坨坨:圆球形、正方形……他没有叫我们画这些,开始就是静物写生,画小瓶小罐之类。过了一阵以后,又叫我们到户外去,先画校园里头,后来就去东华门外的筒子河。孩子们对跑出去画画快活无比。我们画,卫先生跟着看,他也好像很高兴。一次写生,我画的地方前边是许多树,后边是一排矮松,再往后则是满墙的爬山虎。当时只知道看见的都要画上,哪里懂虚、实、疏、密这许多深奥的道理!结果,我画的画面上是绿树、绿蔓、绿叶、绿茎,简直绿得不可开交,一塌糊涂了。谁知这时候卫先生正站在我身后看。我扭头看见他,笑了;他看着我和我的那幅绿色作品,也笑了,而且还称赞了我。到底是称赞我的什么呢?是有几处画得好?还是勇气可嘉,什么都敢画?或者根本就不是称赞,只是一种对于失败者的无可奈何的安慰——当时我可没想这么多,反正是被老师夸了,就觉得了不起,就还要画。 此后,我画画的兴趣越来越浓,差不多延续到上初中一年级的 时候。 对于卫天霖先生,我并不是为写这篇文章才想起他来的。时间还要早十来年。那时,首都剧场附近有一阵颇贴了一些所谓“揭露”卫先生“罪状”的印刷品。大家在那个动乱的年代里,都学会了一种本事,就是能够在通篇辱骂的文字里看出一个人的真价值来。我也正是从那些印刷品里才知道,原来第一个引导我接近艺术的竟是这样一位大人物,我不禁骄傲了。 前两年,美术馆举办了先生的画展,我去看了。我在先生的自画像前,伫立了许久。他并没有把自己画得如何地色彩斑斓,还是他教我们时的那样的平凡。我不知道美术界里对他是怎样评价,我只觉得他曾是一位默默的播种者,他曾在孩子们的心田里播下过美的种子。而美育,我以为,对孩子们的健康成长是非常重要的。 四 从十五岁那年起,我就上不起学了。 我的上学,是由本家供给的。那时祖母已殁,只剩下母亲和我。本家们有的给钱,贴补吃喝;有的给我们间房住;有的灵活些,告诉我们“什么时候缺吃的了,到我家去,添两双筷子总还可以”;而有一家就是专门供我一年两次学费。十五岁以前,我受到的就是这么一种“集体培养”。但是,就在那年的冬天,一位本家来到母亲和我的屋里—— “干什么呐?”他问。 “温书,准备寒假考试。”我答。 “别考了。现在大伙都不富裕,你也不小了,出去找点事做吧。” 我沉默了,母亲也无言。吃人嘴短,还能说些什么呢?我于是阖上了我的笔记本和书,也就从此结束了我的学生生涯。 “找点事做”,那时很难。先得买些“履历片”回来填写。内容无非是姓名、性别、年龄、学历之类。然而字,要绝对的毛笔小楷。写得好坏,据说对于是否能被录用关系极大。我自然写得十分小心。写好后再托本家、亲戚四面八方找门路,呈送上去。请不起客,送不起礼,再加上并没有过硬的门路,回音,自然都是没有的。但是仍要等待。母子两个茫茫然地等着,等着一个谁也不愿多想的茫茫然的未来。 茫然中还是有事可做的。子承母业,去当当。比每天上学稍晚的时间,我便挟个包去当铺。当了钱出来径直奔粮店买粮。家底单薄,当得的钱,只够一天的“嚼裹儿”,计:棒子面一斤(可蒸窝头四个,一天两餐,每餐母子各一个),青菜若干,剩下的买些油盐。我毕竟是读过书的,早懂得玉米、青菜的营养价值高,所以每天吃着不腻。当得无可再当了,便去押“小押”。那是比当铺低下了许多的一种买卖,样子先就没有当铺威严。当铺都是一色青砖到顶、磨砖对缝的高大而结实的建筑,外面堂堂正正地挂着黑地金字的匾额,里边的柜台也高得令人生畏。小押店则不然,它就坐落在一个随便的破院子里,没有字号,因此外边无需挂匾,里边也不设柜台。不是赤贫者或近乎赤贫者是不会到那里头去的。所以,当铺式的讲究对它就成了多余的奢侈了。何况它们都还兼理贩卖“白面儿”的缺德的营生,那就更不便张扬了。到那里押东西倒是很“方便”的,甚至可以不拿实物,只把当铺的“当票”押给他们就可以换钱。当然,押期、利息和押得的钱,比起当铺来那就苛刻得多了。押得无可再押了,仍旧有办法,就是找“打小鼓的”把“押票”再卖掉。卖,就更“方便”了。每天胡同里清脆的小鼓声不绝如缕,叫来就可以交易的。一当二押三卖,手续虽不繁难,我和母亲的一间小屋里可就渐渐地显露出空旷来,与老郝叔的家日益接近。趴在炕上也是可以写字念书的了。 是的,在这段时间里我并没有停止读书。 “头悬梁”“锥刺股”那样的故事,还在我上小学的时候就听说过的。但我不喜欢,甚至有些不信。一定要那么苦吗?把头发拴在房梁上,用锥子扎到胯骨里头去,非那样不能成材?未免太可怕了。幸好,我所碰到的良师益友们,无论在我辍学前或者以后,都没有逼着我做那样的蠢事。因此,我至今还能感到读书的快乐。 于是之夫人李曼宜百岁高龄亲编 于是之存世文字首度系统整理出版 大量一手图文资料首次面世 解密于是之何以成为于是之 呈现一代学者型演员的学术素养、人生阅历、人格魅力 随书附赠于是之书法作品两幅——《学无涯》?《留得清白在人间》 表演漫谈、演员日记、往事迹踪、家书、师友杂记、旧影存照 于是之代表作: 《龙须沟》程疯子·1951 《骆驼祥子》老马·1957 《茶馆》王利发·1958 《青春之歌》余永泽·1959 《丹心谱》丁文中·1978 《洋麻将》魏勒·1985 《太平湖》老舍·1988