出版社: 上海人民出版社

原售价: 68.00

折扣价: 32.50

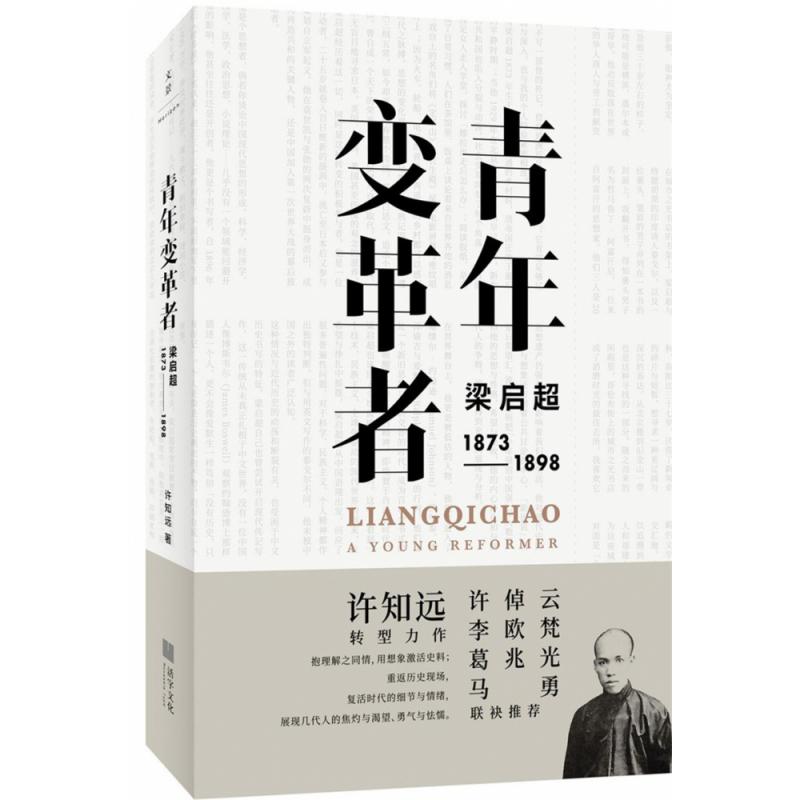

折扣购买: 青年变革者(梁启超1873-1898)

ISBN: 9787208157835

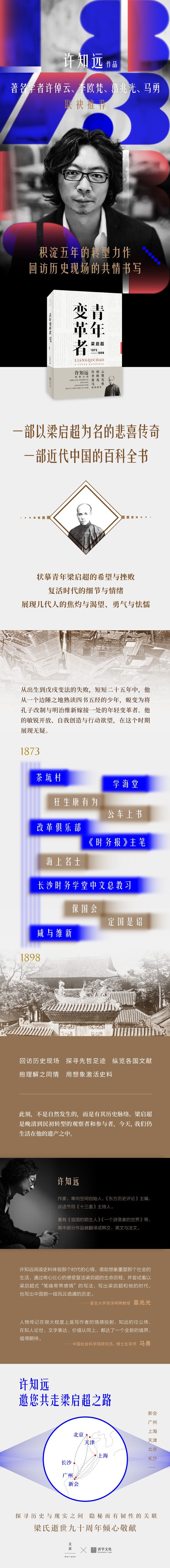

许知远 作家,单向空间创始人,《东方历史评论》主编,谈话节目《十三邀》主持人。 著作包括《祖国的陌生人》《一个游荡者的世界》等,其中部分作品被翻译成韩文、英文与法文。

第一章茶坑村 一 对于自己出生的年份,梁启超日后写道,是太平天国在南京覆灭后的第十年,大学士曾国藩逝世一年后,普法战争结束的第三年,意大利则在这一年于罗马建国。 《三十自述》写于1902年。按照中国人出生即为一岁的习俗,梁启超恰好三十岁,倘若孔夫子的教诲没错,他该进入一个言行恰当、懂得礼数的人生阶段。梁启超的自述与惯常的中国文人不同,他用一种令人难忘的视野,把自己的命运编制进一个更广阔的时代画卷,既与中国内部的兴衰有关,也与世界性的历史事件产生联系,尽管他犯了个错误:意大利于1871年迁都罗马,而不是1873年建国。 当梁启超在1873年2月23日出生时,这样想象时间与空间几乎没有可能。他的出生被严格限制于中国的农历纪年方式,癸酉年正月二十六日,这种纪年六十年一循环,暗示着不管是个人轨迹还是历史变迁,都是无往不复的。时间也遵循着政治权力的节奏,这一年是同治十二年,帝国正逐渐从巨大的内乱中恢复过来,与西方外来者达成了暂时平衡,史官们已经迫不及待地用“同治中兴”来形容这个时刻。梁启超就诞生于这个短暂的、相对平静的中兴时代。 同样平淡的是他的降生地点。茶坑村是熊子乡的五个村庄之一,整个乡是水面上的一座孤岛。它所在的新会县位于广州西南部,历史悠久,足以追溯到三国时期。与岭南大部分地区一样,在很长一段时间里,新会不过是南方的一个区域,充斥着瘴气、怪兽与野人,离中原文明遥远之至。它的辖区与名字随着朝代更迭变化,在隋代与唐代,还曾短暂得名冈州,是中央政权从中原不断向南扩展的明证。不过,真正塑造了此地的两个历史事件都与宋王朝的崩溃有关。1273年,相传宋度宗的胡姓妃子获救于一个商人,藏身于广东北部南雄的珠玑巷。朝廷要派兵缉拿的传闻造成大量居民南迁,新会的很多家族都把自己的源头追溯于此,包括茶坑的梁氏。这座小村庄横跨梅岭关口,是长江流域与珠江流域贸易往来的必经之地。广东的珠玑里就像山西的大槐树一样,被很多人视作家族的起源。这半神话半真实的族谱也象征中国历史的最坚韧之处,凭借流动的家族力量,南京得以对抗外族入侵、政治动荡、自然灾害。另一个决定性事件发生于五年后,末代皇帝赵昺率20万军民驻扎崖山,建立“行朝草市”,第二年失败后,幸存者便留在了本地。这两个事件都是大的政治事件引发的逃亡,这段不无夸张的虚构历史给予本地人一种特别的身份感—尽管身处帝国的边缘,却以中国正统自诩。 涌入的人口也改变了这里的地理面貌。按照一位历史学家的大胆猜想,蒙古军队的入侵导致北部山区被抛荒,加速了土地被侵蚀,将更多的泥沙通过北江送入珠三角区域。这一进程与罗马帝国衰落时的景象颇有些类似,地中海山区的土地被抛弃、腐蚀后,山岭退化,泥土也逐渐沉淀到低地区域。移民们不断填海造田,种植稻米、桑树,原来的沼泽、湿地、森林变成沙田。扩展的田地与不断繁衍的人口相互促进,催生出一个越来越繁荣的珠三角区域。这个进程在16世纪中叶陡然增强了,因为广州、长崎、马尼拉贸易圈的形成,加上欧洲人对茶叶和蚕丝的大量需求,白银源源不断地涌入,这个地区也迅速商业化。 新会县正建于这块仍在不断扩展的冲积平原上。它离广州110公里,西江纵贯新会全境,潭江横穿其西部,它们在入海口处汇成银洲湖,南海就此展现在眼前。居民在河流、溪水旁筑造小堤基,最初种植稻谷,随着商业化浪潮的兴起,茶叶、蚕桑、红烟、蔬菜、蒲葵与甜橙成为主要的种植物—后两种尤为著名,它们是明清两代的贡品,还远销周边的省份。到了清代,新会已经是广东最繁华的市镇之一,尽管跟临近的佛山、顺德相比仍有不小的差距。 倘若有人在1873年经过新会,看到的一定是再典型不过的珠江三角洲的景象,大大小小的水路连接着市镇与乡村,比起辽阔的平原与水域,这些城镇与市集多少像是“散落在碟子里的豌豆”。一位叫托马斯(R. D. Thomas)的旅行者1903年途经西江流域,看到成片的稻田,果树、鱼塘、桑树一眼看不到头。在繁荣市镇里,他看到祖祠前竖着旗杆,石墩上刻着获取科甲功名的家族成员的名字,村中还有为风水而建的石碑与宝塔。 茶坑村就是这图景中的一个普通村落。如今一条大道连接着村口与县城,捞沙填海早已让城郊连成一片,但在19 世纪后半叶,西江、潭江与银洲湖汇成了一片海洋,很多村落点缀其中,茶坑村是一个不折不扣的孤岛,而梁启超,就像他自己宣称的,是中国南部边陲的一个岛民。 许知远积淀五年的转型力作 “做视频节目,我只花了30%的精力,剩下70%的精神在写一本新书,关于梁启超。” 许知远回访历史现场,探寻先哲足迹,纵览相关文献及研究,以了解之同情,状摹有血有肉的青年梁启超,让人既觉熟悉又感陌生,并以想象激活史料,复活时代的细节与情绪。 “梁启超三部曲”之首唱,梁氏逝世九十周年倾心敬献,承接“笔端常带感情”的写法,以青年梁启超个人成长之勃勃意气,交响往昔时代之云诡波谲。 匹兹堡大学许倬云教授、香港中文大学李欧梵教授、复旦大学葛兆光教授、中国社科院马勇教授鼎力推荐。