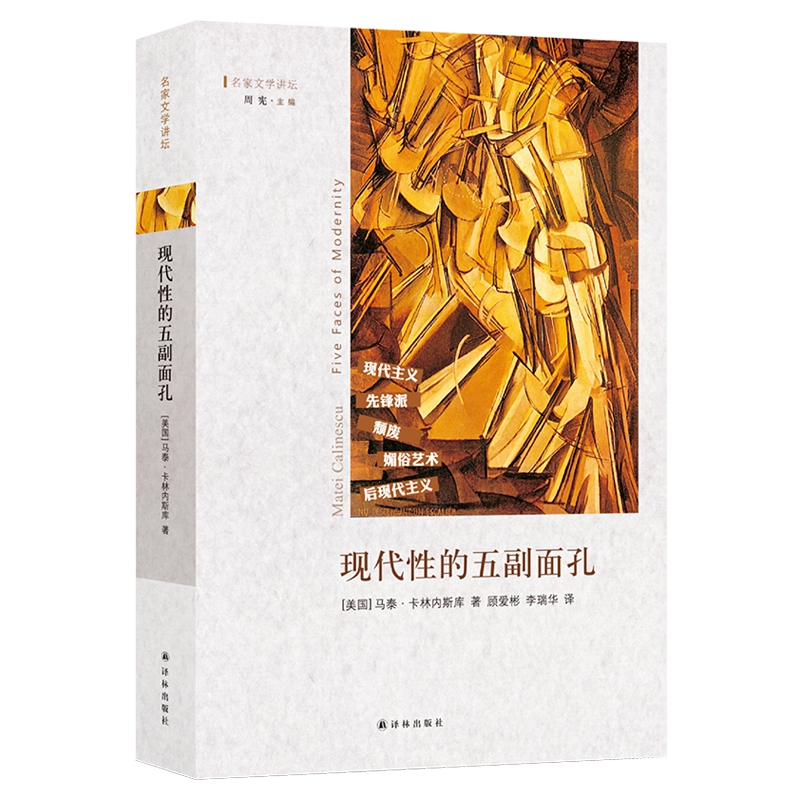

出版社: 译林

原售价: 68.00

折扣价: 42.20

折扣购买: 现代性的五副面孔

ISBN: 9787544752268

马泰·卡林内斯库(1934—2009) 生于罗马尼亚,1973年起任职于美国印第安纳大学,担任比较文学系教授,后成为该校荣休教授。研究领域包括现代主义、后现代主义,以及文学、宗教、政治之间的关系,著有《文学与政治》(1982)、《现代主义与意识形态》(1986)等,与佛克马合编有《后现代主义探索》(1988)。

现代性与媚俗艺术——这两个概念也许显得相互排斥,起码是因为现代性意味着反传统的现时性、实验、庞德“使之新”(Make it new!)意义上的新和锐意求变,而所有形式的媚俗艺术都意味着重复、陈腐、老套。实事上并不难认识到,无论在技术上还是在美学上,媚俗艺术都是现代性的典型产品之一。媚俗艺术( 它对时尚的依赖和迅速过时使得它成为可消费“艺术”的主要形式)和经济发展之间的联系实际上是如此紧密,以至于可以把媚俗艺术在“第二”或“第三”世界的出现看成“现代化”的准确无误的标志。一旦媚俗艺术在技术上可行,在经济上有利可图,就只有市场能约束那些廉价的或不那么廉价的模仿物的激增,这些模仿物可以是对一切事物的模仿——从原始或民间艺术到最近的先锋派。价值直接由对赝品或复制品的需求来决定,而被仿制物的原初美学意义却存在于或者说应该存在于它是独一无二并因而是不可模仿的。任何艺术杰作,比如说米开朗琪罗的《摩西》,都可以有不同规格、不同材料的复制品(从石膏、塑料、陶瓷到真正的大理石)以供“家用”,今天没有人会对此感到奇怪。如今人们可以买来艺术杰作,放在壁炉旁边,然后每晚都可以惬意地赏玩它。 在其名著《论美国的民主》中, 阿历克斯·德·托克维尔也许是第一位分析现代民主在艺术上造成的后果,并解释为何民主必然导致创造与消费两方面水准都降低的知识史家和社会学家。在现代民主社会中,“消费者的数量增加了,但富裕的、吹毛求疵的消费者却愈益稀少”。无论工匠还是艺术家都“被引导去生产大量不完美商品”或艺术品的现象,可以从这一条普遍规律得到解释。托克维尔在十九世纪三十年代描述了现代的基本冲动之一——“伪奢侈”: 在所有阶层的杂然共处中,每个人都希望表现得像他本身不属于的阶层,并以巨大的努力去实现这一目标……模仿美德是每一时代皆然的;但伪奢侈却比较特别地属于民主时代……艺术家的产品日见其多,每一件产品的的价值却在降低。艺术不再能飞升到伟大艺术的境域,他们就精雕细琢于小巧优美之物;外表比实质更受重视。 接下来的一段非常有意思,它提到了一种我们今天也许会用媚俗来描述的经验: 当我第一次来到纽约时……我惊奇地看到,沿着海岸,略微离开城市的地方,有相当多的白色大理石小宫殿,其中有几座是仿照古代建筑建成的。当第二天我更近靠地审视一幢曾特别吸引我的建筑时,我发现它的墙壁是粉刷过的砖墙,它的柱子是油漆过的木柱。头一天令我惊羡的所有华宅都是一个样子。 自托克维尔之后,众多社会和文化批评家,有保守的也有革命的,都一致认为艺术标准在迅速堕落,并把主要原因归于追求地位和炫耀财富所造成的趣味的普遍窳败。首先是那些富豪和暴发户;其次是小资产阶级和部分民众,他们试图模仿古老贵族阶级及其消费方式,包括消费美的方式。他们所喜爱的艺术,主要是作为社会地位的标志被创造和购买的,不再需要去发挥它们难于把捉的审美功能;真正的艺术家不得不抛弃那些完全拿金钱标准看待审美问题的受众。 一些激进的社会批评家于是把十九世纪中后期的情形普泛化,以囊括整个文化史。因此,在托尔斯坦·凡伯伦看来,所有文化都不过是一种攻击性炫耀(aggressive showing-off)的结果,这种进攻性炫耀就表现于他在《有闲阶级论》所中说的“摆阔性休闲”和“摆阔性消费”。在反击当代文化之虚伪的同时,凡伯伦沉溺于一种阴暗的幻觉:所有文化都可以还原为现代伪文化的欺骗策略。他认为,为炫耀而消费即使是在最早的文化中也已成为显著特征,它为野蛮社会中的武士阶层所倡扬,而在这样的社会中,所有的价值(包括我们所说的审美价值)都仅仅是经济区别的标志和手段。凡伯伦认为,尽管现代社会有着更为复杂的社会关系,它却保存了“掠夺性文化”的基本特征。 艺术,甚至是现代商业化的伪艺术,肯定不能仅仅由追求地位来解释。尽管真正的审美经验几近于无,尽管各种社会因素可能促成或阻碍真正的审美经验,对艺术的需要和对名望的渴求却是不同的心理存在。这种区别可以间接证之于下述事实:即使是对伪艺术的消费也不完全等同于仅仅为炫耀而消费。媚俗艺术的热爱者也许追求名望,或是令人愉快的名望幻觉,但他们的快乐不止于此。构成媚俗艺术本质的也许是它的无限不确定性,它的模糊的“致幻”力量,它的虚无缥缈的梦境,以及它的轻松“净化”的承诺[ 阿多诺的媚俗艺术作为“净化的戏拟”这一敏锐的定义将在本书241页讨论。]。在许多情况下,媚俗艺术就像它所仿造的真正艺术一样,与凡伯伦所说的“摆阔性消费”近乎无关。在强调媚俗艺术基本的现代性时,阿多诺正确地指出: 凡伯伦错误地判断了这类媚俗艺术的历史必然性。在他看来,那虚假的城堡只不过是未来所有权。他全然没有觉察到它内在的现代性,他把批量化生产时代有关独一无二性的幻觉仅仅设想为残存物,而不是把它设想为对资本主义机械化的“反应”。资本主义机械化透露了后者的某些本质。在凡伯伦所谓的摆阔性消费中起作用的那些物品的领域实际上是人造意象的领域。它出自一种绝望的冲动:通过自己动手和徒劳的“快乐希望”(promess du boheur)来逃避事物的抽象同一性。5 无论我们是接受“追求地位”的理论,还是宁愿把媚俗艺术看成是对现代日常生活单调乏味的一种快乐逃避,媚俗艺术的整个概念显然都围绕着模仿、伪造、假冒以及我们所说的欺骗与自我欺骗美学一类的问题。 可以很方便地把媚俗艺术定义为说谎的特定美学形式。如此一来,它显然就与美可以买卖这样一种现代幻觉关系甚密。从而,媚俗艺术就是一种晚近的现象。它出现于这样一个历史阶段,其时各种形式的美就像服从供应与需求这一基本市场规律的任何其他商品一样,可以被社会性地传播。一旦它不再能精英主义地宣称自己具有独一无二性,一旦它的传播取决于金钱标准(或者在极权社会中是政治标准),“美”就显得相当容易制造。这一事实也许是当今世界虚假美无处不在的原因,在今日世界中,甚至连自然(经旅游工业开发和商业化的)最终也变得像廉价艺术。不到一个世纪前,自然往往模仿艺术,就像奥斯卡·王尔德在其著名的《谎言的衰朽》中所言。某些落日,王尔德接下来说,看起来像柯罗的画。如今,自然除了模仿批量化生产的彩色复制品,除了做到像明信画片一样美,就别无选择。 窗体底端 ?提出“两种现代性”,丰富对人类社会的认知层级 ?详解现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义五大概念,读懂现代艺术150年背后的理路脉络。 ?据?《中国人文社会科学图书学术影响力报告》统计,《现代性的五副面孔》在国内论文被引用频次超高。