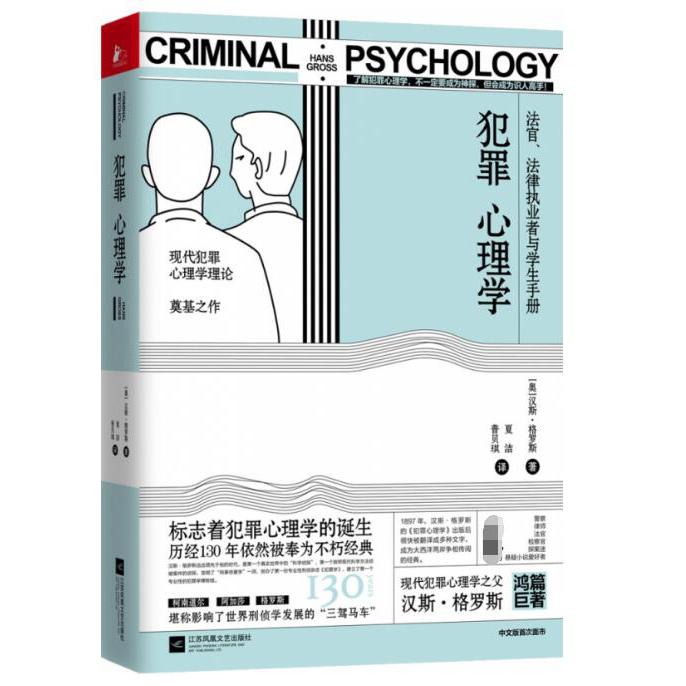

出版社: 江苏凤凰文艺出版社

原售价: 59.00

折扣价: 32.50

折扣购买: 犯罪心理学(精)

ISBN: 9787559436108

作者: 汉斯·格罗斯 1847年12月26日出生于奥地利格拉茨。现代刑事侦查学和刑事弹道学学科创始人,享誉世界的重量级“科学侦探”。 切尔诺维茨大学刑法学教授,布拉格大学犯罪学教授,格拉茨大学刑法学教授。著有《犯罪调查》《犯罪心理学》等作品。 译者: 夏洁 北京大学中文系硕士,英国伯明翰大学心理系博士。译有《影响孩子一生的28天》《在静观中成长》等作品 。 普贝琪 现就读于上海交通大学德语专业。

第 29 节? 偶然 所谓偶然的心理学意义,取决于偶然这个概念及我们允许其对我们思维 产生影响的程度。所谓偶然及特殊案例中的偶然,都在很大程度上取决于该 事例本身的特质。在进步的科学中,法则越来越多,而偶然性越来越少,后 者确实只有在日常生活的特殊案例和一般事件中存在。我们说的偶然或意外, 指的是事件发生本身是可以通过必要的法则确定的,但是其为什么会发生的 法则却是未知的。比如,要是我们观察到经常下雪的地区的动物是白色的, 那这就不是一种意外,因为在高山或者北部地区,下雪后积雪经年不化是特 殊自然法则作用的结果,动物皮毛的颜色也是,但是这两个现象前后出现就 需要第三条法则来解释,或者说第三组法则,以前大家都不了解这个法则, 不过现在每个受过教育的人都很清楚了。 偶然性以及对它的认识对我们律师来说至关重要,不仅因为它能把证 据串联起来,还因为它能在每一个可疑之处派上用场,因为律师永远需要判 断罪行和疑犯之间是因果关系还是偶然。“不幸的巧合”“事实之间的紧密联 系”“怀疑的理由多得不寻常”,所有这些表述都是错把偶然当作因果了。大 多数证据和庭审的走向就取决于对二者区别的认识。谁要是能幸运地正确认 识到什么叫作偶然,就能幸运地执行好审判。 到底有没有一种关于偶然性的理论?我认为要直接谈论这个话题是不可 能的,只能将在某个领域中所有可信的偶然事件拿到一起,然后通过仔细搜 寻确定的规则将其数量减少之后才能作出大致的解释。此外,回答这个问题 还需要关于决疑法极端丰富的知识,才能既把偶然事件的多样性呈现出来, 又能找到其中秩序。关于偶然人们写过的东西很多,但是要系统讨论这个话 题肯定只能是纯理论性的。所以温德尔班德关于关系(偶然和因果,偶然和 规律,偶然和目的,偶然和概念)的杰出著作就有巨大的价值,他批判性地 讨论了偶然性这个概念的各种定义。[1]尽管还没有哪个定义能够令人足够满 意,但是能做出这种定义,其本身还是很有价值的,因为讨论过其中一个面, 另一个面也就能看得更清晰。让我们思考一下某几个定义。亚里士多德说,根据自然规律,意外会发生。伊壁鸠鲁把世界的产生看作是纯粹的意外,于 是认为万事皆为意外。斯宾诺莎相信在可知范围内不存在不确定性,康德说 有条件的存在即偶然,无条件的则是必然。洪堡说:“人把自己无法从遗传角 度解释的事情都看作偶然。”席尔说:“不能被浓缩为规律的都是偶然的。”凯 特尔说:“偶然这个词被滥用就是为了掩盖我们的无知。”巴克尔认为偶然这 个观念起源于游牧民族的生活,因为其中没有任何牢固的、有规律的因素。 特伦德·伦堡认为,偶然性即必然性。罗森克·兰茨说,偶然性就是只有某 种可能的价值的现实,而菲舍尔则把偶然性称为个性化的事实,洛策把它定 义为除了像自然的目的那么有效的事物之外的一切。对温德尔班德来说:“根 据用途划分,偶然包括从可能性转变为现实性的事实的而非必要的过程。偶 然性是必要性的对立面。说‘某事是因为偶然发生的’很矛盾,因为‘因为’ 这个词表达了一种原因。” S. 弗洛伊德说得最好,偶然和因果律的矛盾通过表明概念的特殊相对性 就很容易得到解决。[1](对“某一个”来说是意外,其他都以可能的因果关系 呈现出来。) 从这些定义中能学到的东西很明显。我们称之为偶然性的东西在法律工 作中角色重大。很多案件的审判结果都取决于我们将一系列条件的结合认定 为意外,而意外和规律之间的差别又取决于我们关于日常生活事件的知识总 量。这种知识在特殊案例中的应用就包括要找出一系列被引以为证明的事件 之间的因果联系,找出意外中的秩序。或者,如果找不到将事物关联或者区 分开的规律,就要非常仔细地用“同时并根据同样的理由”原则深入了解有 关事件。 第 30 节? 劝说与解释 审判过程中人是如何被说服的?犯罪学家不仅需要作为主理官员得出有 说服力的真相,作为国家官员也需要引经据典地正确说服被告说出真相。但 是他自己也常常被某个证人或者被告说服,不管理由是对是错。米特迈尔把信念称之为某种建立在满足于自己所知基础上的“相信其为真”的情况。[1] 但是这种信念的状态是待实现的目标,我们的工作直到找出有说服力的材料 才算完成。找出真相并不够。卡尔·格罗克说他敢保证没有哪个哲学体系能 得出完整而穷尽的真相,但是确实有针对理想主义者的真相,但像彼拉多问 耶稣那样的问题是无法回答的。[2]但这一点正好表明科学和实际工作之间的 差异:科学可能会满足于寻找真相,但是我们必须掌控真相。如果真相本身 就足够有说服力,那就不用太困难,人就会满足于只被正确的事情说服。但 是实际情况并非如此。统计数字应该是用来起到证明作用的,但实际数字则 是根据其用途才能起到证明作用。所以日常生活中我们会说事实就是证明, 实际上我们应该更小心地说:事实是根据不同用途的证明。正因如此,诡辩 的辩证法就有存在的可能。用某种方式排列事实就能得出某个结果,用另一 种方式可能得出完全相反的结果。或者,如果你诚心不带偏见地了解某些可 疑案件中的结果,你就会发现,根据不同的排列方式能得出多少可能的结论 能得出。当然,我们不要先入为主,认为信念和劝说是通过使用很多词语得 来的。我们只需要考虑征引事实并加以解释,简单或复杂、有没有技巧、是 不是刻意都无妨,通过我们至少在一瞬间被说服了的方式。信念的这种可变 性大家都很有经验了。 一眼看透的本事往往使学者汗颜。“如果这成为习惯性的、表面性的观察, 最后却对特殊事实的本质特征毫无敬意,所有草率的、决断的判断总有一天 会出卖你。很多事情对儿童来说是绝对正确和确定的,而对成熟的人来说则 是可疑的。”(V. 福尔克马尔) 所以通常来说,我们诉说的最简单的事情的价值都取决于讲述的方式, 或是讲述者本身。因为比起证人和被告来,我们自己对于排布事实更有经 验和技巧,所以常常会发生我们把他们说服了的情况,这就是需要考虑的 问题了。 没有人会说哪个法官会拿自己都不彻底相信的事情去说服某个证人,但 是我们知道自己常常会说服自己去相信某些事情,其中最大的动机却是我们希望其他人同意自己的意见。我相信犯罪学家会由于自己的权威性而太轻易 地作出判断。毫无疑问,我们每个人开始工作时都是以一种微小而没有效率 的方法,一路上会有种种错误和不足,最后才能建立某种牢固的基础,所以 人会因为自己的失败和错误而相信自己的无知和不足,还会期待同样的事会 明显发生在自己审视的对象身上。但是这种明显性基本是不可能的,所有错误、 残酷和错判从来就没有指向司法应有的尊严。这种预设的良好愿望可能会被 结果代替,但实际上外行人往往会认为犯罪学家更渊博、更敏锐也更有威望。 不过,法官说的一个字的分量往往重于千斤,这是毫无疑问的,所以真正要 利用说服的力量时,显然用到的是这个词的最佳含义,那就肯定很有影响力了。 我相信我们每个人都观察到了一个很吓人的现象,就是审判接近尾声时证人 往往会被动地接受了官员的意见,而最糟糕的事在于,证人在这个时候还觉 得自己是在坚持自己的观点。 现代犯罪心理学理论奠基之作 全世界范围内首次构建完整的犯罪心理学体系。本书涵盖了犯罪心理学的研究对象及学科性质、犯罪心理机制、犯罪心理情境、犯罪心理结构、各种类型的犯罪心理分析、犯罪心理预防等内容。 本书既可作学习犯罪心理学的专业入门教材,为警察、法官、律师、检察官等相关从业人员提供专业知识,还可为探案谜、悬疑小说爱好者提供一本“正经”版的犯罪心理学读物。 列举大量真实案例,透过罪犯的作案手法,推测其犯罪的心理特征,让读者接近犯罪心理学这门复杂而神秘的学问,从而正确看待犯罪,强化自我保护意识。