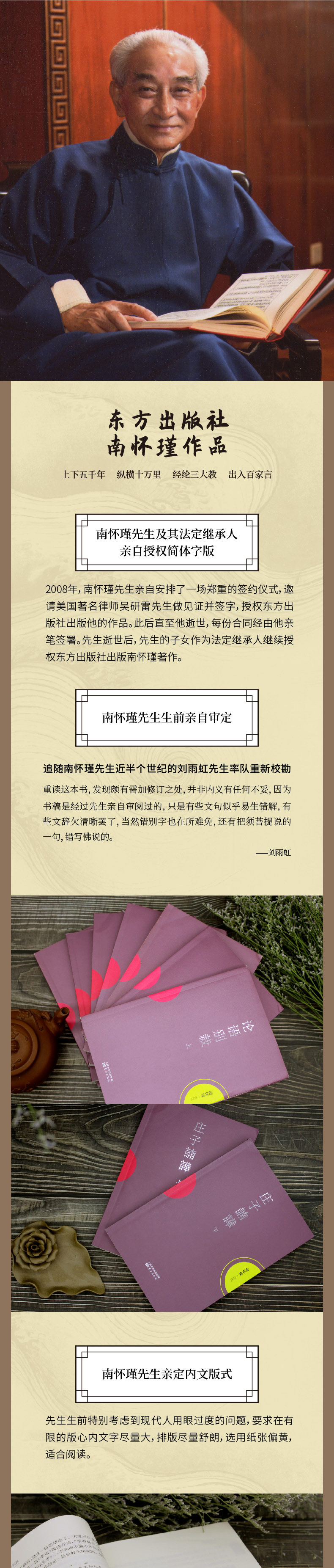

出版社: 东方

原售价: 18.00

折扣价: 11.60

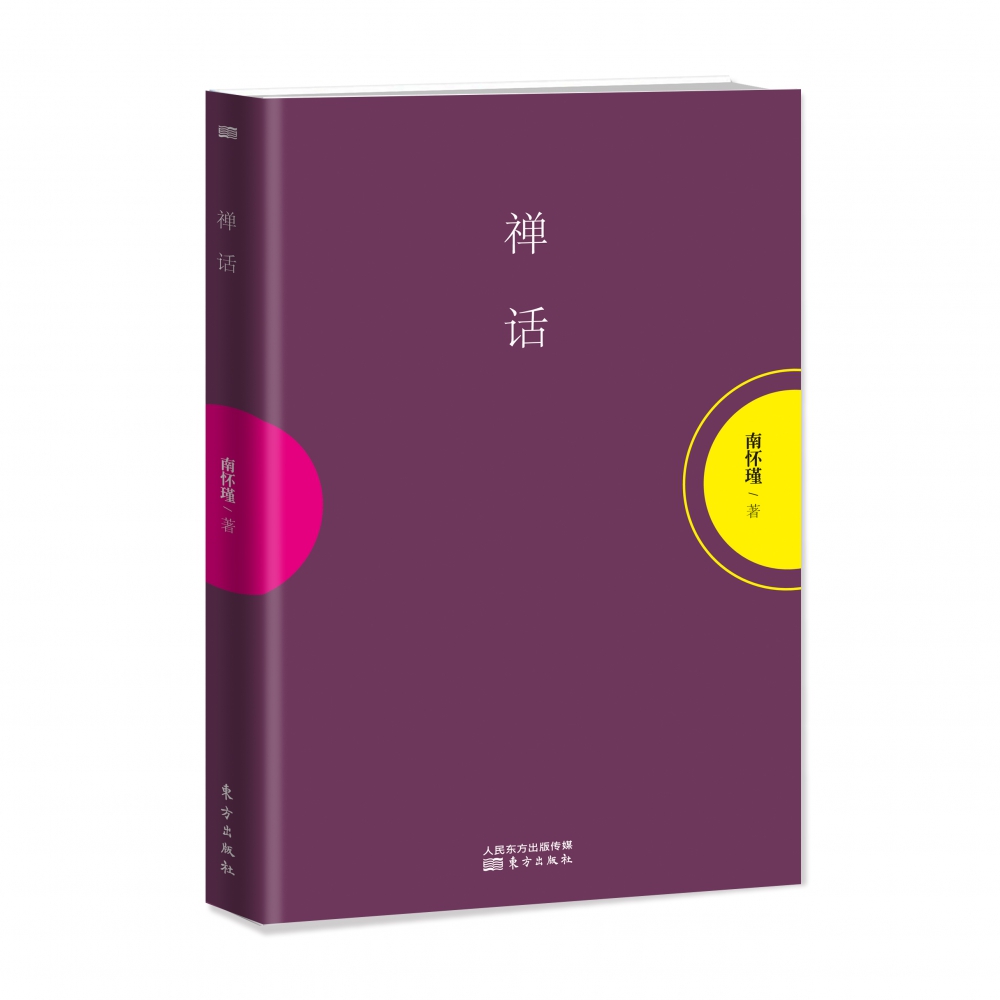

折扣购买: 禅话

ISBN: 9787506080354

达摩禅的一系,自梁、隋而至初唐之际,经一百 五十余年,都以秘密授受的方式,递相传法。到了四 祖道信与五祖弘忍手里,才逐渐公开阐扬,崭露头角 。上文曾经讲到三祖僧璨大师其人其事的疑案,已足 为反对禅宗或持怀疑论者所借口,故《宋高僧传》、 《景德传灯录》,及《佛祖历代通载》等的记述,有 关五祖弘忍大师的来历与悟缘,都语焉不详,有意避 开其他记载中关于五祖生前身后的传说,免滋后世学 者的疑窦。 事实上,无论佛教的宗旨和佛学的原理,乃至禅 宗求证之目的,它的整个体系最基本和最高的要求, 都建立在解脱“三世因果”和“六道轮回”的基础上 。唐、宋以后的禅宗宗徒们,大部分都直接以“了生 死”为着眼点,便是针对解脱“三世因果”而发。庄 子所谓“死生亦大矣”的问题,也正是古今中外所有 宗教、哲学、科学等探讨生命问题的重点所在。何况 佛法中的禅宗,尤其重视此事,大可不必“曲学阿世 ”,讳莫如深略而不谈。《五灯会元》与《指月录》 等禅宗史书却赫然具录此事的资料,以补《宋高僧传 》和《景德传灯录》的失漏之处,颇堪提供重视真参 实悟的参禅者玩索深思。 破头山上的栽松老道 当四祖道信在湖北荆州黄梅破头山建立禅宗门庭 时,一位多年在山上种植松树的老道人,有一天来对 四祖说:“禅示的道法,可以说给我听吗?”道信大 师说:“你太老了,即使听了悟了道,也只能自了而 已,哪里能够担当大事以弘扬教化呢?如果你能够转 身再来,我还可以等你。”老道人听四祖这样说,便 扬长自去了。 他独自走到江边,看见一个正在洗衣服的少女, 便向她作个揖说:“我能够在你这里暂时寄住吗?” 那个女子说:“我有父兄在家,不能自己妄作主张。 你可以到我家去求他们收留你。”老道人便说:“只 要你答应了,我便敢到你家里去。”那个女子点点头 ,同意他去求宿。于是老道人就托着拐杖走了。 这位在江边洗衣服的女子,是当地周家的幼女。 从此以后,就无缘无故地怀孕了。因此,她的父母非 常厌恶她,便把她赶出门去,流落在外,她诉冤无门 ,有苦难言,每天为别人作纺织,佣工度日,夜里便 随便睡在驿馆的廊檐下。到了时间,生了一个男孩。 她认为无夫而孕,极其不祥,就把他抛在浊水港里。 到了第二天,这个男婴又随流上行,面色体肤更加鲜 明可爱。她非常惊奇地又抱他回来,把他抚养长大。 到了幼童的时期,便跟着母亲到处去乞食为生。地方 上的人,都叫他“无姓儿”。后来碰到一位有道的人 说:“可惜这个孩子缺少了七种相,所以不及释迦牟 尼。” 到了唐高祖武德七年(公元六二四年)以后,道 信大师从江西吉州回到蕲春,定居在破头山。有一天 ,大师到黄梅县去,路上碰到了他。大师看他的“骨 相奇秀,异乎常童”。便问他说:“你姓什么?”他 回说:“姓即有,不是常姓。”大师说:“是何姓? ”他说:“是佛性。”大师说:“你没有姓吗?”他 说:“性空故无。”大师心中默然,已经知道便是前 约的再来人,确是一个足以传法的根器。便和侍从的 人们找到他的家里,乞化出家。他“父母以宿缘故, 殊无难色,遂舍为弟子”。道信大师便为他取名叫弘 忍。 这一段五祖出身来历的公案,综合《景德传灯录 》、《五灯会元》、《指月录》等的资料,备如上述 。原文可查上列各书中有关四祖道信与五祖弘忍的两 段记载,不再重录。 但《宋高僧传》和其他的记载,便略去这些奇异 事迹而不谈。宋《高僧传》云: 释弘忍,姓周氏,家寓淮左浔阳,一云黄梅人也 。王父暨考,皆不干名利,贲于丘园。其母始娠移月 ,而光照庭室,终夕若昼。其生也灼烁如初,异香袭 人,举家欣骇。迨能言,辞气与邻儿弗类。既成童卯 ,绝其游弄,厥父偏爱,因令诵书。无记应阻其宿薰 ,真心早萌其成现,一旦,出门徙倚闲,如有所待。 时东山信禅师邂逅至焉,问之曰:“何姓名乎?”对 问朗畅,区别有归,理逐言分,声随响答。信熟视之 ,叹曰:“此非凡童也。”具体占之,止阙七大人之 相,不及佛矣。苟预法流,二十年后必大作佛事,胜 任荷寄。乃遣人随其归舍,具告所亲,喻之出家,父 母欣然,乃曰:禅师佛法大龙,光被遐迩,缁门俊秀 归者如云,岂伊小騃那堪击训。若垂虚受,固无留吝 。时年七岁也。至双峰习乎僧业,不逭艰辛,夜则敛 容而坐,恬澹自居,洎受形具,戒检精厉。信每以顿 渐之旨,日省月试之,忍闻言察理,触事忘情,哑正 受尘,渴方饮水,恬如也。信知其可教,悉以其道授 之,复命建浮图功毕,密付法衣以为质。要将知龅雪 山之肥腻,构作醍醐。餐海底之金刚,栖倾巨树。掖 纳之侣,麇至蝉联。商人不人于化城,贫女大开于宝 藏。人其趣者,号东山法欤!以高宗上元二年十月二 十三日告灭。报龄七十有四。 平凡的神奇充满了初唐以前的禅门 人类文化,无论如何的昌明发达,但对于生命的 神奇,一般人始终无法知其究竟。而且在下意识中多 多少少总想保留最后的神秘,以自我陶醉或自我幻想 。古今中外一例,岂独宗教中人方以神奇相尚而已。 释迦牟尼、老子、孔子、耶稣、穆罕默德等教主的诞 生,以及一般历史上英雄的出生,都附有许多奇异的 传说,以陪衬其伟大和非凡。是真实?是幻觉?暂时 不作论断。 禅宗的大师们,在初唐之前,大半都是富有传奇 性的人物。我所谓隋唐以前中国禅宗的大师志公和尚 ,他便是一个从鹰巢中捡得的孤儿。中国维摩禅的大 师傅翕,也是一位富有传奇性身世的人物。他如达摩 禅的三祖僧璨,毕生来历是一大疑案。五祖弘忍则平 凡中更充满了神奇。如果照某些学者的偏激观念来说 ,大圣人们多半都是“私生子”,则又未免言之过诡 。但弘忍大师的出生,记传事实大多都承认他是无父 而生的孤儿,因此照一般常理来说,就很可能被人指 为“私生子”了。当然喽!如果引用现代科学人工受 孕的理论,倒可作一番漂亮的解释,但是距离事实太 远,大可不必强作此说。同时,有关这一类的“生死 问题”是佛法的重心所在,自有一套较为完整、精确 的理论根据,一时难以说明。 关于生命的延续,牵涉到前生后世的问题,无论 在中国文化、埃及文化、大西洋文化(包括希腊文化 )中,都自古存在。但从中国文化来说,秦、汉以前 ,对于生死问题,虽然早已有了“精气为物,游魂为 变”的解说,认为人死之后,便可化为鬼魅或神祗, 但并元“转生再世”的确论。自东汉以后,佛教传人 中国,“三世因果”和“六道轮回”之说,才与中国 固有的游魂之变等鬼神思想合流。自魏、晋以后,“ 转身再世”的观念,就一直普植人心,而且广泛地为 佛道两家所引用,永为生命延续的牢固观念。例如净 土宗的“迁识往生极乐世界”,禅宗的“了生脱死” 等思想,都由此而建立其基础和究竟的目的。唐以后 “三生再世”的观念,和忠臣、孝子、节妇、义夫等 ,以及“生而为英,死而为灵”、“神鬼神帝”的思 想,也便由于佛法的生命延续的观念作基础,确立了 中华民族但求正义的至善至真,而“不畏生死”的大 无畏精神的牢固基础了。 如果根据《宋高僧传》的文字记载,堂堂一代宗 师的四祖道信,路上碰到一个七岁小孩,简简单单地 问答了几句双关妙语以后,便轻轻易易地交付了传统 衣钵,未免太过草率,等同儿戏。禅宗的授受果真如 此,何以“其重若彼,而其轻若此”!如果旁求记传 ,对于四祖道信大师的“默识其为非凡童”等语意, 便有所了解了。总之,关于生命的轮回转世之说,在 佛教和正统禅宗的立场而言,那是根本的要点所在。 信者自信,非者自非,此须真正智慧的抉择。到目前 为止,“灵魂”学说未得实证以前,实在难以强人所 难去肯定相信。现在世界各国“神秘学”虽然发达, 同时也普遍强调“灵魂”与“轮回”之说的可信性, 但是毕竟还没有拿出现代科学的证据,不能使这一代 倾心科学的崇拜者相信。 隋唐以后盛传的三生再世之说 与五祖弘忍大师“转身再世”之说相辉映,而经 常见之于中国人生思想与文学之意境的,便是唐人传 说中的“三生因缘”,记叙李源和圆泽大师的一段故 事。如云: “唐僧圆泽(有作圆观),与李源善。约游峨嵋 ,舟次南浦,见妇人锦裆贞瓮而汲。泽曰:此妇孕三 年,迟吾为子。今已见难逃,三日顾临,一笑为信。 后十三年中秋月夜,杭州天竺寺当相见。及暮,泽亡 。而妇乳三日,往果一笑。李后如期至杭州葛洪井畔 ,见一童牵牛踏歌而来。其词曰:‘三生石上旧精魂 ,赏月吟风莫要论。惭愧情人远相访,此身虽异性长 存。’‘身前身后事茫茫,欲话因缘恐断肠。吴越江 寻已遍,却回烟棹上瞿塘。’欲与之语,牵牛冉冉而 逝,李嗟叹而返。”(事见于《甘泽谣》) 唐、宋以后,由于这段故事的普遍流传,不但平 添中国文学与言情小说中许多旖旎风光,同时也为中 国文化确立了因果报应的伦理道德观,以及特别注重 人格修养的浓厚风气。道信大师与弘忍大师的授受祖 位与其他 根据《宋高僧传》与《景德传灯录》的资料,弘 忍大师自七岁依止四祖道信大师开始,接受四祖多年 的教育陶融,才得承受衣钵与禅宗的心法。从此以后 遂替代道信大师领导学徒。但达摩禅的一脉,自五祖 弘忍继承亲传衣钵以后,又同时旁出金陵(南京)牛 头山法融禅师一系。递相传授到初唐和盛唐之际。流 风所及,地区则遍于安徽、江、浙与长江下游一带, 声望则影响到唐朝的宫廷,尤有过于五祖以后的北宗 神秀之声势。因此研究唐代的文化思想史,及隋、唐 以后的禅宗发展史,倘若只以六祖慧能一系,涵盖一 切,便有以偏概全之失,实在不明隋、唐以后文化思 想发展的趋势。《传灯录》记载四祖与五祖对话中的 预言,早已提出这一问题。如云: “四祖一日告众曰:吾武德中游庐山,登绝顶, 望破头山,见紫云层盖,下有白气,横分六道。汝等 会否?众皆默然。忍(弘忍)曰:莫是和尚他后横出 一枝佛法否?师曰:善。” 达摩禅的四祖道信大师,除了荷担禅宗心法和衣 钵的传授以外,从他一生的行径来看,尤其注重全部 佛法与禅定的修证工夫。所谓“摄心无寐,胁不至席 者,仅六十年”,何尝如后世的禅僧们,仅以机锋转 语的口头禅为能事。五祖绍承四祖的宗风,为《宋高 僧传》所记述,亦极重禅定修证的行持;并非专以“ 无姓”或“性本空”等三两句奇言妙语,便可侥幸而 得祖位。至于五祖弘忍的禅宗法要,则见于他的门弟 子所记述的《最上乘论》。我们必须读了《最上乘论 》,参考研究达摩大师的《血脉论》和《破相论》, 以及三祖僧璨大师的《信心铭》等,然后再来研读六 祖慧能的《坛经》。那么,对于达摩禅一系的禅宗理 论,或可有一套完整体系的概念。以此学禅,配合禅 定修证的工夫,也许可得人道之门。读了这些禅宗的 要典,再来研究禅宗思想的发展史,才可能了解自梁 、隋、唐以后禅宗文化思想中“随时偕行”的演变因 缘,学者不可不察也。(P81-88)