出版社: 团结

原售价: 39.80

折扣价: 28.70

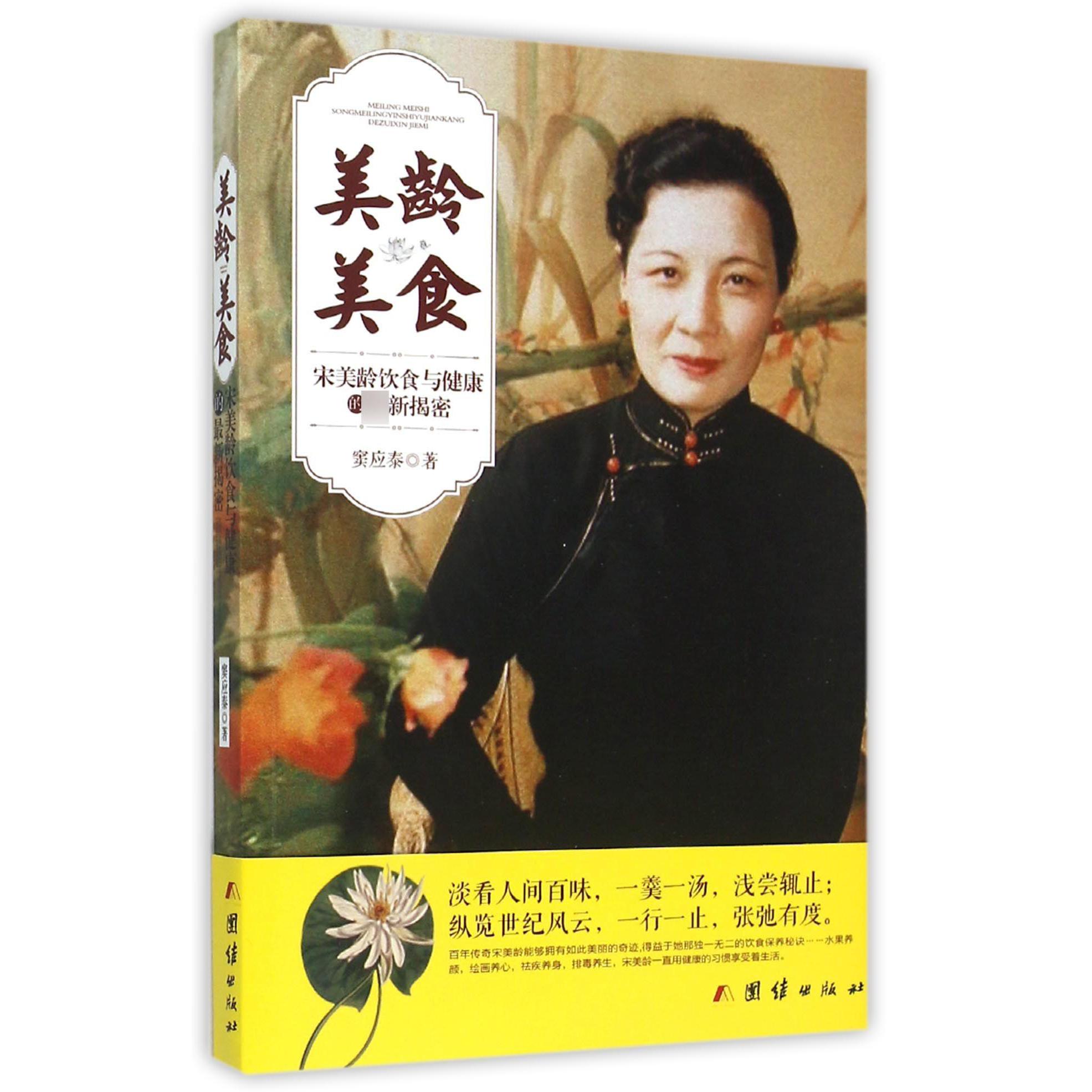

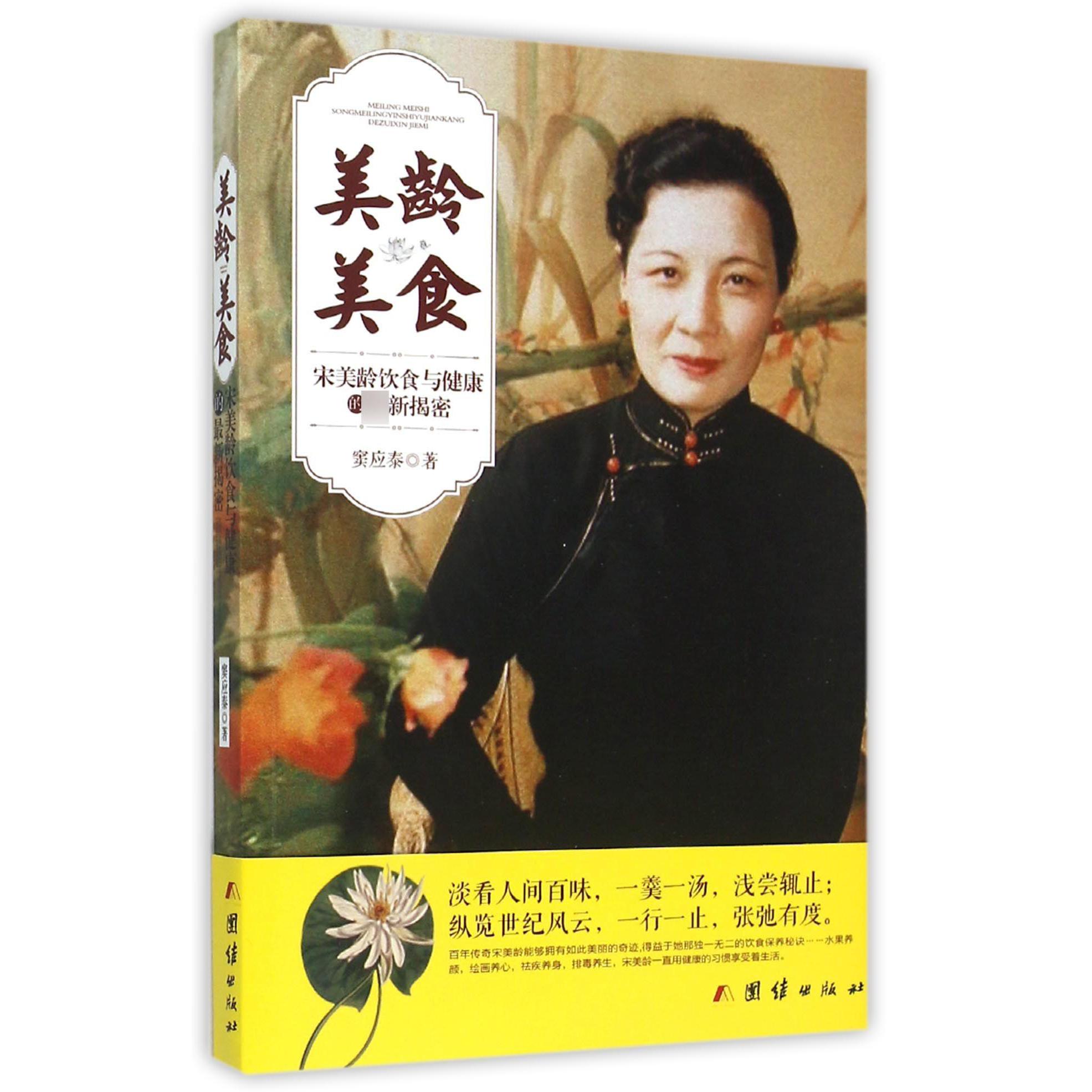

折扣购买: 美龄美食(宋美龄饮食与健康的最新揭密)

ISBN: 9787512628045

窦应泰,著名作家、史学家。中国作家协会会员,民国史研究者。宋美龄为其多年研究及撰写的近代三大人物系列之一。已出版《宋美龄与刘纪文的初恋》、《宋美龄身后重大事件揭密》、《破译宋美龄长寿密码》和《宋美龄养颜秘录》等。《宋美龄最后的日子》进入“新浪读书综合排行榜”(非文学类)。有关宋美龄史实研究与发掘的专稿散见于台港报章期刊。其传略收入《当代辽北知名人物传略》、《中国名人大辞典》、《世界名人录》等。2010年被《今传媒》以“中国纪实文学领军人物”列入《中国当代人物传播100家》。

由此可见,宋美龄这种终身性的疾病,乃与其家 传有关。 也许正因为少女时代受乃父宋嘉树的影响,宋家 三姐妹在渐次成年,并先后在父亲的鼓励下远涉重洋 前往美国求学时期,她们才惊愕地发现,大量进食肉 类食品带给她们各自不同程度的麻烦。而荨麻疹这种 疾病,初时并没有引起注意,后来才发现它开始如影 随形般地向她们无情袭来。这种家族遗传性的痼疾, 几乎困扰着宋美龄从少女到老年的漫长岁月! 1908年夏天,宋美龄来美国求学初期,她并没有 意识到可怕的荨麻疹已在她那白嫩透明的皮肤开始悄 然滋生并发作了。初时她也没有把腋下生出的红点子 当一回事。因为从上海启程来大洋彼岸前,她的二姐 宋庆龄身上已经出现了这种淡红色的小点点。二姐的 发痒没有引起她的注意。宋美龄更没想到这隐现体表 的红点点将会困扰她的一生。也没有想到这是一种家 族遗传性的顽固之疾。让宋美龄真正感到奇痒难忍并 求医无望的时候,乃是她与二姐宋庆龄在皮德蒙特小 村分手后不久。那时,她独自在那里读书,身上那奇 痒难忍的片片红斑,已经发展到日夜困扰的地步了, 荨麻疹便成了百药难医的疑难之症。 当时宋美龄还不知何病。后来才从一位美国医生 口中得知,这种一旦发作起来就遍体红斑的疾病,名 叫荨麻疹。尽管美国医生要为她注射一支透明的药水 ,浑身的红点点便即刻消失,奇痒也随即消退。然而 医生仍旧叮嘱她:这些美国药只能治其一时之痒,根 治荨麻疹的办法却无论如何也找不到。至于这奇痒难 医的荨麻疹因何而生?美国医生更是茫然无措,一时 难以回答宋美龄的询问。 1912年,宋美龄独自来到马萨诸塞州的韦尔斯利 女子学院就读。这时她已经长大了。这一时期的宋美 龄,还不真正懂得饮食与健康的知识。那时的宋美龄 几乎把她的全部精力,除主课外都用在她喜欢的英国 文学、诗歌和社会活动中去。至于对饮食,宋美龄从 没有过高的要求,仍像在皮德蒙特读中学时一样,什 么西餐和菜点她都喜欢。而且宋美龄每餐都吃得很饱 。在皮德蒙特村时的“小灯笼”绰号,已经表明那时 很胖。据美国作家汉娜·帕库拉在其撰写和《宋美龄 传》中记述,当年宋美龄在来到韦尔斯利女子大学读 书时,不曾在所谓的㈠阡悔书”中写下了她曾经喜爱 糖果的经历。汉娜写道:“当年韦尔斯利的女生流行 保留一本她们称为《忏悔书》的亲笔书写册子。彼此 交换传阅,在‘忏悔’之后署名。宋美龄写的是:‘ 我有一项奢华的浪费:衣饰……我喜爱的座右铭:别 吃糖果,我不可告人的遗憾:太胖……’宋美龄在韦 尔斯利最要好的朋友是埃玛·德隆·米尔斯,埃玛的 财产继承入托马斯·锹隆说,宋美龄有时会显露出‘ 孩子气的虚荣’……”这说明宋美龄在年轻的少女时 代,确实一度发胖,而喜欢吃糖果则是她那时饮食的 误区。 关于宋美龄在美国皮德蒙特读书时学友们为她送 绰号:“小灯笼”一说,据当年与宋美龄同在一所学 校读书的女学生艾茉莉·唐纳(EMIL DoNNRT)在1997 年发表的《回忆录》中说:“在我们的小世界中,这 是件很奇妙的事。我们等了一段时间而仍无消息之后 ,我们就忘了。……另外一个可爱的小女孩就叫美龄 。我们这年纪,有点淘气。美龄长得很像个快乐的小 奶油球,胖胖的圆脸,大家都叫她小灯笼……” “小灯笼”也有另一种版本。据台湾女作者蒋黎 美女士所撰《宋美龄和宋庆龄的幼时剪影》(见《宋 美龄侧写》华文出版社1988年内部版)中披露,早在 宋美龄前往美国留学之前,她就是一位宋家的“小胖 子”。蒋黎美记述说:“宋美龄是个圆胖的孩子。她 自己说:‘我小时候很胖,一位挖空心思的叔叔便帮 我取了一个小灯笼的诨号。冬日时候母亲让我穿上一 件厚棉袍,我就在大人中间转圈圈。我记得当我三四 岁的时候,因为衣服厚而笨,往往走两三步就摔跤。 但因为衣服笨人又胖,所以我记不得跌痛没有。我头 上扎了两根小辫子,先由红丝绒扎好后再用圆环套紧 ,这种叫蟹洞的发式是当时很流行的女童头。母亲总 是帮我反穿一件小花袄和长袜子。不过我的鞋子很特 别,那是猫头鞋。后来我稍长些,母亲便让我穿男孩 儿装,大概是因为我很顽皮,她想我的动作很像男孩 儿。所以就自然地让我穿哥哥的旧衣而不是姐姐的旧 衣。实际呢,我的哥哥,子文,总是两三个月便穿不 得旧衣而要做新衣了。我就只好穿旧的,直至九岁那 年赴美以前,多半日子我都穿男孩儿的衣 服。’”P17-18