出版社: 华文

原售价: 65.00

折扣价: 39.00

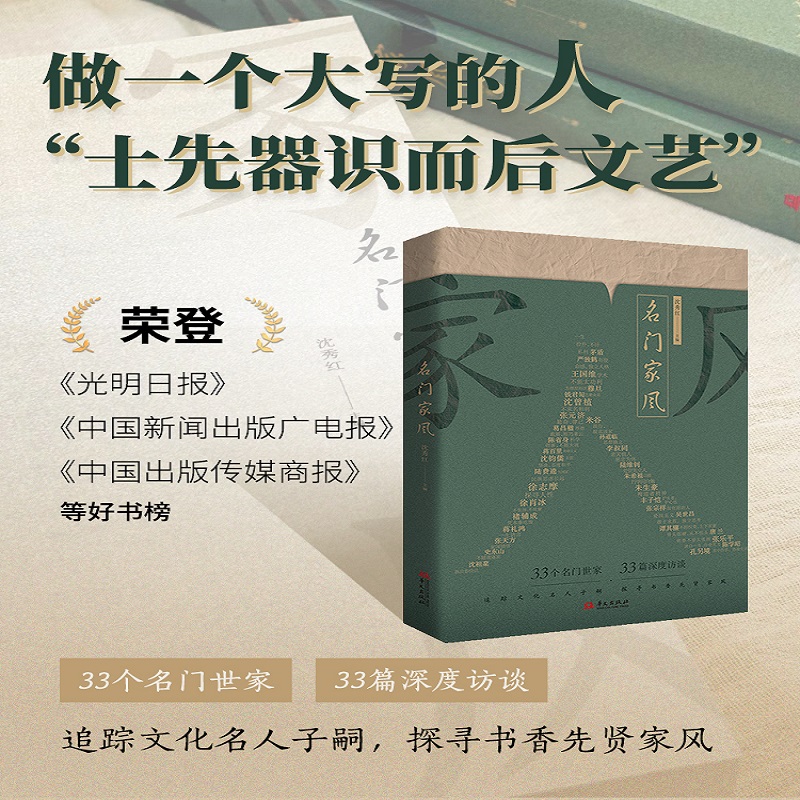

折扣购买: 名门家风

ISBN: 9787507558487

沈秀红,浙江嘉兴人,资深媒体人,高级编辑。曾策划主编《名人之后》《好书有约——听名家谈读书写书》,参与主编《嘉兴院士》《海外逐梦的嘉兴学子》等地方人文著作数种。

张元济后人: 第一件好事还是读书 ■? 陈? 苏 2011 年 12 月,海盐张元济图书馆新馆建成,新老馆总占地 1.1万平方米,藏书 40 万册。 2012 年,适逢商务印书馆成立 115 周年,张元济诞生 145 周年,4 月 25 日至 27 日,《张元济全集》出版座谈暨第四届张元济学术思想研讨会在张元济的故乡海盐举行;张元济纪念馆经过扩建,正式对外开放。120 余位来自全国各地的学者、专家集聚海盐,共同纪念这位中国现代出版巨子。张元济之孙张人凤应邀参加此次活动。 自 1987 年至今,海盐已举办六届张元济学术思想研讨会,出版四部论文集。 2012 年 3 月 7 日下午,在上海市淮海中路(旧称霞飞路)上方花园 24 号张元济故居,张人凤接受《嘉兴日报》记者专访。多年来,他致力于收集整理祖父文集,《张元济全集》是他多年的心血凝聚。 督责严格但又爱护备至 有人称他为出版家、教育家,也有人认为可称为思想家、改革家。仁者智者各抒高见。然而,对家庭来说,他永远是一位督责严格但又爱护备至的好父亲。——张树年《我的父亲张元济》 直到张元济去世,张人凤与祖父生活了近 20 年。他印象中,祖父对小辈很严厉。 张元济之子张树年在父亲身边生活 52 年,他在《我的父亲张元济》中回忆:“父亲最厌恶睡懒觉。在父亲的教导下,我确实养成早起的习惯。至今我 6 时起床,决不拖沓。” 张元济孙女张珑在《水流云在》中,回忆全家人一起吃饭:长辈没有坐下来,晚辈不可以动筷子,这是对长辈的尊敬。张人凤记得:“一次他颇严肃地对我说,餐桌上不可以用刀叉或筷子指着别人,那样不礼貌。虽是简单的一句话,却使我终身受用。” 张元济对家人关心备至。张人凤记得日伪时期,常实行“防空”“戒严”,家家熄灯,戒严令过去才能亮灯吃饭,“小孩子则又饿又恐惧。祖父摸黑来到三楼我的房间里……让我躲进壁橱,开亮壁橱里的电灯,半掩着门,再拉上厚窗帘。祖父看到我独自在壁橱里安心吃晚饭,他才放心地走下楼去”。三四岁时,张人凤到邻居家吃蛋糕,回来闹着吃,“当时正是抗战最艰难之时,祖父在朋友的启发下,卖字,刚有第一笔收入,就买了这种蛋糕给我吃”。 张珑记得幼时,芒果稀有,祖父每食一个,必将芒果剖成两半,与她分享。1947 年张珑考入上海圣约翰大学英文系,祖父托人买了一架“雷明顿”牌打字机奖励她。她在北京大学教书时,写信提到石刻三希堂法帖,想刻拓,没想到不久就收到祖父回信,说已替她买了一部。 父亲对祖先最崇敬者,似有四位,他们的著作、言行在塑造父亲的品格中,有着很大的影响……父亲对始祖“不受权贵之饵”“以挽弱宋而奋中兴”“清明刚正,国家是急”的高尚品行,景仰备至。第二位是十一世祖张奇龄……他立下家训,世代相传:“吾家张氏,世业耕读;愿我子孙,善守勿潜;匪学何立,匪书何习;继之以勤,圣贤可及。”……父亲对大白公家训极为推崇,1914 年极司菲尔路新居建成时,用隶书亲笔缮写,命人镌刻在柚木板上,镶嵌于大客厅拉门上……——张树年《我的父亲张元济》 勤奋,是张元济给后辈的最深印象。 张树年书中记述:“父亲天不亮就起身……盥洗完毕,父亲就开始工作。开了电灯,伏在书桌上批阅公文,写信,查资料,总之写个不停。等到天亮开了百叶窗,熄了灯,继续写。” 张珑《水流云在》自述幼时印象:“从幼小的时候起,我就有一种怕时光流逝而自己什么也没有做的恐惧。这种深深植于我心灵之中的思想就是来源于祖父潜移默化的影响,因为自我有记忆起,总是看见祖父在辛勤地、忙碌地工作,或伏案写作,或看书,或会见客人,或出门办事,从未见他闲着。” “他给我留下的印象之一是严格,印象之二是非常勤奋。”张人凤有记忆时,祖父已快 80 岁,是商务印书馆董事长。“每天早晨,商务印书馆派汪师傅送文件和信过来,紧要的,祖父当时就批示。一天两次,早晨 8 时,下午 4 时,天天如此。整个上午他写回信,起草文件。吃过中饭,沙发上靠一靠,进行古籍点校。吃过晚饭,看商务印书馆的股票。父亲陪他说说话。”直到张元济 1949 年中风,“他能坐起来时,床上放小桌子,继续工作” 1932 年,《百衲本二十四史》编校就绪。日军轰炸商务印书馆,焚烧涵芬楼,商务印书馆百分之八十的资产,46 万册藏书,包括善本古籍 3700 多种,悉数被毁。伤心过后,张元济从头开始校勘《百衲本二十四史》,到 1937 年出齐,耗时十八载,三千卷字字心血。 说到《涵芬楼烬余书录》定稿,张人凤对祖父的付出感受尤深:“被烧之后不久,他着手搞这个工作,当时不敢出版。抗战胜利后,他继续编撰。1948 年,基本定稿。1949 年中风后,他身体稍好,就开始最后审定。他用放大镜,一个字一个字地完成他最后的典籍著作,1951 年正式出版。 “他是个读书人,对国,对家,对事业,对自己怎么考虑,上对祖宗,下对小辈,都有规范,他严于律己、清廉,非常严格。究其根源,当然有来自祖训,更高的是来自儒家的哲学。” 1936 年,蔡元培、胡适、王云五发起,征集论文,刊行纪念册,献给这位学者与学术界功臣,作为他 70 岁生日的寿礼。《张菊生先生七十生日纪念论文集》收录 22 位名人、学者论文,他们尊称张元济为“富于新思想的旧学家,能实践新道德的老绅士”,赞誉他“兼有学者和事业家的特长”。 做一个大写的人! 国学大师王国维、艺术奇才李叔同、翻译巨子朱生豪、出版巨擘陆费逵、兵学泰斗蒋百里…… 33个名门世家,33篇深度访谈。 追踪文化名人子嗣,探寻书香先贤家风。 书中配有130幅珍贵老照片,感受亲情温暖,再现名人绝代风华。