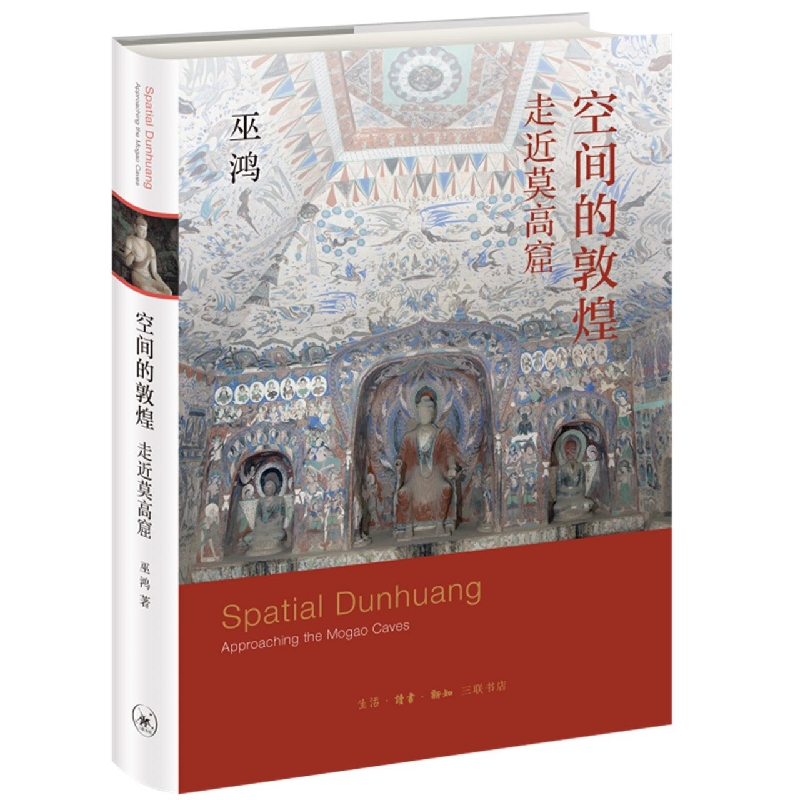

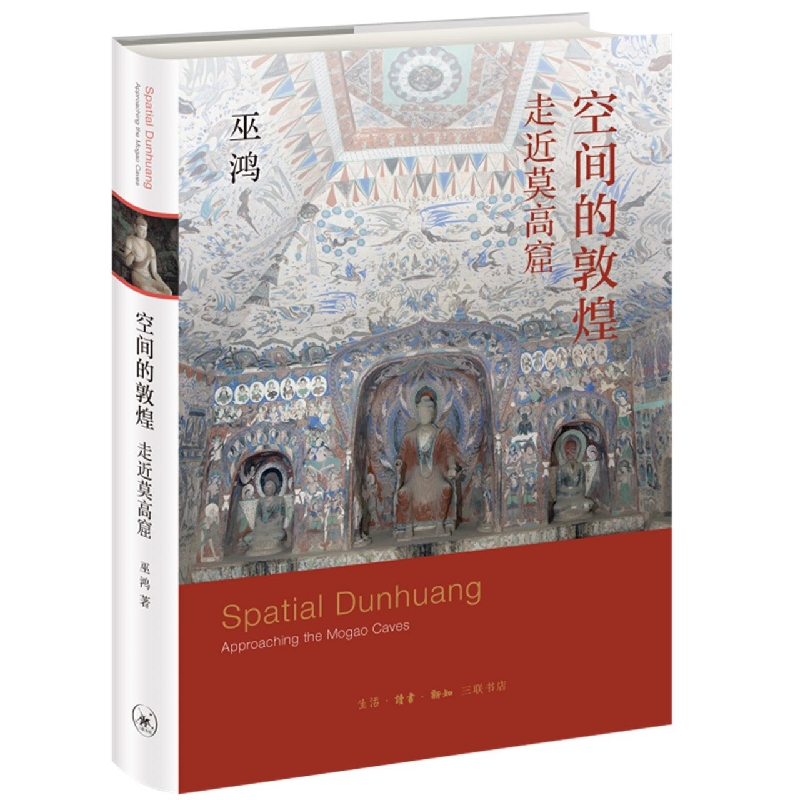

出版社: 三联书店

原售价: 149.00

折扣价: 101.40

折扣购买: 空间的敦煌:走近莫高窟

ISBN: 9787108072870

巫鸿(Wu Hung),1987年哈佛大学毕业后留校任教,于1994年获终身教授职位,同年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学,执“斯德本特殊贡献教授”讲席。2002年建立东亚艺术研究中心并任主任,兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。2008年被遴选为美国国家文理学院终身院士,并获美国大学艺术学会美术史教学特殊贡献奖,2016年获选为英国牛津大学斯雷特讲座教授,2018年获选为美国大学艺术学会杰出学者,2019年获选为美国国家美术馆梅隆讲座学者,并获得哈佛大学荣誉艺术博士,成为大陆赴美学者获得这些荣誉的第一人。 其著作包括对中国古代、现代艺术以及美术史理论和方法的多项研究,古代美术史方面的代表作有《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》(1989)、《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》(1995)、《重屏:中国绘画中的媒材与再现》(1996)、《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》(2010)、《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》(2012)、《“空间”的美术史》(2018)、《中国绘画中的“女性空间”》(2019)等。

关于莫高窟的起始,学者多定为 366 年,当时敦 煌辖属于前凉 政权。〔1〕相传那年有个名叫乐僔的和尚,戒行 清虚,希望找个恬 静的地方修道。当他来到宕泉河畔鸣沙山麓,“忽 见金光,状有千 佛”,于是在山上“架空凿险”,修建了莫高窟的 第一座石窟。 对于乐僔的生平我们全无所知。后人常根据 9 世 纪的《莫高窟 记》中“仗锡西游至此”一语推测他是东来的中土 僧人。〔2〕但正如 敦煌史研究者李正宇注意到的,当这个事迹首次在 《李君莫高窟佛 龛碑》中记述时并没有“西游”二字。这通石碑立 于武周圣历元年 (698),比《莫高窟记》早 150 年以上,碑文说 “有沙门乐僔,戒行 清虚,执心恬静,尝杖锡林野,行止此山”。〔3 〕如果说“仗锡西游” 隐含了长途跋涉的辛劳,“杖锡林野”则更多地表 达了悠游山林的情 思。因此,莫高窟的开创者不一定是个外来的游方 僧人,而是位当地 的禅修和尚。沿着这个思路,我们可以设想他属于 敦煌的某个佛寺或 教团,这类地方宗教机构在 4 世纪肯定存在。根 据 1991 年的一个考 古发现,我们知道甚至在 2 世纪之前,敦煌就已 经有称作“小浮屠 里”的去处。这一知识来自敦煌附近汉代悬泉置遗 址出土的一枚汉 简,历史学家荣新江据此推论:“也就是说这个里 坊中有‘浮屠’—— 佛塔或佛寺,因此得名”。〔4〕我们可以继续推 想,既然有“小浮屠”, 那么也必然有被当地居民称为“大浮屠”的更具规 模的佛塔或佛寺。 在荣氏看来,“浮屠”存在于汉代敦煌的事实说明 了佛教在该地 的深远传统,为敦煌高僧竺法护(约 229—306) 在西晋时期的出现 提供了历史背景。法护原姓支,是世居敦煌的月氏 移民后裔,八岁 依竺高座出家从师姓。虽然他一生中去到各地弘化 游历并在长安建 寺修行,但与敦煌的关系从未中断,曾率领弟子在 此译经布道,时 人称之为“敦煌菩萨”。〔5〕他的弟子竺法乘也 “西到敦煌立寺延学, 重要学者的研究新著。“空间”是巫鸿近年来持续关注的话题。2016年《空间中的美术》第三章提到要把敦煌作为“总体艺术”的一个案例,本书正是在此基础上的推进和扩展。作者希望能借助敦煌这个保存了大量历代雕塑、壁画的文明遗迹,讲出他对中国美术史的新思考。 全书共分五章二十余万字,集中讨论如何在一个更大的空间和视觉环境中来理解和研究敦煌艺术。第一章“敦煌的莫高窟”,把莫高窟放置到敦煌的历史地理空间中,这里不仅有三危山、鸣沙山和宕泉河,还有人来人往的交通要道和敦煌城,不仅有僧侣、石窟,还有来自汉地的世家大族,以及共生的儒教、道教、民间信仰,只有在这个融合的背景中才能真正了解莫高窟的出现并非孤立偶然。第二章“莫高窟的整体空间”描摹了莫高窟在不同历史时期的“面容”,从最初的“原窟群”沿水平方向两端延展,然后有了离开“原窟群”的原创窟,出现垂直方向的“大像窟”,这一动态变化过程与历史上的重要人物、事件相呼应,让人找到理解莫高窟空间分布的内在线索。第三章“莫高窟的内部空间”按照“禅窟”“中心塔柱”“大像窟”“涅槃窟”“背屏窟”等形制,分别挑选有代表性的洞窟做个案讨论,可见出由空间变化带来的礼仪功能、洞窟性质的变化,也说明了敦煌艺术与政治、家族的关系。第四章“莫高窟空间中的图像”和第五章“莫高窟绘画中的空间”,利用了巫鸿早年的研究,分别以“瑞像”和“降魔故事”的不同表现为例,具体分析敦煌艺术中塑像和绘画所传递的深层意涵。虽然全书最后很难说有一个明确的结论,但却可以调动身体和眼睛,激发读者对莫高窟的多重想象。